秦麦高速改造工程方案总体设计

2013-01-17李文栋蒲北辰

李文栋,魏 晋,蒲北辰

(中国市政工程西北设计研究院有限公司,甘肃兰州 730000)

0 引言

改造项目位于天水市秦州区和麦积区之间,现状道路为全封闭高速公路,将天水市秦州区和麦积区连接为一体,为天水市的经济发展做出了重要贡献,见图1。

图1 秦麦高速地理位置图

随着天水市城区面积的不断扩大,秦州区和麦积区的经济不断发展,区域融合不断加深,秦麦高速单一的区对区的服务功能,已经成为制约秦麦高速南部片区发展的瓶颈,对其改建迫在眉睫。

1 改造原因

1.1 区域背景

天水市城区主要由秦州与麦积两区组成,是典型的河谷带状地形城市。受此地形限制,天水市的发展基本贯彻“一带多心,轴向强化,组团发展,山水连城”的空间布局结构规划。

由于河谷带状地形对城市的约束,很难形成强大的单中心。两区之间的机场搬迁前提未能实现,两区在产业和功能上未呈现明显的功能互补,原来计划的几大组团未形成,城市空间扩张的压力更加紧迫。

秦州区和麦积区之间的区域由于现有军用机场的限制(见图2),一直未进行大规模开发,片区发展基本上依据经济发展的自由选择,自发地沿羲皇大道蔓延。伴随着沿线片区城镇化进程,出现城市用地混乱、分散、无序的城市发展局面,造成对城市结构的破坏,制约城市的长远发展。

图2 机场限高对两区融合和交通衔接的影响

机场搬迁后,秦州区和麦积区之间的二十里铺片区将作为天水市未来主要的居住区和商业区开发新区,土地容积率大幅度上升,必将造成交通出行大幅度增加。秦麦高速现状为封闭快速,不能作为疏散未来二十里铺增长交通流的通道。未来该区域只有曦皇大道一条东西向主干道,伴随着二十里铺土地的不断开发,曦皇大道沿线的次干路、支路相继接入,曦皇大道交通压力巨大,其快速疏散交通的功能将随着交通的增大而大大弱化。

只有改造秦麦高速为城市市政道路,由连接两区间的封闭通道,变为带动区域发展的交通走廊,有效改变该片区东西向交通只能依靠羲皇大道出行的单一模式,才能促进二十里铺片区的开发,打破两个中心的哑铃结构的密集发展,见图3。

图3 秦麦高速改造前后两区交通衔接分析对比

因此,机场搬迁是满足二十里铺片区发展,实现两区融合的前提,二十里铺组团快速发展,促进两区融合就是秦麦高速改造的背景。

1.2 自身因素

秦麦高速由于道路功能单一、路基过高造成场地开发困难、与周边地块的排水冲突、路面破损严重等因素,急需改建,见图4。

图4 秦麦高速现状图

秦麦高速南部片区场地整体地形成南高北低,而场地建设现状是羲皇大道和秦麦高速均高于现状平均地坪约4 m左右,南侧场地内部无排水管道,雨天地势低洼地积水严重,场地内建设经济使用房及厂房为了节省成本,均采用现状地坪标高进行建设。场地内排水管均无法接入两侧道路,场地排水困扰整个片区的建设。

2 功能定位

秦麦高速改造后的功能定位集中在“两个增强,三个增加”方面。

(1)增强交通功能

秦麦高速是天水市“三横十二纵”骨架路网中的一横,是秦麦高速南部片区的重要发展轴,秦麦高速的市政化改造将大大增强区域内行车条件和出行质量。

(2)增强防洪功能

秦麦高速紧邻藉河,现有防洪标准为50 a一遇,而城区规划为100 a一遇。秦麦高速作为南侧山体排洪道的出口,道路沿线有水家沟、罗家沟、董家沟、埠南路等排洪道。秦麦高速市政化改造后的防洪标准为100 a一遇,大大增强了防洪能力,见图5。

图5 秦麦高速沿线排洪沟现状图

(3)增加了景观休闲功能

天水城区地处两山夹一谷的狭长地带,建设用地较少,景观及人们休闲去处主要集中在藉河两岸。秦麦高速紧邻藉河南岸,隔岸遥望北山,自然景观较好,改造后通过设置绿带与河道景观整治一起,因地制宜地创造出具有鲜明特色和地域特征的景观环境和滨水景观,成为天水新的一景,见图6。

图6 秦麦高速改建后景观示意图

(4)增加了场地衔接功能

道路交通建设对土地利用有导向作用,土地开发利用,必须以道路的修建为基础。该工程的建设是秦麦高速南部片区土地资源使用开发的前提和必要条件,将秦麦高速南部片区紧紧与秦州区及麦积区联系在一起,从而带动周边土地的增值,促进土地开发力度。

(5)增加了场地排水功能

本次秦麦高速改造沿线设置有管涵,雨水管道采用分段就近排入管涵,最终排入籍河。

综上所述,改建秦麦高速衔接东西两区路网、集散南北片区交通,在保证秦州区和麦积区快速衔接的同时,兼顾道路沿线片区居民生产生活出行,满足场地衔接和排水需求,是一条以交通功能、防洪功能为主,兼顾景观功能、场地衔接、排水功能的城市未来发展之轴。

3 总体设计

该项目依据上位规划,结合现状,优化线路以减少拆迁、降低工程造价,通过道路工程、桥涵工程等5个方面的工程总体设计实现秦麦高速改造后“两个增强、三个增加”功能定位的实现。

3.1 线形方案

改造项目起于七里墩大桥西侧规划道路与羲皇大道交叉口,下穿七里墩大桥,沿现有秦麦高速向东,下穿孙家坪大桥至经七路路口后,以大半径线形下穿罗家沟大桥到达经十三路大桥,再沿现有秦麦高速向东,至终点天河南路路口,全长13.791 km,见图7。

图7 线路方案示意图

3.2 断面方案

秦麦高速原断面为:11.5 m(车行道)+2.0 m(中央分隔带)+11.5 m(车行道)=25.0 m。

车道划分:0.5 m(路缘带)+3.75 m×2 m(车行道)+2.5 m(硬路肩)+1.0 m(设施带)=11.5 m,见图8。

图8 秦麦高速现状断面示意图(单位:cm)

秦麦高速改建后,将其纳入城市道路,降低设计标高,将其与场地内路网相接:第一,有效缓解秦麦高速南部片区单一的出行模式;第二,秦麦高速作为片区的主排水通道存在,可以保证现有场地排水能够接入。因此提出以下两个断面改造方案,见图9、图10。

图9 比选断面一(单位:cm)

图10 比选断面二(单位:cm)

(1)比选断面一

6.0m(人非行道)+11.0 m(坡面绿化)+23.0 m(机动车道)+4.0 m(机非分隔带)+4.5 m(非机动车道)+1.5 m(人行道)=50.0 m。

(2)比选断面二

2.5m(人行道)+3.5 m(非机动车道)+6 m(绿化分隔带)+11.5 m(机动车道)+6.0 m(中央分隔带)+11.5 m(机动车道)+3.0 m(机非分隔带)+4.5 m(非机动车道)+1.5 m(人行道)=50.0 m。

(3)断面比选

a.秦麦高速要降低道路标高,采用任何一种改造方式,对秦麦高速都是破坏性的,几乎就是重新建设。改建后的秦麦高速建设预留土地较多,具备建设较长景观带的可能性。

b.在满足交通功能的前提下,设置绿色长廊有利于提升城市品位,提高居民出行品质。

c.比选断面二中的景观体现在中央分隔带与路侧分隔带,景观效果均衡,同时满足交通需求,保障交通安全;而比选断面一中的景观集中体现在路北的绿化带中,不符合道路定位,同时单一而过宽的绿化带有悖于资源节约型和可持续型理念,无中央分隔带导致道路远期改建空间小。

因此比选断面二为推荐断面。

3.2 节点方案

本次改造秦麦高速沿线交叉点共36处,其中分离式立交五处,其余均采用平面交叉。现选取起终点节点方案如下。

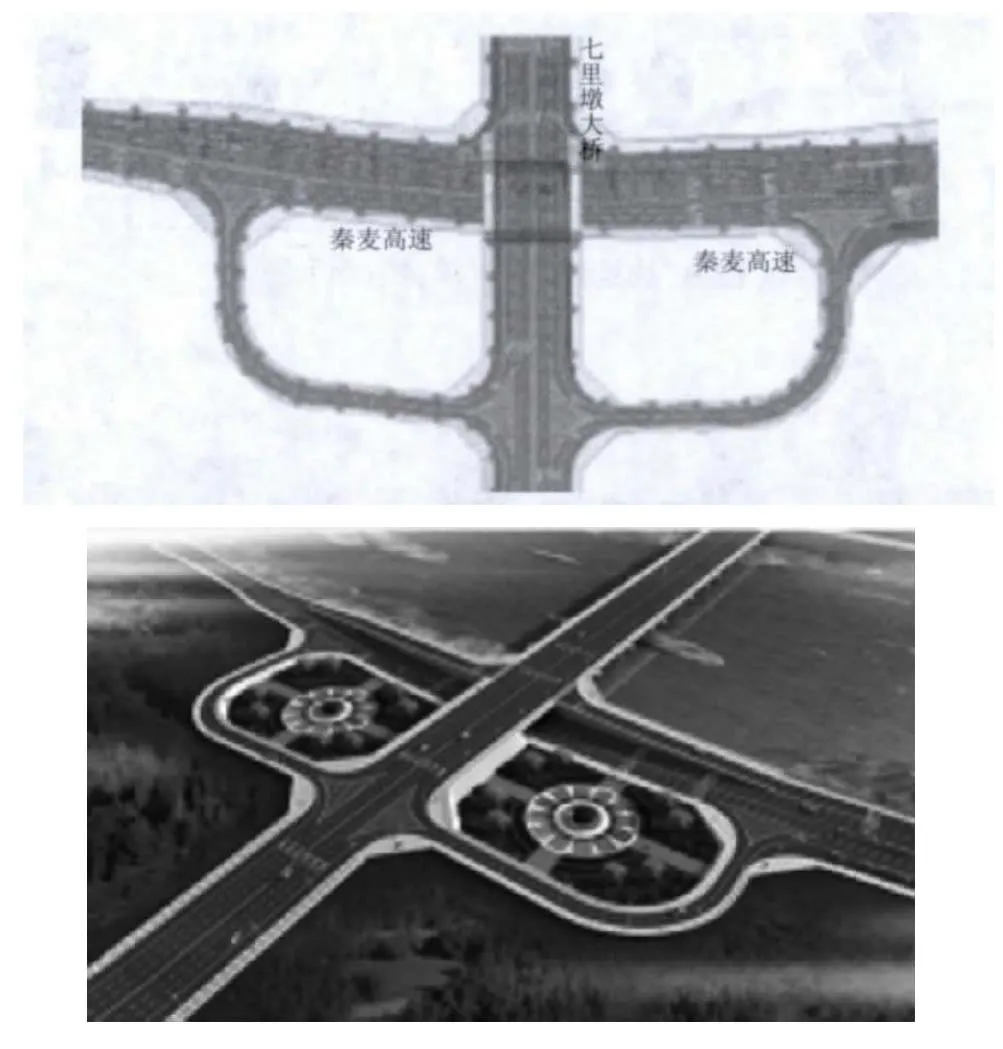

(1)七里墩大桥立交

拟建道路下穿七里墩大桥,避免了规划中的T型交叉口。秦麦高速进入市区可以直接通过下穿通道至羲皇大道,或者可通过右转匝道直接进入,无需通过左转上匝道,消除了交通冲突,降低了交通事故的发生,极大提高了桥头节点的交通运行效率,缓解了交通拥堵压力,见图11。

图11 七里墩大桥立交设计与效果图

(2)渭河大桥立交

渭河大桥立交位于秦麦高速终点处,该节点为秦麦高速、南滨河路、天河南路以及渭河大桥四路交叉口,是麦积片区的重要交叉口,车流量大,机非混行,是市区去火车站的过河交通节点,节点交通组织采用近远期结合的方式。近期采用平交方式,渠化拓宽交叉口的进出道路,增加交叉口容量,提高通行能力。随着跨河交通的增长,根据需求建议拓宽渭河大桥至双向6车道,同时为了避免交叉口拥堵,远期节点交通组织方案采用秦麦高速下穿天河南路,分离南北向与东西向的直行交通,极大提高了节点的通行能力,消除交通拥堵,提升了节点运行效率,见图12。

3.3 桥涵工程

秦麦高速改造中的桥梁工程具体如下:

K0+645.572位置设简支小箱梁一座,上跨秦麦高速,桥长30 m;K1+456.712位置设简支空心板梁桥两座,上跨水家沟,桥长40 m;K5+321.700位置设简支空心板梁桥一座,上跨罗家沟,桥长40 m;K8+512.854位置设简支空心板梁桥一座,上跨董家沟,桥长20 m。

图12 渭河大桥立交设计与效果图

涵洞工程为项目范围内道路跨越河沟处的涵洞以及南侧场地排水通道和过人通道,对应不同的功能和需求所设涵洞规模各不相同,全线涵洞设置情况见图13。

图13 道路沿线管涵示意图

本次秦麦高速改建后,考虑到道路沿线土地开发的滞后性,将现有的1号~11号以及15号~18号涵洞在原位置处保留并改造,作为秦麦高速南部片区场地未来的排水通道。取消原有线路该段的12号~14号三座涵洞。

3.4 排水工程

秦麦高速改造方案设计中,在道路下设置雨污水管道,以解决临街街区的雨水和污水出路。

道路沿线设置有管涵,雨水管道采用分段就近排入管涵,最终排入籍河。

污水管道分两个片区进行排放,即分段排入秦州区污水处理厂和天水麦积区污水处理厂。污水管道局部穿越涵渠路段本次考虑均采用倒虹方式进行穿越,倒虹管道采用钢管。

3.5 交通工程

本次方案设计中在各交叉口均采用路面标线的方式设置了人行横道,并考虑结合周围地块开发及行人流量的特点在路段中间适当加设人行横道,人行横道设置距离不大于500 m。根据远期规划,未来周边地块开发建设成熟后,沿线重要交叉口均设置人行天桥,以保障行人安全通行,见图14。在流量较大的路段设置错位的人行横道,利用中央分隔带,形成二次过街,提供一个安全的步行空间,同时路段行人过街与公交车停靠站进行协调设计。

图14 人行天桥示意图

3.6 绿化工程

本次设计本着可持续发展的规划观,提出“生态廊道”的概念。根据拟建项目景观定位,结合道路性质,协调沿线城市景观,展示地方文化,突出重点,风格统一,景色各异。绿化布局形式集中体现在中央分隔带、机非分隔带、行道树以及交叉口。

(1)中央分隔带

选用国槐和大叶女贞为本段的骨干树种,交替排列,常绿与落叶搭配,在局部视线通透区采用多个火棘丛植的方式,既形成景观视线变奏又丰富了季相变化,见图15。

图15 中央分隔带绿化示意图

(2)机非分隔带

将周边绿地环境的“绿色”引入道路中来,突出生态廊道的概念,植物种植形式以自然式的组团为主,乔+草与乔+灌+草混合搭配,时而通透,时而茂密,塑造宜人的绿地空间,又起到视线引导和分隔的作用,突出生态性和观赏性,见图16。

图16 机非分隔带绿化示意图

(3)行道树

考虑到以人为本,顾及行人步行观感,采用两树种不同形式的规则间植,异于平常的单一品种与形式,景观观感更显丰富。具体为国槐+月季、国槐+樱花、国槐+乡土品种丁香。河堤人行道上,采用白蜡和旱柳两树种不同形式的规则间植,见图17。

图17 行道树绿化示意图

(4)交叉口绿化

交叉口主要采用简洁、明快的手法,主要采用色带、花带以及球形植物的主题造景。大面积的地被植物组成的花坛景观是节点的主要特色,色彩的变化是交叉口节点的主要韵律,见图18。

图18 交叉口绿化示意图

4 结论

本次道路改造后的功能符合城市总体规划以及片区相关规划对城市轴向道路的功能定位。项目的实施将加快两区融合,增强了东西两区和南北两岸的交通衔接,将城市商业、文化中心贯穿相连,改善城市居民居住水平,带动沿线土地开发,是城市未来之轴。项目的实施也能够解决藉、渭河南岸片区排水不畅的问题,实现了场地衔接功能,加强了防洪排涝能力,增加了休闲景观功能。因此改造工程具有较好的经济和社会效益,项目的实施是非常必要和紧迫的。

[1]中国市政工程西北设计研究院有限公司.天水市秦麦高速改造工程方案设计[Z].兰州:中国市政工程西北设计研究院有限公司,2012.

[2]韦宝伴.论公路市政化改造设计[J].城市道桥与防洪,2008(1):14-16.

[3]周飞,陈望桂,曹长征.将公路改造为城市道路时如何解决高差和停车问题的探讨[J].交通表标准化,2008(11):32-34.

[4]李伟强.广州市既有公路市政化改造建设技术现状及展望[J].中外公路,2010(8):14-17.