高速铁路开行160 km/h普速列车信号系统适应性研究与应用

2013-01-17刘琦

刘 琦

(中铁第一勘察设计院集团有限公司通信信号设计处,西安 710043)

我国高速铁路路网正在逐步形成。为适应国内实际运输需要,高速线路需混跑普速客车,这是在新形势条件下的新的技术体系。在兰新第二双线、大西客运专线等线路上已开始进行高速线路上混合运行160 km/h普速列车的方案研究设计,如何在既有标准体系及既有标准规范条件下,提出适应2种列车混合运行的技术标准以及解决方案是本论文主要研究的内容。

1 普速列车上线高速铁路信号系统存在的主要问题

1.1 无成熟的普速列车ATP车载设备

在我国高速铁路设计中,动车组的车载列控设备与地面列控系统等级是相适应的,有效保证了动车组安全高效地运行。但普速列车机车并未装备ATP设备,其监控列车运行的安全防护等级是低于列控系统等级的。目前用于适应普速列车上线高速铁路的普速列车机车车载设备尚在研究试验阶段,未有成熟定型的产品。ATP车载参数应根据不同机车类型、制动机及性能开发不同的型号,开发难度较大。同时ATP控制模式曲线与车辆编组长度及质量有关,车载ATP系统安全过走防护距离现阶段难以确定。

再者,对于在长距离区段运营的长大机车交路内的普速列车,牵引机车上均应装设车载ATP系统。如普速车上线数量较多时,将会相应增加较大投资。

1.2 外移出发信号机仍需采取短轨道电路综合防护措施

普速列车若采用车载设置ATP方式,则既有高速车站股道有效长不能够满足长度要求,普速列车也同样需考虑安全防护距离和过走防护距离的要求。另外,普速车的编组长度较长,在维持车站650 m股道有效长不变的前提下,为使长编组的普速车可以停靠,需外移出发信号机,延长2架信号机间的距离。因为普速列车机车的车载ATP系统安全过走防护距离在现阶段未有确定数据,按照现有ATP设备安全过走防护距离的确定原则,可以肯定该距离应在55 m的基础上有所延长。

1.3 当普速列车依据地面信号显示运行时,与高速列车共线运行出现的信号不一致

高、普列车共线运行,地面信号机显示与车载信号显示不一致,临时限速命令下发不统一,即无法使用单一的行车管理体系,需针对不同列车的运行而重新定义信号显示意义。普速列车临时限速下发采用人工手段,通过IC卡下发到列车,安全级别较之动车组低;动车组采用自动的、多重校核手段的下发方式,安全级别较高。在同一线路,不同的临时限速下发方式混合使用,造成临时限速下发不统一,对行车管理带来一定影响。

1.4 长大坡道普速列车需要多机牵引及是否能稳定停车问题

高速铁路多是以桥代路,坡度较大,出现长大上、下坡道(大于普速铁路的13‰)甚至连续几十千米的情况。既有的普速列车双机是不能满足牵引要求的,必须采用多机牵引方式。但是牵引机车数量需针对具体线路情况及参数计算、试验后确定。

2 动车组与普速列车适应性研究

2.1 普速列车编组

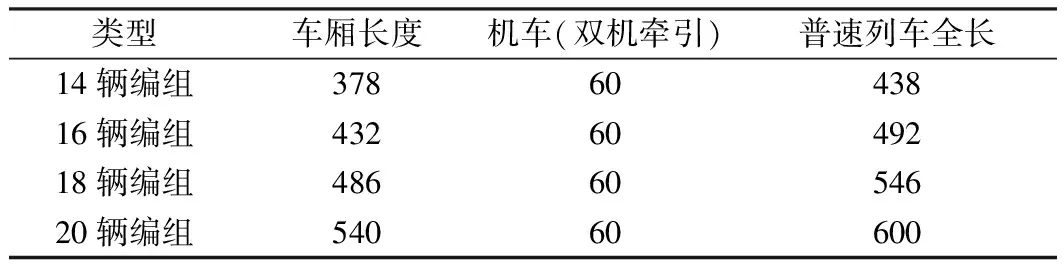

目前铁路机车交路内的普速列车有14、16、18、20辆四种列车编组方式。由于客运专线线路内长大坡道较多,为满足列车能够在长大坡道的牵引需求,当坡度大于13‰时即采用双机牵引设计,具体普速列车编组如表1所示。

表1 普速列车编组要求统计 m

经行车牵引计算得出,当线路坡度大于20‰时,普速列车按18辆编组;当线路坡度大于25‰时,普速列车按16辆编组。

2.2 普速列车装设车载ATP的适应性研究

当动车组装备具有 CTCS-2级功能的车载设备时,与之共线的客车根据需要装备 CTCS-2级车载设备。因此,对于普速列车可装设具有与C2统一标准的车载设备。

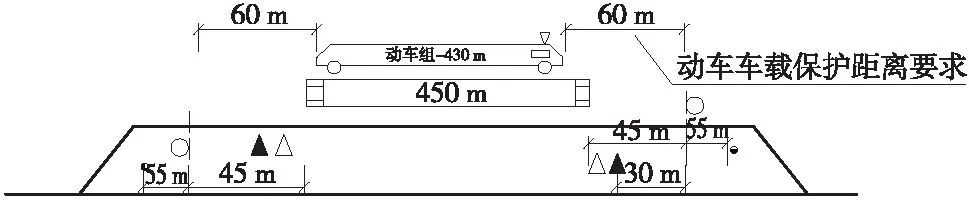

2.2.1 安全防护距离

动车组可通过地面应答器对测速、测距产生的误差进行校正。虽然已在很大程度上减小了这一误差,但这一误差仍然存在;而车载ATP根据测速、测距得到的列车位置与列车实际停车位置也会存在偏差。为消除这些偏差产生的控车安全影响,车载设备在站内划定了列控系统计算的最大常用制动曲线终点(目标点)距轨道电路边界(LMA)60 m的安全防护距离。站内列控系统曲线如图1所示。根据铁技运[2007]45号文“既有线CTCS-2级列控系统车载设备技术规范(暂行)”[2]第5.2.3.2(3)条规定,CTCS-2级列控系统在完全监控模式下,车站范围内列控系统计算的最大常用制动终点(目标点)为距轨道电路(LMA)边界60 m(安全保护距离),因此普速列车ATP也应满足此要求。

图1 站内列控系统曲线

根据铁技运[2007]45号文[2]“第5.2.3.2”中“制动模式曲线是依据列车制动性能参数、线路坡道数据、LMA的位置和限速信息”,因此对于在目前处于研制过程中的普速列车ATP来说,由于列车制动性能参数不明确,尚未有正式发文确定安全防护距离的大小。但是根据对普速机车的特性分析可以确认该安全防护距离是大于60 m的。

2.2.2 过走防护距离

对于装有ATP的列车,过走防护是列车未在规定的停车点停车(EOA)而防止列车冒进信号的一种措施,通常是在列车进路末端设置一段延长区。在防护点与危险点之间的距离为过走防护距离。根据铁集成[2007]124号文[3]“第4.8.3条”过走防护距离为50 m。然而,装设车载ATP的普速列车的牵引质量及制动性能等因素导致过走防护距离大于以上距离,当列车冒进信号后,过走防护距离的50 m可能不满足其保护要求。对于普速列车来说,需要采取特殊的防护措施以保证其过走防护距离要求。

对于列控系统来说,其列控方式(是否有开口速度、开口值)、列控系统设备的反应时间、列车的制动机性能、坡道值等对过走防护距离是有直接影响的。列车在完全监控模式下为闭口模式,但是在部分监控模式、隔离模式等其他运行模式条件下为开口模式,因此过走防护距离将起到保护作用。

股道出站信号机外移后,信号机距警冲标距离为5 m,此方式对于出站信号机内方区段未设置单独的过走防护区段的车站股道,可以延长股道有效长,节约工程投资。但是过走防护距离实际上已经延伸到整个咽喉区,影响行车效率。

2.2.3 地面设备布置要求

图2 仅开行动车组的客运专线线路信号设备布置

图3 客货共线信号设备布置[3]

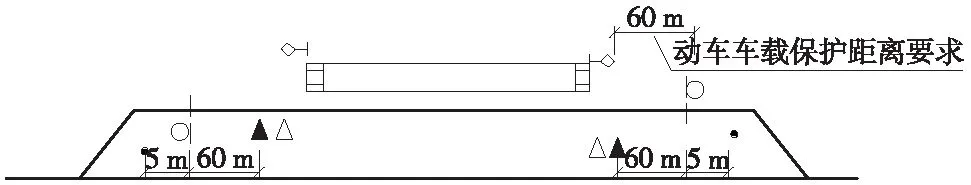

对于装设车载ATP的160 km/h普速列车来说,可以将出站信号机与其绝缘节移设至距警冲标5 m处,不同编组列车的停靠见图4。

图4 不同编组长度的普速列车停靠要求

2.2.4 对股道有效长制约因素

暂考虑车载设备的保护距离按“铁技运[2007]45号”文[2]的要求处理,部颁规范暂未对普速列车上ATP明确技术要求。根据目前实行的“客货共线车站出站信号机距警冲标5 m”[3]要求,股道有效长为650 m的车站,ATP车载设备要求股道上设安全保护距离60 m,那么普速车必须停靠在距出站信号机60 m的位置以外。因此对于不同的编组长度的列车来说,出站信号机的位置应根据普速列车上线情况进行外移调整,以延长信号机间的距离,满足停靠要求。

2.2.5 长机车交路内普速列车车载设备的适应性

未来铁路运输趋势或发展为长距离、跨局界跨线运营,长大机车交路内列车车载设备应相互兼容。未装设ATP的普速列车是以地面信号作为行车凭证的,当运行至区间未设置信号机的线路时,列车控制没有行车凭证,无法保证安全。因此要求长大机车交路的普速列车均装设车载ATP系统。

另外,目前机车在全路范围内统一调配使用,如果能按线别固定使用,则可适应本线运行模式,或者,也可采用先期固定使用机车再逐渐扩大机车ATP装备数量的方案。

2.3 普速列车(装设车载设备)上线的工程措施

根据以上对装设车载ATP的普速列车适应性分析,过走防护与安全防护距离是制约股道有效长以及列车能否安全停靠的关键因素。

建立独立小轨道防护的方案如下。

选取昆明医科大学2018年3—7月下学期2015级医学影像专业本科生共101人作为研究对象,将其随机分为A组和B组进行见习教学,A组为教改组,B组为对照组。A组49人,男生18人,女生31人,年龄为20~22岁,平均年龄为(21.0±1.5)岁;B组52人,男生20人,女生32人,年龄为19~22岁,平均年龄为(21.0±1.2)岁。两组学生的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

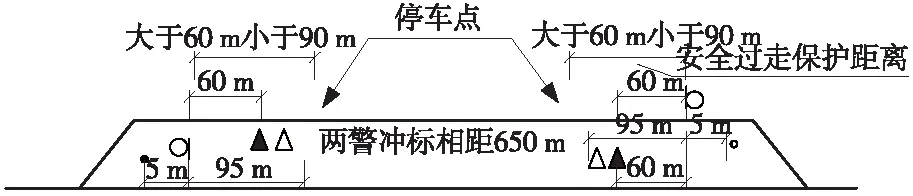

假定机车安全过走防护距离为大于60 m[4]小于90 m(根据ATP研发情况而定,防护距离的上限太大则影响工程建设及投资)的条件下,将信号机移至距警冲标5 m处,在信号机内方设置60 m的短小轨道(简称短轨防护),60 m满足《高速铁路设计规范》[4]轨道电路的最短长度要求。如图5所示。

图5 短轨防护示意

将目标点设在停车点位置(距信号机大于60 m小于90 m处),60 m短轨作为过走防护距离,此条件一方面可以满足铁集成[2007]124号文[3]要求的“过走防护50 m“的要求,另一方面提高作业效率,不用占用咽喉,提高平行作业。

列车进入股道时,迎着列车方向先经过的是短轨防护区段,其发送器发送和股道同样的编码(HU),过走防护区段发送JC码。当由于列车过走进入安全过走防护短轨区段内方时,列车收到的编码转为无码(JC),列车实施紧急制动,保证列车安全。

对于不同编组普速列车分析如下。

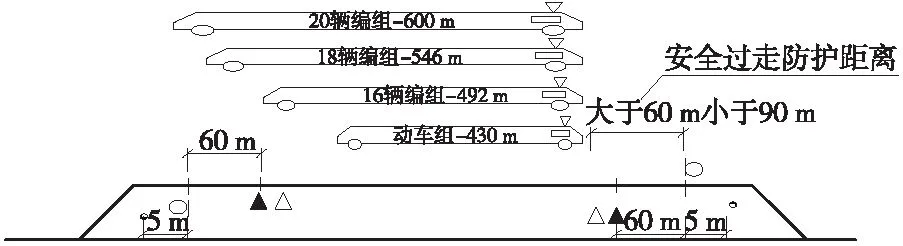

目前上线的普速列车编组有14辆编组(含双车头438 m)、16辆编组(含车头492 m)、18辆编组(含双车头546 m)和20辆编组(含双车头600 m)4种,分别采用短轨进行防护,如图6所示。

图6 对不同列车的小轨道防护

对于16辆编组的列车来说,采用小轨道防护,预留余量有148 m(含60 m小轨道),对于18辆编组列车来说,预留余量有92 m(含60 m小轨道);而对于20辆编组列车来说,超出股道有效长范围。

3 兰新第二双线应用实例

由于在普速列车装设车载ATP目前没有成熟的技术方案,且过走防护、安全防护距离、应答器设置均没有现成的经验,兰新第二双线设计采用设置地面信号连同机车载配LKJ方案。

3.1 地面设备配置

全线采用CTCS-2级列控系统。正向追踪运行,满足本线追踪间隔时间的要求,反向按自动站间闭塞运行。地面设备按照CTCS-2级标准,配置CTC、联锁、列控中心、应答器、LEU、ZPW-2000轨道电路(列控中心编码控制)等设备,同时设置区间通过信号机(标志牌取消),进站信号机为高柱,出站信号机为四显示自动闭塞机构,并根据需要布置调车信号机,所有信号机常态点灯。区间通过信号机点灯控制由列控中心完成,进、出站信号机点灯控制由联锁完成。区间采用L5-L4-L3-L2-L-LU-U-HU的追踪码序。

3.2 车载设备配置

动车组装备CTCS-2级ATP车载设备,以连续速度控制模式曲线监控列车安全运行。160 km/h普速客车装备主体化机车信号和LKJ列车运行监控装置,以四显示自动闭塞方式行车。车载设备不需要做任何改造,对普速客车的上下线运行不作约束。

3.3 适应兰新第二双线普速车上线的临时限速

兰新第二双线主要运行250 km/h动车组(兰州至西宁段)、200 km/h动车组和160 km/h普速客车3类车型。

对于装载了ATP设备的动车组,临时限速命令由临时限速服务器统一管理,通过信号安全数据网下发至相应车站列控中心,由列控中心发送至有源应答器,最终传送至车载安全信号机,生成制动曲线,保证列车安全运行。

而160 km/h普速客车临时限速命令通过调度命令的方式,由调度、司机、机务、工务、电务等多个业务环节共同完成,通过建立各环节临时限速的联控机制,实现临时限速命令的有效执行和管理,并及时更新LKJ参数数据库,按照临时限速命令所规定的限速值,由LKJ监控司机安全驾驶。待兰新第二双线建成后,本线存在两种不同机制的临时限速管理方式,需采用动车组与普速客车分时段运行的行车组织方式,对运营管理及维护提出了新的要求。

4 结语

我国铁路建设处于科学发展的过程中,高速铁路在整体运输网络中发挥着越来越大的作用。兰新第二双线将是西北地区开行的首条CTCS-2等级高速铁路,高、普列车混跑适应了欠发达地区的实际运营需求和人民经济承受能力,但还应逐步完善高、普列车混跑运行安全防护体系,实现运输安全与效率的双提高,充分发挥高速铁路的潜力。

[1] 中华人民共和国铁道部.铁运[2008]19号 关于客运专线信号系统若干问题的指导意见[Z].北京:中华人民共和国铁道部,2008.

[2] 中华人民共和国铁道部.铁技运[2007]45号 关于发布《既有线CTCS-2级列控系统车载设备技术规范(暂行)》的通知[Z]. 北京:中华人民共和国铁道部,2007.

[3] 中华人民共和国铁道部. 铁集成[2007]124号 客运专线CTCS-2级列控系统配置及运用技术原则(暂行)[Z].北京:中华人民共和国铁道部,2007.

[4] 中华人民共和国铁道部. 高速铁路设计规范(试行)[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[5] 中华人民共和国铁道部. 高速铁路设计规范(试行)条文说明[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[6] 中华人民共和国铁道部.科技运[2010]136号 关于印发《CTCS-2级列控系统应答器应用原则(V2.0)》的通知[Z]. 北京:中华人民共和国铁道部,2010.

[7] 中华人民共和国铁道部. 铁建设[2007]47号 新建时速300~350 km客运专线铁路设计暂行规定[S].北京:中国铁道出版社,2007.

[8] 中华人民共和国铁道部.铁建设[2005]140号 新建时速200~250 km客运专线铁路设计暂行规定(上、下)[S]. 北京:中国铁道出版社,2005.

[9] 中铁第一勘察设计院集团有限公司. 新建兰州至乌鲁木齐第二双线施工图说明书[Z].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2011.

[10] 石先明,习博. 城际铁路运营特点及列车运行控制系统功能定位研究 [J].铁道标准设计,2011(4):112-116.

[11] 张广军. 既有CTCS-2线有源应答器监测装置接口电路的设计[J].铁道标准设计,2009(6):106-108,112.

[12] 中华人民共和国铁道部.TB10007—2006 铁路信号设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2006.