基于微信平台的大学生思想政治教育探索

2013-01-16孙晨阳朱媛媛

肖 祥,孙晨阳,朱媛媛

(东华大学 服装·艺术设计学院,上海 200051)

一、微信的特征及对大学生的影响

微信是腾讯公司于2011年1月推出的一个为智能手机提供即时通讯服务的免费应用程序。其最大特点在于其跨通信运营商、跨操作系统平台的特质,可以通过网络快速发送免费(需消耗少量网络流量)语音短信、视频、图片和文字,同时,也可以使用通过共享流媒体内容的资料和基于位置的“摇一摇”、“漂流瓶”等社交插件。该社交软件一经推出,就取得了巨大成功,截至2013年1月,已吸引近4亿用户,成为亚洲地区拥有最大用户群体的移动即时通讯软件。相比网络社区另一微工具——微博而言,微信有着更为独特的个性。

(一) 微信的独有特性

1.跨平台、多功能特性

与飞信等由通信运营商研发的即时通讯工具相比较,微信真正实现了跨平台、跨操作系统的无缝对接,只要使用智能手机,开通GPRS服务,通过网络数据传输即可实现各种互动。这一重大变革使得不同运营商用户真正实现了免费的随时随地互联互通,突破了运营商之间的人为壁垒。

微信改进了传统聊天工具的基本功能,支持发送语音短信、视频、图片(包括表情)和文字,支持多人群聊,通过QQ好友、手机通讯录和微信号等多种渠道自动推送添加好友提醒,并且开发了实时对讲功能,使得聊天形式更为丰富多样。除此之外,还不断研发插件功能,包括朋友圈、通讯录安全功能、漂流瓶、摇一摇等多种功能,通过这些插件工具,将微信平台打造成为一个个性空间平台。2012年8月,腾讯微信公众平台正式推出,在很短的时间内,人们就开始通过微博中铺天盖地出现的二维码认识了微信公众平台。微博中许多“草根大号”和名人纷纷开通了微信公共账号,并发布其账号二维码吸引粉丝的关注。微信公众平台的开通使微信从一款单纯个体沟通的即时通讯类应用,迅速转变为一个媒体平台,开启了网络时代的新篇章。

2.“强关系”特性

微博的价值在于信息分享,可以快速扩散,关注某条微博的人可能是现实生活当中熟识的人,也有可能是完全没有关系的人,“关注”行为不需要获得对方同意,是一种弱关系、重信息的工具。微信则不然,它更多的是熟人之间在网络平台的一种社交延伸。如果想要成为好友,必须主动添加对方,且必须获得对方验证通过。中国互联网络信息中心(CNNIC)网络调查数据显示[1],77.46%的微信用户添加的好友是自己的QQ好友,QQ是微信背后强大的后备军。此外,手机通讯录以60.15%的比例成为用户添加微信好友的第二大方式。当收到朋友通过验证请求时,61.77%的微信用户会通过熟人发来的验证请求,对于陌生人的请求则基本采用直接删除、不添加的冷处理方式。此外,65.80%的被调查者在个人微信中填写真实所在地区,46.61% 的被调查者使用真实姓名,35.34%的被调查者使用真实头像,仅有15.14%的微信用户在个人微信中不使用真实资料。可见,微信是一个基于现实生活真实朋友关系的网络社交平台,是真实关系的延伸,微信好友之间具备很强的现实关系,这种关系具备很强的稳定性和真实性。

3.“狙击式”传播特性

微信与微博最大的不同之处在于其“强关系”的特性,特别重视关系和互动。这种特性使得微信好友之间的关系互动具备了某种天然的信任基础。由于彼此在真实生活中相互熟识,使得他们在网络上的发言更加具备说服力,因此,当某一话题发起之后,或是朋友圈的分享行为实现后,彼此之间会特别留意对方的行为,这使得他们的言语和行为具备相当的影响力,并会对其他微信好友造成直接影响。除此之外,由于微信的传播是点对点的方式,只要彼此之间成为好友,当一方希望将某种信息传达给对方时,只要确定发送对象后点击即可完成,完全没有任何屏障。这些特性使得微信好友之间的信息传播具备类似“狙击”行为的效果,被称为“狙击式”传播特性。

(二) 微信对大学生的影响

微信于2011年正式推出第一版,就迅速在网络引起轰动,使用人数很快突破4亿。

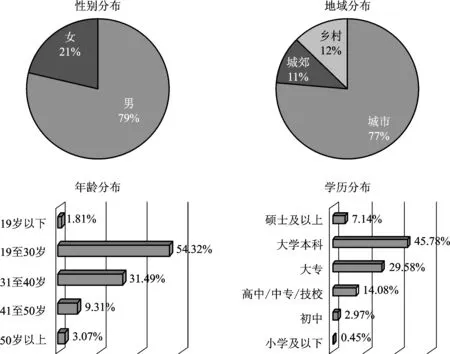

图1 微信使用者的特征

图1是CNNIC网络调查数据[1],从中可以看出,大学本科及以上学历的微信用户占到了整体用户的一半以上,初中及以下学历的微信用户仅占不到4%,可见微信在高学历人群中的使用比例较高。大学生是一个对新兴事物具备较高认可度和接受度的群体,使用微信比例较高,微信正逐步成为大学生的一种日常生活方式。

二、微信给大学生思想政治教育带来的挑战

每一个微信用户,都相当于一台个人广播,不时地向朋友圈发送各种信息。由于朋友圈的“强关系”特性,强化了信息的影响力。因此,微信给大学生的思想政治教育工作带来了新的挑战。

1.大学生与教育者的弱关系趋势明显

传统的大学生思想政治教育,内容的组合呈现方式和作用方式,都是在思想政治教育主体主导下实现的。教师是教育行为的实施主体,主要是采用通知、班会、主题活动等形式完成教育活动,取得预期效果。教育内容的制作、传播、实践等关乎教学目的是否成功的几个关键因素全都牢牢掌握在教师手中。教育者处于绝对垄断地位。大学生获取信息的渠道主要被教育者所把控,与教育者存在一种强关系联接。但是,微信对这一模式提出了极大的挑战。微信的分散传播特性,使得思想政治教育主体不再占据天然的中心地位,而成为平等的参与者。人人都可以是内容的制作者和传播者,并且这种制作和传播是随机的、不可控的,改变了过去“你说我听”的传统灌输模式,人人均可发言。教育者的权威中心地位受到削弱,甚至可以说不复存在。这使他们与大学生的教育强关系状态被打破,取而代之的是微信朋友圈的强关系,而这一新型关系状态进一步削弱了教育者与学生间的关系,造成二者之间的现实生活关系由强转弱,弱关系趋势明显。

2.网络舆情监控难度加大

微信打通了QQ、微博、手机通讯录之间的界限,将三者完美融合。微博上的信息可以分享到微信平台的“朋友圈”,手机通讯好友会自动在微信“通讯录”发送“加为好友”的友情提醒,这一重大变革使得网络平台之间的信息交互更为便捷,大大拓宽了学生的交流平台。学生通过一台智能手机,一个微信软件就可以随时随地在自己的朋友圈发表各种意见,各种意见和动态呈现“碎片化”状态。由于微信有着比微博好得多的现实关系基础,使得大学生任何的微动作都会在强关系的朋友圈产生更大的影响力和更高的关注度。因此,交互平台的拓展以及学生个人意见“碎片化”的表达方式都使得大学生思想政治教育者进行网络舆情监控和预测的难度加大,在监控的时间和空间上面临空前挑战。

3.“狙击式”传播特性的双刃剑效应

微信的“狙击式”传播特性,一方面为大学生思想政治教育者扫除了教育空间的盲点,只要与大学生成为微信好友关系,任何教育信息都可以精准到达,到达率达到100%。但是,如果大学生不通过好友验证,将收不到来自教育者的任何微信信息。此外,即使成为教育公众平台或者教育者的好友,如果对于他所发送的信息内容不感兴趣,或是产生抵触心理,那么这种“狙击式”传播特征会反过来成为大学生思想政治教育者的最大阻碍因素,因为微信用户可以通过微信权限的“黑名单”功能取消其关注而不让对方知晓。因此,微信的“狙击式”传播特性是一把双刃剑,使用不好,会使得大学生思想政治教育出现真空地带,不利于微时代的高校学生思想政治教育工作。

三、微信平台下的大学生思想政治教育路径探索

微信是网络时代的新兴产物,由于具备语音、视频、文字等多种功能,跨越了网络运营商的平台界限,对大学生具有极大吸引力。因此,大学生思想政治教育者需要与时俱进,探索微信平台下的大学生思想政治教育路径。

1.精准定位,打造服务先导型的微信平台

三度影响力观点,即朋友的朋友的朋友也能影响到你,是近年来社会网络的重要发现。美国社会网络研究专家尼古拉斯·克里斯塔基斯认为相距三度之内是强连接,强连接可以引发行为;相距超过三度是弱连接,弱连接只能传递信息[5]。微信是基于强关系的私密社交平台,是完全靠用户关系建立起来的。网络社会是一个去中心化、去权威化的生态环境,要做好大学生的思想政治教育工作,就要经营维系好教育者与大学生的微信用户关系,重视用户关系的精耕细作,而不仅仅是彼此成为好友。

在网络社交平台上,“关系”是一切行为发生的基础和前提。要维护好教育者与大学生的强关系,可以有两种方式,一种是教育者的个人平台,一种是依托微信公众平台建立学校、学院的教育公众平台。基于个人平台和公众平台的建立,精准定位,打造服务型教育微信平台,是维系教育者与大学生用户关系的基础。当今大学生多为“90后”群体,个性十分突出,对于传统的说教比较反感,要做好他们的思想教育工作,应先摒弃教育者的身份,从服务者的角度跟他们沟通。可以通过公众平台的分类设置功能,对大学生群体进行分类,了解各群体的生活与学习需求,从他们最切身的实际需求出发,将各类适合他们个性的生活和学习资讯推送到他们的微信账号,首先突出教育者的服务功能而不是教育功能,拉近跟他们的心理距离。

2.注重教育者角色转换,构筑陪伴式育人平台

“90后”大学生热衷于通过微信等社交平台晒心情,一会儿心花怒放,一会儿又可能因某些琐事而郁郁寡欢,个人心情、体会、经历都一览无余地暴露在自己的社交平台上。作为思政工作者,应注重角色转换,从简单道德教化者转为服务陪伴式人员,注重同感倾听和朋辈辅导,在微信平台扮演好大学生的日常好友角色,陪伴他们共同成长。

大学生思想政治教育者必须摆脱传统的说教角色,扮演好陪伴角色,这是网络时代对于教育者的新要求。一方面,教育者利用微信强关系,积极与大学生开展互动。当大学生通过微信平台分享各类心情、照片之时,应对他们的行为给予积极回应。另一方面,教育者利用微信平台,不是以教育者身份,而是以“朋友”的身份进行各种自我个性展示,包含喜怒哀乐,让教育者回归普通世界。通过这种日常互动和展示,教育者在无形中真正渗透到大学生的网络生活圈,让他们感觉到教育者不再是高高在上的道德说教者,而是一个跟他们一样有着丰富内心世界的普通个体,有优点也有缺点,是他们亲切的朋友,从而消解他们对于道德说教者的天然抵触心理。基于这种日常的良好互动和信任,教育者能更好地获取大学生心理状态和网络舆情,一旦有突发事件或应急事件之时,教育者在微信圈的一个微动作就能起到良好的引导作用。通过这种角色身份的转换,采用符合新角色的手段和方法,将微信平台真正构筑为一个陪伴式的育人平台。

3.发掘多功能,打造适合微信平台的教育方法

微信的“狙击式”特性对大学生思想政治教育者是一把双刃剑,利弊均十分明显。要利用好微信平台开展思想政治教育工作,并取得积极效果,一方面,教育者要以“非教育者”的身份渗透到大学生微信圈,另一方面,教育者也要主动利用微信特有的功能,引导大学生树立正确价值观。

由于微信具有100%的精准到达率,如果大学生收到的推送信息没有新意,表达形式不符合大学生心理特性,学校的微信教育公众平台很容易被他们给屏蔽掉,丧失战斗阵地。因此,要善于利用微信的各种微功能,丰富和创新教育手段。一是可以利用LBS功能进行数据分析,根据学生经常去的地方,了解他们的喜好及其他群体行为特性,为开展学生活动提供直观决策依据;二是可以利用群聊功能,结合大学生最新关注的热点事件,设置讨论话题,建立临时聊天室,通过语音等形式更直接地交流彼此观点;三是大学生在校园内比较热衷“摇一摇”,该功能不仅可以“摇”到附近的人,还可以“摇”到歌曲、网页等内容,可以将教育者试图传达的信息制作成歌曲、网页上传到他们经常聚集的区域,让他们在“摇”的乐趣当中碎片化地收获相关信息,取得良好效果。通过这些专属微信平台的教育方法,创新教育手段和方式,让微信的积极因素为我所用,使教育者的思想通过微信载体更好地融入到大学生的生活当中,真正发挥新媒体在大学生思想政治教育当中的积极作用。

[1] CNNIC.关于网民使用微信的调查[EB/OL].(2013-08-31)[2013-10-08].http://www.199it.com/archives/146238.html.

[2] 李华琼.微信时代大学生思想政治教育创新刍议[J].学校党建与思想教育.2013,(5):63-65.

[3] 缔元信互联网数据公司.90后移动互联网用户应用现状研究报告[EB/OL].(2013-05-07)[2013-10-08].http://wenku.baidu.com/view/2f1ea01310a6f524cdbf8505.html.

[4] 杨敏.微信对大学生思想政治教育的挑战及应对策略研究[J].思想理论教育,2012,(11):72-76.

[5] 尼古拉斯·克里斯塔基斯.大连接——社会网络是如何形成的以及对人类现实行为的影响[M].北京:中国人民大学出版社,2012.