中国大学生英语非宾格动词习得研究

——以动结式和假被动结构为切入点

2013-01-16张小丽

张小丽

(浙江旅游职业学院 外语系,浙江 杭州 311231)

从20世纪70年代以来,Charles Fillmore[1], Richard Carter[2]等人就开始关注动词语义与句法形式之间的规律性联系,尤其关注动词论元与句法实现之间的映射关系。在句法—语义界面中的一个经典例子就是Perlmutter在1978年提出的“非宾格动词假设”(Unaccusative Hypothesis)。根据非宾格假设,传统意义上的英语不及物动词可以分为非宾格动词(unaccusative verb)和非作格动词(unergative verb),前者的主语是派生主语,但因为无法赋格,只能体现在表层主语位置;后者则带有深层主语,无深层宾语[3]。这种区分带有跨语言的普遍性(如英语、汉语、意大利语、齐切瓦语(Chichewa)、荷兰语等),并且研究发现,不同母语背景的学习者在非宾格动词习得时都会遇到问题。Oshita[4]在2001年提出了比较系统的“非宾格陷阱假说”,试图对跨语言的非宾格动词习得作出统一的解释,但Oshita在习得路径的论证过程中,有关汉语非宾格动词的证据在可靠性方面有待商榷。

不及物动词是大学英语教学的一个重点,其中的非宾格动词却是大学生不及物动词的学习盲点。 中国大学生在口语和书面写作中,经常出现非宾格动词误用的情况,如“Whatwashappenedat that moment? ”;“Heplayedtired.”;“When Isinghoarse, I usually take a break.”这里的不及物动词或者存在错误被动化(*was happened)的情形,或者搭配了错误的动结结构(*play tired;*sing hoarse),研究非宾格动词习得有助于大学英语口语和书面教学。

以往的研究主要对非宾格动词的被动化错误作出解释,即be+ V-en 结构[5-12]。Montrul[11]发现西班牙二语习得者对非宾格动词的习得基本支持Oshita[8]提出的 “非宾格陷阱假设” 和Sorace[13]的非宾格层级假设(“unaccusative hierarchy”)。 Hirakawa[14]调查了日语和英语的二语习得者,得出外语学习者遵循普遍的UTAH(论元指泒统一论)原则。可以发现,以往对非宾格动词的习得研究集中于被动泛化的解释,对与非宾格动词密切相关的非作格动词和及物动词缺乏系统性的研究。

鉴于二语习得者在学习英语动词的过程中会同时涉及及物动词与不及物动词,本实验将非宾格动词及与其习得密切相关的英语及物动词、非作格动词三类动词一并纳入研究范围,全面深入研究中国外语学习者非宾格动词的习得。分属两个水平组的27名中国学生和10名美国学生参加了测试。实验以英语动结式结构和假被动结构为测试手段,以多元方差分析验证实验的显著性。

一、研究方法

(一) 研究对象的选择

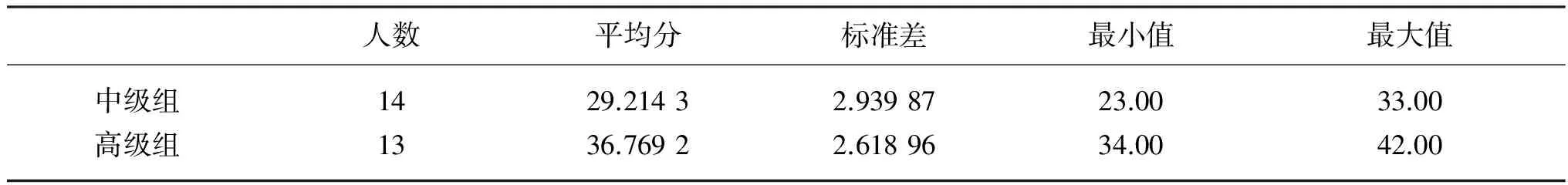

本研究的受试分为两组不同英语水平的学习者和一个母语为英语的参照小组,分别来自浙江某重点大学的测控技术与仪器专业大一、大二学生和美国加州理工学院的机械工程专业大二学生。中国外语学习者共计28位,学习年限为9~11年,除其中两位有短期赴美实习经历外,其余受试均通过传统的教师授课习得英语。实验采用Oshita[8]的Cloze Test 并结合外语学习者四六级过级情况,将27位(一位受试因答题无效剔除)受试分成两组,英语较高水平组(分数为34~42分),并且过四级或六级,英语一般水平组(分数为23~33分)。研究将33分作为分界点是基于两方面考虑,一是33分接近平均成绩(实际平均成绩为32.85分),二是实验要考虑人数的尽量均衡。

表1 受试小组完型填空测试的平均分及标准差

(二) 研究设计

本研究采用产出测试(Production Test)和语法判断(Grammatical Judgment Test)两种实验方法。

产出测试包含20个填空题,要求根据提示的动词将句子补充完整,主要测试受试者是否会将非宾格动词被动化[14]。产出测试含四种不同类别的动词形式,即5个非作格动词、5个可替换非宾格动词、5个不可替换非宾格动词和5个及物动词,题量上中级组每类测试动词70(14*5)题,高级组每类测试动词65(13*5)题,对照组每类测试动词50(10*5)题。为排除干扰,产出测试的结果排除因时态、单词拼写等原因导致的错误答案。语法判断测试旨在通过“动结结构”(resultative construction)和“假被动结构”(pseudo-passive construction) 测试中国外语学习者是否能在深层结构区分非宾格和非作格动词,同时考量中级组与高级组是否存在显著差异。语法判断采用Likert五级量表,-2为完全不可以搭配,2为完全可以搭配。设计中对词频进行了控制,测试单词都为大学英语高频词。

英语动结式可用于非宾格动词深层结构的诊断[15-17]。从表现形式看,它的一般构成式为“名词+动词+结果短语”;从语义看,它是由动词论元所导致的某种状态的变化。Rappaport Hovav和Levin[16]将英语动结结构按照动词类型分为三类,即在句型频率上占绝对优势的及物动词为中心的动结式,非宾格动词为中心的动结式以及非作格动词为中心的动结式。根据英语直接宾语限制原则(Direct Object Restriction),此类非作格动词为中心的动结式是违反语法规则的[18]。在语法判断中,合理的测试结果应该是:及物动词“完全可以搭配”(Likert 量表为2);非作格动词“完全不可以搭配” (Likert 量表为-2);可替换非宾格动词“完全可以搭配”(Likert 量表为2)。

假被动结构在形式上与被动结构相似,通过将动词间接论元移至主语位置形成[14],假被动结构可以与非作格动词搭配,但不能与非宾格动词搭配,因其将唯一论元从宾语位置移至表层主语位置,所以其他论元就不允许再移到主语位置。它是区分非宾格和非作格动词的重要诊断方式之一[19]:及物动词与假被动结构“完全可以搭配”(Likert 量表为2);与非作格动词“完全可以搭配” (Likert 量表为2);与不可替换非宾格动词“完全不可以搭配”(Likert 量表为-2)。

为使实验结果可靠,本研究使用了动结式和假被动两种结构测试中国外语学习者对非宾格动词的习得,并试图回答以下问题:

(1) 中国外语学习者是否能对英语非宾格动词和非作格动词作出区分?

(2) 他们是否会对非宾格动词被动化?如果是,那么英语水平的差异对其有多大影响?

(3) 非宾格动词的习得过程是否经历发展阶段?即习得能力是否会随着英语水平的提高而增强?

二、实验结果

(一) 产出测试结果

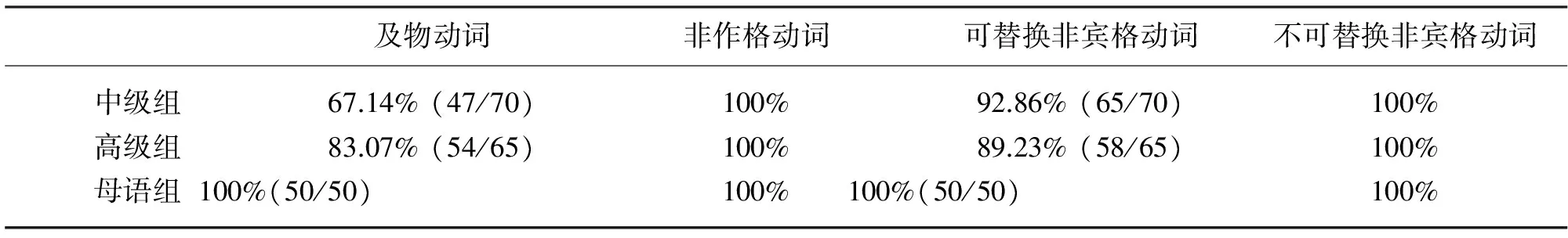

产出测试中两组受试在及物动词、非作格动词、可替换非宾格动词和不可替换非宾格动词中的测试结果如表2所示。

表2 英语中级组、高级组和对照组对四类动词正确被动化的结果

测试结果发现,中级组和高级组都没有非作格动词(如sing和dance)和不可替换非宾格动词(如appear 和arrive)被动化的错误。高级组在及物动词(如build和paint)一组的正确率高于中级组15.93个百分点,但与对照组还存在显著差异(相差16.93个百分点);高级组与中级组在可替换非宾格动词(如break和freeze)一组中的差异不大,仅相差3.63个百分点,但即使是表现略佳的中级组也与对照组存在7.14个百分点的差距。受试在及物动词与可替换非宾格动词两类词上与母语对照组的差异会在下文进行观察并讨论。

母语对照组在此测试中给予正确的反馈:及物动词采用被动形式,非作格动词、可替换和不可替换非宾格动词非被动形式。

(二) 语法判断测试结果

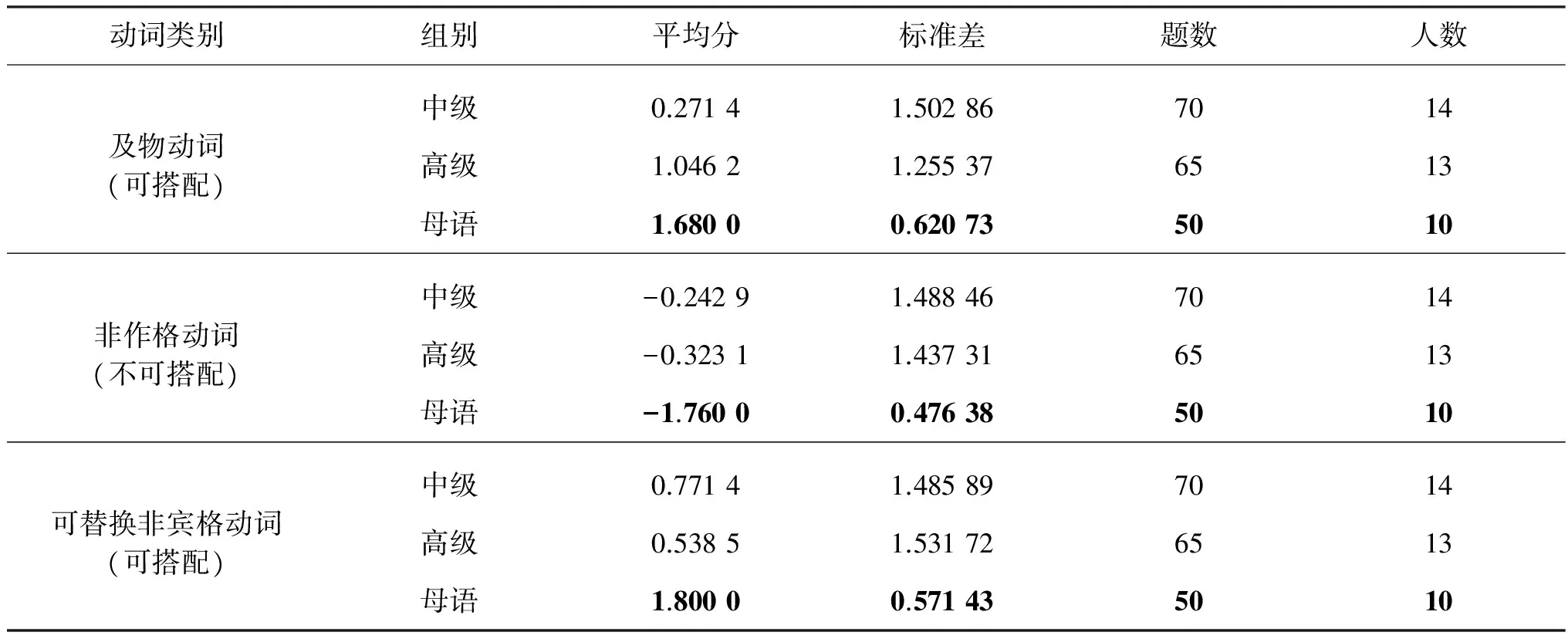

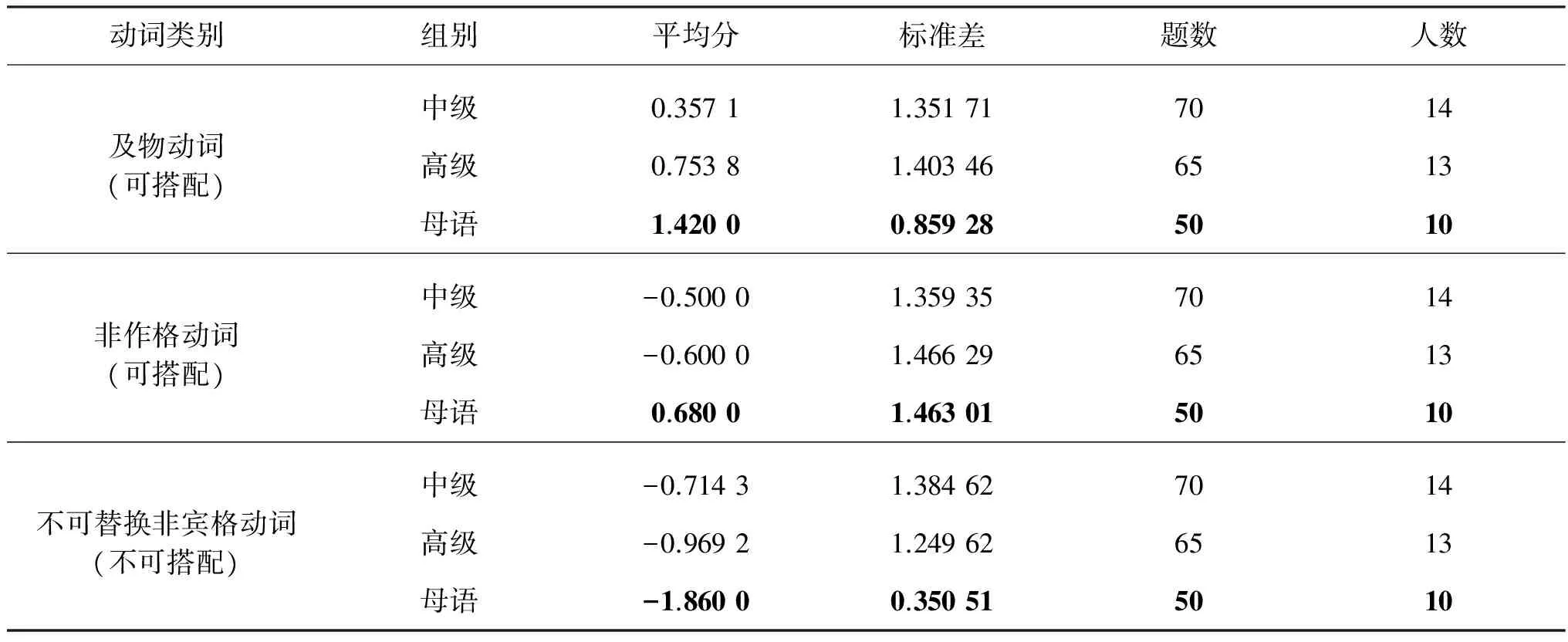

语法判断测试是用动结结构和假被动结构对两组受试在及物动词、非作格动词和非宾格动词深层结构进行测试,其在“动结结构”上的平均分和组内标准差如表3所示。

表3 语法判断测试中各组在“动结结构”上的平均分和标准差

表3说明,中级和高级组受试在语法判断中都出现了非宾格动词与非作格动词混淆的现象,高级组在及物动词类别的平均得分比中级组高0.774 8,更能准确接受符合语法的及物动词“动结结构”;在可替换非宾格动词一组,中级组仅与高级组相差0.232 9,在“可替换非宾格动词可以与动结结构搭配”上平均得分与母语对照组存在较大差异;非作格动词不能与动结结构搭配,两组受试在非作格动词(如sing和dance)类别的平均分呈现负值,即学习者了解此结构不能与非作格动词搭配,但两组受试在平均分和标准差上与对照组均存在较大差异。

为使测试结果更加可靠,在进行多元方差分析(MANOVA)测试组间变量和组内变量前后,共进行四个分析步骤:首先用Box’s M对协方差阵进行检验,alpha=0.001,Box’s M=38.107, F=2.751,因实验对组间和组内变量非常敏感[12],故将alpha值控制在保守值域内,第二步对受试组进行多元方差分析,得出Pillai’s Trace=0.477,Hotelling’s Trace =0.555,数据差异为0.078,说明组间变量在决定学习者“动结结构”判断上并非重要因素,即学习水平差异对习得影响不大。最后是对数据进行Turkey post hoc检测,发现最显著特征是中级组(M=0.271 4)和高级组(M=1.046 2)在及物动词上的习得表现。

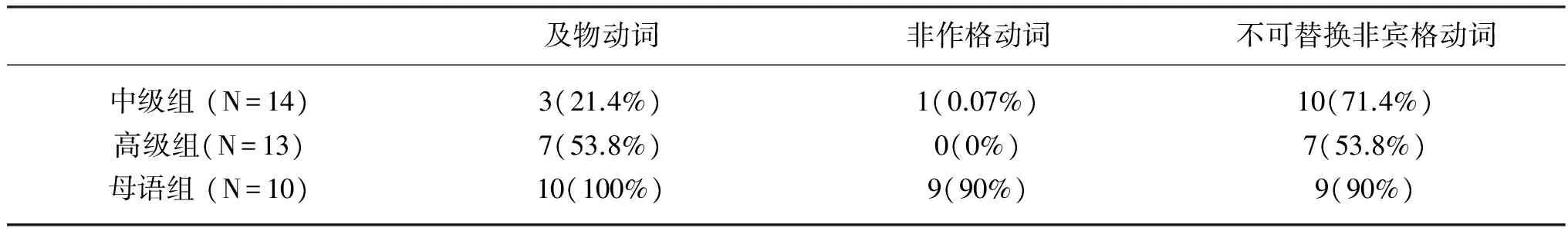

表4 语法判断测试“假被动结构”的平均分和标准差

根据表4,母语组提供了基本正确的反馈,即及物动词与非作格动词可与假被动结构搭配,而不可替换非宾格动词(如fall)则不能。相对于中级组,高级组在及物动词和非宾格动词上的准确率要高,即高级组更能准确接受及物动词和非宾格动词与假被动结构的搭配关系,但两组受试都错误地接受了非作格动词与假被动结构的搭配。

接着,我们对有效数据进行标准化处理和多元方差分析。首先用Box’s M对中级组协方差阵进行检验,alpha=0.001, Box’s M=39.330, F=2.839,实验将alpha值控制在保守值域内,因为实验对组间和组内变量非常敏感[12],第二步对受试组进行多元方差分析,得出Pillai’s Trace= 0.065,Hotelling’s Trace =1.253,说明组间变量在决定学习者“假被动结构”的判断上是一个重要因素,即学习水平的差异对习得影响较大。最后是对数据进行Turkey post hoc检测,发现最显著特征是中级组(M=0.357 1)和高级组(M=0.753 8)在及物动词上的习得表现。

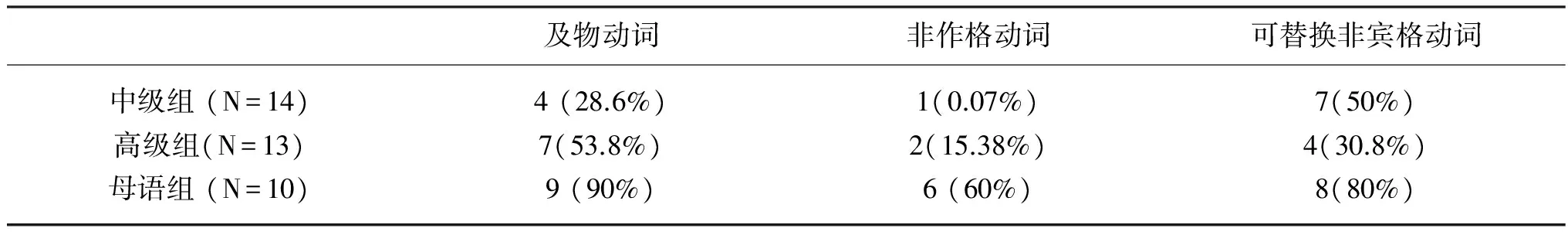

实验同时对个体“动结结构”作了统计,受试者和对照组的表现如表5所示:

表5 对“动结结构”提供连续正确答案的受试个体数及百分比

从统计结果看,总体上,学习者的表现未能因为外语水平的提高而上升,在及物动词类高级组明显高于中级组,但是在可替换非宾格类别,中级组的表现反而优于高级组。另外,中级组在及物、非作格和可替换非宾格三类动词上提供连续正确答案的人数为1人,比例为0.07%,高级组为2人,比例为15.38%,高级组能提供连续正确答案的受试个体比例高于中级组15.31个百分点,但仍然与对照组存在44.62个百分点的显著差距。

实验对个体“假被动结构”作了统计,受试者和对照组的表现如表6所示:

表6 对“假被动结构”提供连续正确答案的受试个体数及百分比

统计显示,在“假被动结构”测试中,高级组在及物动词类的表现远高出中级组,但是在非作格动词上的表现却不如中级组,在不可替换非宾格动词类别上,高级组的表现并未一直优于中级组(表6中,高级组就此类别动词能提供连续正确答案的受试个体比例低于中级组)。

三、讨论

实验发现,中国外语学习者非宾格动词被动化问题并不严重,且较多发生在可替换非宾格动词(如break,melt,freeze)上。这个结果与Zobl[5]和Oshita[8]的发现不同,但与Hirakawa[14]的实验结果相似。以可替换非宾格动词melt (vt;vi融化)为例,汉语中使用“所有的雪都融化了”,是符合语法规范的,但是学习者并未将其迁移到英语中,母语迁移的影响不大。作者对受试进行了深度采访,受试普遍认为“Later, the sun came out and all the snow _____ quickly”一句中,“sun”是外因,“snow”是被融化的对象,因此,从认知角度,应该填“was melted”。当告知此处应填“melted”,受试比较典型的回答是,“我也知道melt 似乎可以当不及物动词,但宾语出现在句首,我首先想到的就是及物动词的被动形式”。这一结果与Yip(1995)所提的及物化分析以及Zobl(1989)提出的动词后名词短语句法位移(Syntactic Post-verbal NP Movement)一致[20],学习者习得及物动词被动化规则后,会用类似方法处理非宾格动词。受试将非宾格动词当作及物动词,因为两者具有相似的深层结构,有相同的宾语,都可以在表层结构将宾语提升为主语。受试因此会作出以下假设:只要宾语一出现在主语位置,动词就必须被动化。高级组和中级组在这方面的差异很小,与母语组存在显著差异,说明可替换非宾格动词被动化错误与英语习得水平关系不大。

研究同时发现,学习者尤其是英语中级组对及物动词存在不使用被动结构的情况,如﹡The buildingpaintednicely;﹡A high-rise apartmentbuiltin front of their house。从母语迁移的角度分析,汉语的动词缺乏形态结构的变化,大部分汉语被动句在句式上不会出现显性的“被字”结构,因此像 “这幢建筑油漆得很漂亮”;“一幢高层建筑建在他们家门口”;“这幅画画得很好”都是正确的汉语被动表达。较低水平组在作句子判断时,更多采取语义和语用策略[21],而到高级阶段,对及物动词的习得由于输入和句型频率的作用彰显,其表现明显高于较低水平组。当涉及到英语及物动词的被动化时,学习者特别是较低水平的学习者容易犯及物动词非被动化错误。

从语法判断的统计分析来看,学习者基本可以区分非宾格和非作格动词,但对非作格动词的假被动结构不能接受,母语对照组的平均分也只有0.68。通过对受试的访谈了解到,非作格动词的假被动结构非常少见,所以受试普遍认为“The bed was jumped on by the children.”这样的句子是不合句法的,但受试对非宾格动词的假被动结构的拒绝率远远高于非作格动词,说明受试可以基本区分非宾格和非作格动词,了解非宾格动词缺少深层宾语,不能将其他论元移至主语位置。

四、结论

本研究通过测试中国外语学习者对英语非宾格动词及相关的英语非作格动词、及物动词的习得,以产出测试和语法判断测试为工具调查了学习者的习得情况。研究发现:(1)学习者可以基本区分非宾格动词和非作格动词; (2)对及物动词的习得会随着语言水平的提高而提高,但对非宾格动词特别是可替换非宾格动词的习得影响不大,学习者更多依赖语义、类比和猜测;(3)对非宾格动词和非作格动词的习得受母语迁移、认知习惯和句型频率等多种因素的影响。作为教师,我们应当更加重视语义和认知习惯对学生习得英语动词的影响,结合及物动词和不及物动词的特点进行讲解,提高其习得水平。

本研究的主要局限在于,(1)语法判断中的若干假被动句型使用频率不高,测试的结果不够显著,即使是对照组,其测试结果也不够理想;(2)可替换非宾格动词具有相应的及物动词配对,如The sunmeltedthe snow(及物动词用法)和The snowmelted(非宾格动词用法),学习者在习得时是否具有一定的频率和认知倾向,这是接下来研究的重点。

[1] Fillmore, C.The grammar ofhittingandbreaking[A].Jacobs, R.and Rosenbaum, P.(eds.),ReadingsinEnglishTransformationalGrammar[C].Washington, DC: Georgetown University press, 1970:120-133.

[2] Carter, R.SomelinkingregularitiesinEnglish[D].Paris: Universite deVincennes., 1976.

[3] Perlmutter, D.Impersonal passives and the unaccusative hypothesis[A].Proceedingsofthe4thBerkeleyLinguisticsSociety[C].Berkeley: University of California, 1978:157-189.

[4] Oshita, H.The unaccusative trap in second language acquisition[J].StudiesinSecondLanguageAcquisition, 2001, 23: 279-304.

[5] Zobl, H.Canonical typological structure and ergativity in English L2 acquisition[A].S.Gass and J.Schachter (eds.).Linguisticperspectivesonsecondlanguageacquisition[C].Cambridge, UK: Cambridge University Press,1989:203-221.

[6] Yip, V.Interlanguage and learnability: From Chinese to English [M].Amsterdam: John Benjamins,1995.

[7] Balcom, P.Why is this happened? Passive morphology and unaccusativity[J].SecondLanguageResearch, 1997,13: 1-9.

[8] Oshita, H.Theunaccusativetrap:L2acquisitionofEnglishintransitiveverbs[D]: Los Angeles:University of Southern California,1997.

[9] Hirakawa, M.L2 acquisition of Japanese unaccusative verbs by speakers of English and Chinese[A].K.Kanno (ed.).TheacquisitionofJapaneseasasecondlanguage[C].Amsterdam: John Benjamins,1999: 89-113.

[10] Yuan, B.Acquiring the unaccusative/unergative distinction in a second language: Evidence from English-speaking learners of L2 Chinese[J].Linguistics,1999, 37:275-296.

[11] Montrul, S.Causative errors with unaccusative verbs in L2 Spanish[J].SecondLanguageResearch, 1999,15(2): 191-219.

[12] Park, Kyae- Sung.L2AcquisitionofEnglishUnaccusativeVerbsbyNativeSpeakersofKorean[D].Carbondale: Southern Illinois University,2005.

[13] Sorace, A.Gradients in auxiliary selection with intransitive verbs[J].Language, 2000,76: 859-890.

[14] Hirakawa, M.UnaccusativeinSecondLanguageJapaneseandEnglish[D].Montreal: McGill University,2003.

[15] Levin, B and M.Rappaport Hovav.An Approach to Unaccusative Mismatches[A].Proceedingsofthe19thAnnualMeetingoftheNortheasternLinguisticsSociety[C].Amherst: University of Massachutsetts, 1989:314-328.

[16] M.Rappaport Hovav and Levin, B..An Event structure account of English resultatives[J].Language,2001,77(4):766-797.

[17] Carrie J.and J.H.Randall.The Argument Structure and Syntactic Structure of Resultatives[J].LinguisticInquiry, 1992, 23:173-234.

[18] Simpson, J.Resultatives[A].L.Levin, M.Rappaport, and A.Zaenen (eds.).PapersinLexical-FunctionalGrammar[C].Indiana: Indiana University Linguistics club,1983:143-157.

[19] Perlmutter, D.and Postal, P.The 1-advancement Exclusiveness Law[A].Perlmutter, D and Rosen, S.(eds.).Studies inRelationalgrammar2.[C].Chicargo, IL:The University of Chicago Press,1984:81-125.

[20] 俞建耀.英语非宾格动词在外语习得过程中的被动泛化综合解释[J].西安外国语学院学报,2006,14(3):40-43.

[21] Gass, S.The resolution of conflicts among competing systems: A bidirectional perspective[J].AppliedPsycholiguistics, 1987, 8: 329-350.

[22] Oshita, H.Looking for “U”: Evidence for the unaccusative trap hypothesis[A].PaperpresentedinSecondLanguageResearchForumin2005 [C].New York:Columbia University,2005.

[23] Shomura, Y.Perspectives on pedagogic grammar in English language teaching: A study of the acquisition of ergatives by Japanese learners[A].AnnualReviewofEnglishLearningandTeaching[C].Tokyo: University Academy Press, 1996:17-35.

[24] Xue, Changming.L2acquisitionofChineseunaccusativeverbsbyEnglish-speakinglearners[M].Beijing: Science Press, 2007.

[25] Yip, V.Grammatical consciousness-raising and learnability[A].Terence Odlin(ed.).Perspectivesonpedagogicalgrammar[C].Cambridge: Cambridge University Press, 1994: 123-139.