例谈初中科学迷思概念修正和重建的教学策略

2012-12-29陆林忠

中国教师 2012年17期

一、初中科学迷思概念和科学概念的区别

初中学生在接受正统科学教育之前,就已经通过对日常生活中的一些现象的观察和体验,形成了许多概念。在这些概念中,一些是反映客观世界的朴素概念,但更多的是有悖于科学的错误概念。我们把学生头脑中存在的错误概念或与科学概念不完全一致的认识叫做迷思概念。迷思概念不能正确地反映事物的本质而仅仅反映事物的一些表面现象,违背了科学道理,对学生正确地掌握科学概念、形成正确的认识造成一定的障碍。[1]

学生头脑中的迷思概念是形成正确科学概念的基础。这就提醒我们,在具体教学过程中,不能忽视学生的迷思概念,而应采取适当的教学策略,有效利用学生的迷思概念,逐步修正和重建,直至形成完整而正确的科学概念。

二、科学迷思概念修正和重建的几点教学策略

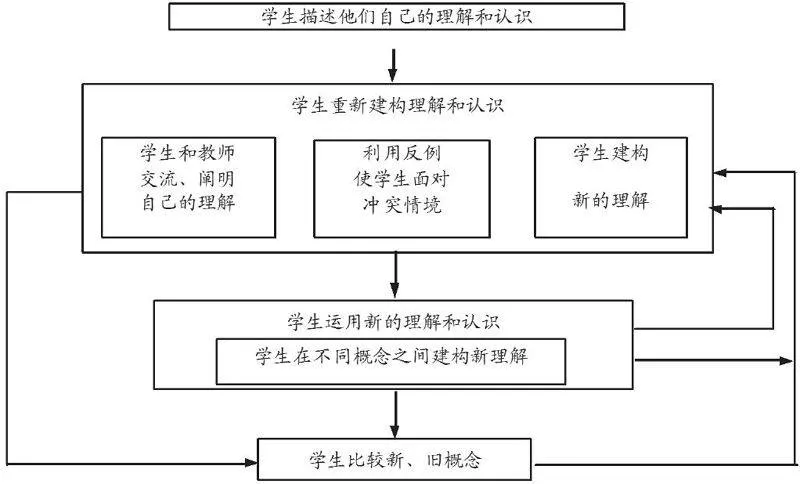

科学概念的教学过程,就是依据学生原有的知识经验,分析现象,抓住本质,形成理性认识的过程。因此,教师在实施教学时须弄清楚学生已有的迷思概念,并提供具体的、具有说服力的科学事实,使学生认识到自己原有概念的不足,引发认知冲突;要引导学生对实际中的问题进行交流,通过生生之间、师生之间的相互交流和讨论,使学生从不同的角度修正自己的经验和认识,转变自己不正确的观点,实现对科学概念的全面、准确的理解。[2]笔者结合自己多年来的教学实践,对如何修正学生的迷思概念,重建新的正确的概念有了自己的一点体会,在日常课堂教学中常采用如图1所示的教学模式,进行科学概念教学。

1.前测、把握起点,是实现迷思概念修正和重建的前提

在实施科学新概念教学之前,研究学生原有的概念和思维方式,弄清其对学习和理解新知识会造成什么样的障碍与影响,把握学生学习的起点,是实现迷思概念修正和重建的前提。为了真实了解学生原有的迷思概念,笔者一般采取两种方法,一是课前调查访谈,了解情况;二是课堂设计针对性的问题,诱导学生暴露迷思概念。

例如,笔者在关于“物质溶解度”的教学之前,设计了这样一个调查问题:你觉得物质的溶解能力与哪些因素有关?学生的答案有很多,比较集中的有:温度、物质颗粒大小、是否搅拌、气压、溶剂的多少等。其实,学生在七年级时,曾经学习了物质溶解快慢的影响因素,学生囫囵吞枣,把这个知识迁移过来,因此才出现了“物质颗粒大小、是否搅拌”这样的回答。

学生由于生理、心理不够成熟,思维简单,往往凭自己的感性认识,把事物的非本质属性当做本质属性。通过前期调查,知道了学生在认知上的偏差,课堂教学时笔者尤为注意对这些问题的澄清和说明,以此来修正和重建学生的迷思概念。

为了充分暴露学生的迷思概念,课堂教学中,设计针对性的问题也是笔者常采取的方法。

例如,在学习摩擦力时,笔者问学生,摩擦力方向跟物体运动方向的关系怎样?绝大多数学生都会认为摩擦力方向总是与运动方向相反。于是,笔者让学生走路或跑起来,体会脚受到的摩擦力的方向,然后师生交流、讨论分析。最后,学生才恍然大悟,原来是因为人受到的摩擦力向前,人才会向前行走,摩擦力方向也可以和运动方向一致。至此,学生对摩擦力这个概念有了更深刻的理解。

另外笔者在教学前测时,常思考新旧概念之间的上下位关系,当学生已有的旧概念在包容程度和概括水平上高于新学习的概念时,新知识与已有知识经验构成下位关系,这时新概念的学习称为下位学习。下位学习是一种注重演绎方法的学习。在下位学习中,学生对已有的知识经验进行推演、扩展、精确化、修饰或者限制即可获得新概念的意义,同时使原有的认识得到扩展、深化或者证实、说明。例如,学生已经具有了无机化合物的概念,这时学习氧化物、酸、碱、盐的概念就构成了下位学习(如图2所示)。笔者在教学过程中发现学生常把含氧化合物当做氧化物,这就告诉我们必须重视学生已有的迷思概念,才能有效地开展科学教学。

2.冲突、搭建支架,是实现迷思概念修正和重建的动力

当学生用迷思概念来理解和解释某些实际问题而产生矛盾时,即原有概念与科学概念之间发生了“冲突”,而原有的迷思概念无力解决“冲突”时,学生才会自愿放弃旧的观念。从心理学角度看,凡经过否定质疑的知识,在学生中才有较高的确信度。所以,教师在教学过程中适时创设能引起学生产生认知冲突的教学情境,以其无力解决的“冲突”动摇其顽固的迷思概念,感到必须修正原来的错误观念或模糊认识,以此为契机和动力,指导学生进行认知顺应,形成与科学观念一致的新概念。[3]

例如,在探究“物体浮沉条件”一课时,笔者的教学片断实录如下:

师:物体放入水中,是沉下去还是浮在水面上,与哪些因素有关呢?请大家猜一猜。

生A:当然与这个物体本身的质量有关。

师:你为什么这么认为呢?(板书:质量)

生A:一块质量大的石头会沉在水底,而一只乒乓球是会浮在水面上的。

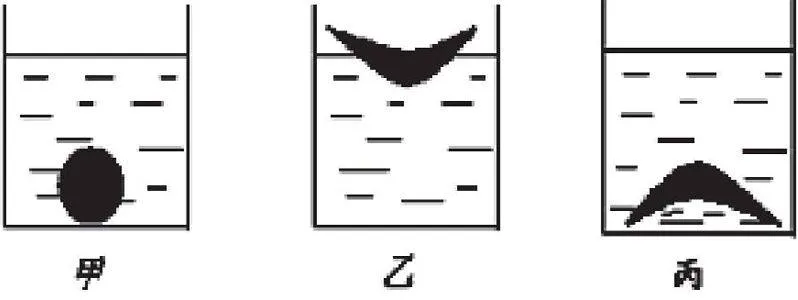

师:用同一块橡皮泥分别做了甲、乙两个实验,学生看到实验现象后,立即感到惊奇起来,笔者让学生进行讨论、分析。

生B:与这个物体的形状有关。

师:怎么想到跟形状有关了呢?(板书:形状)

生B:我洗碗的时候发现的,碗可以漂浮在水面上,跟老师做的第二个实验一样。

笔者又将橡皮泥取出,做了如图丙所示的实验,这时候学生感到有些茫然,造成了强大的心理认知冲突。学生开始重新审视自己原有的迷思概念。

至此,教师创设了一个认知冲突的教学情境,给学生造成了一定的“震撼”,为学生修正和重建新概念搭建了支架,提供了动力。在这一过程中,也充分暴露了学生已有的迷思概念,面对新情境、新信息,学生会对比、分析、批判、选择和重建头脑中原有的知识经验,教师应抓住这个修正迷思概念的契机,趁热打铁,促进学生对科学新概念的顺应建构。通过分析、讨论、交流,学生明确物体浮沉取决于物重和所受浮力的大小关系。

需要注意的是,迷思概念的修正和重建是螺旋渐进的,教师在搭建支架、设置能引起学生产生认知冲突的问题情境后,应诱导学生充分暴露迷思概念。可组织学生讨论,乃至争论,并要运用延迟评价的原则,即待所有学生的观点都充分展示后,再揭示矛盾,以免迷思概念暴露不完全,解决不彻底。[4]

3.探究、经历过程,是实现迷思概念修正和重建的关键

教学实践证明,学生在接触到新的知识概念时,总是试图用旧的知识结构和生活经验去理解它,但这样的认识往往是不科学的,与事实相违背的。笔者在教学过程中,常力图通过实验探究,让学生亲自动手,经历过程,达到修正和重建迷思概念的目的。

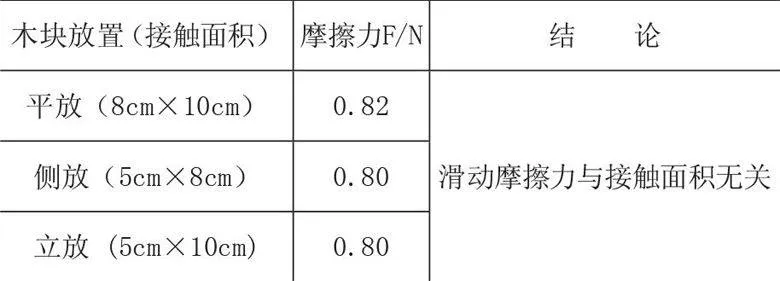

例如,笔者在教授七年级“滑动摩擦力与哪些因素有关”的时候,首先让学生猜想影响滑动摩擦力大小与哪些因素有关。经过讨论后,学生一般会提出这样一些猜测:与接触面积大小有关、与压力大小有关、与运动速度有关、与接触面粗糙程度有关、与接触面的湿度(有无水分)有关等。大多数时候,我们很多教师马上依据书本研究压力大小和接触面粗糙程度对滑动摩擦力的影响,而对接触面积大小、物体运动速度和接触面间的湿度这几个因素进行回避,只是告诉学生这些不是影响因素。但学生往往到九年级后对这些问题依然比较迷惑。笔者在教学时,给予学生充分的时间,加以探究。

以下是701班汤东杰等学生的研究过程,现实录如下:

①在接触面积、接触面粗糙程度一定、接触面间的压力一定、接触面干燥的条件下(控制变量法),研究滑动摩擦力与物体运动速度的关系:

②在物体运动速度、接触面粗糙程度一定、接触面间的压力一定、接触面干燥的条件下(控制变量法),研究滑动摩擦力与接触面积的关系:

③在物体接触面积、物体运动速度、接触面粗糙程度一定、接触面干燥的条件下(控制变量法),研究滑动摩擦力与接触面间压力的关系:

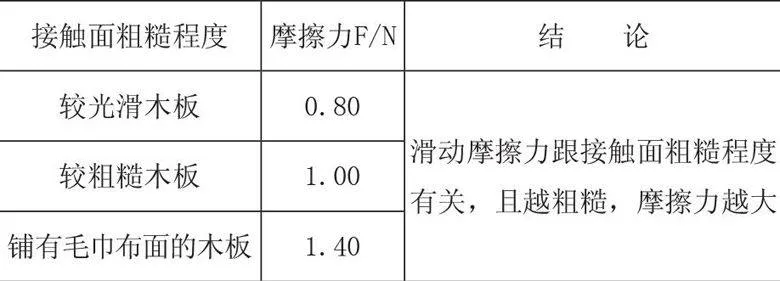

④在物体接触面积、物体运动速度、接触面间压力一定、接触面干燥的条件下(控制变量法),研究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系:

⑤在物体接触面积、物体运动速度、接触面间压力一定的条件下(控制变量法),研究滑动摩擦力与接触面湿度(有水分)的关系:

通过实验,用无可争议的数据得出滑动摩擦力的大小与压力大小、接触面粗糙程度和接触面间的湿度有关,而与接触面积大小和物体运动速度无关。其中,对于实验⑤,学生平常都认为物体表面湿度增大,有了水分,就像有了润滑剂,物体受到的滑动摩擦力会减小,而实验结果证明恰恰相反。学生通过课后查阅资料,给出的解释是:接触面间有了水分,水分填补了木块与玻璃之间的空隙,缩短了木块与玻璃间的距离,因此,分子之间的作用力大了很多,故而湿度增大,滑动摩擦力随之增大。

实践证明,增加让学生自己动手探究的机会,通过实验为学生提供必要的感性材料,是纠正迷思概念的关键之一,可促进学生自主解除迷思概念,重建正确的科学新概念,达到事半功倍的效果。[5]

4.练习、巩固新知,是实现迷思概念修正和重建的平台

如果要使新概念真正地成为知识体系中的一部分,主动内化为学生头脑中固有的知识,还要知道如何运用新概念,并在此基础上做出解释、推论和预测,这样才算完成整个的概念修正和重建过程。因此,在新概念建立以后,还要提供对新概念进行巩固和系统化的机会。

例如,笔者在复习有关燃烧问题时,挑选了这样一道习题:

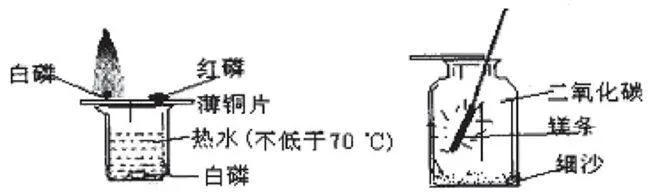

某实验小组为探究可燃物的“燃烧”问题,进行了如下的两个实验:

(1)左图实验(着火点:白磷40℃,红磷240℃;水温不低于70℃)可观察到的现象是__▲___。由此可得出的结论是__▲___。

(2)按上面右图实验(集气瓶底部铺有少量沙子)可观察到的现象:镁条可以在二氧化碳气体中剧烈燃烧,集气瓶内部有黑色的碳和白色固体氧化镁生成。写出反应的化学方程式:__▲___。对照上述两个实验,你对燃烧和灭火有哪些新的认识?__▲___。

本题属于一道综合性的关于燃烧问题的习题,通过观察两个看似关系不大的实验,来回答对燃烧和灭火有哪些新的认识。这样一个问题很好地促使学生积极思索和提取以前学过的相关概念知识,关于燃烧的概念、燃烧的条件、灭火的方法、二氧化碳的相关性质、化学方程式的书写等。对以前所学知识进行批判思考后,程度较好的学生能够答对本题最后一问:燃烧不一定要有氧气参加;二氧化碳能灭火是具有相对性的,并不能一概而论。这样一道习题,不仅巩固了学生关于“燃烧”的有关知识,更为重要的是拓展了关于“燃烧”的知识,使学生对燃烧的相关知识概念理解更深了。

通过这样的习题训练,激活学生的内心思维,活化学生的知识结构,能让学生把自己头脑中的迷思概念与科学概念进行对照、比较,从而达到对科学概念的意蕴的理解,把建立起来的科学新概念全面、深刻、牢固地印留在学生的头脑中,为学生转变迷思概念创造了平台。[6]

三、结束语

几年来,笔者阅读了大量的关于概念教学的理论,对个人而言,形成了一种震撼,一种强烈的冲击,通过不断的教学实践和积累,对如何开展科学概念教学有了自己的认识。笔者认为学生不是空着脑袋走进课堂的,学生学习更不是简单地“输入、储存”课本和教师提供的信息,而是主动地将原有经验和新信息进行对比、分析、批判、选择和重建知识结构的过程。因此,教师要充分重视学生已有的迷思概念,整合优化教学策略,把握学习起点,修正和重建迷思概念,直至形成精致的、正确的科学概念。

参考文献:

[1]邹小斌.基于科学概念有效形成的课堂教学策略研究[Z].杭州江南实验学校.

[2][3]