语文教材怎么编

2012-12-29於俊杰

中国教师 2012年17期

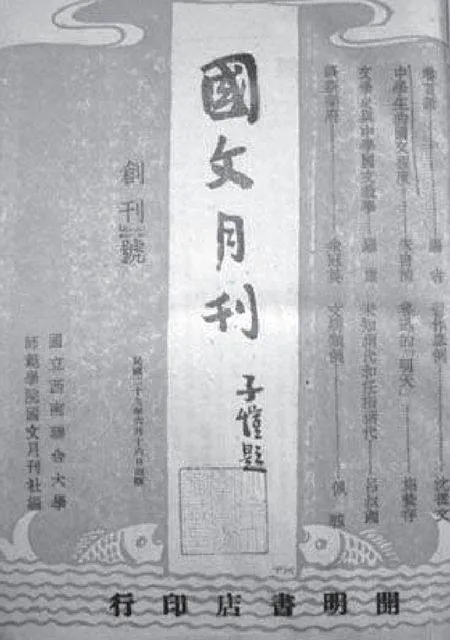

当谈到现在语文课程改革中讨论很热烈的话题时,我们很容易想到古文与现代文的教学、语文学科“工具性”与“人文性”的离合等问题,而这些问题在实践中很大程度依靠的是语文教材的编选。不过,这些问题并非当代才有,70年前在西南联大师范学院与文学院合办的《国文月刊》上,相关学者已经就这些问题做出了积极并具有相当深度的讨论,只不过“说法”略有不同。那时也像现在一样普遍面临“中学生国文程度低落”的困境。因此他们的讨论和思考就弥足珍贵。

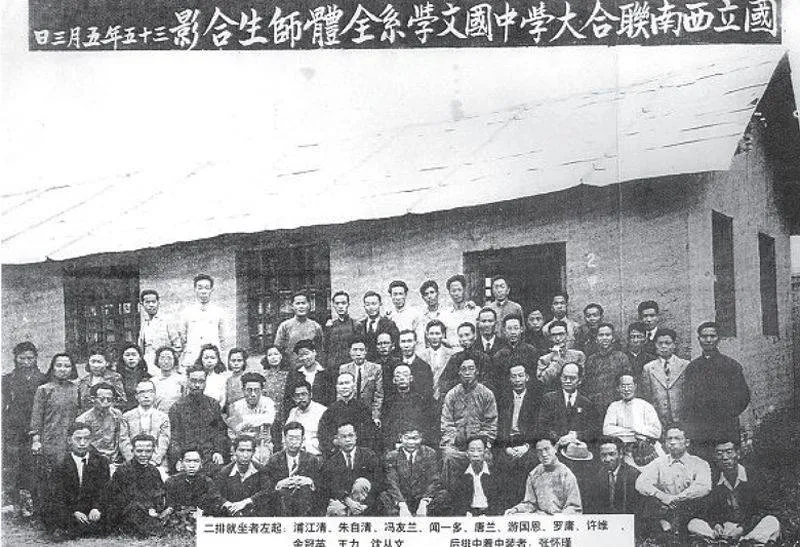

《国文月刊》是20世纪40年代西南联大文学院与师范学院合办的一份杂志,主要刊载国文教育方面的论文,留存有国文(语文)教育观念变迁的珍贵资料,是当时持续时间最长、水平最高、影响最大的国文教育期刊。其中朱自清、叶圣陶、浦江清、余冠英等主办者均参与了教材问题的大讨论。讨论和争议的中心是选择什么语体、体裁、性质的文章作为中学生学习语文的最佳材料。本文试图从历史论争的角度剖析当下的问题,以期为现时语文“课改”提供一些有益的思考。

一、文言还是白话?

谈到语文教学(那个时代叫“国文”教学),文言与白话是基础性、前提性的问题,对它的质疑和探索便首当其冲。虽然在20世纪20年代中国就掀起了广泛的白话文运动,虽然1920年教育部就正式宣布普通小学须使用白话文教学,但直到40年代,中学语文课仍旧以古典文言为主,正如浦江清先生说的:“小学教育单训练语体,所以问题简单,到中学的国文方始迎着复杂的问题。在课本方面,现在初中课本文言语体夹杂着,显得很不调和。高中课本差不多全是古文,色彩是纯粹了,但多数学生是作语体文的,所以课本与作文就脱离了关系”。[1]正如大多讨论者所言,学生课上学的是经典的古文,课下看的是白话的文艺,社会上需要的却是简洁的“民国文言”——这教与学的分离就成为当时最受关注的重要问题。那么,什么是“民国文言”呢?

叶圣陶曾说,当时的“文言”已经“不该是唐宋的文学,六朝的文学,汉魏的文学,甚至先秦的文学,而该是应用文言字汇,文言调子,条理上情趣上和语体相差不远的近代文言”“如梁启超先生蔡元培先生写的那些”——他称其为“民国文言”。[2]实际上,最有趣的是,我们如果翻阅当时诸君讨论白话文的书信,会惊讶地发现他们使用的竟都是文言。翻阅从五四时期直到40年代的新闻报纸,我们也会发现很多消息都是以半文半白的形式写出。“民国文言”意味着社会需要。针对这种社会现状和对语文工具性的要求,语文教材就不光是文言或白话的问题,而是具体到选什么文言的问题。当时很多学者反对通行教材编选过多上古文字的做法,认为这样不仅不利于传播文化,还妨碍了语文的社会实用。例如浦江清先生就说:“教本深不足以提高学生的程度,反而可以减低学生的趣味。”[3]多数人认为语文教材应该着重编选近人的、更易懂能用的文言。这不仅反映出当时国文名家对国文教学的关注和思考,同样也反映出在那个时代,普通中学生难以掌握当时的国文教材,国文水平普遍“低落”的历史现实。

当时学者们也在刊物上对中学生国文低落现象进行了更深层的分析,正如朱自清所言:“这并不是说现在学生的国文程度低落到不成样子的地步了,像一些感叹家所想的那样;而是说现在学生能够看书,能够作文,都是他们自己在暗中摸索,渐渐达到的;他们没有从国文课程上得到多少帮助。”[4]有识之士便开始重新编选教材。叶圣陶在《国文月刊》同一时期,与朱自清、周予同、吕叔湘、郭绍虞、覃必陶等,尝试改革,把文言文课本与白话文课本分开,编出了《开明新编国文读本》《开明新编高级国文读本》《开明文言读本》等教材。这是“在文白混编混教占据主流位置二十余年后”进行的大胆尝试。①与20年代的你死我活不同,40年代后文言和白话在国文教学这一点已经统一到人才培养的大目标上,也统一到国民塑造和文化更新的更宏远的目标上了。

二、文学还是非文学?

在教材编选上,文学作品作为语文教学92557ad71606a084a75c48b37c6d123d0a270b7ae14042cd735a9a5df161d4cb中特殊的组分一直备受关注,选什么样性质的文章,选什么类型的文章也一直成为争议的话题。《国文月刊》从语文教学“工具性”与“人文性”离合的角度对此曾有一次比较大规模的论争。论争双方分别是希望“中学国文应以文艺性的语体文为主要教材”的李广田和重视学术文章的张清常以及看重应用文的阮真。张的文章是发表在《国文月刊》18期的《对于坊间中学教科书所选“学术文”教材之商榷》,阮的著作主要是《中学国文教学法》一书。论争中李广田的特殊性在于,他既反对教材中编入大量学术论文和应用文,同时也对当时“人文性”要求中关于文化传承的要求表示排斥。

李广田在1944年11月的《国文月刊》28—30合期上登出了他的首篇讨论国文教育的文章:《中学国文程度低落的原因及其补救办法》,直到1945年4月的34期,他的长篇系列文章才告结束。在这一组文章里,他系统、全面地论述了国文教育教材编制的相关问题,并与之前同期刊的文章以及社会上较有影响的相关论著进行对话。②这一部分我认为是《国文月刊》上最有体系同时也是“最大规模”的争论之一,因为它不仅形成了直接的、针锋相对的局面,同时还涵盖了当时国文教育领域几乎所有的问题。在谈到部颁中学生课程标准中关于文化传承的一条时,他直接指出:“中学生是不是应当了解‘固有文化’,‘固有文化’是什么西东(注:疑为“东西”),应当如何了解法,现在的中学生是否有力量接受这些东西,接受之后会发生什么效果……这都是很严重的问题。只就国文教学的目的而论,也就是只就国文一科的责任而论,我们觉得这被教育当局和一帮国学大师们死咬住不放的‘固有文化’云云,实在并非国文一科的事情。”③

显然,国文科的确有责任传承固有文化,弘扬民族精华,但是用什么材料来达到这个目的一直颇具争议,文学性质的作品与非文学的文章成为其中主要的两类。叶圣陶曾将教材中文学的与非文学的文化因素进行对比,认为前者的特点是“内容和形式分不开来,要了解它就得面对它本身,涵泳得深,体味得切,才会有所得;如果不面对它本身,而只凭‘提要’‘释义’的方法来了解它,那就无论如何隔膜一层,得不到真正的了解”。因此他在实践中一直坚持文学教育要面对文学作品本身,而无法间接受教的原则,也就是“涵泳”“体味”的原则。后者则刚好相反:它们是“并不运用文学形式的固有文化的记录,只是一种材料,一些实质……它的内容和形式是分得开的”,所以在教材中“仅不妨摘取它的要旨,编进其他学科的课程里去”而“国文一科也就可以不管”。[5]他认为国文教材的内容大致应是“运用文学形式的固有文化的记录”,也就是主要应该用文学的形式去承载“固有文化”的内容。

在应用文方面,李广田在乎的是更接近鲁迅说的“立人”的目标:“他们也不斤斤于以为‘初中毕业学生出校就业的,在社交上,职业上,处处要用普通应用文;高中毕业生做了区乡镇长,工商界职员或普通公务人员’,他们对于中学生的期望较高,他们想较远较大处看,他们把中学生当做一个高尚的‘人’格的萌芽,而不把他们当做公务员或乡镇长的预备员,他们要学生去作很多更有意义的工作,就不忍再用了什末‘书札、电报、报告、告白、柬帖、规章及条例,’……等去糟蹋青年人的宝贵时间与精力。”[6]“立人”就是人格的“塑造”而非社会机器或者专业工具的“制造”。在李广田看来,国文教育的中心在文学教育,其目的是培养比“区乡镇长,工商界职员或普通公务人员”具有更高人格的公民,其关键是认为这些公民与文艺之间是有着天然的联系。从他的语句中可以看出,作为新文艺家的李广田,潜意识里把“应用文”当做是较文艺文更低等的体裁,且只要文章写通了,到了社会上“需要”应用的时候,“自然可以应用”;甚至还能打破常规,创造应用文体的新局面,能够“比旧式应用文更好些,更合理些,更近人情些”。[7]

另一方面,虽然强调学术文的张清常、强调应用文的阮真和强调文艺文的李广田在文章中都提到了爱国、益智等等塑造人格的共同目标,但是他们对国文课本“假想的读者”如何接受课本内容有不同的预期。张根本没有探讨中学生对学术文的认知接受过程,阮更接近传统教学以教为主的思路;而李对于应用文的接受过程的理解,在他那里也和对文学作品的接受如出一辙:先要有兴趣,后产生需要,于是会自主地关注和学习。④于是在他那里,文艺——对文艺的认知——文艺的人格塑造功用三者成为自然而然的链接,且这个链接排斥着一切包括日常应用文体和学术文的非文艺。⑤不难看出,李广田的主张中也有理想化的成分,但这个理想化与张清常的理想化和阮真的理想化的区别,正表现了文学教育在国文教育中的独特之处。此外,当时教材的普遍“崇古”也是政治的反映——国民政府对新文学作品在教材中的出现一直抱有意识形态上的压制。而如今当新文学在中学语文课本里的地位已经不成争议时,我们需要关心的,则是在课本内外如何使其发挥人文性功能和语文训练材料之作用的问题。

三、结 语

历史上很少有对语文水平普遍赞扬的时期,正如70年前一样,直到今天我们仍被中学生语文水平的“低落”所困扰。十几年前的讨论告诉我们,过往的民国语文教育并非像如今某些人设想的那样高妙,我们也不用寄希望于神化那段历史来抒发目前的抱怨;同样,以为守旧的、文言的教材和惰性的、应用的文字一经变革,语文教学上的作文问题就可以一蹴而就的天真愿望也经不起历史的考验。任何现象都掩盖不了文学教育一以贯之的对文字的审美、感悟、创造之要求,而在这方面进行的训练的不足,及其导致的课本材料文学性功能和人格培养作用的丧失,并不会随着旧障碍离开成为旧问题。

在“工具性”与“人文性”的问题上,如今文化传承的使命与缩减语文科负担的要求往往被形容成“大语文”和“小语文”的划分。前者“包括了当时几乎所有用文字表述的东西,……它实际上是一个民族语言文字的总汇,它体现的是一个民族语言文化的全部,而不是它的一部分”,后者“是一个民族语言文字总汇中的一部分,而不是它的全部,它体现的也不再是一个民族文化的全部,而是它的一种表现形态。”[8]很显然地,语文科不但不能单独解决“大语文”的任务,而且与几十年前甚至百年前一样,外语和数理化的压力仍在剥夺语文科的空间。因此这个冲突的缓解,很大程度上并不能靠在语文一个学科上下工夫。我们须认清问题是永恒的,才会有面对问题的正确态度:问题的解决不能靠一蹴而就,而是需要决绝的坚持和永不懈怠的希望,以及一代又一代怀抱知识和德行的人们的系统化的努力。

注释:

①20世纪30年代,因当时的国语国文课程标准明确了各年级的文白比例,文白混编基本定型,当时流行的一些中学语文教材均按这个比例。1940年,浦江清提出“把中学国文从混合的课程变成分析的课程;把现代语教育和古文学教育分开来,成为两种课程,由两类教师分头担任”“相应的教材也可以分编成白话和文言两种”的主张。这是现代以来在对中西母语教育比较的基础上,第一次明确提出语文课程分科设置与教材分科编写的主张。……在文白混编混教占据主流位置二十余年后,当初这种做法的倡导者和实践者叶圣陶等前辈进行了文白分编的探索。最早编辑出版的是供初中使用的《开明新编国文读本》甲种本和乙种本。甲种本由叶圣陶、周予同、郭绍虞、覃必陶编辑,共6册,为白话读本。乙种本由叶圣陶、徐调孚、郭绍虞、覃必陶编辑,共3册,为文言读本。供高中生使用的《开明新编高级国文读本》共6册,1948年8月由开明书店出版,第一册由朱自清、吕叔湘、叶圣陶合编,第二册起增加了李广田作为合编者。该教材专选白话,而配套使用的《开明文言读本》则专选文言,由朱自清、吕叔湘、叶圣陶合编。见施平.中国语文教材经纬[M].北京:北京理工大学出版社,2010.第四章第二节。

②大体包括《国文月刊》第3期和克强的《中学生作文成绩低劣的原因及其补救办法》,第10期朱自清的《论教本与写作》(李误记作“读本与写作”),15期叶绍钧的《论中学国文课程的改订》,17期余冠英的《坊间中学国文教科书中白话文教材之批评》,和18期张清常的《对于坊间中学教科书所选“学术文”教材之商榷》,及阮真著《中学国文教学法》一书,后者在北京大学图书馆保存本阅览室仍可借到当时的旧本。

③它们包括:《中学国文程度低落的原因及其补救办法》,载《国文月刊》第28—30合期,1944年11月;《论中学国文应以文艺性的语体文为主要教材》,载《国文月刊》第31—32合期,1944年12月;《论中学国文教材中的学术文》,载《国文月刊》第33期,1945年3月;《论中学国文教材中的应用文》,载《国文月刊》第34期,1945年4月。

④李广田在《论中学国文应以文艺性的语体文为主要教材》一文中对兴趣的重要性不无讽刺地举小学国文教学的例子说:“小学教材中多故事,多歌谣,多比喻,多用草木鸟兽拟人化,这已经是文艺的初步了。必须这样,小学生才喜欢读,读了才有用。顺便说一句,最近报上说,‘以后中小学均须用国定课本,据说虽是小学国文课本,也已经充满了教训意义,而把鸟唱歌狗说话的荒唐故事都取消了。……’我不知道这消息是否正确,然而我实在担心,文艺实行起来,那以后恐怕又要闹‘小学国文程度低落’的问题了。”

⑤在那篇文章的末尾,李广田明确说道:“我不愿把中学生看作截然的一段,以为有些人或大多数人都必须出学校,入社会,作保甲长,作小商人,或作人家的文牍秘书之类的事业。但从另一方面说,我所期望于中学生达到这条道路,仍不妨碍他去作这些事业,他有一点文学修养,他有一点新的眼光,他可以做一个很好的保甲长,小商人,文牍或秘书,而不至于太卑鄙,太狭隘,更不至于堕落而不成‘人’。”

参考文献:

[1][3]浦江清.论中学国文[J].国文月刊,1940(10).

[2][5]叶绍钧.论中学国文课程的改订[J].国文月刊,1942(9).

[4]朱自清.国文杂志发刊词[J].国文杂志,1942.

[6][7]李广田.论中学国文教材中的应用文[J].国文月刊,1945(4).

[8]王富仁.情感培养:语文教育的核心——兼谈“大语文”与“小语文”的区别[J].语文建设,2002 (5).

(作者单位:北京大学中文系)

(责任编辑:刘福