留得残荷听雨声

2012-12-29姜水根

中国教师 2012年15期

姜水根,中学物理特级教师,宁波市效实中学副校长,浙江省功勋教师,享受国务院特殊津贴。兼任浙江省特级教师协会副会长,浙江省中学物理教学研究会副理事长,浙江师范大学数理与信息科学学院兼职教授、教育硕士导师。

我在几十年的教学生涯中,在教书的同时进行研究,在中学物理教学的理论探索和改革实践中做了一些工作。但是有四项研究工作并没有做完,留待青年教师们思考。

一、标准化考试量表的研究

考试中的选择题有其特有的优点,它使考试的容量大幅度增加,便于考查更多的知识点。它指明答题方向,明确答题范围,简化答题方式,使学生在考试时避免产生不必要的歧义,并且考试的评分误差几乎为零。但是事物的性质是辩证的,选择题的优点也正是它的缺点,它提示答题思路和答案,缺乏过程分析。在有的情况下我们不能区分学生答对考题是真正掌握了呢还是猜对的,学生答错了是属于真的不会呢还是笔误。我对学生解答选择题的考试心理进行了分析,发现我们通过传统评分方法得到的学生的选择题成绩,并不能完全代表学生的学习水平,而是包括学习水平以外还有应试态度、个人性格、判断标准等多种因素的组合。对于选择题用怎样的评分方法可以剔除其他因素,准确地显示学生的学习水平,这是我要研究的课题。学习了南京师范大学余嘉元老师关于信号检测论应用的文章,我做了一项验证性的工作。

学生解答选择题的行为,只有四种情况:正确选择、漏选、误选、正确拒绝。传统的评分方法我们是用百分计分法,也就是用一个数字来表示学生这道题的解答成绩,现在我们可以用矩阵(f1f2f3f4)表示选择题的解答成绩,这里的f1、f2、f3、f4分别表示正确选择、漏选、误选和正确拒绝的频数。如某题的正确答案为AB,学生如选AB我们就可以给他一个矩阵(2 0 0 2),这个矩阵的四个元素分别表示他正确选择了2项,没有漏选,没有误选。以此类推学生如选A我们就给他(1 1 0 2),如选D则(0 2 1 1),如选CD则(0 2 2 0),如选ABC则(2 0 1 1)等。(值得指出的是,对于这道题选CD的人和选ABC的人,他们的学习水平是大相径庭的,在矩阵中得到了体现,而在百分计分法中大家都是零分,玉石俱焚。)一张考卷有n道选择题,则把这n个矩阵相加得到一个答卷矩阵。怎样把这个答卷矩阵转化为考试的成绩呢?

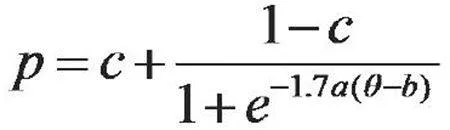

我们把选择题中提供的正确的选项和错误的选项作为信号和噪音,人作为接受信号和噪音的系统。用信号检测论来评定学生解答选择题的成绩,有三个假设:系统对于信号和噪音的反应符合正态分布;两分布有部分重叠;两分布有相同的方差(如图1所示)。图1中的两条曲线,左边的是噪音,右边的是信号,坐标为X0的虚线表示该学生的判断标准。根据学生的答卷矩阵就可以得到他对于信号和噪音判断能力的信息,即两个比例系数,进而通过查正态分布表得到d1和d2。也就是判断标准离开两个正态分布的中线的距离,距离d就表示学生的分辨能力(即成绩)。

基于上述理由,我在所任课的班级进行了实验。我用力学内容编制了3份全部是选择题的试卷(25题/卷)对该班(44名学生)进行测试,用百分成绩与矩阵分别进行评分统计。百分成绩的评分工作比较简单,每道题4分,很快就做好了,得到132个百分成绩。用矩阵评分比较麻烦,但也做下来了,得3 300个矩阵,相加以后132个判决矩阵,再转化成分辨成绩。这样就有了44个学生的每人3个百分成绩和3个相应的分辨成绩。为了探索这两种评分的区别和意义,我请计算机房的老师帮助我对这两种评分成绩进行相关性分析,求得的相关性很高,三张试卷的两种评分的相关系数达到0.95以上,说明区分这两种评分没有必要,极大地打击了我的研究积极性。经过一段时间的思考,我想到了选拔考试的功能问题。我采用从57到62分这个及格线附近的分数段进行相关性研究,相关系数达到0.6,是这两种评分方法的显著或不显著相关的边缘。再对及格线附近的每个个案进行分析,可以明显地看出两种评分方法对具体的人的评价是不同的,有比较大的差异。

这项实验是有意义的。统计表明,两种评分在总体上是一致的,都是可以选优的,在比较窄的分数段上,是有区别的。相比之下分辨计分法比较合理,用于选拔性考试是有意义的。由此,我于1988年、1989年刊发了《物理选择题内容和形式的统一》《选择题的考试心理和评分方法》《选择题评分的分辨计分法》等文章。考虑到标准化考试不仅仅由选择题组成,它还有客观题型的填空题,还有主观题型的计算题,后两者的评分现在还是用百分计分法进行评分的。这就引起了分辨计分法的以标准差为单位的分数与百分分数的可加性的问题。应当说我还是想出了办法的,我想到了体育运动会的三项全能比赛的思路。100m、铅球、跳高这三项分别表示速度、力量和弹跳的素质,怎么可以相加呢?它是通过一个比较合理的量表来协调、评估运动员的成绩和名次的。所以我就给自己定了一个目标,做一个标准化考试的选择、填空、计算题的量表。

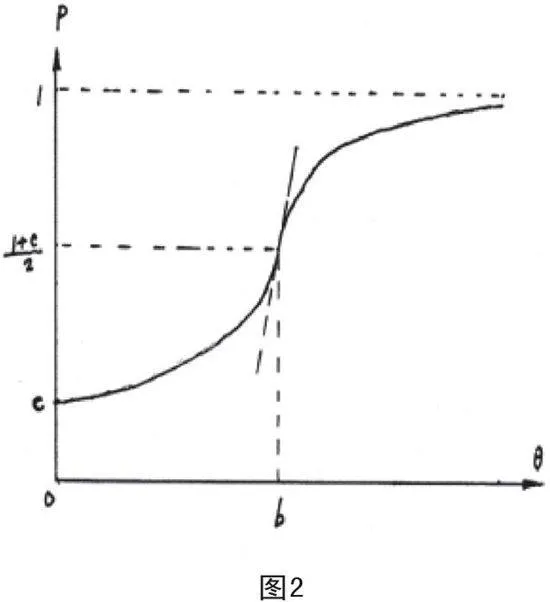

先研究填空题吧。要像研究选择题那样建立一个填空题评分的数学模型。后来学习了项目反应理论(IRT),这个模型不仅可以处理填空题问题,也可以对包括选择题或其他题型的问题进行归并处理。IRT理论给出了一个以学生能力θ为变量,还有试题的难度b、区分度a、猜测度c为条件(即变量)得到的答对概率P(如图2)。其函数方程如下:

由于这是一个基于标准化考试试题库建设的数学模型,虽然可以用来处理填空题问题,甚至主观题的评分,但是我产生了畏难情绪,心里想着未完成的量表,最后还是选择了放弃。

二、科学景观研究

校园的景观建设应当怎样是一个值得研究的问题。一般说来,大多数学校注重的是自然景观和人文景观,而科学景观并没有得到普遍的重视。像我校在75周年建设的时间碑,是一个三球体模型,这是一个科学景观。建设它的出发点是好的,但是那个作品的具体的形态有问题:地球轨道贴着太阳的表面,月球轨道跟地球轨道几乎成垂直。这些常识性的错误使得这个景观放在校园里就显得不雅了。物理教师和地理教师都看出来了,还有数学组的老教师也看出来了,这样对于学生进行的教育是不好的。这样更促使我着手研究校园的景观建设问题。通过研究我认识到,校园的科学景观有着教育上不可替代的作用。科学景观的每一个作品都是一个故事、一门学问、一种精神,可以让广大学生更多地接受科学的熏陶。我产生了校园建设应当坚持三种景观并重的思想,除了要进行自然景观和人文景观的建设之外,当前尤其要大力加强科学景观方面的建设。在2001年刊发的《校园的科学景观》一文中,我提出了对于科学景观建设的构思。

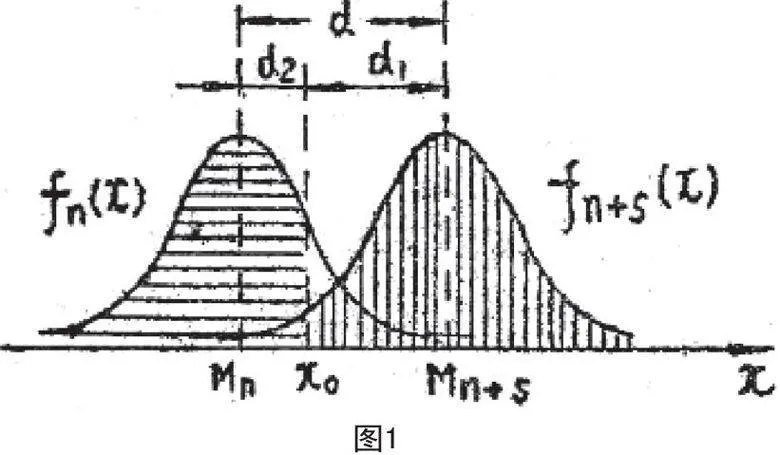

校园的科学景观,应当是科学的艺术作品。首先要有意义,科学性要强。其次要有美感,艺术性要高。不论是图画还是雕塑,每一件都应当是精品。因为是一件精品,所以从设计到制作都要着眼于科学和艺术的统一。我们学校从西门口搬迁至白杨街新校舍之机,及时地废除了原来的时间碑,代之以“日晷”,对学生很有教益。我走遍校园寻找灵感,规划项目。我曾经想过在教学楼的大墙上可以画一些著名的科学画,如自相似图形或分数维图形,增长学生见识。在宿舍的墙上可以画分形雪花图和阴阳太极图,提供学生对比。在体艺馆内的大墙上可以画荷兰画家埃舍尔设计的对称图形——骑士图(如图3),启发学生的思维。在教学楼通往食堂的路边可以做一些多维空间的模型,例如莫比乌斯带模型等,让学生能够经常触摸。在图书馆上楼梯的拐弯的空间造一个悖论的梯子,可以引起学生的好奇。

这些思考和规划,只是停留在思考中,我在多种场合也包括做讲座的机会进行了表述。但是并没有去付诸实施。

三、学生创新案例研究

为了培养学生优良的素质与创造才能,我比较早地注重素质教育,在物理教学上启发学生思维,激励学生研究,与学生分享成功的欢乐。从20世纪80年代开始就推出了用学生的名字命名的研究性学习成果,如教动量守恒时有了“董明猜想”“张颖定理” “卢玲推广”等,在教稳恒电流这一章的测量电源的电动势实验时有“徐波测量法”,在学生实验“电容器通过高阻放电测电容”中有“董一鸿放电定律”等。这个做法和成果获得了广大教师们的赞同和同行专家的肯定,成果在浙江省中学物理教学研究会第二届年会上获得一等奖,后来在全国也获得了一定的影响,为宁波效实中学的素质教育的传统做了一个生动的注解。

在随后的物理教学中,我们效实中学的物理组一直把发扬学生的主动创新精神放在特别突出的位置。其间的确涌现出具有相当高水平的学生成果。我在进行物理竞赛辅导活动中,发现了好几项学生成果并给予鼓励和总结。在进行天体运动竞赛题的辅导中我提出了解决天体问题的三条原则:认识天体运行的圆锥曲线;掌握三个守恒定律;运用包括极限逼近方法在内的科学方法。在这个基础上学生不仅搞懂了天体问题,而且在讨论课上,我发动大家出题互相考,我也参与解答并发表意见。我深深地体会到学生的思维可能达到的深度。我逐渐地产生了一个观念:好学生就在身边,问题是我们有没有发现,真是百步之内必有芳草。我在竞赛辅导活动中,也给他们做过一个讲座,讲象棋残局“曹操逼宫”的数学物理模型,讲到这个棋局可以等效于取石子的游戏,可以用矩阵表示每个步骤,并且选优。学生黄志琦听了以后还编了一个更为高难度的取石子的问题,用构造矩阵的方法解答得非常巧妙。

在学生们创新热情和成果的鼓舞下,1999年我们学校成立了学生科学院,我还踌躇满志地编起了学生的论文集,起名《科学园地》,内容有:黄志琦的《“最快”的滑梯》《取石子游戏的策略》,沈晓冬的《谈恒星》《种群模型》,贺顾一的《非近轴光源薄透镜成像浅探》,冯舒和高巍的《宇宙城的构想》等。

应当说,这里的每一篇文章都是一个案例,都有一个故事。这些都是我们效实中学进行素质教育的生动的情景,这样的活动应当继续搞下去,这样的论文集应当继续编下去。可是由于我自己没能坚持,所以学生科学院就没有再搞活动,没有再编学生论文的第二集。

四、科学文化史展图研究

我在进行物理教学的过程中,体会到要培养学生的科学和人文素养,就要在教学中注意古今贯通、中西贯通、文理贯通。为了服务于教学,我就想做一个可让学生随身携带的科学文化史展图。有了这张展图,我们就可以把科学放在一个广阔的社会文化背景中来理解,这样有利于学生掌握物理知识与技能,了解物理学研究的过程与科学方法,并培养攀登科学高峰、献身科学的精神。

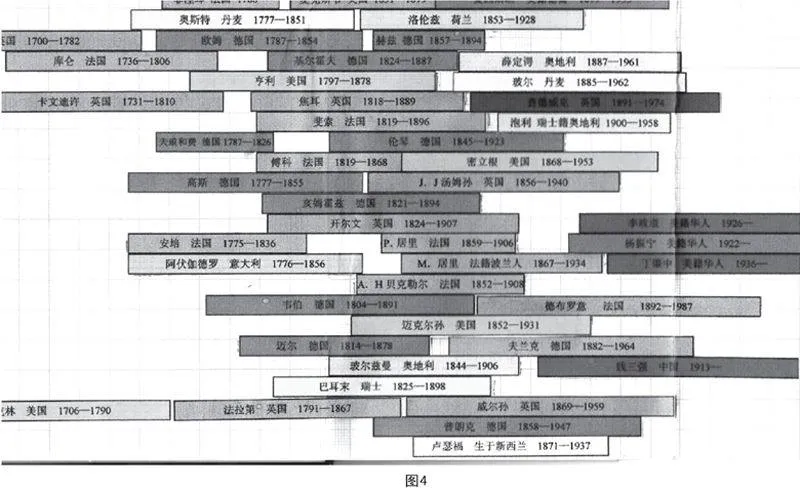

我曾经跟几位同行论证过课题规划,但是感到困难不少,一直没有立项。后来我想先干起来再说,我打算把历史上古今中外的科学家、发明家、哲学家以及文化名人等每人做一个长条,每毫米代表一年,像牛顿享年80多岁,他的那条就长83毫米。这张蓝图从古希腊到20世纪末,2 500年长2.5米。科学家按照国籍的区别用不同的颜色表示,比如中国的用红色,欧洲的用蓝灰色,美国的用土黄色等(如图4)。我还打算在每个科学家的长条上的适当位置画一条或几条线,也就是他科学发现的年代的位置。在整个蓝图的上方用公元纪年,下方用我国的朝代纪年以便对照。

还是碰到了难题。由于科学的发展在历史上是不平衡的,在19和20世纪科学发现特别多,而中世纪的这一千年没有什么科学进展,所以这张图中间部分是空空荡荡的,再说2.5米长的图拿起来也不方便。如果把中世纪这段去掉,又觉得没有展现历史原貌,所以停顿了一段时间。后来我在2000年到宁波慈湖中学支教,结识了陈升科老师。陈老师不仅学术水平高,而且善于动脑、乐于助人。我向他陈述了这个困难,他给我出了个很好的点子,让我把这个展图做成折页的,就像电视剧中的大臣向皇帝呈的奏折那个样子,这样既保留了2.5米长的全部内容,又便于携带。经过陈老师的点拨,我又继续干了起来。

我打算把历史上的包括文化的、政治的、军事的等等著名的事件,跟科学有关的技术发明,哲学的和宗教的影响都在展图中得到体现。我想到了像世界地图在海洋部分利用空白的方式那样,可以在展图疏的部分做注释。就这样我一边思考、一边筹划,一边设计、一边制作,不断补充。前后做了五六年,终于有一天我停了下来。因为我们发现人家已经在计算机上做出来了,虽然文化史方面还不够丰富,但是有我们不具备的优点:有些内容不必进入图中,可以随着使用者的要求临时点击出来。当然纸质的携带方便,不需要用电,避免开机的麻烦,而且视场比较大。但是随着iPad出现以后,我感觉到我们构思的这个形式彻底没戏了,我又选择了放弃。

这是四项未完成的工作。第一项做标准化考试的量表的事情之所以中断,应该说是我的水平所限。我看到图2曲线跟我原先用的正态分布曲线的确是有关系,它是图1曲线的面积累加曲线,我认识到这个模型是一个好东西,但这项工作要采集大量的数据,大样本的学生的能力指标θ对应于大量试题的参数区分度a、难度b、猜测度c,都要采用迭代法反复解偏微分方程组。虽然解方程的工作有现成的程序,我仍感到这个是我的能力所不能及的。我认为现在的年轻教师的计算机水平以及学术水平都远远高出我等,如果兴趣对上,工作结合上,将来可能会有突破。

第二项科学景观的大多数构想之所以没有付诸实施,主要因为涉及经费。我认为,我们做研究的人就只管做研究,不参与具体实施,所以我就一直在调研、考察、思考、宣传、讲学等,没有向掌控经济的部门和人员进行游说。我认为,我现在思考的这些科学景观项目还没有付诸实施,那是因为建设这些景观的时机还不成熟,或者这些景观的思考尚不完善。我们的年轻教师将来在景观设计上会更完善。我相信,随着教育事业的发展,科学景观会在校园里多起来。

第三项学生创新案例的研究本来应该是很好的事情,虽然说这件事情牵涉的精力太大、时间太多,应当说当时是有条件搞好的,是我没有抓紧抓得法,所以只搞了创刊号,而没有第二期。自己反思问题出在哪里呢?工作量是大的,我应当发动学生一起负责,一起审稿、一起校对,那就好了。我想我们将来年轻教师来搞,一定能安排得很好,因为他们跟学生的距离近,容易打成一片,容易同心协力。

第四项科学文化史展图研制,那是注定要失败的,这里充分反映出我的知识结构的缺陷。在当今电脑技术渗透一切的时代,我还在搞那个纸质的教学工具,的确落后了。我相信年轻教师计算机水平高,要是研制这个展图的话,可以搞得很好,如果需要我参谋的话,我将不遗余力给予协助。

(责任编辑:林