江永女书音节文字性质的质疑和回应

2012-12-27彭泽润李日晴

彭泽润,李日晴

江永女书音节文字性质的质疑和回应

彭泽润,李日晴

湖南江永女书是一种书写当地汉语方言土话的音节文字,女性专用。它的特点是非常不规范,出现字和音节的不对称现象,以致人们怀疑它是音节文字。

江永女书;江永土话;汉语方言;音节文字;汉语文字

一、女书音节文字的现象和本质

女书是湖南江永一带民间流行几百年的一种书写汉语方言的音节文字,类似日本文字中的假名,但是女性专用文字,男人用传统汉字。很多人认为女书是音节文字。女书对于意思不同的语素,只要音节语音相同就用相同的字来写。因此,女书的字数大大少于语素文字汉字的字数,符合语言的经济学原则对人类文字演变的要求。

有人看到了女书字和音节的直接对应关系。例如,面对相同的语素由于有语音比较古老的白读和语音比较新的文读两种读音,女书不像汉字一样因为是意思相同的语素就继续维持写成相同的字的局面,而是用不同的字来书写,就确信“女书应该属于表音的单音节文字”[1](11)。虽然这里的“单音节”中的“单”是多余的,但是这是证明女书是音节文字的重要证据。

女书虽然存在不少遗憾,但是不影响我们动摇它是音节文字的信心。跟汉字的多音字对应的语言单位,女书一般是不允许写成一个字的。例如来自汉字“长(~短)”的声音的女书字只能表示这个意义的声音,而“长(~大)”只好用其他来源的字书写。方言中语音不同的语素也要用不同字来写,来自“日”的字只能记录意思是“日子或者日期”的“日(ai33或者na33)”,另外用来自“业”的字记录意思是“太阳”的“日 nəi33”。[2](11)

还有一个值得我们注意的现象是,尽管汉字的形声字的形旁本来占有的比例小,但是汉字的形声字在改造成女书字的过程中,形旁还被进一步缩小比例,放置在一个角落里,声旁被进一步放大比例,成为女书字的主体部件。例如“伴”,左边的“亻”变成一个最后书写在左下角的类似“λ”的很小的“人”。“法”先把“土”倒写成“干”,再放大“土”下面的部件成为一个大“△”,最后在下面用排成横行的3个小圆点代表“氵”,“空”被删除了上面形旁中的点。这说明了什么问题?女书是音节文字,重视的是对声音的表达,淡化了形旁提醒字记录的语素的意义特征的功能。

女书字的数量比汉字少也说明了女书的音节文字本质。汉字是语素文字,需要跟语素数量大致对等的字,所以需要成千上万的字。然而女书是音节文字,只需要跟音节数量大致对等的几百个字。区别几百个字,当然不需要汉字那样复杂的形体结构。所以女书字最多20笔,而且只有1个字,从“转”的繁体变形产生的由“工+里”上下结构再左右重复结构的字。19笔的没有,18-17笔的一共12个字。其余都是 16 笔以下。[2](27)

二、字和音节不对称的个案分析

字和音节缺乏一对一的关系,这是造成对女书是音节文字质疑的主要问题。杨仁里[3](70-81)说:认为女书是音节文字的人无法解释这种现象。

女书体系是不完备的,字形缺少规范,缺少记录全部语音的字,有些字笔画繁难。突出表现在字和音节的不对称。一方面,出现1个字记录很多音节的现象;另一方面出现1个音节[ku44]用过 50 个字记录的极端例子[4](54)。我们先把这些例子进行分类排列:;(哥、孤、歌、戈、辜)(哥、孤),(歌)

这样的状态还可以叫做表音文字吗?其实没有我们想象的那么可怕。看上去这么多的50个字其实只对应了9个语素:哥、孤、歌、戈、辜,姑、估、菇、锅。其中只有3个常用语素:“哥”、“孤”和“姑”。只有两个字位:“高”和“姑”的变形,分别记录语素“哥、孤、歌、戈、辜”和“姑、估、菇、锅”。只有一个语素“孤”偶尔发生字位跨越的混乱现象。使用频率高的语素“哥孤”和“姑”,异体字也最多。

字位“高”虽然可以用来记录[kau44](高)、[ku44](哥、歌、戈、孤、辜)和[khu44](枯)3 个音节[2](336),但是在记录[ku44]音节的时候产生了表意文字区分记录同音语素的现象,写同样的声音。从这50个字的形状来看,大同小异,可以认为它们是一个字在流传过程中出现的变异。

为什么在3个高频语素中没有分成3个字位?因为在这些人造的书面同音词中,由于“哥”和“姑”都是名词性语素,语境识别条件差,需要区分同音语素的迫切性强。“孤”是形容词性语素,容易跟另外两个语素区别出来,所以它选择了变体字更加多,使用频率更加高的“哥”字位。

为什么一个字位发生那么多变体,出现那么多异体字?为什么使用频率越高,字位变体越多?这是因为女书是靠手写的方式自发传承的,没有经过教育的规范,也没有统一的印刷字形。这些字的使用频率也很不同,大量的异体字只是个别人在偶然的一次出现的写法。这些异体字不是一般的异体字,很多其实就是我们在讨论汉语共同语的时候说的“错别字”。使用频率越高的语素,例如“哥孤”和“姑”,出错误的机会越多,因此异体字或者字位变体或者错别字的现象就越多。

由于这样的现状,当女书被现代学者发现和宣传以后,有人开始进行女书规范工作,从大量女书异体字中挑选使用频率最高的字做代表,从而精简字数,规范字形。对于还没有单独的字写的音节创造新的音节字。创造的新字往往是汉字的轻度变形。现代女书传人或者其他爱好者,如果按照这样规范的字来写女书作品,准确性就提高了。但是有人担心这种规范破坏了女书的原始面貌,是伪造的女书。

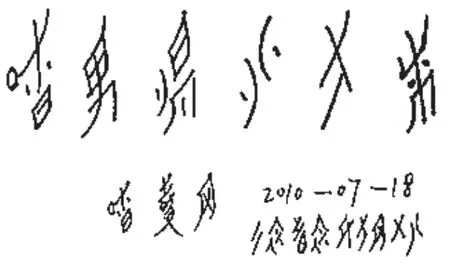

下面我们来分析一个典型的事例。2010年7月18日,我们拜访女书传人胡美月,要她把我们学校的名称用女书写出来(见图片)。她在写的过程中对“范”这个很少书写的语素有些不知道怎么写。结果写成了记录[xoi35](反)的别字。这个字是汉字“非”的简化结果(陈其光2006:37),其实跟它声调不同的[xoi33](范)有一个字形复杂的女书字(字形是繁体汉字“會”的变形结果,一共有15笔,比汉字原形还多2笔,因为女书没有汉字那样的转折笔画),跟“范”的字形毫无关系。当然,胡美月这样用字正好说明了女书字不规范,记录语音不精确的原因:遇到难以记忆的字,就用自己熟悉的记录的语音接近的字去代替。从陈其光[2](448)收集的书写[xoi33](范)的一个异体字来看,正好是记录[xoi21](犯)的字的细小变化的结果。

三、字和音节不对称的原因

字和音节缺乏一对一的关系是造成对女书是音节文字质疑的主要问题。如果上面的个案分析还不能回答好这个问题,那么我们再从统计角度来分析和回答。

即使多数音节和字不对称的现象是可信的,那么到底有多大的问题呢?根据我们做的统计,这种不对称现象只能说明女书这种音节文字发展还不规范,不成熟,但是从主流来看,仍然不能否认它是音节文字的根本性质。

谢志民[5](20)认为用一个字记录一个音节“在女书字符中只是少数”,有大量的同音字现象和异体字现象。从统计结果看,谢志民的观点是不符合统计事实的。

因为用相同的字写不同的音节违背表音文字的原理,所以用一个字写很多音节的现象相对很少。然而,即使一个字记录不同音节的现象比较少,这种字和音节的不对称现象还是不符合表音文字的功能要求。这种字和音节不对称的根本原因,就是女书字不是经过专家进行系统设计的,也没有经过后期规范完善,而是在个人使用的过程中随机增加的。如果没有现成的字去写没有写过的音节或者使用频率低的音节,使用者就不会去临时创造别人不认识的字,因为担心别人无法阅读,于是就找一个语音相近的音节用的字临时记录,这样至少可以使读者提高猜测的准确性。

一个音节用很多字去写的现象为什么那么多?因为女书缺乏规范的印刷方式和教育手段。由于女书字创造的民间性和随意性,表示相同音节的字可能从不同汉字中选择字形,造成字的分歧,出现异体字,例如来自方言同音的“心”和“辛”,“中”和“江”。这样就出现一个音节对应几个字的异体字现象。异体字现象浪费字的资源,不利于减轻文字学习负担。

一方面有大量的字过剩,另一方面好象又缺少足够的字位去区分全部音节的记录。由于创造太多的音节字会加重掌握和使用负担,所以对于在不同程度上接近的音节就顺便采用熟悉的字去写,增加这个字的记录职能。例如“可”和“靠”用相同的字写。这样就造成一个字对应几个音节的多音字现象,增加了字的信息负担,不利于精确记录语音。

当然,如果我们用今天的汉语方言事实去检验几百年前形成的女书字跟音节的对应关系,可能会出现一些误差。因为语音发生了哪些历史变化,我们无法知道,有可能原来声音不同现在声音相同了,也可能反过来,原来声音相同,现在不同了。例如文白异读的语素现在女书还共用一个字,也许当时根本没有这样的语音差别,只有白读,没有文读,这样就不存在音节和字不对称的问题。

赵丽明认为这种不对称现象“说明女书用字很宽容,重视的是标音”[6](81),并且指出里面具有模糊理论价值。我们觉得语言确实具有语境自我修复功能,可以一定程度地容忍模糊表达,甚至错误表达。但是正如人的身体,小毛病无所谓,如果出现了癌症就面临生存危机了,文字记录语言如果太随便了,太“模糊”了,连基本的语音都无法进行视觉区分,肯定也不是理想的文字。因为语言,包括书面语,有很强的容纳错误和消解模糊的能力,所以不仅没有标点,没有词距的书面语可以容忍,而且即使有大量错别字和病句,我们也可以获得信息。但是,如果没有这些问题,书面语的表达不是更加精确和高效了吗?

当然,一种语言使用的时间越长,它的文字会出现跟原来的文字原理不符合的例外。比如英语的“night”这个单词中的“gh”没有记录语音了,不符合表音文字的设计原理。但是在最初形成这个单词的书写形式的时候,“gh”是记录了语音的。表意文字里的例外现象也是一个道理,比如汉语里的“碗”这个字,在造字的时候,由于当时的碗是石头做的,这个字里的石字旁跟记录的词的意义有理据关系。但是由于社会的发展,今天的碗已经不是石碗了,这个字的形体却没有因此改变。我们不能因此就认为汉字现在就不是表意文字了。女书中肯定有些字记录的语音对象也发生了变化,这也是导致字和音节的一对一关系遭到破坏的一个原因。

四、造字的理据若隐若现

造字的理据若隐若现,也使我们产生困惑。有些字做了音节特征部件化处理,就是在一个音节字的基础上添加简单的区别性形体,形成新的字用来记录只有声调不同或者送气特征的不同等语音相近的其他音节。

另外,有些来自形旁不同的汉字形声字的女书字,在使用中原来形旁部分的字形变得相同了。这会让人产生误解,以为是来自同一汉字。例如来自“清”的字,左边一般写三点[2](302)和“情”的字,左边一般写两点[2](290),但是右边都跟来自“声”的字[2](492)形体相同或者非常相近。这样就导致有人认为它们具有相同的来源。[1](12)

来自“清”和“情”简化的字,左边都可以变化成3个点、2个点、1个点,右边也可以变化出有细微区别的形体,这样形成不同的字来记录土话韵母相同的“清”组和“情”组同音语素的音节[2](487)。每个音节的字又有数量不等的变体,其中左边加三点的字几乎可以在这些音节记录中通用,甚至有些变体还跟“精”组和“净”组同音语素用的字发生混淆。这说明有意的字位区分和无意的字位变体混合在一起,给字形和字的功能分工的辨别带来困惑。

还有一种叫做“训读”的现象,似乎可以影响我们对女书是音节文字的信心。例如,用来自“小”的形体表示“细”,用来自穿”的形体表示“着”。陈其光认为这是不考虑读音差异用一个字记录同义语素,具有表意文字特点。[2](13)我们认为尽管陈其光[2](14)申明“出现的频率不高”,不影响女书是表音文字,还是觉得陈其光的解释有问题。因为在方言中只有“细”和“着”这样的词,根本没有“小”和“穿”这样的词,只是女书创造者因为懂得土话的词“细”和“着”对应着官话的词“小”和“穿”,于是就借用写官话词的形体来记录土话对应的词。就是说,来自“小”和“穿”的女书字根本就没有可能记录“小”和“穿”这样的词。当然现在的土话可能逐渐吸收官话的“小”和“穿”,跟“细”和“着”并用,但是这不是女书原来能够解决的问题。

[1]刘忠华.闺中奇迹——中国女书[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2005.

[2]陈其光.女汉字典[M].北京:中央民族大学出版社,2006.

[3]杨仁里.零陵文化研究[M].珠海:珠海出版社,2003.

[4]马文婷.江永女书的性质研究[D].长沙:湖南师范大学,2009.

[5]谢志民.江永“女书”之谜[M].郑州:河南人民出版社,1991.

[6]赵丽明.女书孤岛现象简析[A].中国社会语言学新视角[C].南京:南京大学出版社,2007.

The Questioning and Response about the Nature of Jiangyong Women Writing as Syllable Writing

Peng Zerun,Li Riqing

Hunan Jiangyong Women Writing is a syllabic writing to record of Tuhua as the local Chinese dialect,used only by women.Very non-standard,words and syllables asymmetry are its characters,which lead people suspect that it is a syllabic writing.

Jiangyong Women Writing;the Jiangyong dialects;Chinese dialects;syllabic writing;Chinese writing

彭泽润,湖南师范大学文学院教授,博士(湖南 长沙 410081)李日晴,湖南师范大学文学院硕士研究生(湖南 长沙 410081)

(责任编校:文 心)