“中等收入陷阱”及其对中国的警示意义

2012-12-26中国社会科学院北京102488

[中国社会科学院 北京 102488]

“中等收入陷阱”及其对中国的警示意义

□陈迎春[中国社会科学院 北京 102488]

在世界经济史上,许多国家在进入中等收入阶段后,通常会面临着“中等收入陷阱”的问题,即经济发展缓慢甚至倒退,社会动荡不安。墨西哥的“中等收入陷阱”问题在拉美国家中具有典型性。然而,东亚的一些国家却通过技术创新、促进社会公平、构建现代政府等,成功跨越了中等收入陷阱,进入富裕国家之列。当前,中国已迈入中等收入国家行列,应该以拉美特别是墨西哥为镜鉴,合理吸收东亚日本等国家的优秀经验,未雨绸缪,避免掉入“中等收入陷阱”。

中等收入陷阱;墨西哥;高收入国家;中国

一、“中等收入陷阱”的涵义及特征

近年来,关于中等收入陷阱的话题颇受关注,其背景是随着中国跨入中等收入国家的门槛,许多新兴经济体曾经或正在面临的发展问题,都或多或少地在中国国内存在,因此从决策层到普通民众都很关心:中国是否会像拉美国家那样跌入“中等收入陷阱”而停滞不前?

那么,什么是中等收入陷阱呢?2006年,世界银行首次提出了“中等收入陷阱”的概念,用于描述国家经济发展中的困境,其主要特征是:一个经济体在从中等收入向高收入迈进的过程中,由于既不能重复同时又难以摆脱以往由低收入进入中等收入的发展模式,因此很容易出现经济增长的停滞甚至倒退。简言之,中等收入陷阱是既有发展模式难以持续、无法实现战略转型的结果。2010年世界银行又进一步阐释为:“几十年来,拉美和中东的很多经济体深陷中等收入陷阱而不能自拔;面对不断上升的工资成本,这些国家作为商品生产者始终挣扎在大规模和低成本的生产性竞争之中,不能提升价值链和开拓以知识创新与服务为主的高成长市场。”[1]中国社会科学院学者蔡昉从经济学角度对发展陷阱的概念有着较为深入的思考。他认为,“发展陷阱”实际上是一种均衡状态,即在一个促进人均收入提高的因素发挥作用之后,其他制约因素都会将其作用抵消,把人均收入拉回到原有水平。而在收入分配恶化到伤害经济激励和社会稳定的程度,就会产生一系列阻力,阻碍经济增长,使人均收入水平不能继续提高[2]。关于“中等收入陷阱”,有一个比较形象的说法是:辛苦赶超几十年,一夜回到起飞前。

从战后世界经济发展进程看,一部分国家和地区成功跨越了“中等收入陷阱”。一类是英美等发达国家,它们通过利用科技革命浪潮中的主导地位、庞大的殖民地资源以及建设福利国家等,实现了从中等收入国家向高收入国家的成功跨越。另一类则是战后一些赶超型国家如日本和“亚洲四小龙”,它们通过技术与社会制度创新等方式,成功实现了发展模式转型,至今仍然居于高收入国家之列。

一般人认为,拉美国家是中等收入陷阱的代名词。然而,近年来拉美一些国家通过社会改革,正逐步走出“中等收入陷阱”。其中,智利可为典型。根据中国社会科学院拉丁美洲研究所发布的《拉丁美洲和加勒比发展报告(2010~2011)》,智利通过实施财政倾斜,不断缩短贫富差距,增强了对弱势群体的社会保障水平,因而报告预测智利即将走出“中等收入陷阱”,有望跻身于发达国家之列。

然而,大多数发展中国家却并非都像上述国家那么幸运,相反,它们都在中等收入阶段停滞不前,迟迟不能进入高收入国家行列,似乎陷入了永远也无法摆脱的“魔咒”。原因何在?对此,世界银行的解释是:“历史显示,许多经济体常常能够非常迅速地达到中等收入的发展阶段,但是只有很少的国家能够跨越这个阶段,因为实现这一跨越所必须的那些政策和制度变化在技术、政治和社会方面更复杂、更加具有挑战性。”[3]拉美、东南亚一些国家在上个世纪中后期就已经是中等收入国家,但随后它们陆续掉进了“陷阱”而停滞不前,至今仍未进入高收入国家行列,其中的原因和教训值得深思。

二、墨西哥:“中等收入陷阱”的典型样本

在面临中等收入陷阱问题的国家中,墨西哥具有典型性。根据世界银行2010年的数据,墨西哥人均国民收入为8930美元,属于上中等收入国家。实际上,20世纪中后期以来,墨西哥的发展历程大致可以分为两个阶段:1950~1980年代前期,墨西哥通过工业化比较成功地走出了低收入陷阱,进入中等收入国家行列。但从1986年至今,墨西哥一直处于“中等收入陷阱”中,经济停滞不前。

(一)“进口替代”工业化模式的后遗症

墨西哥在19世纪初独立后,一直致力于经济独立,但由于受到殖民经济结构的深刻影响,墨西哥国民经济发展高度依赖初级产品出口,仍未从根本上摆脱殖民地经济形态的束缚。20世纪30年代初的世界性经济危机重创墨西哥经济,迫使它逐渐放弃“出口导向”发展模式,转而奉行进口替代的工业化战略,即自己生产工业制成品。

这种模式使墨西哥摆脱了“低收入陷阱”,并在20世纪70年代中后期进入了中等收入国家之列。然而,它的后遗症越来越明显。

1.国际债务过重。为发展工业化,墨西哥就不得不借外债,但偿还能力不足,这样就导致了外债危机。而为了支付外债,需要通过进一步发展工业化来弥补。因此墨西哥的工业化就需要政府不断的财政投入,导致债务过重,不得不大举借外债,这就形成了一个恶性循环,直至演变为1982年的债务危机。

2.贫富差距和城乡差距过大,社会矛盾突出。由于贫富差距日益扩大,墨西哥普通民众无法享受到工业化和财富增长带来的成果,他们对墨西哥工业化和现代化的前景普遍感到悲观失望,被遗弃感、不公正感充斥着整个社会,由此而引起的暴力行为时有发生,各种社会矛盾进入了一个空前激化的阶段。

3.“城市病”。所谓城市病,指的是城市大肆扩张而使城市交通、资源、卫生环境等不堪重荷,运行功能失灵。墨西哥是一个农业国家,但自由主义导向的改革,使墨西哥农村经济循环系统遭到毁灭性打击,失业人口剧增。墨西哥政府鼓励农业人口涌向大城市就业,但没有辅之以有效的生产和生活体系,结果导致城市承载能力趋于极限,交通、治安、环境等社会问题日益突出。

(二)新自由主义经济改革与墨西哥“中等收入陷阱”

1982年爆发的债务危机迫使墨西哥改变经济增长模式。改革的主要做法是采用了新自由主义的主张,即将墨西哥经济向世界经济开放。1986年,墨西哥加入世贸组织。1988年,墨西哥完全融入了整个国际经济体系,开放了本国市场,积极参与国际竞争。墨西哥不仅进行了开放,而且还和加拿大、美国签署了北美自由贸易协定(NAFTA)。新自由主义改革使墨西哥经济变得越来越“国际化”和“全球化”了。

但是,新自由主义改革不仅没有使墨西哥走出困境,反而把它拖入了“中等收入陷阱”之中。主要表现如下。

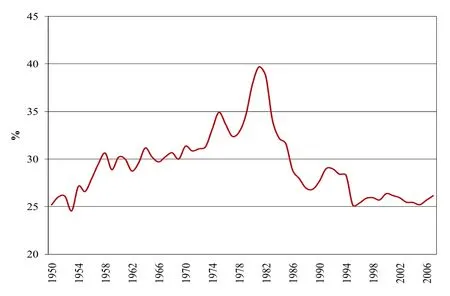

1.生产力大大倒退。墨西哥从20世纪80年代下半期开始转变经济增长模式,即向世界经济体系开放,但是生产率并没有随之提高。从1980年~2006年,墨西哥人均GDP与美国人均GDP的比值却在持续下降,所以经济没有增长(见图1),生产力严重下滑。

图1 墨西哥人均GDP占美国人均GDP的比例(1950~2006)

2.过度开放导致国家经济安全失衡。在新自由主义旗号下,墨西哥积极参与经济全球化。它降低关税,逐步取消贸易壁垒,使外国资本特别是来自美国的投机资本大举进军本国市场,这直接导致本国中小企业纷纷破产,失业率居高不下。这印验了罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的结论:“(国与国)相互依存的脆弱性程度取决于各行为体获得可替代选择的相对能力及其代价。”[4]

3.过度私有化。1990年墨西哥一些国有企业开始了私有化改革,很多企业由外国资本买走,这并没有增加墨西哥的资本存量。唯一的变化就是资本所有权的持有者从一个人转到另一个人,而且在转移的过程中国有资产大量流失。此外,大规模私有化,也使得政府直接掌控的资源减少,无法拥有足够的财力解决教育培训、就业、交通以及社会保障等民生问题。

4.创新能力丧失。创新是国家持续发展的源泉。然而,墨西哥没有通过技术创新实现经济增长,仅仅通过廉价出售本国自然资源和开放国内市场来解决发展困境,结果是“饮鸩止渴”,经济越来越缺乏活力,从而使得国家的整体创新能力丧失。

三、日本和“四小龙”:跨越“中等收入陷阱”的成功范例

与墨西哥等拉美国家形成鲜明对比的是,东亚国家日本和“四小龙”抓住机遇,成功跨越了“陷阱”,成为高收入国家。这告诉我们,“中等收入陷阱”并非是所有国家经济发展的一个必经阶段,后发国家只要及时制定有效的转型战略,完全可以远离所谓的“收入陷阱”。概括来讲,东亚日本和“四小龙”的成功经验主要是以下几点。

(一)创新立国

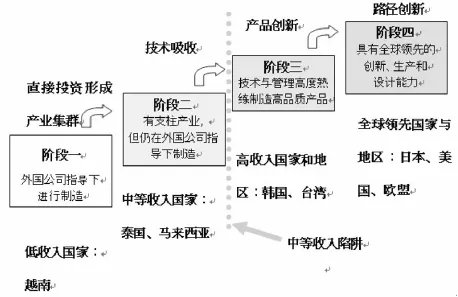

一般来说,创新是后发国家经济转型的必经阶段(见图2)。根据中国社会科学院拉美所郑秉文教授的研究,从上世纪50年代初到80年代进入高收入行列,日本完成了由“贸易立国”到“技术立国”的转型,为其成功跨过“中等收入陷阱”奠定了基础。根据世界银行的数据,2010年日本的人均收入为34610美元。韩国则从上世纪70年代开始,逐渐改造出口导向型经济,由劳动密集型产业向资本密集型产业升级,以激发其内在的创新能力,最终完成了从轻工业向技术密集型的重工业的转型,在上个世纪90年代进入到高收入行列。

图2 后发国家经济模式转型的几个阶段

(二)公平合理分配社会财富

日本和韩国都重视通过调节社会财富的合理分配来化解转型中的矛盾,因此基尼系数远低于国际警戒线水平。日本大力实施著名的“国民收入倍增计划”,合理分配社会财富,而韩国则于1971年启动“新农村运动”,资源向农村地区倾斜,显著缩小了城乡差距,建立并完善了强大的社会保障体系。这些政策措施保持了韩日两国的社会稳定和平稳过渡,而无须动用巨大的公共成本来“维稳”。

(三)重视培育优秀的人力资本

丰富而又高质量的人力资源永远是经济发展的第一要素。日本和“四小龙”都把发展基础教育、培育高端人才作为推动发展模式转型的源泉。日本在二战前就是人力资源强国,拥有大量的优秀科技人员和管理人才,而韩国和新加坡都不惜斥巨资发展教育体系、在国际上广揽尖端人才等,积累了十分丰厚的人力资本,从而为顺利跨越中等收入陷阱、成功进入高收入国家行列奠定了厚实的人力资源基础。

(四)建设廉洁、务实、高效的公共服务机构

尽管自由主义主张国家只扮演“守夜人”的角色就足矣,但是经验证明,那些成功摆脱中等收入陷阱魔咒的国家都不回避政府的积极作用。

哈佛大学教授迈克尔·波特曾经这样评价新加坡政府:“在讨论政府的有效性时,新加坡提供了一个考察这些问题的绝妙案例。就政府而言,新加坡似乎经常打破常规。她拥有效率极高的政府制度。在新加坡,决策的作出通常是基于权衡利弊,而不是基于腐败、意识形态或自我膨胀。政府部门具有强烈的自我批判意识。”[5]因此,一个廉洁、高效、务实的公共机构对促进经济发展和转型至关重要。

四、中国:跨越“中等收入陷阱”的战略基点

按照世界银行的数据,2010年中国人均国民收入达到4270美元,这标志着中国正式进入“上中等收入国家”行列。这确实是中国发展历程上的一个新界碑。

然而,很多证据表明,诱发“中等收入陷阱”的一些致命因子在中国已经具备,甚至相当严重。未来十几年,特别是“十二五”期间将是中国成功转型、迈向高收入国家的战略机遇期,但同时也是陷阱密布的战略危险期。不能贸然排除中国掉入陷阱的可能性。倘如此,中国可能要面临比墨西哥“中等收入陷阱”还要严重的问题。对此学界要加以细致的研究。

综合墨西哥、日本等国正反两面的经验和教训,中国应多管齐下,关键是要练好“内功”,避免“中等收入陷阱”成为可怕的现实。

(一)以发展模式的转变为契机构造经济发展的新引擎

“中等收入陷阱”概念给中国最大的警示意义在于,在经过数十年的高速经济增长后,中国高度依赖投入与出口的增长模式终于走到了尽头。中国目前的问题是:尽管中国过度投资在某种程度上促进了GDP的初期扩张,但是利率过低,货币被低估以及其他直接和间接的补贴,都使经济发展的真实成本包括环境代价反倒被低估了。

对中国来说,推动经济模式的历史性转型,要从以下四个点切入:1)加快科技创新特别是重大科技创新,把繁荣活跃的全球化内化为中国发展与转型的大舞台,尽快占据国际价值分配链高端;2)消除GDP中心主义的迷思,真正实现国家的全面进步,经济学家斯蒂格利茨也指出,GDP增长不等于财富的增长,更不等于社会的进步,“GDP是充满贫穷的富裕”;3)破除体制内垄断,从体制上斩断资源浪费、环境污染的源头,尤其是要警惕在改革中出现一些利益集团干扰中国既定的发展方向。美国著名学者曼瑟·奥尔森在《国家的兴衰》中指出,利益集团发展愈长久,国家层面的发展与进步也就愈缺乏动力。因此,应该加大对中小企的扶持力度,引导民营资本扩大生存空间;4)提升中低收入阶层的购买力,倡导健康积极的消费文化,打造一大批本土消费品牌,培育真正有活力的民族市场,历史已多次证明,没有真正的民族国家市场,就谈不上民族崛起和复兴。

(二)不断创新社会管理方式

拉美国家深陷“中等收入陷阱”给中国的又一教训是,中国政府应不断创新社会管理方式,建设服务型政府,坚决治理各种形式的腐败,加快提升公共服务机构的公信力,打造公正、透明、高效的社会管理体系。2011年2月19日,胡锦涛在省部级主要领导干部社会管理及创新专题研讨班开班式上讲话时指出,要把群众满意不满意作为加强和创新社会管理的出发点和落脚点。因此,转变政府职能、打造服务型政府是创新社会管理制度的核心所在,也是提升政府(特别是基层政府)公信力的切入点。

(三)建设以公平为导向的民生社会

亚当·斯密(Adam Smith, 1776)曾指出:“如果一个社会中的绝大多数人都生活在穷困潦倒之中,那么就谈不到社会的繁荣和幸福。”

当前,GDP增速远远超过普通人的实际工资增速,中国的贫富差距早已突破了国际公认的警戒线。“不平则鸣”,不公正感的蔓延,会突破社会的稳定底线。而且,贫富差距过大还会导致投资消费失衡,大部分社会民众缺钱或者不敢消费,中等阶层缺乏资产保值和增值渠道,内需动力严重不足。有学者认为,中国经济最大的风险来自收入分配方面,拉美国家正是因为收入分配而跌入“中等收入陷阱”,而日韩却在经济快速发展时期保持了收入分配的相对公平,从而成功逃脱了“中等收入陷阱”。[6]因此,把经济发展的“蛋糕”较多地分给民生,把改善民生、优化收入分配结构作为深化改革的风向标,“藏天下于天下”,防止因收入不公带来的“增长性贫困”。

(四)在开放中确保国家金融安全

金融乃国之重器,金融安全攸关中国命脉。很多学者认为,当前针对中国的两场战争已经打响,一场是海权,另一场是金融。前者发生在看得见的领域,后者却是一场无形的、没有硝烟的战争,而问题的严峻性恰好就在这里。在这个由欧美大国主导的国际金融体系里,中国是后来者、学习者,制定国际金融规则的话语权较弱,金融安全的意识也亟须加强。因此,中国在逐步开放金融业的同时,特别要注意防止国际金融资本的投机行为,慎防所谓的国际精英干扰重大决策,同时也要避免防范金融问题蔓延到实体经济。

2010年,世界银行行长佐利克曾在北京表示,目前中国面临着“中等收入陷阱”问题,但他同时认为,“中国已开始研究产生新的增长源的各种方式,尤其是通过城市化、人力资本形成、创新政策等,避免落入这个陷阱。中国从中低收入经济转向高收入社会的经验,可供其他中等收入经济体借鉴。”[7]的确,在过去的几十年中,中国已经积累了应对各种危机特别是全球金融危机的丰富经验,如今又坚定不移地践行着科学发展观、和谐社会等具有中国气派与时代高度的执政理念[8],有力地校准了和谐发展的历史方位。我们有理由相信,在可以预期的将来,中国一定能够避免重蹈拉美、东南亚等国“中等收入陷阱”的覆辙,走出一条和谐、创新和包容的道路,顺利进入高收入国家之列,实现国强民富的战略目标。

[1]郑秉文.“中等收入陷阱”与中国发展道路——基于国际经验教训的视角[J].中国人口科学, 2011, (1): 2-15.

[2]蔡昉.中国经济如何跨越低中等收入陷阱[J].中国社会科学院研究生院学报, 2008, (1): 13-18.

[3]高世楫, 卓贤.“中等收入陷阱”问题的提出与当前讨论的主要观点[EB/OL].[2012-01-06].http://www.sinoss.net/2011/1110/37551.html.

[4]罗伯特·基欧汉, 约瑟夫·奈.权力与相互依赖:转变中的世界政治[M].北京: 中国人民公安大学出版社, 1992:14.

[5]杨建伟.再思新加坡的成功之道[EB/OL].[2012-01-06].http://www.rooguu.com/news/society-7287.html.

[6]楼继伟.中国经济的未来15年:风险、动力和政策挑战[J].比较, 2010, (6): 20-25.

[7]江时学.真的有“中等收入陷阱”吗[J].世界知识,2011, (7): 54-55.

[8]陈迎春.科学发展观与金融危机背景下的中国国际战略[J].徐州工程学院学报, 2009, (3): 6-9.

Middle Income Trap and Its Warning on China

CHEN Ying-chun

(China Academy of Social Science Beijing 102488 China)

In the economic history of the world, many countries were often fronted with the Middle Income Trap problem when they were in the middle income level, namely slow economic development and even recession or turbulent society.Mexico is a case in point in Latin America Countries (LACs).However, some East Asian countries went beyond the middle income trap and became high income countries through technological innovation,promotion of social justice and construction of modern government.At present, entering into the ranks of middle income countries, China should learn especially lessons from Mexico and other LACs, reasonably absorb East Asian countries’ experience such as Japan, and finally avoid the middle income trap.

the middle income trap; Mexico; high income countries; China

F124

A

1008-8105(2012)04-0097-05

2012−01−06

陈迎春(1979−)男,中国社会科学院博士后研究人员.

编辑 张 莉