高校协同创新平台的构建研究

2012-12-26电子科技大学成都610054

[电子科技大学 成都 610054]

高校协同创新平台的构建研究

□邵云飞杨晓波邓龙江杜欣[电子科技大学 成都 610054]

随着我国《高等学校创新能力提升计划》(简称“2011计划”)的推行,全国各高校已经陆续开始协同创新的实施或培育工作。结合该计划的现实背景和相关理论基础,分析高校协同创新平台的内涵、功能及构建的原则,探讨创新平台的运行及机制保障、基本组织结构及制度体系建设等内容,可以为我国高校协同创新工作的开展提供一定的参考。

协同创新;平台建设;创新体;2011计划

引言

2011年4月24日,胡锦涛总书记在“清华大学百年校庆上的重要讲话”中强调,我国高校特别是研究型大学要同科研机构、企业开展深度合作,积极推动协同创新[1]。2012年3月23日,在全面提高高等教育质量工作会上,教育部、财政部联合颁发《关于实施“高等学校创新能力提升计划”的意见》(简称“2011计划”),明确指出要充分发挥高等学校多学科、多功能的优势,积极联合国内外创新力量,有效整合创新资源,构建协同创新的新模式与新机制,形成有利于协同创新的文化氛围。

世界上许多强国已经用他们的经验和实践证明,高校是推进协同创新的重要力量。19世纪德国经济的迅速崛起,以柏林大学为代表的一大批创新导向、“研学”协同的研究型大学发挥了举足轻重的作用。20世纪50年代以来,美国大学就开始参与政府主导的技术创新活动。从研制原子弹的“曼哈顿”工程和研制第一台电子计算机,再到后来的阿波罗登月计划,许多美国大学都参与其中。20世纪90年代,美国政府又推出了先进技术计划,按照集团化的方式对申请项目的大学、科研机构和企业进行管理和支持,确保产学研合作组织内的各个主体之间相互了解和配合,以便于缩短技术应用从实验室到市场的时间周期。日本也是从20世纪60年代就开始鼓励政府、企业和学术界的广泛交流和合作。到2006年,日本国内产学研研发经费突破1513亿美元,居世界第二位。

然而长期以来,我国高校较为普遍地存在着重理论轻应用、重知识轻技能的现象,市场意识和服务意识还不够强,高校更多的是为追求学术价值,与市场需求有脱节现象,科研成果转换成商品或者工业化的生产能力有待提升。追究其深层次的原因之一就是缺乏规范而有效的协同创新平台来整合各方优势资源,满足知识供需匹配的要求。

在科学借鉴世界先进经验的基础上,我国提出“政、产、学、研、用”协同创新,以协同创新为载体,构建四类协同创新模式。以创新发展方式转变为主线,深化高校机制、体制改革,这种流动、开放、协同的模式将提升我国高等学校的创新能力,将会有力推动我国高校以国家需求为导向,密切关注我国经济社会发展的重大前沿问题,不断增强广大师生的问题意识、协同意识、创新意识,积极开展协同创新,培养一流创新人才,产生一流创新成果,建设世界一流大学,为加快转变经济发展方式、建设创新型国家做出积极贡献[2]。

在此背景下,目前电子科技大学正在积极有序地推进协同创新中心的建设工作,分别面向学科前沿、区域以及行业。2007年8月东莞市人民政府、广东省科技厅、电子科技大学共同投资建立了学校和地方政府协同创新平台。在平台的培育和运行基础上,2012年5月21日,电子科技大学召开“2011计划”实施推进会,就面向科学技术前沿和社会发展的重大问题和面向区域发展的重大需求的协同创新中心培育和组建情况进行研讨,分别就太赫兹技术协同创新中心,电子信息产业制造协同创新中心、某某核心电子材料与器件2011协同创新中心的培育组建进展进行分析讨论。太赫兹技术协同创新中心旨在面向科技前沿、凝聚优秀人才,通过实现与国内外高水平大学、科研机构开展实质性合作,建立符合国际惯例的知识创新模式,逐步成为引领和主导国际科学研究与合作的学术中心;电子信息产业制造协同创新中心将在我校东莞电子科技大学电子信息工程研究院创新实践的基础上,通过进一步培育和示范,构建多元化成果转化与辐射模式,带动区域产业结构调整和新兴产业发展。与此同时,国内其他高校也都积极行动起来,2012年5月22日,浙江大学举行“协同创新高端论坛”,正式成立了由国有企业、浙江大学、民营企业和金融、创业投资企业共同出资的“浙江大学创新技术研究院有限公司”,开创了校企政协同创新的商业化模式。2012年5月29日,南开大学与天津大学打破“围墙”,宣布组建“天津化学化工协同创新中心”,成为“2011计划”部署后,由高校自己联合建立的首批实质性运行的协同创新中心之一。

本文以“2011计划”为指南,以高校创新能力提升为出发点,立足学科发展、区域发展、产业发展,探讨高校协同创新平台的构建问题。通过相关理论文献的回顾,结合现实背景,探讨创新平台的内涵和功能、构建的原则、运行机理、组织机构及制度体系。通过确定协同创新的“创新体”、构建创新平台不断推进协同创新工作的培育和应用。

一、相关理论回顾

最早提出协同的概念可以追溯到1971年德国学者Haken的《系统论》。他认为协同是复杂系统本身所固有的自组织能力,是形成系统有序结构的内部作用力,并统一解决了系统从无序转变为有序的过程[3]。协同效应指在复杂的大系统内,各子系统的协同行为产生出的超越各要素自身的单独作用,从而形成整个系统的统一作用与联合作用,产生外部正效应。所谓协同创新是指多方主体通过知识、资源、行动、绩效等方面的整合,以及在互惠知识分享,资源优化配置,行动的最优同步,系统的匹配度方面的互动,实现创新要素的系统优化和合作创新的过程[4]。协同创新是一个“沟通-协调-合作-协同”的过程。

协同创新系统是以知识增值为核心,以知识生产机构(高校、科研机构)、企业、政府、中介机构和用户等为主体,为实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。其关键是形成以大学、企业、研究机构为核心要素,以政府、金融机构、中介组织、创新平台、非营利性组织等为辅助要素的多元主体协同互动的网络创新模式,通过知识创造主体和技术创新主体间的深入合作和资源整合,产生“1+1>2”的非线性效用[5]。网络合作关系打破了以往那种以自我积累为主,彼此依存度相当低的发展模式,通过构建以核心能力、资源共享、优势互补等内容为主的启动平台,最大限度地利用外部资源,实现高于平均水平的综合效益。在协同创新过程中,企业参与协同创新的主要动机是降低和减少研发时间、成本、风险、技术难题的解决、开发新产品、获取互补性创新资源、进入技术新领域[6]。而大学通过与企业的协同创新,可以获得企业的经济支持、推进研究成果的应用性,以及从实践出发,来发现和探索新的研究领域以此获得更多的学术成果[7]。因此,参与协同创新是实现多方主体共赢的有效途径。

彭纪生等认为,在国家创新体系中,应实现4个创新子系统集成,即各子系统的核心:知识创新系统——独立科研机构和教学科研型大学;技术创新系统——企业;知识传播系统——教育培训机构;知识应用系统——社会、企业,在技术创新中实现协同[8]。三重螺旋模型(Triple Helix Model)理论认为在知识经济背景下,“高校-产业-政府”三方(Academy-Industry-Government Relations)应相互协调,共同推动知识的生产、转化、应用、产业化以及升级,促进系统在三者相互作用的动态过程中不断提升。实现三方发挥各自独特优势的同时加强互补资源的整合和整体多重互动,是实现国家创新系统建设的重要条件[9]。高校作为技术研发和人才培养的重要机构,在整个协同创新系统中具有知识创新和知识传播两大主体功能。

Chen Jin等提出产学协同创新模式是以大学技术和知识的产出、企业有效的吸收,实现创新成果从大学向企业的溢出[10]。Yang Dongsheng等运用多Agent方法建立了校企协同创新系统的动态机制模型[11]。Hongzhuan Chen等建立灰色对称进化链模型来探讨产学研协同创新过程中的稳定平衡性[12]。D’Este和Patel在研究高校和企业合作创新形式时发现,对于高校和企业而言,联合研发、研发外包、技术许可、合资公司等正式的合作形式是合作创新的主要形式,但非正式形式的联系(如人员交流、成果互引、信息沟通、研讨会)也逐渐开始得到重视[13]。高校和科研机构在传统模式中的那种单纯的输送技术和研发成果的角色已经开始弱化,而是变为开始提供人才、技术咨询等其他方面的支持[14]。

高校作为协同创新体的主体,其主要目标是实现科技研究与人才培养的良性互动。以高校为核心的协同创新平台建设,不仅要完成对创新主体资源的有效调配和创新成果的有效转化,而且要争取各级政府的政策和资金支持,调动协作伙伴的积极性和创造性,以推动科技进步和培养优质人才为最终目标,着眼于我国自主创新能力和水平的提升。

二、高校协同创新平台的内涵、功能及其原则

(一)高校协同创新平台的内涵和功能

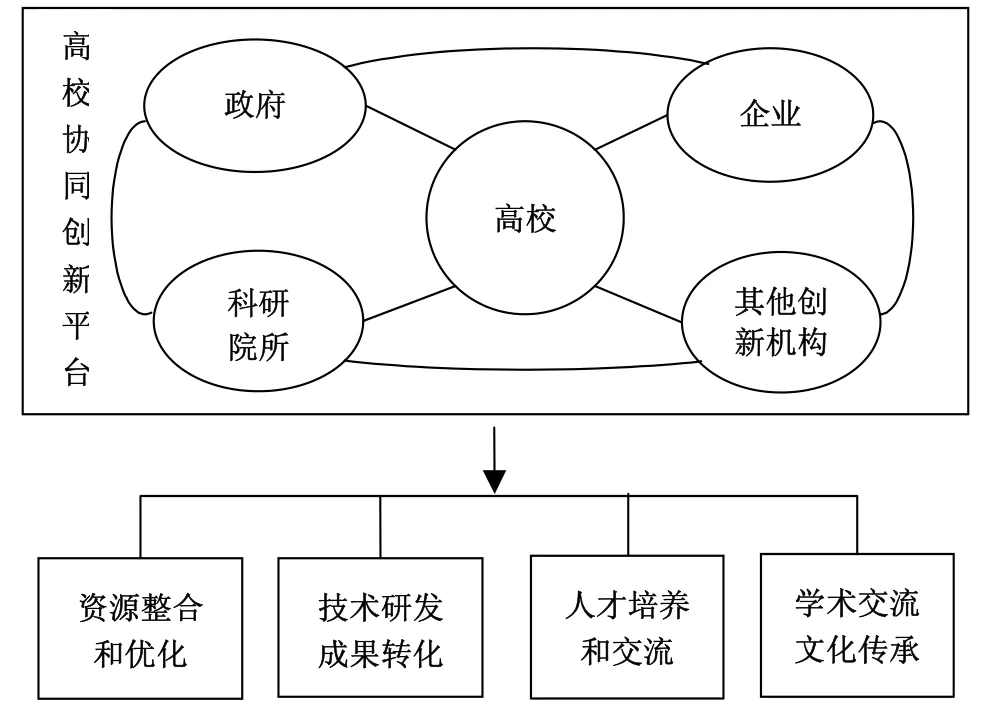

高校协同创新平台是指高校与科研院所、行业企业、地方政府以及国外科研机构等创新主体,以人才培养、学科建设、科研发展为目标,通过主体之间、主体与外部环境之间的人力、知识、技术、基础设施、资本、信息及政策等创新资源的互动,形成具有前沿性、专业性、开放性、稳定性的组织系统。高校协同创新平台建设的核心目的就是要突破高校与其他创新主体间的壁垒,充分释放人才、技术、资本、信息等创新要素的活力,推进高校与高校、科研院所、行业企业、地方政府以及国外科研机构的深度合作,探索适应于不同需求的协同创新模式,提供区域或全国性公共服务,营造有利于协同创新的环境和氛围。

高校协同创新平台和近年来得到重视和研究的网络组织的特征相吻合。网络组织是一个介于传统组织形式与市场运作模式之间的组织形态,但也不是二者之间一个简单的中间状态,它具有传统企业明确的目标,又引入了市场的灵活机制,同时它十分强调网络组织要素协作与创新的特征以及多赢的目标,并建立在新的社会、经济、技术平台上。它不仅是对有形资源的整合,同时也更加专注于网络组织核心能力的培养,依托并充分利用信息通信技术,挖掘网络组织成员的潜力,激发其创造力,推动网络组织创新进程及目标实现[15]。

平台主要需具备以下几个功能:

1.资源整合和优化。平台依托高校的优势特色学科,与国内外高水平的大学、科研机构以及相关技术企业等开展实质性合作,吸引和聚集国内外的优秀创新团队与优质资源,实现创新资源在不同创新主体之间的流动和共享,促进组织内和组织间的学习。

2.技术研发和成果转化。平台集合高校、企业、科研院所等创新主体对行业、产业共性关键技术和前瞻性技术进行协同研发;构建多元化成果转化与辐射模式,带动区域产业结构调整和新兴产业发展。

3.人才培养和交流。平台整合优化师资资源和教学条件,针对各类创新主体的不同需求开展人才培养和培训工作,为创新主体间的人才交流提供便利。

4.学术交流和文化传承。平台结合高校学科和人才优势,推动与科研院所、行业产业以及境外高等学校、研究机构等开展学术交流,构建多学科交叉研究平台,探索建立文化传承创新的新模式,提升国家文化软实力。

图1 高校协同创新平台功能架构图

(二)高校协同创新平台构建的原则

高校协同创新平台是建立在高校现有的资源基础上,广泛汇聚多方资源,以协同创新为手段,瞄准科学前沿和国家发展的重大需求,充分发挥高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源重要结合点在国家发展中的独特作用,切实服务于区域经济和社会发展。在构建高校协同创新平台时,需围绕下列原则:

1.需求导向,全面开放

平台应紧密围绕科技、经济和社会发展中的重大需求,通过协同创新,重点研究和解决国家急需的战略性问题、科技尖端领域的前瞻性问题以及涉及国计民生的重大公益性问题。同时,平台面对各类高校开放,不限定范围,不固化单位,广泛吸纳科研院所、行业企业、地方政府以及国际创新力量等,形成多元、开放、动态的组织运行模式。

2.创新引领,深度融合

以创新为目的,引领高校与各类创新主体开展深度合作,充分促进资源的有效利用,实现交叉学科的有机融合,探索创新要素的共享机制,推动科技、教育、经济、文化的互动发展,促进创新能力与人才培养质量的同步提升。

3.互利共赢,机制保障

实现高校机制体制改革是平台建设的又一大目的。高校协同创新平台的建设与发展涉及到多方主体,关系到市场化运营和公共服务的有效结合。因此,通过建立健全合理有效的合作机制和利益分配机制,是实现高校、企业、科研机构等各方创新主体的平等互惠的重要保障。

三、高校协同创新平台的运行及机制保障

平台运行的本质在于资源的整合和优化。平台需要进行研发,但研发不是目的,而是满足市场需求、提升平台服务能力的需要[16]。高校作为平台构建的重要主体,在学科建设和人才培养方面具有独特的优势,能为平台的运行提供技术、人才、设备等资源的储备,是平台创新资源的主要来源之一。高校协同创新平台能够有效地推动高校科研成果产业化,避免出现科研成果“滞销”的现象。因此,平台构建的首要问题是做好布局和架构,组建能力强、优势集中的协同创新体。

(一)高校协同创新平台的运行

高校协同创新平台以人才、学科、科研三位一体的创新能力提升为核心,充分利用高校学科优势,广泛联合、汇聚资源,深化高校与高校、科研院所、行业企业、地方政府以及国际创新机构的融合,探索建立适应于不同需求、形式多样的协同创新模式。该平台运行机理如图2所示。

图2 高校协同创新平台的运行

1.面向学科前沿的学术协同的运行,是面向科学技术前沿和社会发展的重大问题,依托高等学校的优势特色学科,与国内外高水平的大学、科研机构、相关企业等开展实质性合作,吸引和聚集国内外的优秀创新团队与优质资源共同参与,建立符合国际惯例的知识创新模式,营造良好的学术环境和学术氛围,持续产出重大原始创新成果,培育出拔尖创新人才,通过这样的运行使高校协同创新平台逐步成为引领和主导国际科学研究与合作的学术中心。

2.面向行业企业的技术协同的运行,是行业产业经济发展的核心共性问题,依托高校与行业结合紧密的优势学科,与大中型骨干企业、科研院所联合开展合作创新,建立多学科融合、多团队协同、多技术集成的重大研发与应用平台,形成政产学研用相融合发展的技术转移模式,为产业结构调整、行业技术进步提供持续的支撑和引领,通过这样的运行使其成为国家技术创新的重要阵地。

3.面向区域发展的区域协同的运行。鼓励各类高等学校通过多种形式自觉服务于区域经济建设和社会发展。支持地方政府围绕区域经济发展规划,引导高等学校与企业、科研院所等通过多种形式开展产学研用协同研发,推动高等学校服务方式转变,构建多元化成果转化与辐射模式,带动区域产业结构调整和新兴产业发展,为地方政府决策提供战略咨询服务,通过这样的运行使其在区域创新中发挥骨干作用。

4.面向文化传承的文化协同的运行。整合高等学校人文社会科学的学科和人才优势,以哲学社会科学为主体,通过高校与高校、科研院所、政府部门、行业产业以及国际学术机构的强强联合,使其成为提升国家文化软实力、增强中华文化国际影响力的主力阵营。

(二)高校协同创新平台运行机制保障

为了保证平台的运行,需要有如下机制进行保障:

1.科技资源承接和吸纳机制。运用协同创新平台,承接各类科技资源,营造研发创新环境,聚集优秀人才。同时依托各类行业、联盟,充分利用行业通用设备、产业资源,降低企业新技术和新产品研发成本,减少企业技术创新风险。

2.共同研发机制。采用多种形式合作研发,与企业合作,运用市场运作模式,形成“风险共担、利益共享”的可持续滚动研发机制。

3.成果转化机制。发挥区域产业经济优势,建立科技成果转化和孵化机制。充分利用已有产业经济基础,将协同创新平台已有技术和产品对本地企业实施有偿成果转移,与企业合作进行成果孵化。

四、高校协同创新平台构建的组织形态和制度体系

(一)高校协同创新平台的基本组织形态

平台的组织结构是指围绕平台的共同目标,由平台各主体形成的内部关系结构和共同规范的协调系统[17]。如前所述,高校协同创新平台作为一种网络组织,它是一个超组织模式,网络组织不一定是一个独立的法人实体,而是为了特定的目标或项目由人、团队、组织构成的超越结点的组织,组织节点的构成会随着网络组织运作进程、目标完成状况或项目进展增减、调整,网络组织边界超越一般组织边界,具有可渗透性和模糊性[15]。构成网络组织的结点可由指令、法律合同或商业信用联结(从而形成非实体的战略联盟或实体的合资公司等形式),结点间的信息交流为双向、平等、高效的沟通方式,信息的沟通与共享是保证网络组织创新的基础。

从现有的高校协同创新平台来看,主要可以分为两种形态:

一种是成立独立的法人实体,如前所提及的浙江大学创新技术研究院有限公司,创新研究院以有限责任公司的企业化方式运行。由分别代表省市政府的国有企业、浙江大学、民营企业和金融、创业投资企业共同出资成立。研究院建设前期,力求突破产、学、研等各方面的壁垒,促进更多实用型高新技术与产品落地生根,催生更多的高技术企业,扶植其成长壮大。共建实体的方式能够整合各方资源优势,明确产权利益,建立持续的合作关系,通过市场化运作保持发展动力,使得技术和研发更接近市场。

另一种是建立协同创新联盟、创新战略联盟或者协同创新中心,如前所述的天津化学化工协同创新中心,该中心在建设中将创新体制机制,组建高校、政府、科研院所和企业参与的“理事会组织管理体系”,由理事会负责重大事务的协商与决策,制定总体发展战略和路线;成立以诺贝尔奖获得者、欧美科学院院士为成员的“国际专家顾问委员会”,为中心提供指导性意见和建议。中心将建立国际化的人员聘用与流动机制,参照欧美现行制度面向全球招聘拔尖人才,还将设立独立的青年科学家研究部,面向国际公开招聘40周岁以下的杰出青年科研人才。在考核机制上,该中心将采用国际学术界普遍实行的“同行评议”制,并形成以原始创新质量和贡献为导向的评价与考核制度。

Doz和Hamel指出战略联盟的首要目标包括三个方面:一是共同创造新的商业模式;二是整合各自的经营资源、行业地位、技能和知识等实现协同的作用,并共同创造新的价值;三是学习难以具体化的技能,并进行内部化[18]。

(二)高校协同创新平台的制度体系

1.组织管理制度

高校协同创新平台是一个以高校为核心广泛开放的平台,平台建设应满足科学前沿和国家需求的重大方向、具备开展重大机制体制改革的基础与条件、具有解决重大问题的综合能力和学科优势等基本条件。为了保证平台的科学管理和有效运行,可根据平台的建设原则和目标,设立相应的章程、管理办法以及规章制度,明确责任,多方协作,形成推进合力。

2.绩效评价制度

平台在运行过程中应加强过程管理,并且建立由第三方介入的绩效评价制度。按照确定的任务与规划,加强目标管理和阶段性评估;完成平台利益分配机制和人员考核机制的施行。

3.知识产权管理制度

平台需建立符合各方利益的知识产权管理制度,妥善处理建立平台各方在合作中的信任机制、动力机制、激励问题、收益分享和风险共同承担等问题。

五、结束语

高校不同于科研院所,也不同于企业,在开展科学研究、产出原创性成果之后,还要把知识条理化、规范化,丰富原有学科或者创建形成新的学科,在培养人才、服务社会中实现知识创新的价值。“2011计划”的提出,为提升我国高校创新能力带来了契机,同时也要求高校必须打破现今“敝帚自珍”的科研模式,走出校园,放眼世界,通过多方协同实现学科、技术、人才三位一体的发展。本文分析了高校协同创新平台的内涵和功能以及构建原则,梳理了平台的运行及主要机制保障,探讨了高校协同创新平台的基本组织形态及制度体系,以期为我国高校开展协同创新工作提供参考。

[1]胡锦涛.在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话[N].人民日报, 2011-04-25(1).

[2]宁滨.高校在协同创新中的地位和作用[N].人民日报, 2012-04-19.

[3]哈肯 H.协同学[M].徐锡申, 陈式刚, 等译.北京:原子能出版社, 1984: 260.

[4]SENANO V, FISCHER T.Collaborative innovation in ubiquitous systems[J].International manufacturing, 2007, (18):599-615.

[5]陈劲.协同创新与国家科研能力建设[J].科学学研究, 2011, (12): 1762-1763.

[6]LEE Y S.Technology transfer and the research university: A search for the boundaries of university-industry collaboration[J].Research Policy, l996, 25 ( 6 ): 843-863.

[7]GEUNA A, NESTA L.University patenting and its effects on academic research: The emerging European evidence[J].Research Policy, 2006, 35( 6): 790-807.

[8]彭纪生, 吴林海.论技术协同创新模式及建构[J].研究与发展管理, 2000, 12(5): 13-16.

[9]ETZKOEITA H.The triple helix: University-industry-government innovation in action[M].London and New York:Routledge, 2008.

[10]CHEN J, YE W.The modes of university-industry collaborative innovation in service: A case study from China[C].Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Management and Service Science, Wuhan: Wuhan University,2010: 1471-1475.

[11]YANG D, ZHANG Y.Simulation study on university-industry cooperative innovation based on multi-agent method[C].Proceedings of the 2008 International Conference on Computer Science and Software Engineering, Wuhan: Wuhan University, 2008: 528-531.

[12]CHEN H, ZHAO Q, JIN Z.Study on grey evolutionary Game of “Industry-University-Institute” Cooperative Innovation [C].Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services, Nanjing:Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2009:1120-1125.

[13]D’ESTE P, PATEL P.University-industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry? [J].Research Policy, 2007, 36(9):1295-1313.

[14]马艳秋.校企共建创新平台的运行机制研究[D].长春: 吉林大学博士学位论文, 2009.

[15]林润辉, 李维安.网络组织——更具环境适应能力的新型组织模式[J].南开管理评论, 2000, (3): 4-7.

[16]李增辉, 汪秀婷, 牟仁艳.面向我国重点产业的技术创新服务平台构建研究[J].科学学与科学技术管理, 2012,33(3): 33-38.

[17]傅建球, 张瑜.产学研合作创新平台建设研究[J].工业技术经济, 2010, 29(5): 35-38.

[18]DOZ Y L, HAMEL G.Alliance advantage: The art of creating value through partnering[M].Boston: Harvard Business Press, 1998.

Construction of Collaborative Innovation Platform for Universities and Colleges

SHAO Yun-fei YANG Xiao-bo DENG Long-jiang DU Xin

(University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 610054 China)

Since the “innovation capacity improvement plan for universities and colleges” (abbr.“Plan 211”)has been carried out, lots of national universities have begun to nurture or implement their collaborative innovation one by one.In combination of the practical background and relevant theory, the article describes the content,functions, and basic principles of construction of collaborative innovation platform for universities and colleges.Then the discussion about the platform operation, safeguard mechanism and institutional system construction is carried.Finally, the study may provide some references and suggestions for the progress of collaborative innovation work of our universities and colleges, which is one important part of national innovation system.

collaborative innovation; platform construction; innovation system; Plan 2011

G64

A

1008-8105(2012)04-0079-06

2012-06-08

国家自然科学基金资助项目(71172095);科技部科技基础性工作专项项目(2011IM020100).

邵云飞(1963-)女,电子科技大学经济与管理学院教授,博士生导师;杨晓波(1964-)男,教授,电子科技大学副校长;邓龙江(1966-)男,教授,电子科技大学科技处处长.

编辑 张 莉