儿童营养搭配

2012-12-15陶大利霍贵成

陶大利,霍贵成

(东北农业大学 哈尔滨 150078)

儿童和青少年时期可分为小学儿童和中学儿童。小学儿童:一般指6-12岁进入小学阶段的儿童,也常称为儿童。中学儿童:一般指13-18岁进入中学阶段的青少年,此阶段正值青春期。

1 成长中的儿童生长发育的特点

学龄儿童体格仍维持稳步的增长,除生殖系统外的其他器官、系统,包括脑的形态发育已逐渐接近成人水平,独立活动能力逐步加强。青少年体格生长发育速度加快,尤其是在青春期,身长、体重突发性增长是其重要特征,被称为第二个生长高峰。除体格发育外,此期生殖系统迅速发育,第二性征逐渐明显,内脏功能日益发育成熟,大脑的机能和心理的发育也进入高峰,身体各系统逐渐发育成熟,是人一生中最有活力的时期。

2 儿童营养需要

2.1 能量

生长发育中儿童青少年的能量处于正平衡状态。各年龄组能量推荐摄入量见表1。能量的来源比例分别为:碳水化合物55%~65%,脂肪25%~30%,蛋白质12%~14%。

表1 我国儿童青少年能量、蛋白质的RNIs及推荐脂肪供能比

2.2 宏量营养素

2.2.1 蛋白质

蛋白质提供的能量应占膳食总能量的12%~14%。动物性食物蛋白质含量丰富,氨基酸构成好,如肉类为17%~20%,蛋类为13%~15%,奶类约为3%,植物性食物中大豆是优质蛋白质的来源,含量高达35%~40%,谷类含5%~10%,但利用率较低。

2.2.2 脂类

儿童期脂肪适宜摄入量以占总能量的25%~30%为宜。青少年时期是生长发育的高峰期,能量的需要也达到了高峰,因此一般不过度限制儿童青少年膳食脂肪的摄入。因此,在脂肪种类的选择上要注意选择含必需脂肪酸的植物油。

2.2.3 碳水化合物

长期以来,碳水化合物一直是人类膳食中提供能量的主要来源,与蛋白质和脂肪相比,碳水化合物是更容易被机体利用的能量。学龄期儿童与青少年膳食中碳水化合物适宜摄入量以占总能量的55%~65%为宜。保证适量碳水化合物的摄入,不仅可以避免脂肪的过度摄入,同时会增加膳食纤维及具有健康效用低聚糖的摄入量,对预防肥胖及心血管疾病都有重要意义。

2.3 矿物质

2.3.1 钙

青春前期及青春期正值生长突增高峰期,为了满足突增高峰的需要,11~18岁青少年钙的适宜摄入量为1000mg/d,7~10岁钙的适宜摄入量为800mg/d。钙的可耐受摄入量为2000mg/d。奶和奶制品是钙的最好食物来源。

2.3.2 铁

铁缺乏除引起贫血外,还可能降低学习能力、免疫和抗感染能力。青春期贫血是女童常见的疾病,值得特别关注。儿童各年龄的铁推荐摄入量见表2。

2.3.3 锌

儿童缺锌的临床表现是食欲差,味觉迟钝甚至丧失,严重时可引起生长迟缓、

性发育不良及免疫功能受损。儿童青少年锌的膳食推荐摄入量见表2。

表2 儿童及青少年常量和微量元素的RNIs或Ais

2.3.4 碘

碘缺乏在儿童期和青春期的主要表现为甲状腺肿,尤其是青春期甲状腺肿发病率较高,需特别预防。为预防缺碘,应坚持食用碘盐,并注意碘盐的保存和烹调方法。碘摄入过多会对身体有害,引起高碘性甲状腺肿,儿童青少年每日摄入碘量如超过800μg,就有可能造成过量,对健康带来危害。

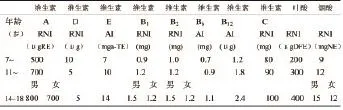

2.4 维生素

2.4.1 维生素A

婴幼儿和儿童维生素A缺乏的发生率远高于成人。每日的RNI摄入量如表3所示,与动物性来源的维生素A比较,植物来源的胡萝卜素效价较低。

2.4.2 维生素B1

精加工谷类的普及,使儿童维生素B1的缺乏成为目前较常见的营养问题。每日的RNI摄入量如表3所示,维生素B1广泛存在天然食物中。

2.4.3 维生素B2

儿童青少年紧张的学习生活,使其易发生维生素B2缺乏症。每日的RNI摄入量如表3所示,谷类、蔬菜水果含维生素B2量较少。

2.4.4 维生素C

我国儿童青少年膳食维生素C参考摄入量如表3所示。新鲜的蔬菜、水果是维生素C丰富的食物来源。

表3 学龄儿童及青少年维生素的RNIs或AIs

3 营养素主要来源

见下表4。

表4 营养素主要来源

4 合理膳食的意义

给学龄前儿童安排合理的膳食是满足其营养素摄入的保证,对散居儿童和托幼机构的集体儿童均有重要的意义。

[1]杨月欣 《公共营养师》 中国劳动社会保障出版社,2007.9.1版第238--241,243