土库曼斯坦阿姆河右岸卡洛夫—牛津阶裂缝特征及形成期次

2012-12-15徐文礼郑荣才费怀义陈守春李世临刘冬玺

徐文礼 郑荣才 费怀义 吴 蕾 陈守春 李世临 刘冬玺 刘 菲

1.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·成都理工大学 2.中国石油川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院3.中国石油(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司 4.中国石油西南油气田公司重庆气矿

土库曼斯坦阿姆河右岸卡洛夫—牛津阶裂缝特征及形成期次

徐文礼1郑荣才1费怀义2吴 蕾3陈守春4李世临4刘冬玺4刘 菲4

1.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·成都理工大学 2.中国石油川庆钻探工程公司地质勘探开发研究院3.中国石油(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司 4.中国石油西南油气田公司重庆气矿

土库曼斯坦阿姆河右岸地区侏罗系碳酸盐岩气藏局部储层段物性差、非均质性强,裂缝发育状况成为制约气井产能的关键因素,研究裂缝特征及形成期次具有重要意义。根据该区卡洛夫—牛津阶18口取心井岩心裂缝的观察描述结果,发现该区储层主要发育水平裂缝和低角度斜交裂缝,按裂缝之间的切割、限制、组合关系及产状特征,可识别出成岩裂缝和构造裂缝2种成因类型的裂缝,其中构造裂缝对储层发育具有重要贡献。在认识裂缝特征的基础上,利用次生石英ESR年龄标定、非定向样品声发射实验、裂缝充填物稳定同位素(碳、氧、锶)测定及流体包裹体分析等技术方法,确定构造裂缝具有3个形成期次,分别对应于燕山晚期、喜山早期和喜山中期。研究认为,喜山早期和中期的2期裂缝(或断裂)具有极其重要的通源性质,油气充注成藏始于喜山早期,定位于喜山中期。

土库曼斯坦 阿姆河右岸 卡洛夫—牛津阶 裂缝特征 形成期次 稳定同位素 流体包裹体 声发射实验

1 区域地质概况

阿姆河右岸位于阿姆河盆地的东北部。阿姆河盆地是图兰台地东南部的一个大型沉积盆地,根据构造和岩性特征,该盆地被划分为基底、过渡层和盖层3个构造层系:基底由古生界的火成岩和变质岩组成,埋深变化大,最浅处的卡拉库姆隆起不足2 000 m,最深的北卡拉比里坳陷可超过14 000 m;在基底之上广泛发育了二叠系—三叠系陆源碎屑岩组成的过渡层,厚度变化很大,由北向南变厚,在盆地南缘的科佩特山前坳陷最大厚度可达12 000 m;广泛发育的地台盖层由中生代侏罗系、白垩系和古近系碳酸盐岩、蒸发岩和砂岩、泥岩、煤层互层组成。盆地内主要发育北西向和北东向的2组断裂,控制了区域构造、沉积格局和储层及盖层的分布。

根据基底形态和断裂构造特征,阿姆河盆地被划分为科佩塔特山前坳陷、中央卡拉库姆隆起、马里谢拉赫隆起、巴加德任坳陷和查尔朱阶地等众多大型构造单元[1-6]。

阿姆河盆地储层发育于中—上侏罗统卡洛夫—牛津阶,与下伏中侏罗统的海岸平原—澙湖沼泽相含煤碎屑岩系呈超覆不整合接触关系,与上覆下白垩统基末利阶高尔达克组的高伽马值泥岩层或厚层膏盐岩层为连续沉积关系。

其本身为一套较深水碳酸盐岩缓斜坡—浅水台地生物礁、滩相的碳酸盐岩沉积组合[6-11],自上而下划分为石灰岩石膏层(XVac层)、层状石灰岩层(XVp层)、块状石灰岩层(XVm层)、礁上层(XVhp层)、生物礁层(XVa1层)、致密层(Z层)和礁下层(XVa2)7个岩性段。阿姆河盆地B区块整体属于低孔、低渗储层,裂缝对该区油气运移聚集成藏起到控制和调节作用。

2 裂缝特征描述

2.1 岩心中宏观裂缝发育特征

通过对卡洛夫—牛津阶18口取心井碳酸盐岩储层岩心裂缝的观察描述结果,按裂缝形态和产状及充填物特征,可识别出成岩裂缝和构造裂缝2种成因裂缝,前者包括成岩压裂缝和缝合线缝,后者包括水平、斜交和垂直构造裂缝,并可进一步划分为3个裂缝发育期次。

2.1.1 成岩裂缝

本次岩心观察所确定的成岩裂缝主要为差异压实形成的成岩压裂缝和压溶缝合线缝,密度为4.24条/m。

1)成岩压裂缝[图1-(a)],此类裂缝的形成与沉积物从开始沉积到固结成岩过程中经历的差异压实作用有关[12-13],特点为岩心中所观察到的成岩压裂缝呈无一定组系和发育方向的网格状,比较杂乱,缝的宽度有很大变化,小的不到0.01 mm,大的可超过5 mm,部分成岩压裂缝被方解石充填。

2)压溶缝合线缝[图1-(b)中c],成因与压溶作用有关,主要以发育水平和低角度缝为主,多数呈锯齿状,缝的宽度大多数分布在0.05~2 mm,缝内大部分被压溶残余的有机质、泥质和炭化沥青充填,少部分被方解石充填。

2.1.2 构造裂缝

构造裂缝主要以水平裂缝和低角度斜交裂缝为主,次为高角度或垂直裂缝,特征如下:

1)垂直构造裂缝相[图1-(b)中a、b],裂缝倾角介于70°~90°,密度约为1.19条/m,宽度变化较大(介于0.1~3 mm,大部分介于0.1~1.0 mm),纵向延伸规模从数厘米级到米级不等,部分裂缝贯穿了邻层。据其往往具有粗糙的缝面特征来看,均属于张性破裂缝,常充填有不定量的次生方解石。此类裂缝有时成组出现,裂缝间距变化大,且与层厚呈正相关性。裂缝产状稳定,其向上、下延伸受围岩限制。

2)斜交裂缝[图1-(c)中d],主要包括倾角介于10°~40°的低角度斜交裂缝和倾角介于40°~70°的高角度斜交裂缝,其密度约为2.54条/m,宽度变化更大(0.05~8 mm,大部分介于0.05~2 mm),成因上可分为2种情况,其一为张性破裂面,性质与垂直裂缝一致;其二为剪切破裂缝,特征为缝面发育有扭性擦痕和阶步。

3)水平裂缝[图1-(c)中a、b],倾角小于10°,密度约为3.98条/m,宽度变化也很大(0.05~4 mm,大部分介于0.05~1.0 mm),多数都处于开启无充填状态,此类裂缝成因具有争议,大部分研究者认为是构造成因,可从缝内充填有少量次生方解石和沥青找到其属于构造成因的有效裂缝的证据。部分研究者认为是取心时卸载形成的水平裂缝。可以肯定的是,较大的水平裂缝往往是取心时沿已有水平裂缝继续破裂,使开启度加大所形成的卸载水平裂缝,其原始状态的有效性在取心后被扩大了。

2.2 微观裂缝特征

根据大量铸体薄片鉴定结果,卡洛夫—牛津阶储层中微裂缝较发育,这些微裂缝是在拉张作用条件下形成的,特点为多数微裂缝切割岩石颗粒和被次生方解石或沥青不完全充填,少数未充填[图2-(a)]。微裂缝多呈数条成组出现,很少单独出现。成组出现的微裂缝呈平行状或有序的交叉状[图2-(b)],显示构造成因特征,少量微裂缝呈杂乱状交织在一起,成因可能与差异压实作用有关[图2-(c)]。

图1 岩心裂缝发育特征图

图2 微裂缝发育特征图

微裂缝开启度分布范围为0.002~0.01 mm,裂缝孔隙度介于0.01%~0.10%,平均为0.06%,发育微裂缝的储层渗透率分布范围为0.65~19.35 mD,平均为3.25 mD,而不发育微裂缝的岩心渗透率普遍小于0.1 mD,显而易见,微裂缝对改善储层的渗透性有积极贡献。

3 裂缝发育期次

3.1 不同成因类型的裂缝形成序次

描述裂缝产状、破裂面之间的相互切割和限制关系及充填物特征,是判断裂缝成因类型和划分形成序次最简单、最有效和最有说服力的技术方法[14-16],如:

1)在Ber-22井3 615.8~3 615.98 m井段的岩心中,可见2条垂直构造裂缝、1条低角度构造裂缝、数条水平裂缝和缝合线缝,其中一条垂直构造裂缝[图1-(b)中a]、一条低角度构造裂缝[图1-(b)中d]及水平裂缝充填有沥青,另一条垂直构造裂缝局部充填白色方解石[图1-(b)中b],被垂直构造裂缝b切穿的缝合线缝充填黑色有机质[图1-(b)中c],这3种不同的充填物反映了裂缝形成时间不一致,应该是3个不同期次的裂缝。

2)Sam53-1井2 522.36~2 522.54 m井段的岩心中,可见2条水平裂缝、1条垂直裂缝和2条斜交裂缝,其中2条水平裂缝[图1-(c)中a、b]限制了1条垂直裂缝[图1-(c)中c]和1条高角度斜交裂缝[图1-(c)中d]的发育范围,一条垂直裂缝[图1-(c)中c]又限制了另外一条低角度斜交裂缝的发育[图1-(c)中e],按裂缝的相互限制关系可确定低角度裂缝e形成时间晚于垂直裂缝c,而垂直裂缝c和高角度裂缝d形成时间晚于2条水平裂缝,由此也至少可划分出3个不同期次的裂缝。

3)在Oja-21井3 811.52~3 811.64 m井段的岩心中,可见一条低角度构造裂缝切穿成岩压裂缝[图1-(a)],反映成岩压实缝形成时间早于构造裂缝。

4)在Cha-21井3 616.24~3 616.41 m井段的岩心中,见到多组不同产状和相互切割的裂缝[图1-(d)],其中水平裂缝被垂直裂缝错开,反映水平裂缝形成时间先于垂直裂缝,这两组裂缝应该是2个期次的岩石破裂所产生;在岩心的底部,压溶缝合线缝c同时被垂直裂缝a和低角度裂缝b错位,垂直裂缝a同时又错断了低角度裂缝b,显然缝合线缝形成时间最早,其次为低角度裂缝b和垂直裂缝a。

综合岩心上裂缝的产状特征及形成序次的配套关系,可以得出最早期发育的裂缝为成岩压裂缝,次后发育的是压溶缝合线缝,最晚期发育的是构造裂缝,其中对储层发育贡献最大的裂缝为构造裂缝,按构造裂缝的形成序次可进一步划分为3个期次。

3.2 构造裂缝发育期次的标定

根据构造裂缝相互切割关系和充填物成分及充填序次,可以对其形成期次进行有效判别。

3.2.1 次生石英ESR年龄测定

利用电子自旋核子共振法测定裂缝次生石英充填物的ESR年龄,是确定裂缝发育年龄的有效新技术方法[17-18],据采自Pir-22井的1件充填构造裂缝的次生石英ESR年龄为119 Ma的测定结果,以此年龄值作为该期裂缝形成期的时间上限,相当于早白垩世晚期的燕山运动晚幕,对应于阿姆河盆地于晚白垩世开始进入的构造隆升期和K—E之间的构造不整合面。

从阿姆河右岸地层发育情况可知,区域构造活动引起古近系与白垩系和新近系与古近系之间的多个不整合接触关系。在采取岩心裂缝次生石英样品时,已经确定所采石英样品为第一期构造裂缝的充填物,由该石英样品测定的距今119 Ma ESR年龄,可作为第二期和第三期裂缝的发育应该与晚白垩纪—渐新世这2次区域构造运动有关的证据。因此,推测第二期裂缝可能形成于相当燕山晚期至喜山早期的晚白垩世,推测第三期裂缝可能形成于相当于喜山中期的渐新世之前。

3.2.2 声发射实验

本次研究样品均采自钻井岩心,垂直岩心轴向但非定向钻取32件样品,从样品声发射实验结果(图3),对卡洛夫—牛津阶碳酸盐岩储层的微裂缝发育状况可得出如下几点认识:

1)样品一般发育有3个Kaiser效应点,反映样品所在地层至少发育有3个破裂期次。

图3 不同类型储集岩的非定向样品声发射实验AE曲线图

2)3个Kaiser效应点都有一定的应力场强度变化范围,表明对应此3个Kaiser效应点的裂缝(或微裂纹)都为构造作用的产物,其中对应ⅢKaiser效应点应力强度介于7.08~22.76 MPa,可能属于燕山晚期的产物;对应ⅡKaiser效应点应力强度介于3.2~18.54 MPa,可能属于喜山早期的产物;对应ⅠKaiser效应点应力强度介于1.23~14.44 MPa,可能属于喜山中期的产物。

3)包括压溶成因的缝合线在内,成岩破裂缝无明显的Kaiser效应对应点。

3.2.3 裂缝充填物稳定同位素特征

3.2.3.1 碳、氧同位素特征

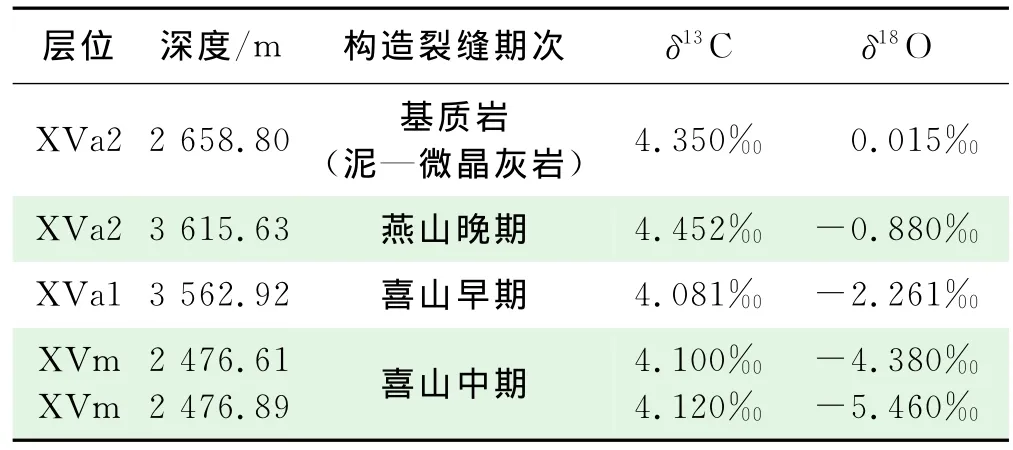

表1 不同裂缝期次的方解石碳、氧同位素分析结果表

图4 裂缝充填方解石碳、氧同位素分布图

由于同一时期形成的构造裂缝内可以存在多期充填物,因此,在选取用于测定裂缝期次的同位素样品时,要在岩心裂缝期次定性观察的基础上,从不同期次裂缝中采集样品。实验表明,采自不同期次的裂缝方解石碳、氧(C、O)同位素组成特征(表1,采用PDB标准)有如下特点:①可以分为3个区(图4),所代表的3个期次的裂缝分别与燕山晚期、喜山早期、喜山中期的3期构造破裂作用相对应;②各类样品的δ13C值总体相差不大,且都为与基质岩接近的正值,而δ18O值变化较大,具有随着构造裂缝期次更迭(或成岩强度加大),δ18O值呈负偏移演化趋势,显示了继承性演化特点;③在3个构造期次的裂缝方解石中,以相当燕山晚期的第一期裂缝方解石δ13C和δ18O与基质岩接近,显示该期裂缝方解石的流体主要来自围岩地层,相当喜山早期和中期的二期次裂缝方解石的δ13C值相差不大,而δ18O负偏移趋势明显,说明二次期裂缝方解石来源于热演化强度更高地层水。

3.2.3.2 锶同位素特征

来自不同期次的裂缝方解石样品锶(Sr)同位素分析结果(表2)有如下特点:①87Sr/86Sr比值变化范围很大,其中相当燕山晚期的样品87Sr/86Sr比值(0.706 314)与可代表该时期海水锶同位素组成特征的厚壳蛤壳体87Sr/86Sr比值(0.706 812)接近,而相当喜山早期和中期样品的87Sr/86Sr比值变化范围(0.707 219~0.711 870)明显超出该时期全球海水的变化范围(0.706 789~0.706 942),从总体上看,3期裂缝方解石的锶同位素具有逐步增高的继承性发展演化特点;②由裂缝方解石87Sr/86Sr比值变化范围大的特点,不仅可证明裂缝发育具有多期次性,而且不同期次的成岩流体来源和性质也有所不同,如相当燕山晚期裂缝方解石87Sr/86Sr比值与厚壳蛤壳体相接近,可证明该期次成岩流体主要来自卡洛夫—牛津阶碳酸盐岩地层本身,与该期裂缝方解石碳、氧同位素分析得出的结论相一致,又如相当喜山早期和中期的裂缝方解石87Sr/86Sr比值的高异常,表明水岩反应过程中有放射性成因的壳源锶加入,成因与成岩流体主要来自下伏陆相含煤碎屑岩地层(烃源岩)排出的深部载烃地层水有关,亦与此二期裂缝方解石碳、氧同位素分析得出的结论相吻合;③由3个期次的裂缝方解石碳、氧、锶同位素继承性发展演化的地球化学特征,表明3个期次的裂缝发育带也具有继承性发展演化的特点,其中相当喜山早期和中期裂缝方解石中出现的高87Sr/86Sr比值异常,可进一步证明此二期次的裂缝(或断裂)具通源性质,是沟通“源—储”的桥梁。

表2 不同裂缝期次的锶同位素分析结果表

3.2.4 裂缝充填物包裹体特征

利用包裹体测温技术是探讨油气运移与裂缝张开的时间关系最简捷而有效的技术方法[19-22]。据6件次生方解石样品的包裹体均一温度和盐度测定结果(图5),也可划分出相对应的3个热液活动期:①第一期均一温度介于60~100℃,盐度(以NaCl质量分数表示,下同)介于6%~10%,以气、液二相的无机盐水包裹体为主;②第二期均一温度介于100~120℃,盐度介于10%~13%,以气、液二相有机烃包裹体为主;③第三期均一温度介于140~180℃,盐度介于13%~22%,也以气、液二相有机包裹体为主,局部含固相沥青包裹体。

由包裹体特征可得到如下3点认识:①由于所测样品都是井下的岩心样品,所以由流体包裹体热演化期次反映的3个破裂期次可依次相对应;②由包裹体多类型的成因特点,证明储层有多期次破裂和多期热液充填活动的特点;③在3个期次的破裂活动过程中,有机包裹体主要出现在后2期裂缝方解石中,反映卡洛夫—牛津阶油气充注成藏始于喜山早期,定位于喜山中期,与裂缝方解石碳、氧、锶同位素分析结果所证明的此2期裂缝(或断裂)具通源性质的重要认识相拟合。

图5 充填裂缝的次生方解石流体包裹体均一温度和盐度分布直方图

4 结论

1)通过对研究区岩心裂缝的细致观察和特征描述,所见裂缝以水平裂缝和斜交裂缝为主;从岩心上裂缝之间的相互切割、限制、组合等关系确定该区裂缝有成岩裂缝和构造裂缝2种成因类型,最早期为成岩压裂缝,次期是压溶缝合线缝,最晚期是构造裂缝,对储层发育有重要贡献作用的是构造裂缝。

2)利用次生石英ESR年龄标定、非定向样品声发射实验、裂缝充填物碳、氧、锶稳定同位素测定及流体包裹体分析等技术方法,确定研究区卡洛夫—牛津阶地层中构造裂缝有3个形成期次:第一期对应燕山运动晚幕形成的裂缝,第二期对应于喜山运动早幕,第三期对应于喜山运动中幕。

3)认为相当喜山早期和中期的二期裂缝(或断裂)具有极其重要的通源性质,油气充注成藏始于喜山早期,定位于喜山中期。

[1]MEISEL T,URS KRHENBL,NAZAROV M A.Combined osmium and strontium isotopic study of the Cretaceous-Tertiary boundary at Sumbar,Turkmenistan:a test for an impact vs.a volcanic hypothesis[J].Geology,1995,23(4):313-316.

[2]齐宝权,冉志兵,王学琴,等.阿姆河右岸区块石灰岩储层识别及流体性质判断[J].天然气工业,2011,30(5):21-25.

[3]徐明华,李瑞,张世荣,等.阿姆河右岸区块碳酸盐岩岩性气藏勘探实践——以麦捷让构造区为例[J].天然气工业,2011,31(4):24-27.

[4]徐明华,吴先忠,李瑞,等.阿姆河右岸区块盐下地震资料叠前保幅高分辨率处理[J].天然气工业,2010,30(5):26-29.

[5]李洪玺,程绪彬,刘合年,等.麦捷让气田古构造对油气成藏的控制作用[J].西南石油大学学报:自然科学版,2010,32(4):44-49.

[6]张兵,郑荣才,刘合年,等.土库曼斯坦萨曼杰佩气田卡洛夫—牛津阶碳酸盐岩储层特征[J].地质学报,2010,84(1):117-125.

[7]董霞,郑荣才,吴蕾,等.土库曼斯坦萨曼杰佩气田储层成岩作用与孔隙演化[J].岩性油气藏,2010,22(2):54-61.

[8]李浩武,童晓光,王素花,等.阿姆河盆地侏罗系成藏组合地质特征及勘探潜力[J].天然气工业,2011,30(5):6-12.

[9]郑荣才,赵灿,刘合年,等.阿姆河盆地卡洛夫—牛津阶碳酸盐岩阴极发光性及其研究意义[J].成都理工大学学报:自然科学版,2010,37(4):377-385.

[10]曹均,徐敏,贺振华,等.礁灰岩储层孔隙流体敏感性参数分析——以阿姆河右岸区块生物礁储层为例[J].天然气工业,2010,30(5):37-40.

[11]王玲,张研,吴蕾,等.阿姆河右岸区块生物礁特征与识别方法[J].天然气工业,2010,30(5):30-33.

[12]王洪辉,陆正元.四川盆地中西部上三叠统砂岩非构造裂缝储层[J].石油与天然气地质,1998,19(1):35-41.

[13]李跃纲,巩磊,曾联波,等.四川盆地九龙山构造致密砾岩储层裂缝特征及其贡献[J].天然气工业,2012,32(1):22-26.

[14]任丽华,林承焰.构造裂缝发育期次划分方法研究与应用——以海拉尔盆地布达特群为例[J].沉积学报,2007,25(2):253-260.

[15]王春梅,黄思静,孙治雷,等.川西坳陷须家河组致密砂岩储层裂缝发育特征及其成因——以孝泉—新场—合兴场地区为例[J].天然气工业,2011,31(8):43-47.

[16]龚洪林,潘建国,王宏斌,等.塔中碳酸盐岩裂缝综合预测技术及应用[J].天然气工业,2008,28(6):31-33.

[17]郑荣才.ESR测年在石油地质研究中的应用[J].石油与天然气地质,1998,19(2):93-98.

[18]张贵生.川西坳陷须家河组致密砂岩储层裂缝特征[J].天然气工业,2005,25(7):11-13.

[19]刘文斌,姚素平,胡文瑄,等.流体包裹体的研究方法及应用[J].新疆石油地质,2003,24(3):264-267.

[20]王英国,胡瑛,张枝焕,等.溱潼凹陷第三系流体包裹体特征及地质意义[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(2):18-22.

[21]张庆峰,潘中亮,罗小平,等.文东地区沙河街组油源对比与注入史研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2010,32(2):31-34.

[22]冷济高,李书兵,杨长清.利用流体包裹体确定川西坳陷孝泉—丰谷构造带须家河组天然气成藏期[J].天然气工业,2011,31(8):38-42.

Characteristics and timing of fractures in the Callovian-Oxfordian boundary of the right bank of the Amu Darya River,Turkmenistan

Xu Wenli1,Zheng Rongcai1,Fei Huaiyi2,Wu Lei3,Chen Shouchun4,Li Shilin4,Liu Dongxi4,Liu Fei4

(1.State Key Laboratory of Oil &Gas Reservoir Geology and Exploitation∥Chengdu University of Technology,Chengdu,Sichuan 610059,China;2.Geological Exploration &Development Research Institute,Chuangqing Drilling Engineering Co.,Ltd.,CNPC,Chengdu,Sichuan 610051,China;3.CNPC(Turkmenistan)Amu Darya River Gas Company,Beijing 100101,China;4.Chongqing Division of Southwest Oil&Gasfield Company,PetroChina,Chongqing 400021,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME 32,ISSUE 4,pp.33-38,4/25/2012.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

The Jurassic carbonate gas reservoirs in the Amu Darya Right Bank Block are locally poor in physical properties and strong in heterogeneity.The development of fractures is the key factor controlling gas well productivity.Detailed observation and description of cores from the Callovian-Oxfordian boundary in 18 wells show that horizontal fractures and low-angle oblique crossing fractures are well developed in the study area.According to the cross-cutting and combination relationship and occurrence of the fractures,we recognized two genetic types of fractures,i.e.diagenetic and tectonic fractures,the latter contribute more to the development of reservoirs.Based on the understanding of the genesis of core fractures,various techniques,including quartz spin resonance dating,non-directional acoustic emission testing,experimental measurement of stable isotopes,and the analysis of inclusions from fracture fillings,were used to determine the timing of the fractures.The structural fractures were formed in three stages,probably corresponding to the Late Yanshanian,the Early and Middle Himalayan episodes respectively.The fractures(or faults)formed in the Early and Middle Himalayan episodes are connected with the source rocks.Hydrocarbon charging started in the Early Himalayan and finalized in the Middle Himalayan.

Turkmenistan,Amu Darya Basin,Callovian-Oxfordian,fracture characteristics,fracture timing,stable isotope,fluid inclusion,acoustic emission experiment

徐文礼等.土库曼斯坦阿姆河右岸卡洛夫—牛津阶裂缝特征及形成期次.天然气工业,2012,32(4):33-38.

10.3787/j.issn.1000-0976.2012.04.008

徐文礼,1982年生,博士研究生;从事油气藏地质研究工作。地址:(610059)四川省成都市十里店成都理工大学沉积地质研究院。电话:15928002838。E-mail:xuwenli5@163.com

(修改回稿日期 2012-02-19 编辑 罗冬梅)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2012.04.008

Xu Wenli,born in 1982,is studying for a Ph.D degree with his interest in research of sedimentology.

Add:No.1,Dongsan Rd.,Erxianqiao,Chenghua District,Chengdu,Sichuan 610059,P.R.China

Mobile:+86-15928002838 E-mail:xuwenli5@163.com