地下水漏斗区形成机理研究

2012-12-14孙孝波翟朋云董向东

孙孝波,孙 珂,翟朋云,董向东

(1.河南省新乡水文水资源勘测局,河南 新乡453002;2.河南省安阳水文水资源勘测局,河南 安阳455000)

一个地区的地下水由于开采破坏了原先的平衡状态,当地下开采量大于补给量时,在开采区附近形成水位持续下降,当埋深到达8m以上的时候,就会形成地下水降落漏斗区。

1 地下水降落漏斗区的成因分析

我国华北平原,在上世纪70年代以前,由于落后的生产力和生产技术,形成了农业“望天收”的局面。华北平原上的粮食作物,基本上很少灌溉,特别是井灌区更是少见。当时常见的井是人工开挖和掏建的砖井,井深都在10 m以内,出水量也很小。提水工具多为辘轳、水车等人工提水方式。由于水井和提水工具所限,提水能力一直很低,提水量少之又少,当时地下水的开采量与地下水补给量相比,相差甚多,对地下水埋深影响不大,平原地区的地下水埋深普遍在1.5~2.5 m 左右。

到了上世纪70年代,随着农村电力化的发展和电动工具的发展,出现了水泵、电动水车等先进的电动提水工具,当时的人工开挖的“砖井”已经不能满足水泵和电动水车的提水要求。在此情况下就出现了更为先进的打井技术,当时称为“打机井”。这种用钻头、钻秆靠人工推“围车”来钻井的技术,可以一下子把进深打到30 m左右,加上水泥井管的技术,形成了地道的“机井”成井技术。虽然当时的水泵只是离心泵,抽水深度在9 m以内,但已经完全解决了当时的农田灌溉问题。大量的抽取井水灌溉相应而来的就是对地下水的大量开采。

原河南省新乡地区水文站1972年正式开展群众性地下水定点观测工作。在1972年抗旱过程中,地下水水位出现了大面积下降,新乡水文站在1972年对上半年的地下水观测资料进行初步分析,得知从青风岭到郇封岭,地下水位逐月下降且比较显著。青风岭地区,地下水下降一般在1.3~2.3 m;郇封岭地区,地下水位下降一般在1.5~2.5 m。

当时通过对历史资料的分析,进而发现了地下水有逐年下降的趋势,在郇封岭地区,1965年春,地下水位埋深大于3.0 m的面积仅占6.9%;1966年春达85.4%;1967年春又升为88.5%;而1972年6月,地下水位埋深全部大于 3.0 m,埋深普遍在5.0~8.0 m 之间,郇封村最大达9.5 m。

在青风岭中部,武陟、温县、孟州一带,1965年春,地下水位埋深 2.5~3.0 m,其他普遍为 1.5~2.0 m;1966 年春,温县、孟州一带下降到2.5~7.0 m;1967年春温县、孟州一带地下水位埋深为2.5~8.0 m;1972年温县、孟州一带地下水位埋深下降到 5.0~13.0 m。

1973年提出在温县的古贤,修武县的郇封出现两个漏斗区。温县的古贤漏斗区,位于温县清风岭(岗地)一带。漏斗中心在清风岭北侧古贤~张羌村一线,漏斗中心较65年下降7~8 m。

修武县郇封漏斗区,位于郇封岭修武、武陟、获嘉三县交界处,漏斗中心位于修武郇封村,漏斗中心较65年下降6~7 m。

这时河南省新乡地区水文站提出了地下水漏斗区的概念,这也是华北平原上第一次出现降深大于8 m的地下水漏斗区。

2 漏斗区的发展演变

上世纪八十年代,随着平原地区地下水开采量的增加,两个漏斗区迅速发展,面积大幅扩大,地下水埋深进一步增大,很多地方出现了“吊泵”抽不出水现象,后来通过把离心泵换成潜水泵才解决了继续抽水的井灌情况。1981年青风岭漏斗向西布满孟州市平原区,向北达到沁阳与温县交界,向东与东北方向到达武陟沁南洼地,并越过沁河与扩张的修武郇封漏斗相连。至此两漏斗区连成一体,包括孟州、沁阳、温县、武陟、修武等县市,构成温、孟,沁、武、修武漏斗区,漏斗中心较65年下降12~18 m。1982年豫北大水,地下水得到大量回补,漏斗区有所缩小,构成一体的漏斗区重新分成两个漏斗区。1985年漏斗区面积减少到315 km2,而到1990年面积达到498 km2,然后就逐年增加到2000年增加到最大为1149 km2。地下水降落漏斗面积变化情况见图1。

漏斗区所涉及的行政区是焦作市的修武、武陟、温县和孟州市,地下水的开采层为浅层地下水。漏斗形成的初始年份为1973年,漏斗区最大年份是2000年面积1 149 km2,占全焦作市平原区面积的40.5%。漏斗区呈一宽约16 km的带状分布,大致平行于黄河走向。漏斗中心位于温县的杨垒~林肇一带,2000年末漏斗区中心地下水埋深为21.95 m,最深时曾达25.21 m。上世纪九十年代漏斗区面积扩展速率65.1 km2/a,地下水位下降速率为 0.36 m/a。

图1 地下水漏斗区面积变化曲线

上世纪九十年代到2000年,漏斗区发展速度加快,漏斗面积迅速扩大,到2000年,面积达到1 149 km2。

青风岭漏斗区自1965~2000年逐年增加达到最大范围。地下水埋深在加大,范围也在加大,还有继续发展的趋势。郇封岭漏斗区自1965~1985年逐年增加,1985年达到最大范围,1990~2000年略有回补,处于基本稳定状态。

从图上可以看出,漏斗区面积逐年增加,而且还在继续增加。仅1980年到1985年漏斗面积减小了55 km2,这是因为1982年豫北大水对该区地下水进行了有效地补给造成的。2005年漏斗区面积732 km2,比2000年面积大幅减少主要是由于2000年到2004年降雨量较大,且均匀,有利于地下水补给所致。在开采量加大的基础上,2010年漏斗区面积重新增加到1122 km2,与2000年漏斗区面积持平。

3 地下水漏斗区形成的机理

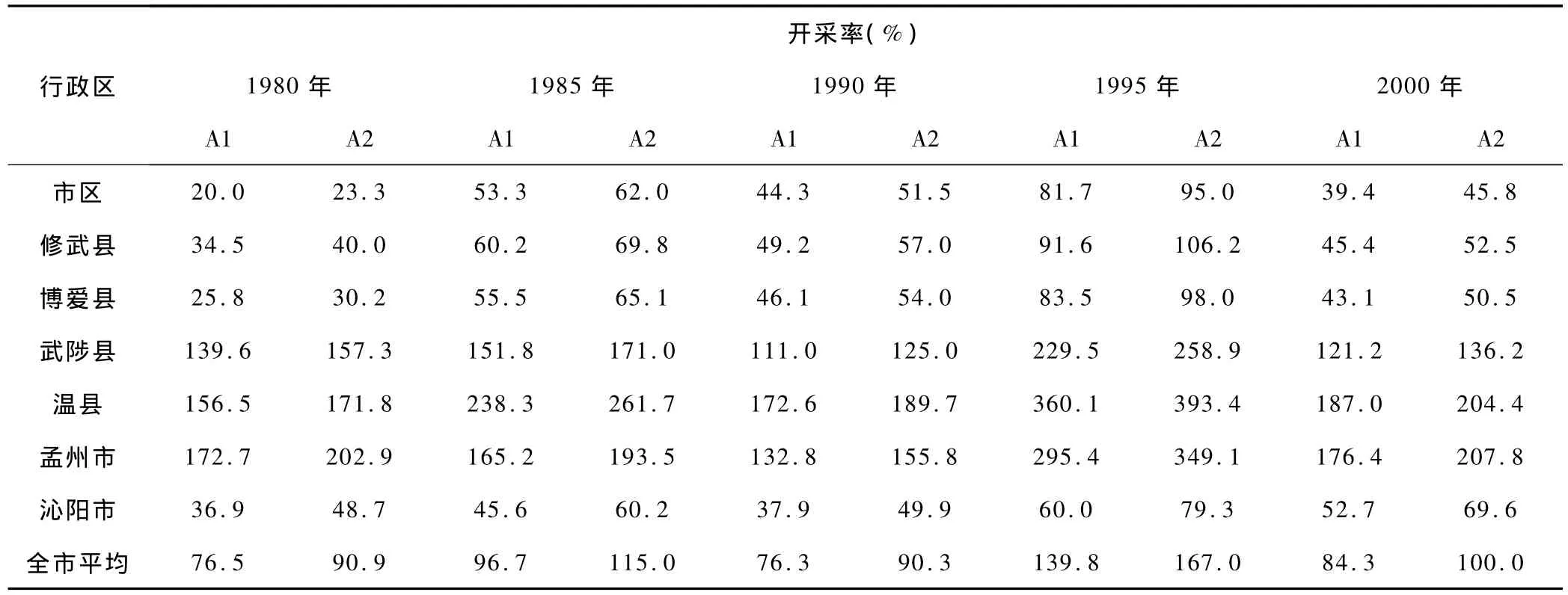

地下水开采率是指该区地下水实际开采量与地下水资源量或地下水可开采量之比值。平原区地下水开采率A1指实际开采量占地下水资源量的百分比,可开采率A2指实际开采量占地下水可开采量的百分比。A1、A2的值越大说明地下水的开采利用程度越高。

1980年以来,地下水漏斗区所属地焦作市平原区浅层地下水开采利用一直维持很高的程度,开采率在75%以上,可开采率在90%以上。1995年由于干旱,地下水开采率最大,A1、A2分别为139.8%和167%。各代表年份焦作市平原区地下水开采情况见图2。

图2 焦作市平原区地下水开采利用情况统计图

2000年各县级行政区中温县的开采率最高为187%。浅层地下水可开采率大于100%的县市依次是孟州市、温县、和武陟县,可开采率分别为 207.8%、204.4%、136.2%,这些开采率大的县正是漏斗区里的县。

表1 焦作市行政分区平原区浅层地下水开采率表

其它各代表年份各县区的地下水开采率和可开采率见表1,从表中可以看出,1980年以来武陟县、温县、孟州市的地下水开采利用程度一直维持较高的水平,年年超采;市区及其它县市1980年的开采利用程度较低,1985年以后有所提高,但各年都没出现超采现象。这也是为什么青风岭漏斗区会出现在温县与孟州市,郇封岭漏斗区会出现在武陟附近的主要原因。

4 结语

一个地区的地下水由于人工开采破坏了原先的平衡状态,当地下开采量大于其补给量时,在开采区附近形成地下水水位持续下降,当地下水开采率大于100%时,地下水开发利用程度一直维持在较高水平是导致地下水位的持续下降、地下水降落漏斗面积不断扩大的主要原因。

[1]周志祥,等.地下水水位降落漏斗演化特征与控制.油气田地面工程[J].2007,26(11)6.

[2]王刚,朱月立.聊城市西部地下水漏斗区水位预报探讨.水资源与水工程学报[J].1999,02.

[3]何平.廊坊市地下水超采现状及对策分析.地下水[J].2009,4.