延安市富县崩滑地质灾害发育特征与分布规律浅析

2012-12-14史伟宏王建彬曾宪中

史伟宏,王建彬,曾宪中,金 光

(1.陕西省地矿局综合地质大队,陕西 渭南714000;2.陕西省地质调查中心,陕西 西安710016)

富县位于陕西省延安市南部,地貌属陕北黄土高原沟壑区与丘陵沟壑区过渡地带,生态环境脆弱,地形破碎,沟壑纵横,地质环境条件较差,加之黄土结构疏松,垂直节理发育等,导致滑坡、崩塌等地质灾害频繁发生。本文在富县地质灾害详细调查与区划的基础上,阐明了富县崩塌、滑坡地质灾害及其隐患的分布和发育特征,为减灾防灾提供基础依据。

1 主要地质灾害类型

全县共调查滑坡267处,占地质灾害点总数的84.3%;崩塌22处,占6.9%;不稳定斜坡27处,占8.5%。泥石流仅1处,未发现采空区地面塌陷灾害,本文对地面塌陷和泥石流不加叙述。

1.1 滑坡

滑坡为最发育的地质灾害类型,具分布广、数量大、活动性强的特点。共调查滑坡267处,皆为黄土滑坡,特大型滑坡4处、大型102处、中型134处、小型27处;中层滑坡160处,深层1滑坡59处,浅层滑坡47处(表1)。老滑坡和古滑坡占滑坡总数的97%。自然滑坡261处,占滑坡总数的97.8%。稳定和基本稳定的滑坡占滑坡总数的98.5%。

表1 滑坡(及隐患)类型划分一览表

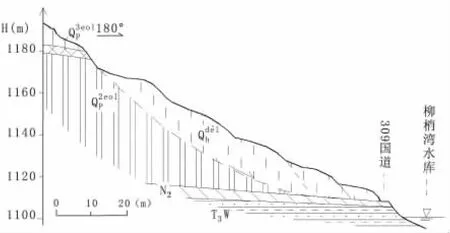

按滑面发育位置可分为黄土层内滑坡、黄土—基岩接触面滑坡、红黏土顶面滑坡三类。黄土层内滑坡54处,占滑坡总数的20.2%,滑面位于黄土层内,滑体厚度一般10~30 m(图1);黄土—基岩接触面滑坡114处,占滑坡总数的42.7%,滑床中前部呈近水平直线型,岩性为侏罗纪或三叠纪砂泥岩,滑体厚度一般15~50 m(图2);红黏土顶面滑坡99处,占滑坡总数的37.1%,滑床中前部为新近纪红黏土,厚度一般5~30 m(图3)。

图1 黄土层内滑坡(阳泉沟滑坡)剖面图

图2 黄土—基岩接触面滑坡(前坬滑坡)剖面图

1.2 崩塌

崩塌可分为土质崩塌和岩质崩塌两种,其中土质崩塌14处,岩质崩塌8处;规模多为小型崩塌,为17处,占总数的77.3%,其余皆为中型;按形成机理可分为倾倒式、鼓胀式、拉裂式、滑移及错断式,其中倾倒式11处,鼓胀式5处,拉裂式3处,错断式1处,滑移式2处。

1.3 不稳定斜坡

共有27处不稳定斜坡,其中黄土斜坡24处,基岩斜坡1处、黄土—基岩斜坡2处;稳定性较差6处、稳定性差的21处。以人类工程活动为主导触发因素的22个,自然因素主导的5个。可能发生的变形破坏为滑坡、崩塌两种方式,初步预测:对于<50°的不稳定斜坡,破坏模式主要是滑坡;51°~70°的不稳定斜坡破坏模式滑坡和崩塌伴生;当斜坡>70°时,主要破坏模式为崩塌。

图3 红黏土顶面滑坡(柳梢湾滑坡)剖面图

2 地质灾害发育特征

2.1 滑坡、崩塌数量多,密度大,规模以中小型为主

全县面积4 185 km2,通过遥感解译和野外调查共发现滑坡、崩塌及不稳定斜坡共316处,平均点密度0.07处/km2,其中滑坡267处,崩塌22处,不稳定斜坡27处,数量多、密度高,规模以中小型为主,中小型滑坡、崩塌分别占崩滑总数的60.3%和100%。但是构成灾害的滑坡、崩塌、不稳定斜坡仅47处,占调查滑坡、崩塌及不稳定斜坡总数的17.6%。

2.2 滑坡以老滑坡为主,平面形态典型,剪出口高,基本力学模式简单

全县以古滑坡和老滑坡为主,平面形态以半圆形为主,具有典型的圈椅状特征,后壁一般较完好,前缘表现为舌状或长舌状,前缘多遭受侵蚀,滑床、滑带较完整,滑带较为平直或微显弯曲,滑动面较光滑。黄土—基岩接触面滑坡上覆黄土厚度大,沟谷切割深,剪出口位置相对较高。

滑坡力学模式均为牵引式,均是由于前部受河流侧蚀和人类不合理工程活动影响,使滑坡前缘产生临空和变形,牵引斜坡后部土体变形破坏,产生滑动。推移式滑坡未见。

2.3 崩塌规模小,危害大,变形破坏模式多样

22处崩塌中崩塌隐患13处,既成崩塌9处。崩塌规模均为小型,但是由于瞬间发生,速度快,其危害性往往很大。黄土崩塌变形模式有倾倒式、鼓胀式、滑移式和错断式等四种,基岩崩塌主要为倾倒式和拉裂式两种。

2.4 不稳定斜坡坡度跨度大,坡形以直线型为主,监测难度大,潜在危害严重

全县不稳定斜坡坡度跨度较大,坡度在35°~88°之间,86%的斜坡主要集中在40°~80°。直线型坡和凸型坡占不稳定斜坡总数的81.48%,直线型和凸型正向类斜坡更容易产生滑坡和崩塌灾害。不稳定斜坡的变形破坏受到多种不确定因素的影响,既有滑坡的变形模式,又有崩塌的变形模式,很难做出准确的判断和预测,加之分布较广,导致潜在危害严重。

2.5 诱发因素清楚,宏观前兆相对明显,可预防性较强

在地质灾害的影响和控制因素中,地形地貌、地层岩性、地质构造、斜坡类型、植被以及地下水等地质环境条件一般变化较小,降雨和人类工程活动则是最活跃的因素,二者的双重作用是诱发地质灾害最活跃最积极的因素。全县近年发生滑坡和崩塌频次与多年月平均降水量呈明显的正相关关系,主要发生在年内6~10月。县内新近发生的8处滑坡(或滑坡复活)中有4处与削坡建窑建房有关,3处与生态环境遭受破坏有关,1处由水利工程引发。20个崩塌灾害点中12处与建窑建房削坡过陡有关,7处与公路建设斩坡有关,1处由人工挖砂引起的。斜坡变形前常有一些易为人类感知的斜坡变形或其它伴生现象,如后缘拉张裂缝、前缘鼓起,房屋窑洞裂缝等,加强监测预警,多数崩塌、滑坡可以进行预防和避让。

3 地质灾害分布规律

3.1 空间分布规律

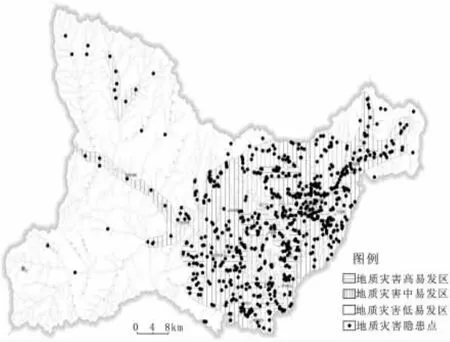

地质灾害空间分布规律是其控制和影响因素的综合体现。全县地质灾害分布受自然地质条件和人为因素的制约,地质灾害高易发区和中易发区占全县面积的38.36%,其中分布的地质灾害点数占总数的98%(图4)。

3.1.1 沿河谷两侧呈条带状集中分布

滑坡、崩塌均分布在河流两岸或沟谷两侧,洛河、葫芦河及牛武川沿线共分布78处。且其分布密度和致灾作用则与河流及沟谷的发育期有关,壮年期河流以侧蚀为主,风化、卸载作用强烈,易发生滑坡、崩塌等地质灾害。

3.1.2 在易滑或易崩地层岩性组合部位相对集中

易滑易崩地层或软弱结构面主要为黄土、新近纪红黏土层、侏罗纪、三叠纪基岩顶面以及基岩中的泥岩层面。滑坡在上部黄土下部基岩出露的岩性组合部位集中分布,据统计,大约80%的滑坡发生沿着基岩顶面或新近纪红黏土层滑动。

3.1.3 在人类工程活动强烈的地段相对集中

县城、主要城镇及较大河流的支沟中人类工程建设如修路、建窑等对坡体影响大,地质灾害多集中于此类地段。

图4 地质灾害分布与易发区图

3.2 时间分布规律

在时间域上,地质灾害也呈现出集中分布的规律。在地质历史时期,滑坡、崩塌在晚更新世末和全新世初期相对集中;在人类历史时期,滑坡、崩塌在人类活动强烈时期相对集中,全县新近发生的地质灾害均与人类工程活动有关。年内滑坡、崩塌在6~10月份的雨季相对集中。

4 结语

1)富县地质灾害主要为滑坡、崩塌和不稳定斜坡,规模以中小型为主,变形破坏模式多样,危害严重。降雨和人类工程活动是主要诱发因素。

2)地质灾害在空间上有相对集中和条带状展布的分布规律,在县城和城镇附近人类工程活动强烈的地段相对集中;沿洛河、葫芦河及牛武川等河谷两侧呈条带状分布;时间上在每年雨季相对集中。

3)人类不合理工程活动和降水的双重作用是全县滑坡崩塌灾害形成的主要诱发因素。增强防灾减灾意识,开展地质灾害气象预警预报研究,进行中短期预报和临灾预报;建立地质灾害危险性评估制度,杜绝不合理人类工程活动,才能最大限度的降低地质灾害损失。

[1]陕西地矿第二工程勘察院.中国地调局西安地质调查中心,等.延安市富县地质灾害详细调查报告.2010.

[2]雷祥义,等.黄土高原地质灾害与人类活动.北京:地质出版社.2001.

[3]刘东生,等.黄土与环境.北京:科学出版社.1985.

[4]张茂省,等.延安市宝塔区崩滑地质灾害发育特征与分布规律研究.北京:水文地质工程地质.2006.

[5]孙建中.黄土学(第一版).香港:香港考古学会.2005.

[6]核工业西北地质调查院.富县地质灾害调查与区划报告.2003.

[7]陕西省地质局第二水文地质队.陕西省区域环境地质调查报告.2000.

[8]晏同珍.水文工程地质与环境保护(第一版).武汉:中国地质大学出版社.1994.

[9]殷坤龙,汪洋,唐仲华.降雨对滑坡的作用机理及动态模拟研究.地质科技情报.2002,21(1).

[10]殷跃平.中国地质灾害减灾战略初步研究.中国地质灾害与防治学报.2004,15(2):1~8.

[11]张倬元,主编.典型人类工程活动与地质环境相互作用研究(一).成都:西南交通大学出版社.1994.