基于工作过程的机电专业课程体系开发

2012-12-06张家骅,徐连强,吴伯明

张 家 骅,徐 连 强,吴 伯 明

基于工作过程的机电专业课程体系开发

张 家 骅,徐 连 强,吴 伯 明

通过调研,分析了无锡工艺职业技术学院机电一体化技术专业课程体系存在的问题,确立了基于工作过程的课程体系开发的整体思路。阐述了课程开发过程中课程结构设置、项目课程开发等问题,并构建了“以机为主,以电为辅,控制结合”,同时,突出地方产业特点的课程体系,明确了人才培养的目标与定位。通过项目教学的实施,检验了课程开发的效果。

机电专业;课程体系;项目课程;工作过程

机电一体化技术是自动化技术、通信技术、计算机技术与机械技术相融合的新技术,已广泛应用于制造业。我国要从制造业大国发展成为制造业强国,关键在于拥有一支强大的机电一体化专业技能型人才队伍。[1]

无锡工艺职业技术学院机电一体化技术专业由1958年创校时的陶瓷机械专业发展而来,近年来,无论在招生层次、招生规模、还是师资数量方面都有了较快发展。当前,在地方经济发展急需高职院校培养大批机电一体化专业复合型高技能人才的新形势下,机电一体化专业的课程改革应成为主流。高职院校应从企业的岗位任务出发,以高等职业教育先进的教育理念为指导,以工学结合为突破口,以工作过程为课程设计的基础,以真实工作任务或社会产品为载体,优化课程结构,建立突出职业能力和职业素质培养的课程体系,改革传统教学内容和教学方法,促使教学向“致用”的方向转化,培养企业所需的人才。

一、课程体系开发的思路

基于工作过程的课程开发是现代职业教育课程研究和探索的重要课题,基于工作过程的课程模式打破了学科体系的束缚,从实际工作岗位的典型工作任务出发,以完成实际工作任务所需要的知识选取教学内容,以实际工作过程安排序化教学体系,将学习过程、工作过程与学生的个性能力发展联系起来,最大程度地体现了高职教育的特色。[2]机电一体化技术专业课程的实践性较强,工作化过程的特点明显,而且基于工作过程的项目式教学在许多高职院校已开展了研究与实践。因此,学校确立了以工作过程为核心,进行课程体系开发的整体思路,通过课程体系的改革,促进专业的整体建设,提高教师的教育教学能力。

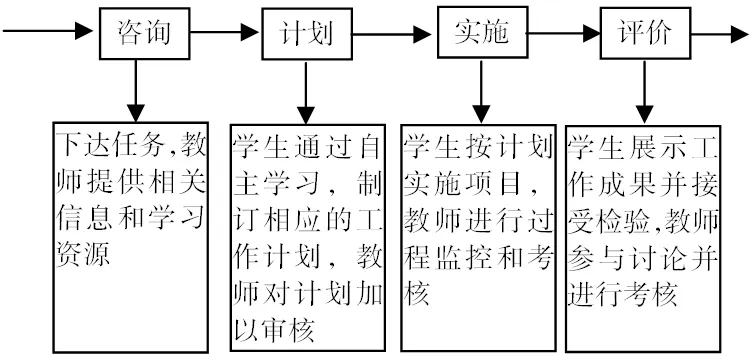

基于工作过程的项目式课程改革,是按照课程形式来整合工作分析结果,其目的是实现两个基本转换,即工作体系到课程体系的转换、职业能力标准到课程标准的转换。[3]课程开发流程如图1所示。

二、课程体系开发的过程

(一)确定课程结构

1.明确培养目标与工作岗位。专业培养目标决定课程体系的构建,而课程体系的建立又直接影响岗位能力的形成。因此,首先应通过调研,明确培养目标与工作岗位。学校通过对无锡及宜兴地区企业的走访调研,以及对近4年毕业生的问卷调查,发现机电一体化专业首次就业的岗位(群)主要是机电设备操作员和机电设备安装调试员,发展岗位主要是机电设备维护管理员和生产技术员,以及少量机电产品营销人员。

图1 课程开发流程图

通过调研,专业教师反思了教学中存在的问题,学校也进一步了解了所培养人才的就业情况,并且明确了机电一体化专业的培养目标是:机电设备操作、机电设备安装调试、机电设备维护管理和生产管理一线的高素质技能型人才。

2.分析典型工作任务。学校通过联系校友和合作企业,召开行业专家研讨会,进行了机电一体化专业工作任务与职业能力分析。

3.确定课程结构。在进行职业岗位典型工作任务分析的基础上,根据相应的职业能力要求,结合原有的课程内容,将企业中实际工作任务转化为课程,将各课程按照工作过程整合和序化形成课程顺序。课程的排列必须按照由简到繁、从易到难的顺序进行。

在学校机电一体化专业发展过程中,“机械制造”一直是课程结构中较为侧重的部分,而通过调研发现,近年来,机械行业机电一体化程度越来越高,因此,课程体系中应增加“自动化控制”方面的内容。由此,构建了“以机为主,以电为辅,控制结合”的课程体系,推行任务驱动的项目化课程,实施“教、学、做”一体的教学模式,体现“必须,够用”的原则,以工作过程为导向设置课程结构,同时体现服务地方产业的特点。

以“机”为主,即在课程编排上侧重于“机械设计基础”、“机械制造基础”、“金工实习”等课程的理论学时和实训教学安排,突出学生机械加工能力的培养;以“电”为辅,即将一些电类课程进行整合,如将“电工原理”、“电子技术”课程整合为“电工电子技术”;“控制结合”,即将“机床电气控制技术”、“可编程顺序控制器”课程整合为“电气控制与PLC技术”,将“单片机与自动控制原理”整合至“机电一体化技术”中。此外,根据调研中反映的学生基本测量工具掌握情况不理想的情况,增加了“零件测量技术”课程。

根据学校所在地宜兴电线电缆产业与环保设备产业非常发达的现状,可在机电一体化专业中增设“线缆制造”方向的专业定向班,同时,在课程体系中增设“电线电缆工艺与设备”(“环保工艺与设备”)课程。

(二)进行课程开发

改革前,在课程内容方面,主要以理论知识为主,教学时间要求和规范比较模糊;在课程结构方面,以理论课程学习为起点,而不是以工作需要为核心;在课程内容和组织形式方面,主要以课堂学习为主,实践过程依附于理论学习;在课程评价方面,以笔试成绩来评价学生的学习结果。

基于工作过程的课程体系推行任务驱动的项目化课程。项目课程的开发即以项目为载体,以工作任务为中心选择、组织课程内容,并以完成工作任务为主要学习方式,其目的在于加强课程内容与工作之间的相关性,整合理论与实践,加强学生职业能力的培养。

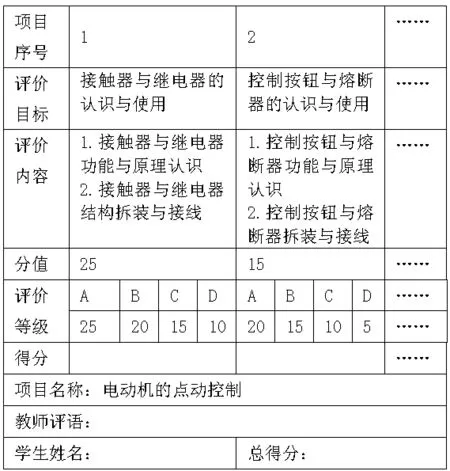

以“电气控制与PLC课程”为例,原有的课程结构包括“机床电气控制”与“可编程逻辑控制器”两门课程,经过工作任务分析后可知,典型工作任务是电气系统设计、分析、安装与维护,而并非机床电气控制。围绕这个典型工作任务进行分析,确立图2所示的10个典型项目。这些项目包含的知识点都是工作中需要用到的,体现了“必需,够用”的原则。同时,课程评价中,每个项目不再是按照学生原有的笔试成绩进行评价,而是按照学生实施项目情况进行评分,图3所示为项目一电动机点动控制电路的评分卡。

图2 电气控制与PLC项目设计图

图3 项目一:电动机的点动控制评分卡

三、课程教学的具体实施

实践是检验真理的唯一标准,课程开发是否有效,需要通过教学实施来体现。根据课程要求,按照学习性工作任务组织项目式教学,项目实施中以培养学生的职业能力为主,由教师参与项目的指导与评价。通过教学实施,确定项目式课程能否调动学生积极性,提高学生职业能力,而教师在整个教学过程中仅起到咨询、指导与解答疑问的作用。教学实施流程如图4所示。

图4 教学实施流程图

通过教学实施,将课程教学的整体情况反馈给课程设计者与专业负责人,从而为下一轮课程建设和项目设计提供依据。

[1]机电一体化职业技能培训发展课题研究组.我国机电一体化人才供求关系的分析[J].中国培训,2011(2):34-38.

[2]刘占明.基于工作过程导向的高职旅游类专业课程体系创新研究[D].石家庄:河北师范大学,2010.

[3]徐国庆.职业教育项目课程的几个关键问题[J].中国职业技术教育,2007(4):9-11.

张家骅,男,无锡工艺职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向为机电一体化;徐连强,男,无锡工艺职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向为机电一体化;吴伯明,男,无锡工艺职业技术学院研究员级高级工程师,硕士,主要研究方向为校企合作及师资培训。

G712

A

1674-7747(2012)15-0004-03

[责任编辑 盛 艳]