综放采场控顶区顶煤下沉量影响因素的数值试验研究

2012-12-04郭俊庆杨永康康天合

郭俊庆 杨永康 康天合

(太原理工大学采矿工艺研究所,山西省太原市,030024)

综放采场控顶区顶煤下沉量影响因素的数值试验研究

郭俊庆 杨永康 康天合

(太原理工大学采矿工艺研究所,山西省太原市,030024)

运用正交方法进行数值试验,分析不同因素对综放采场控顶区顶煤下沉量的影响规律,并提出相应的控制方法。研究结果表明:(1)控顶区内顶煤下沉量与5个因素显著相关,影响程度依次为:埋深>煤的单轴抗压强度>支架支撑力>煤厚>工作面长度;(2)根据实际条件,可通过顶煤注水或爆破降低煤强度、提高支架初撑力、减少工作面长度等措施控制顶煤的下沉量。(3)数值试验和现场实测对比结果说明各因素对顶煤下沉量综合影响规律的结论是可靠的。

综放采场 顶煤下沉量 影响因素 数值试验 控制方法

本文采用正交试验方法,运用FLAC3D有限差分软件研究综放开采过程中实际煤层赋存条件对控顶区内顶煤下沉量的影响规律,提出相应的控制方法,并通过公务素地区1604工作面的现场实测,对结论的可靠性进行了对比分析。

1 试验方案

正交试验方案是一种研究与处理多因素的试验设计法,它可以通过少量的实验次数,找到较好的实验结果,并简捷地对其进行进一步的分析。

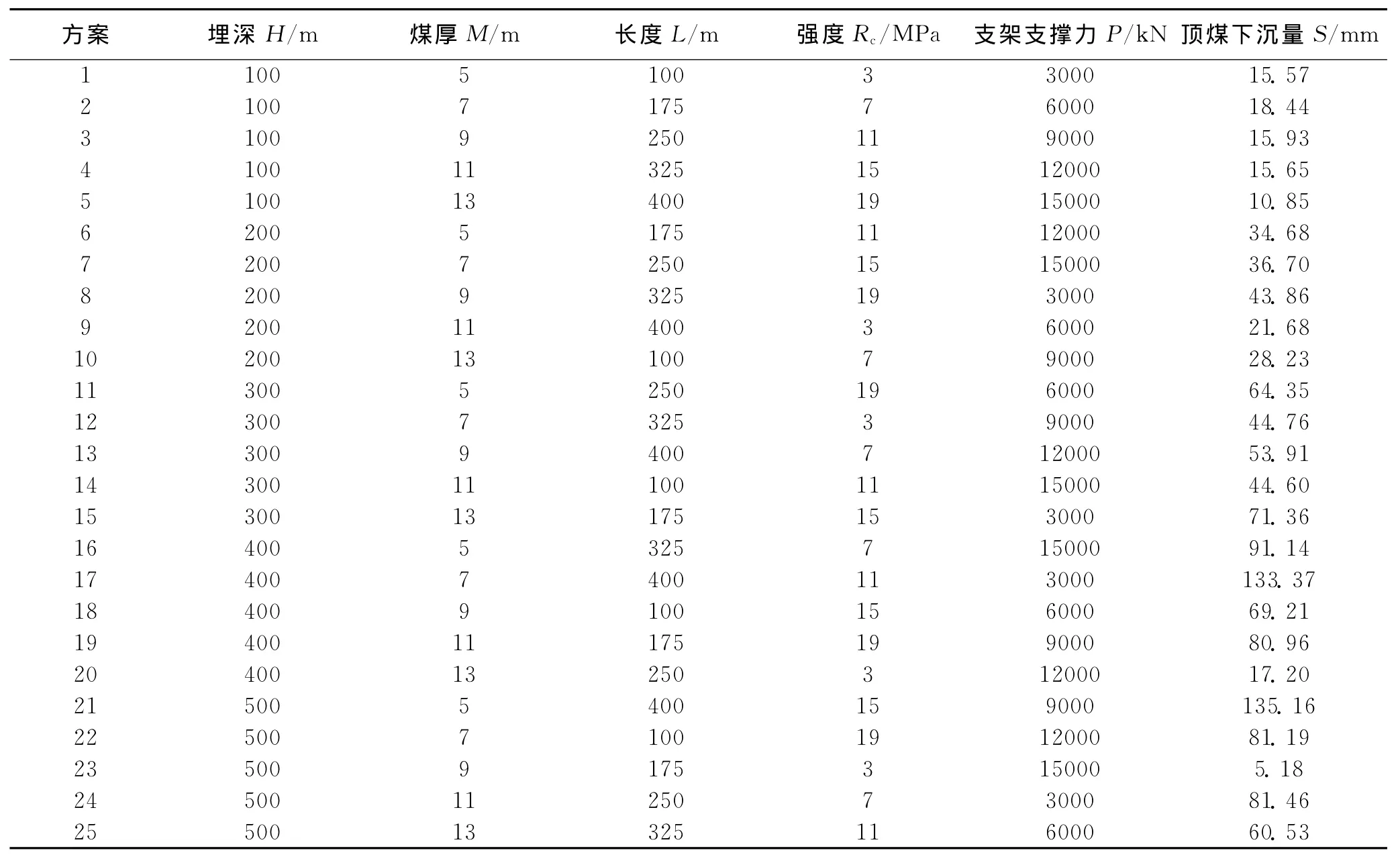

根据国内外放顶煤开采技术的研究现状,将埋深、煤厚、工作面长度、煤的单轴抗压强度和支架支撑力5个参数选定为本次试验中顶煤下沉量的影响因素。为了全面反映煤层状况,对每个因素确定5个水平,组成5因素5水平问题,见表1。采用正交试验方法设计出表2所示的25个计算方案。

表1 试验因素与水平

表2 正交试验方案

2 试验模型

选用FLAC3D有限差分软件建立试验模型,根据地层条件,确定模型的相关尺寸为:模型高度135~543m,其中顶板岩层厚度依方案不同分别为100m、200m、300m、400m和500m,煤层厚度为5m、7m、9m、11m和13m,底板厚30 m;模型长度为380m,即工作面推进方向起始端留50m实体煤柱,推进长度245m,停采线前方留85m煤柱;模型宽度取80~230m,因考虑对称性,沿工作面长度方向取一半,两端各留30m煤柱。在模型两侧仅约束水平位移,底板约束水平和垂直位移,上部模拟全厚,为自由边界。模型内各单元均考虑自重的影响。

3 模拟过程

模型建好后,沿工作面推进方向每次开挖5m,开采高度2.8m,计算至平衡,依次循环,直至工作面推进至停采线处。

在计算过程中,顶煤、顶板垮落规律按现场经验数值来模拟,其中顶煤初次垮落步距10m,直接顶初次垮落步距15m,基本顶初次来压步距25 m。工作面控顶距取5m,将煤壁后5~10m的顶煤取出。直接顶垮落后,按碎胀系数1.35填充采空区,直接顶厚12.3m,碎胀后厚16.61m。基本顶周期来压步距为10m,即煤壁后5~15m的基本顶发生周期性垮落,基本顶和上覆岩层垮落后的初始碎胀系数取1.2,其中,上覆岩层垮落厚度取值依据各方案的煤层厚度不同而异,见表3。

表3 不同煤层厚度条件下采空区基本顶垮落厚度取值

4 试验结果及其分析

4.1 各因素对顶煤下沉量的影响规律

25个正交试验方案控顶区顶煤下沉量的计算结果见表2。按照各因素不同水平,对表2计算结果进行分组,见表4。

随后对各因素作一元回归分析,可得各因素对顶煤下沉量的影响规律,见图1。

(1)随着开采深度的增大,顶煤下沉量呈对数规律增加,见图1(a),在埋深小于400m时,增加幅度较大。

(2)随煤厚的增加,顶煤下沉量呈负对数规律降低,见图1(b),主要由于增大煤厚导致顶煤厚度范围的压缩变形量增大。

表4 各因素不同水平顶煤下沉量S的计算结果

图1 各因素对顶煤下沉量S的影响规律

(3)随工作面长度的增加,顶煤下沉量呈指数规律增加,见图1(c)。

(4)随煤单轴抗压强度的增加,顶煤下沉量呈现先增后减的二次多项式规律变化,见图1(d),先增是因为Rc增加后,顶煤压缩量减小,吸收老顶回转变形的能力降低,后降则由于Rc继续增大,导致顶煤开始承受一定的顶板作用力。

(5)随支架支撑力的增大,顶煤下沉量呈负对数规律下降,见图1(e),这是支架对顶煤向上作用的结果,一方面减少了顶煤厚度范围的松动变形量,另一方面对顶板的下沉起到一定的约束作用。

由上述规律可知,通过顶煤注水或爆破降低煤的单轴抗压强度、提高支架支撑力和减小工作面长度等措施可有效控制顶煤的下沉量。

4.2 各因素对顶煤下沉量影响程度的主次排序

运用极差分析方法,分析表4中的计算结果,可得5个因素对控顶区顶煤下沉量影响的极差值:

埋深RH=78.37-15.29=63.08(mm);煤厚RM=68.18-37.62=30.56(mm);工作面长度RL=71.00-42.12=28.88(mm);

煤单轴抗压强度RRc=65.61-20.88=44.73(mm);

支架支撑力RP=69.12-37.69=31.43(mm)。

根据5个因素的极差值大小,可得各因素对顶煤下沉量影响程度的主次排序,依次为:埋深>煤单轴抗压强度>支架支撑力>煤厚>工作面长度。

4.3 各因素对顶煤下沉量的综合影响规律

运用多元回归方法分析H、M、L、Rc和P对顶煤下沉量的综合影响规律,得到:

式中:S——顶煤下沉量,m;

H——埋深,m;M——煤厚,m;

L——工作面长度,m;

Rc——煤的单轴抗压强度,MPa;

P——支架支撑力,kN。

式(1)的相关检验系数R2=0.7426,F检验中F=10.9615,大于F0.05=2.74,表现为显著相关。由上式可计算出在以上因素作用下控顶区顶煤底部的下沉量。

公务素地区16#煤层1604综放工作面采用走向长壁综放开采,底层割煤高度2.6m,全部垮落法管理顶板。工作面长300m,煤层平均厚度8.07m,平均采深140m,考虑裂隙后煤层单轴抗压强度为6.6MPa。采场选用ZFS5600/18.5/28型支撑掩护式综放支架,初撑力5232kN。将各参数代人式(1),计算可得顶煤下沉量为32.3mm。

1604工作面充分采动时,在其长度方向布置5个测点,实测得顶煤的下沉量依次为26.15mm、29.77mm、37.64mm、33.42mm和31.48mm。对比可发现,上述实测值与理论计算值接近,说明本文对控顶区顶煤下沉量影响因素的数值试验方法得当、结论可靠。

5 结论

根据表2试验方案,通过对控顶区顶煤下沉量影响因素的正交试验研究,得出的主要结论为:

(1)不同因素对综放采场控顶区顶煤下沉量影响的主次排序为:埋深>煤单轴抗压强度>支架支撑力>煤厚>工作面长度。

(2)根据实际条件,通过顶煤注水或爆破降低煤强度、提高支架初撑力、减少工作面长度等措施可有效控制顶煤的下沉量,以此实现采场稳定性控制,并提高顶煤的放出率。

(3)1604工作面控顶区顶煤下沉量数值试验值和现场实测值基本相当,说明各因素对顶煤下沉量综合影响规律的结论是可靠的。

[1] 钱鸣高,缪协兴,何富连等.采场支架与围岩耦合作用机理研究[J].煤炭学报,1996(1)

[2] 曹胜根,钱鸣高,缪协兴等.综放开采端面顶板稳定性的数值模拟研究[J].岩石力学与工程学报,2000(4)

[3] 杨永康,柴肇云,康天合.综放20m特厚煤层合理工艺参数数值试验研究[J].矿业研究与开发,2009(1)

[4] 康天合,宋选民,弓培林等.煤层条件对顶煤可放性的影响研究[J].岩土工程学报,1996(5)

[5] 王万中.实验的设计与分析[M].北京:高等教育出版社,2004

[6] 高峰,钱鸣高,缪协兴.采场支架工作阻力与顶板下沉量类双曲线关系的探讨[J].岩石力学与工程学报,1999(6)

[7] 王坚钢,赵广党,孙波.煤层注水提高短壁轻放面顶煤的可放性[J].中国煤炭,2008(1)

[8] 张立其,李志军.坚硬厚煤层综采放顶煤工艺巷预裂爆破开采技术[J].中国煤炭,2011(10)

[9] 宋选民,顾铁凤,闫志海.浅埋煤层大采高工作面长度增加对矿压显现的影响规律研究[J].岩石力学与工程学报,2007(S2)

Numerical experiment on influence factors of the subsidence of top coal in roof-control area in fully mechanized caving face

Guo Junqing,Yang Yongkang,Kang Tianhe

(Institute of Mining Technology,Taiyuan University of Technology,Taiyuan,Shanxi 030024,China)

Based on the numerical experiment through orthogonal method,the effects of different factors were studied on the subsidence of top coal in roof-control area in fully mechanized caving face,and the corresponding control methods were proposed.Some conclusions were drawn as follows:(1)The subsidence of top coal is significantly related to five factors and in turn by influence degree they are:buried depth>uniaxial compressive strength of coal>the support setting load>thickness of coal seam>face length.(2)Some measures can be taken to control the subsidence of top coal,such as reducing the uniaxial compressive strength of coal by top coal injection or blasting,improving the support setting load,reducing face length,etc..(3)The results of numerical experiment and field measurement suggest that the above conclusions are reliable.

fully mechanized caving face,top coal subsidence,influence factors,numerical experiment,control method

TD327

A

郭俊庆(1987-),男,山西临汾人,硕士,研究方向为岩石力学与煤层气开采。

(责任编辑 张毅玲)