五一煤矿员工安全心理筛查和干预研究

2012-12-12高红森栗继祖

高红森 栗继祖

(1.山西潞安集团华亿五一煤业有限公司,山西省沁源县,046500;2.太原理工大学矿业工程学院,山西省太原市,030024;3.太原理工大学煤炭产业科学发展中心,山西省太原市,030024)

研究表明,在所有导致中国煤矿事故的直接原因中,人的因素所占比率高达80%以上。由于人的因素是煤矿事故首要的致因因素,长期以来备受关注但并没有得到有效地解决,因此,研究煤矿员工的心理问题,并采取有效干预措施,对于提高行为管理的科学性、规范性,对有效防范和坚决遏制煤矿事故具有重要价值。本文以五一煤矿安全管理工作为基础,通过筛查工人的心理问题,确定影响工人不安全行为的心理因素,采用心理干预方法,减少煤矿安全管理中由于员工心理问题导致的隐患。

1 研究目的

五一煤矿对安全工作非常重视,建立了完善规范的运行及考核制度,安全管理水平得到了有效提升。但安全并不等于没有风险,2010年五一煤矿安全管理部门共计查出安全隐患128项、违章行为57项,其中不少问题属于多年来反复出现的。因此,传统的监督、检查、考核与处罚很难进一步提高企业的安全管理水平,只有对出现的问题进行深入分析,探究深层次心理原因,并研究对策措施,才能最终实现安全目标。

2 研究过程

2.1 调研阶段

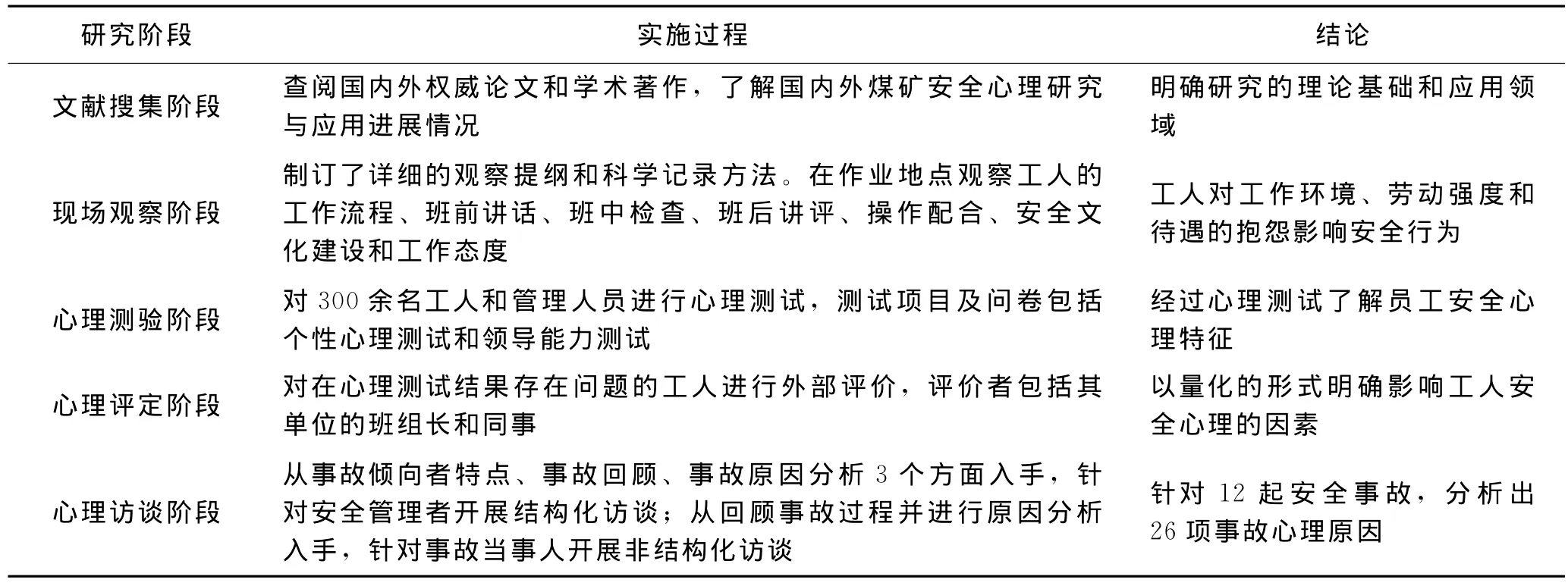

调研阶段的主要目的是通过现场观察了解煤矿井下作业关键程序,通过访谈搜集事故分析原因,根据事先确定的观察要点,对工人在作业中的心理变化和行为进行观察,分析员工不良心理行为特征。本文采用标准化心理量表、仪器为工具,对员工与安全相关的心理特征进行定量测定。在不同工种的人员中收集针对工人的安全心理和行为的评估信息,从多个视角对工人进行综合心理问题评估,见表1。

表1 调研阶段实施过程及结论

通过对五一煤矿各级管理人员的访谈,总结出26项易出事故者的心理原因;确定影响工人安全心理的因素包括个性、气质、工作满意度、班组气氛和安全意识,确定了权重,构建了安全心理的特征模型。

2.2 筛查阶段

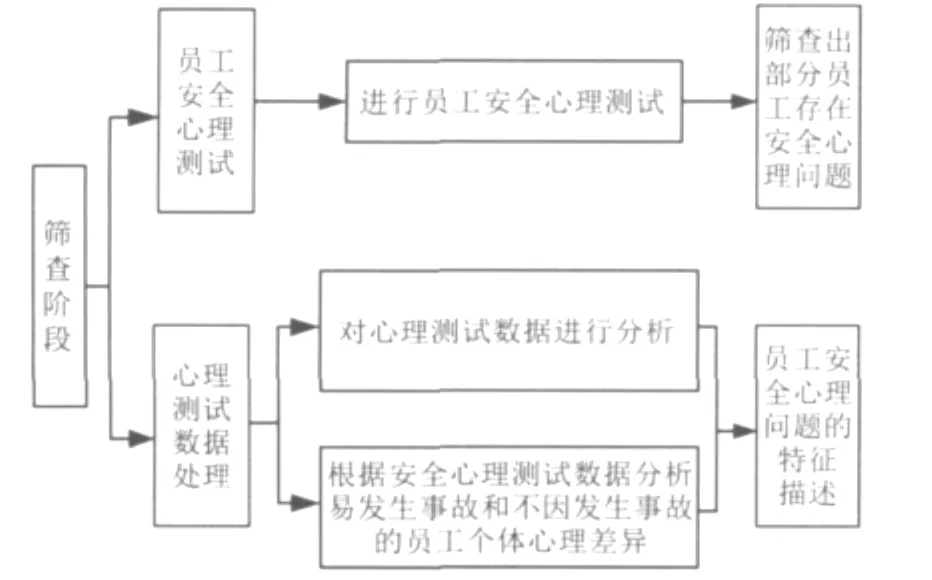

从性格、工作满意度、气质类型、班组气氛和安全意识5个方面,对工人进行安全心理测验。对测试结果分析,筛查出具有不安全心理的个体,筛选出心理疏导对象,并在统计处理的基础上分析易引发事故和不易引发事故两个群体的特征,过程见图1。

图1 心理筛查流程

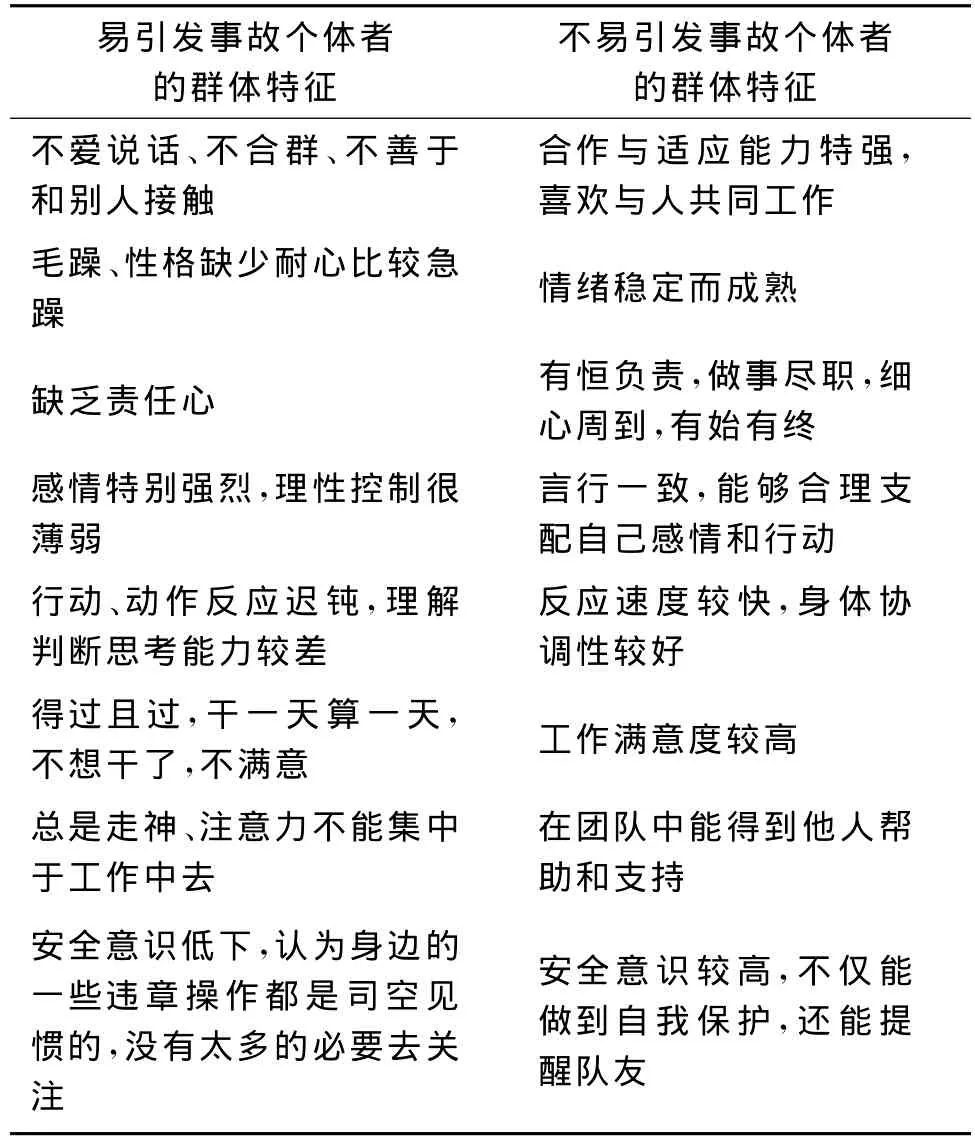

运用心理统计原理,在事故调查和分析的基础上,对事故的相关因素作出分析,进行归类比较,发现事故心理的发生规律,易引发事故及不易引发事故个体具有不同的群体特征,见表2。

表2 两个群体的特征

2.3 心理干预阶段

在安全心理筛查的基础上进行心理干预,提高心理干预对象的安全意识,验证心理干预方法的有效性,形成可有效检验心理干预方法的评价系统。

个体咨询采用一对一模式,帮助工人了解自己的个性特征和安全行为。通过安全心理行为训练,让参与者在情境训练中去体验心理上的变化,在训练的过程中和结束后对员工进行认知上的调试,使员工养成良好的行为应对模式和认知模式,最终形成工作所需的安全心理素质。以团体为对象,运用适当的辅导策略与方法,包括影响安全的个性因素主题讲座、情绪和压力讲座以及安全心理知识讲座等。依靠成员间的互动,促使个体在交往中通过观察、学习和体验,认识自我、探讨自我并接纳自我,调整和改善与他人的关系,学习新的态度与行为方式,激发个体潜能,增强适应能力,心理干预过程见图2。

图2 心理干预过程

3 安全心理筛查与干预在煤矿安全管理中的应用

按照五一煤矿安全心理筛查与干预工作的总体要求,经过调研、筛查、分析后,明确了易引发事故和不易引发事故两个群体及特征模型;针对易引发事故群体提出了心理学干预方法及效果评价体系;并对井下生产安全事故原因进行了初步诊断,为解决职工心理问题提供了依据。

3.1 安全心理干预

研究过程中,通过对60名工人进行安全心理测验,筛查出存在心理问题员工7名,五一煤矿据此进行了进一步的心理干预,通过个别心理辅导,减少员工心理问题。不过参加测试研究的人员仅是工人中的一部分,一线作业工人整体究竟还有多少易引发事故个体,值得关注。因此未来还需要筛查全部个体,并对有问题的员工进行干预。

3.2 员工上岗前筛查,减少事故人为心理隐患

将安全心理和心理健康状况作为新员工上岗前评价标准之一,既起筛查和预防作用,又为岗位配置提供依据。一线作业工人多为农民轮换工,通过上岗前心理测验,把住入口关,杜绝把事故隐患高发性格类型人群招聘到煤矿;同时,对于测验合格作业工人,考虑性格、气质,上下级搭配等因素,进行优化配置,减少隐患,提高工作效率,见图3。

图3 新工人上岗心理审核

3.3 针对事故原因分析,制定防范措施

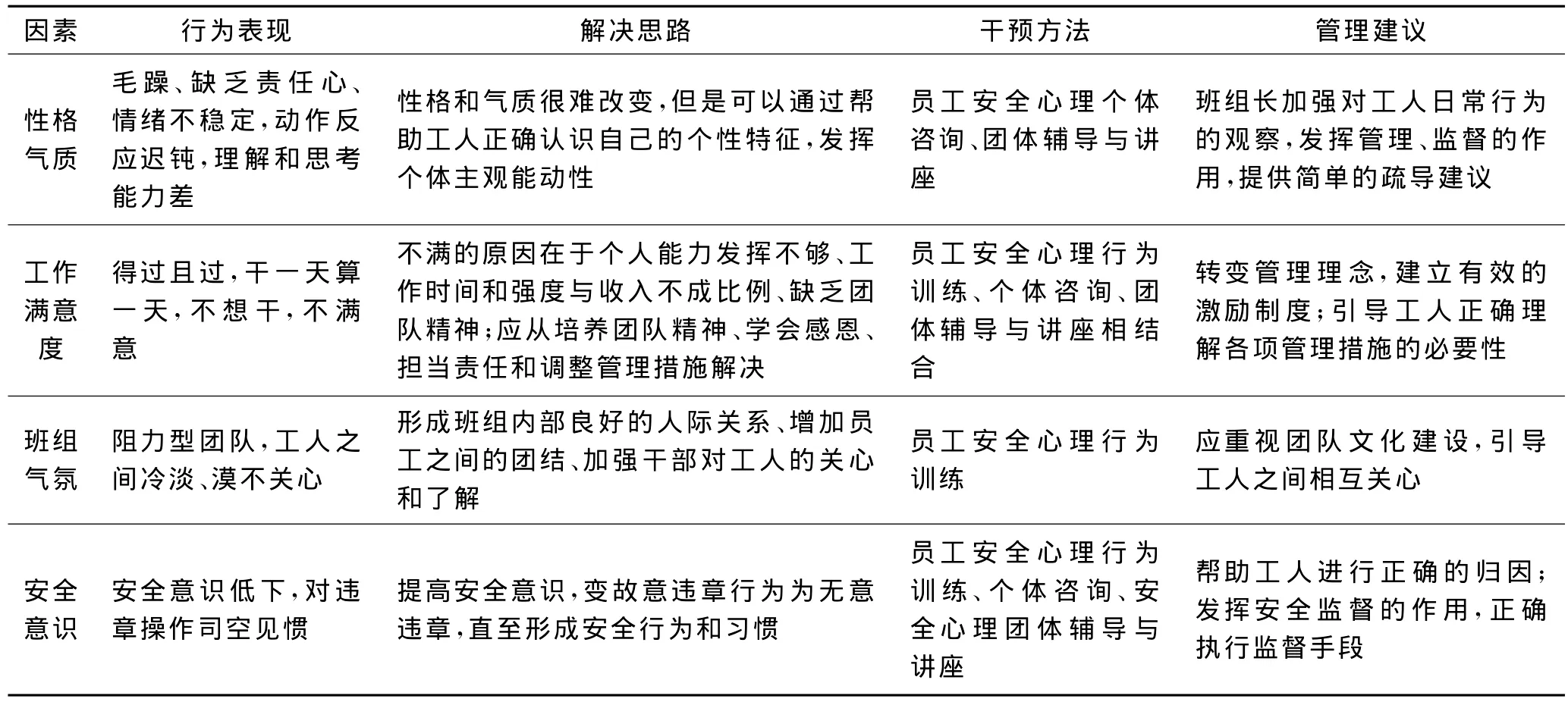

通过对五一煤矿12起安全事故原因的研究,人的不安全心理是最主要事故因素。员工安全心理问题主要包括性格气质、工作满意度、基层队组气氛和安全意识4个维度,对于易引发事故群体的干预,从这4个方面展开,见表3。

3.4 对管理人员进行心理干预

实际管理中,即使解决了员工个人心理问题,如果作业环境不安全、管理措施有缺陷,也不能完全避免事故的发生。对煤矿井下管理人员而言,他们的心理行为状况能在很大程度上决定生产的安全性。如果队干、班组长过分强调生产进度而忽视安全,一方面其对安全的错误认识会影响工人的行为,另一方面也把工人暴露在更加危险的生产环境中,产生隐患甚至事故的概率也就更大。因此也需要进行管理人员安全心理干预。

3.5 提升员工队伍整体心理素质

以“关注员工心理健康”为切入点,系统对员工开展心理教育、心理疏导和心理训练,引导员工自我调节压力,培养员工全新的生活观、人际观念。帮助员工保持稳定、健康、乐观向上的情绪,增强员工意志力、自信心、抗挫折能力和自控能力。提高员工的创新意识、奉献意识、集体意识和团队精神,提升员工队伍整体心理素质。这不仅有助于提升员工队伍整体心理素质,也可以解决由于心理问题导致的各类隐患。

表3 不安全心理产生的原因及干预方法

4 结论

(1)要提高安全心理问题管理的有效性,就必须提高研究手段的科学性、规范性。进行安全心理测试,掌握每个劳动者的个性心理特点,才能有的放矢,做好安全管理工作。本文提供了通过安全心理问卷、仪器筛查工人的心理问题,确定影响工人不安全行为的心理因素,采用心理干预方法解决员工心理问题的方法,对于多年来难以有效解决的人为心理隐患问题,提供了心理管理对策措施。

(2)由于煤矿员工的心理问题的复杂性,必须从多个视角对工人进行综合心理问题评估,才能确定影响工人安全心理的因素。在安全心理筛查的基础上,针对易引发事故及不易引发事故个体采用不同的方法进行心理干预,有助于提高心理干预方法的有效性。同时,要根据岗位的安全要求及劳动者个性特点,进行针对性的心理教育与训练。特别要注意事故情境下的行为方式教育与训练,提高他们在各种复杂情况下的心理素质和行为的安全性。

(3)实施情况表明,工人上岗前筛查,可以减少不符合工作要求的人员上岗,源头上减少人为隐患。根据工人的能力、气质、性格等方面的特点,合理安排工作岗位、优化劳动组合,可以减少安全管理压力,提高工作效率。运用个体咨询方法有助于达到调整员工安全认知的目的。通过安全心理行为训练,有助于员工最终形成工作所需的安全心理素质。以团体为对象,运用适当的辅导策略与方法,包括影响安全的个性因素主题讲座、情绪和压力调节讲座、安全心理知识讲座等,可以促进激发个体潜能,增强适应能力。因此,安全心理干预采用综合手段,才能取得最佳管理效果。

[1] 康立勋.煤矿工人安全行为规范[M].北京:煤炭工业出版社,2007

[2] 栗继祖.安全心理学[M].北京:中国劳动社会保障业出版社,2007

[3] 栗继祖.安全行为学[M].北京:机械工业出版社,2009

[4] 高红森,栗继祖.基于3 D和V I R T O O L S的煤矿安全行为模拟[J].太原理工大学学报,2010(1)

[5] 栗继祖,康立勋,周至立,杨建立.煤矿安全从业人员心理测评研究[J].中国安全科学学报,2004(3)

[6] 肖国清,陈宝智.人因失误的机理及其可靠性研究[J].中国安全科学学报,2001(1)

[7] 王茜,栗继祖.煤矿安全从业人员工作满意感与应激水平、自我效能感的关系[J].中国安全科学学报,2007(2)

[8] 栗继祖,张韶红.煤矿安全人为事故预防关键技术[J].西安科技大学学报,2008(6)

[9] 栗继祖,于国强.煤矿事故应急预案及其关键技术研究[J].中国煤炭,2008(7)