临床药师对1例喘息性支气管肺炎患儿用药方案分析及药学监护

2012-12-03莫小兰欧阳珊徐乐加李慧仪何艳玲广州市妇女儿童医疗中心广州500中山大学附属第三医院广州50630

莫小兰,欧阳珊,徐乐加,李慧仪,何艳玲#(.广州市妇女儿童医疗中心,广州500;.中山大学附属第三医院,广州 50630)

支气管肺炎以2岁以内儿童多发。最常见的病因为细菌和病毒感染。治疗原则为控制炎症(抗感染或糖皮质激素治疗)、改善通气功能、对症治疗、防止和治疗并发症[1]。喘息性支气管肺炎是小儿呼吸科常见病,目前尚无文献从药学监护角度来分析其治疗情况,故本文拟从药学监护角度,分析1例喘息性支气管肺炎患儿的治疗方案,以探讨临床药师实施药学监护的方法。

1 病例资料

1.1 现病史

某2岁女性患儿,因反复咳嗽、喘息2 d,于2010年11月21日入院。于住院前2 d开始咳嗽,呈阵发性单咳,有痰不易咳出,活动后伴喘息,流涕、打喷嚏、鼻塞,未予特殊处理。今咳嗽明显加重,呈阵发性连声咳,咳嗽剧烈时伴呕吐,伴明显喘息,无发绀,有发热,体温38℃,精神胃纳差,余正常。

1.2 既往史

于2010年11月10日-16日因喘息性支气管炎在我院予头孢呋辛钠、孟鲁司特钠、吸入用布地奈德等药物治疗。无特殊家族史、过敏史。

1.3 体格检查

体温38℃,心率120次/min,呼吸56次/min,体重12kg。双侧扁桃体可见Ⅰ度肿大,充血,未见脓点。双肺呼吸音粗,可闻及喘鸣音及少许细湿音。吸气三凹征(+)。

1.4 主要辅助检查

超敏C反应蛋白(CRP)0.8mg·L-1;血常规:白细胞(WBC)13.7×109·L-1↑,中性粒细胞绝对值11.47×109·L-1↑,淋巴细胞百分比(L%)12.4%↓,中性粒细胞百分比(N%)84.0%↑;血气分析示代谢性酸中毒;胸片示支气管肺炎。

1.5 诊断

喘息性支气管肺炎。

1.6 治疗经过

患儿入院后完善相关检查。血常规示感染。血气分析示代谢性酸中毒。胸片示支气管炎。给予氨茶碱、酮替芬、孟鲁司特钠及雾化进行抗炎、解痉、平喘治疗,头孢曲松钠抗感染治疗共8 d。治疗第2天诉痰多,不易咳出,加用溴己新注射液加强化痰祛痰,并嘱多拍背。患儿经治疗后,无发热,无咳嗽、咳痰、喘息,血象、CRP恢复正常,给予带药出院。

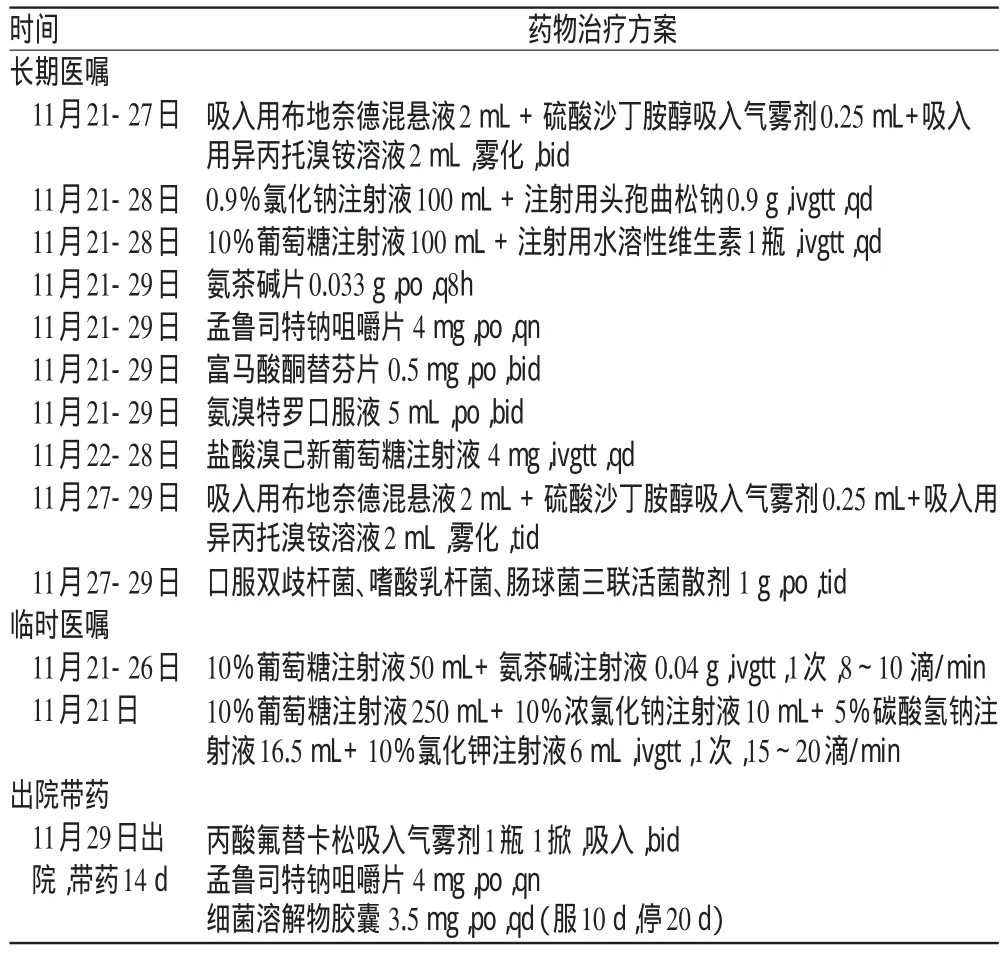

1.7 药物治疗方案

药物治疗方案具体见表1。

表1 患儿的药物治疗方案Tab 1 Therapeutic scheme of child patient

2 药物治疗及药学监护点讨论

2.1 抗感染治疗及药学监护

2.1.1 抗感染方案分析:患儿剧烈咳嗽伴明显喘息,有痰不易咳出,流涕、打喷嚏、鼻塞,发热,WBC、N%升高,L%降低。体查示:双侧扁桃体可见Ⅰ度肿大、充血,未见脓点。双肺呼吸音粗,可闻及喘鸣音及少许细湿音,吸气三凹征(+)。血气分析示代谢性酸中毒;胸片示支气管肺炎。从以上主诉、临床表现、辅助检查等判断,患儿喘息性支气管肺炎诊断明确。患儿是在入院前2 d发生感染,因此符合社区获得性肺炎(CAP)的诊断[2]。患儿2岁,腋温38℃,呼吸56次/min,吸气三凹征(+),血气分析示代谢性酸中毒,胸片示支气管肺炎,从病情评估看,根据《儿童CAP管理指南》[2],属于重度CAP,有收住院的指征。根据指南,CAP患儿常见的病原为细菌、病毒、支原体、衣原体等。以上临床表现、实验室检查和影像学检查提示患儿有细菌感染可能,有使用抗菌药物的指征。2岁患儿常见的感染细菌为肺炎链球菌、b型流感嗜血杆菌。指南[2]推荐胃肠外给药,首选阿莫西林/克拉维酸钾、头孢呋辛或头孢曲松等。我院2010年第1、2季度的耐药监测数据显示,除头孢呋辛对流感嗜血杆菌耐药率为26.7%外,上述3药对肺炎链球菌、流感嗜血杆菌都不耐药。考虑患儿在入院前已接受头孢呋辛治疗,且不直接考虑更高级的β-内酰胺类加酶抑制剂(如阿莫西林/克拉维酸钾),因此考虑先给予头孢曲松静脉滴注的经验性治疗。综上,医师选药合理。头孢曲松为第3代头孢菌素,对肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和肠杆菌属杆菌等有效。患儿肝、肾功能无异常,推荐剂量为每次20~80 mg·kg-1,以体重12 kg乘以75 mg·kg-1得出头孢曲松钠0.9 g,qd的剂量。患儿入院前1周已持续应用抗生素,入院后病原学检查阴性。用药后48 h内体温正常。继续给予头孢曲松抗感染治疗,总疗程8 d,基本合理。根据指南[3],抗菌药物疗程一般用至热退和主要呼吸道症状明显改善后3~7 d。疗程视不同病原菌、病情程度及有无菌血症存在等而异:肺炎链球菌肺炎疗程7~10 d,流感嗜血杆菌肺炎14 d左右。在初选抗生素治疗48 h,应对病情和疗效进行评估,有效者表现为体温趋降、全身症状及呼吸道症状改善,而升高的外周血WBC和CRP的下降常常滞后,胸片肺部病灶的吸收更需时日,因此不能作为更换抗生素的主要依据。初始治疗72 h症状无改善或一度改善复又恶化,均应视为无效。无效时应重新评估诊断,如仍确诊为肺炎,初始治疗无效可能是初选抗生素未能覆盖致病菌或抗生素浓度处于有效浓度之下或细菌耐药;也要考虑特殊病原体感染的可能,如真菌、病毒、卡氏肺孢子虫等及患儿存在免疫缺陷可能;最后要警惕有无医源性感染灶存在于体内,如长期气管插管、机械通气、长期静脉置管、长期留置导尿管等,此时要审慎调整用药,有条件者应作血药浓度监测并重复病原学检查,必要时采用纤维支气管镜、肺穿刺等侵入性检查技术,明确病原及其对抗生素的敏感性而调整治疗方案。

2.1.2 药学监护:①疗效观察:按照指南,及时观察疗效,如体温下降、咳嗽及咳痰量减少、WBC下降、CRP下降,则抗菌药物有效;无效要及时判断何种原因所致;同时注意抗感染疗程。②不良反应观察:观察是否有皮疹、寒战、发热、面色苍白等常见的输液反应,可能是由静脉滴注头孢曲松钠、水溶性维生素引起;观察是否有头痛、眩晕、易激动、失眠等,可能是由头孢曲松、氨茶碱引起;观察是否有发热、腹痛、腹泻等,可能是由抗生素引起的菌群失调。③用药教育:头孢曲松钠因剂量>50 mg·kg-1,输注时间至少应在30 min以上,提醒护士控制滴注速度;指导患者若输注部位有苍白、肿胀或发凉应及时通知护士。

2.2 氨茶碱的使用

2.2.1 治疗分析:根据指南,临床不应完全摒弃氨茶碱用于平喘,使用需注意其不良反应[4]。本患儿有喘息,除使用吸入糖皮质激素、β2受体激动药及抗胆碱药外,还应用氨茶碱平喘,为合理选药。患儿体重12kg,据药典氨茶碱口服剂量为每次3~5 mg·kg-1,以3 mg·kg-1计算患儿给药剂量为36 mg。氨茶碱半衰期短,以tid给药。单种途径给予氨茶碱剂量合理,但同时口服和静脉滴注氨茶碱存在中毒风险。小儿口服氨茶碱常用剂量为每次3~5 mg·kg-1,静脉注射为每次2~4 mg·kg-1,中毒血清浓度为15~20 μg·mL-1。患儿口服与静脉滴注同时使用数天,值得斟酌。患儿体重12 kg,若简单加和,每日氨茶碱总剂量(口服加静脉滴注)约为0.073 g。虽然说明书未对儿童1日极量作规定,但患儿使用的剂量(0.073 g)超过了说明书推荐的剂量范围,且其肝、肾功能尚未发育完全,有可能出现不良反应。有文献[5]报道,若一次性服用>5 mg·kg-1的剂量,在0.5~1 h即可出现中毒反应;张渝等[6]报道,同时静脉滴注和口服氨茶碱超过1次极量,可导致患者恶心、呕吐等腹部不适,停用氨茶碱后腹部不适消失。建议在发病急性期或病情较重的情况下,静脉给予负荷剂量后,使用注射剂维持,待病情缓解后再改为口服;若病情较轻,直接口服片剂即可。对于该患儿,笔者建议可先给予1个负荷剂量,以稍缓解喘息症状,再给予维持剂量静脉滴注维持;症状再好转后,可改用口服制剂。而不应一开始就口服加静脉滴注,也没必要长期静脉滴注,且根据患儿的病情改善情况,应该及时停止静脉用氨茶碱,保留口服剂型。同时,患儿静脉滴注加口服同时进行,理应作血药浓度监测。药师与护士沟通,合理安排时间间隔,并密切观察可能发生的不良反应。护士采纳。因考虑到患儿的采血依从性、经济承受能力及医护人员的配合情况,有文献[7]报道采用Excel来设计静脉滴注和口服联合给予氨茶碱的给药方案,后经临床验证,这种方案是有效的、安全的,可以在患儿无法进行氨茶碱治疗药物监测时作为一种替代方法,达到个体化给药的目的。这可以是临床药师与临床医师合作的一个亮点。

2.2.2 药学监护:①疗效观察:如气促、喘息等呼吸道症状改善,则平喘药有效。②不良反应观察:观察是否有恶心、呕吐等胃肠道反应,可能由氨茶碱引起;观察是否有头痛、眩晕、易激动、失眠等,可能是由头孢曲松、氨茶碱引起;观察是否有手颤、心动过速、心律失常等,可能由氨溴特罗、氨茶碱、沙丁胺醇引起。③用药教育:根据氨茶碱的半衰期(约3.7 h)及本院的给药时间,合理安排口服与静脉氨茶碱的给药时间,并告知家长及护士:早餐后7点、下午3点(午睡后)、晚上11点(睡觉前)给予氨茶碱。值得注意的是,该类疾病患儿常常是易坦静(氨溴索及克伦特罗的复合制剂)、氨茶碱等药联用,容易导致不良反应的发生。有文献[8]报道,氨溴索可使氨茶碱的半衰期延长,延缓氨茶碱在体内的清除。因此,在联用有相互作用药物的时候,更要合理安排给药间隔,密切监测疗效及不良反应。

2.3 微生态制剂(益生菌)的使用

2.3.1 治疗分析:该患儿使用益生菌主要是预防抗生素相关性腹泻(AAD)[9]。使用双歧杆菌三联活菌胶囊(培菲康)主要是迅速建立肠道正常菌群[10]。益生菌预防用于AAD在临床已有较多报道,疗效也很确切。《微生态制剂儿科应用专家共识》[11]也提出,微生态制剂可合理预防应用于AAD。但本院90%使用抗生素的患儿都使用了益生菌,是否有必要?应如何合理选用呢?结合专家共识[11],笔者认为,医师在使用益生菌前需考虑:①患儿的病情及机体免疫情况,病情是否需长疗程使用抗生素,若长疗程使用,可以早期使用益生菌预防;但对于免疫功能受损患儿,不推荐使用。②选用品种及剂量:益生菌的作用具有明显的菌株特异性和剂量依赖性。在选择时应注意各种药物所含的菌株及该药在上市后的循证评价效果[10]。③已由细菌或病毒引起的感染性腹泻早期不宜使用,此时应用无效;在使用抗感染药和抗病毒药后期,可辅助给予,以恢复菌群平衡[12]。④患儿家庭的经济承受能力,在综合评价患儿病情后,还应根据其经济能力选用合适的益生菌。⑤益生菌本身无毒力,应用安全性好,但仍应关注制剂中菌株能否引起潜在的感染,是否会携带和传递耐药性和产生有害的代谢产物。

2.3.2 药学监护:①疗效观察:看有无腹泻。②不良反应观察:观察是否有过敏、腹泻等,评价是益生菌所致的潜在感染还是由抗生素引起的菌群失调。③用药教育:在使用中,做好护士及家长的用药教育。护士应注意观察患儿有无过敏反应。同时应交代家长有些益生菌要冷藏,如培菲康;有些活菌不耐酸,宜在餐前0.5 h服用,如丽珠肠乐;大多益生菌不耐热,服用时不应用热水送药,宜用温水。且一般不宜与抗生素同用,若需同用,应加大益生菌的剂量或错开时间服药,最好间隔2~3 h以上;胃肠道外使用抗生素影响较小;但酪酸菌、芽胞杆菌、布拉酵母菌可与抗生素同用。

2.4 出院带药

2.4.1 用药分析:患儿无发热、咳嗽、喘息,病情好转,血象恢复正常,一般情况好,准予出院。出院带丙酸氟替卡松吸入气雾剂1瓶 1掀,吸入,bid,细菌溶解物胶囊 3.5 mg,po,qd(服10 d,停20 d),孟鲁司特钠咀嚼片4 mg,po,qn。丙酸氟替卡松吸入气雾剂为糖皮质激素类药,适用于哮喘的预防性治疗。与其他糖皮质激素相比,本药具有较高的亲脂性,易在肺组织中摄取及储存,同时在肺部的作用时间更持久。该患儿出院后短时间内再发呼吸道感染,细菌溶解物胶囊适用于预防呼吸道的反复感染及慢性支气管炎急性发作,可作为急性呼吸道感染治疗的合并用药。

2.4.2 出院用药教育:使用丙酸氟替卡松气雾剂前应轻摇药瓶,同时注意按压喷嘴应与吸气同步,以使药物能有效吸入至肺部,有能力的话可以借助带面罩的气雾剂吸入辅助装置给药。指导患儿家长在给儿童吸入丙酸氟替卡松气雾剂后,应给儿童以净水漱洗口腔和咽部,以减少因吸入本药出现的口腔和咽部的念珠菌病、声音嘶哑。该患者仅2岁,不易吞服胶囊,家长可将细菌溶解物胶囊打开,将其内容物加入饮料(果汁、牛奶等)中给药。指导患儿家长要在每日晨空腹(饭前1 h或饭后2 h)给患儿服细菌溶解物胶囊,连服10 d,停药20 d,建议在日历上标注用药日期,以防漏用药。细菌溶解物胶囊连续使用3个月为1个疗程。如服药后有持续胃肠道紊乱现象,应咨询医师,可选择中断治疗;如有长时间的皮肤反应和呼吸问题,也应咨询医师后再续用。

3 总结

总的来说,从病史、疗效、不良反应观察、抗感染药应用、专科药物应用等方面分析,该患儿用药方案基本合理。从疗效、不良反应、专科药物应用等方面分析用药方案,是临床药师开展药学监护的基本工作内容;深入研究抗感染用药、专科用药、益生菌的使用是实施儿童支气管肺炎药学监护的亮点。另外,书写药历是药师参与临床的前期准备工作之一,通过书写、分析药历,掌握临床诊治思维,找出治疗中的共性和个性,做好护士及患儿家长的用药教育;专项调研个性的治疗(如专项研究上述病例的氨茶碱、益生菌治疗)并与医师合作,做到有效沟通,让医师一有用药问题就想到临床药师,这样临床药师才能在治疗团队有一席之地。

[1]杨锡强,易著文.儿科学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2004:311-316.

[2]中华医学会儿科学分会呼吸学组.儿童社区获得性肺炎管理指南(试行)[J].中华儿科杂志,2007,45(2):86.

[3]中华医学会儿科学分会呼吸学组.急性呼吸道感染抗生素合理使用指南(试行)[J].现代实用医学,2003,15(10):649.

[4]中华医学会儿科学分会呼吸学组.儿童支气管哮喘诊断与防治指南[J].中华儿科杂志,2008,46(10):747.

[5]王 恒,张 伟.氨茶碱临床应用研究进展[J].中国社区医师,2010,12(5):14.

[6]张 渝,陈 雁.氨茶碱不合理使用致腹部不适1例临床分析[J].中国药业,2009,18(16):71.

[7]苏银法,杜乐燕.静脉滴注和口服联合用药的Excel给药方案设计[J].中国药房,2010,21(34):3200.

[8]张春宝,刘 宁,崔朝勃,等.口服氨溴索对氨茶碱体内药动学的影响[J].中国药房,2005,16(2):124.

[9]刘作义,程 茜.儿科抗生素相关性腹泻[J].中国实用儿科杂志,2010,25(7):499.

[10]吴东方.微生态制剂的临床应用[J].临床药物治疗杂志,2003,1(4):33.

[11]中华预防医学会微生态学分会儿科学组.微生态制剂儿科应用专家共识[J].中国实用儿科杂志,2011,26(1):20.

[12]张 蕾,蔡东联.微生态制剂临床应用研究进展[J].国外医学-卫生学分册,2009,36(3):147.