不同发育阶段杉木人工林凋落物及不同组分持水特性的比较

2012-12-02周丽丽吴鹏飞马祥庆刘春华王俊鸿

周丽丽,吴鹏飞,马祥庆* ,刘春华,王俊鸿

(1.福建农林大学林学院,福建福州350002;2.福建省杉木工程技术研究中心,福建福州350002;3.福建农林大学莘口教学林场,福建三明365000)

杉木(Cunninghamia lanceolata)是中国南方最重要的速生优良用材树种之一,在南方林业生产中占有举足轻重的地位(俞新妥,1996;马祥庆等,2000)。由于单一树种多代连栽及人为经营措施不当等原因,造成杉木人工林土壤性质变差和水源涵养功能下降(Ma et al.,2002),限制了杉木人工林的可持续经营。

凋落物是森林水源涵养功能的重要组成部分,具有拦蓄雨水、保护地表土壤免遭雨滴直接溅蚀和削弱地表径流对土壤冲刷的功能。不同森林生态系统由于其物种生物学特性、垂直结构、凋落物及土壤理化性质不同,其水源涵养功能存在较大差异(陈光升等,2008;王勤等,2003)。不同年龄阶段的森林生态系统凋落物层和土壤层具有不同的理化性质,因而具有不同的水源涵养能力(游秀花,2005)。国内许多学者从杉阔混交的角度对不同杉木林的涵养水源功能进行研究,但对于不同发育阶段杉木人工林的研究较少,有关杉木凋落物层不同组分对其涵养水源的生态效益还有待进一步探讨。

有鉴于此,本文选择福建杉木中心产区11年生、22年生和34年生杉木人工林为研究对象,采用野外调查与室内浸提相结合的方法,对不同发育阶段杉木人工林凋落物现存量及凋落物各组分的持水能力进行研究,以期揭示各发育阶段杉木人工林凋落物及各组分对降雨的拦蓄能力,为杉木人工林的合理管理提供科学依据。

1 试验地概况

试验地位于福建三明莘口教学林场,地理位置为北纬26°10',东经117°27'。平均海拔205 m,土壤为砂页岩发育的山地红壤,林下植被主要有铁线蕨(Adiantum capillus-veneris Linn.)、山姜(Alpinia japonica(Thunb.)Miq.)、天仙果(Ficus erecta Thunb.var.beecheyana(Hook.et Arn.)King)和绣球花(Hydrangea macrophylla(Thunb.)Ser.)等。三种林分的基本情况见表1。

表1 林分概况Table 1 General characteristics of different developmental stages of Chinese Fir plantations

三明属亚热带海洋性季风气候,气候温暖湿润,四季分明,夏半年多东风,炎热多雨;冬半年多东北风,寒冷干燥。年均气温19.1 ℃,≥10 ℃年积温6677.9-5240.2 ℃,年均日照时数1698.8 h,年均风速为1.1 m/s,年均降水量,年均蒸发量1585.0 mm,相对湿度81.0%,无霜期300 d左右。

2 研究方法

2.1 凋落物现存量调查

依据典型性和代表性原则,2012年3月在幼龄林(2002年造林)、中龄林(1991年造林)和成龄林(1979年造林)林分中,分别设置3个20 m×20 m标准地。在每个标准地内随机布设1 m×1 m的小样方5个,将小样方内的凋落物全部收集起来(包括分解层和半分解层),取回,按叶、枝、花果和其它组分(指林地内其它树种的叶凋落物和林下植被凋落物)分成四类,称鲜重,随后分别置于80℃恒温干燥箱内烘干至恒重,称干重,计算出自然含水率,并据此换算成单位面积林地的现存量。

2.2 凋落物持水特性的测定

分别称取凋落物各组分(枝、叶、花果、其它)15-20 g置于自制的18 cm×18 cm尼龙网袋中,浸水0.5、1、1.5、2、4、6、8、10、12、16 和24 h 捞起,放置5 min 直到尼龙网袋不滴水时称重,计算出不同组分的持水性指标。混合凋落物按照现存量中的叶、枝、花果和其它组分进行配比,幼龄林的比例为4:2:1:3,中龄林的为5:4:1:5,成龄林的为38:24:1:15,持水性指标的测定方法同上。

2.3 计算方法

凋落物持水率R(%)=(浸泡时间t的凋落物重量Wt-凋落物烘干重W0)/凋落物烘干重W0×100%;

凋落物持水量Q(t·hm-2)=凋落物现存量M×凋落物持水率R;

凋落物吸水速率V1(g·g-1·h-1)=(浸泡t时间的凋落物重量Wt-凋落物烘干重W0)/(凋落物烘干重W0×浸泡时间t);

凋落物最大持水率Rm(%)=凋落物浸泡24小时中最大持水率RX;

凋落物最大持水量Qm(t·hm-2)=凋落物最大持水率Rm×凋落物现存量M;

凋落物最大拦蓄率Lr(%)=凋落物最大持水率Rm-自然含水率R0;

凋落物最大拦蓄量L(t·hm-2)=凋落物最大拦蓄率Lr×凋落物现存量M;

凋落物有效拦蓄率W(%)=0.85Rm-R0[Rm-最大持水率(%);R0-平均自然含水率(%)];

凋落物有效拦蓄率量L2(t·hm-2)=凋落物有效拦蓄率W×凋落物现存量M

3 结果与分析

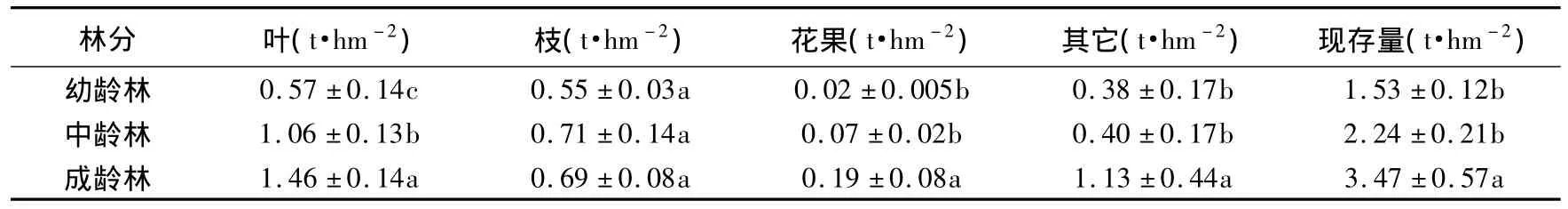

3.1 不同发育阶段杉木人工林凋落物及各组分现存量比较

如表2所示,不同发育阶段凋落物现存量表现为成龄林 >中龄林 >幼龄林,在1.53-3.47 t·hm-2之间。其中成龄林现存量与幼龄林、中龄林间差异均达显著水平。各凋落物组分占现存量的比例不同,不同发育阶段杉木凋落物均表现为叶凋落物所占比例最大,在37.16%-47.32%之间,花果所占比例最小,仅为1.60%-5.45%。幼龄林与中龄林凋落物各组分现存量均表现为叶>枝>其它>花果,成龄林各组分含量表现为叶>其它>枝>花果。

3.2 不同发育阶段杉木人工林凋落物及各组分持水能力的比较

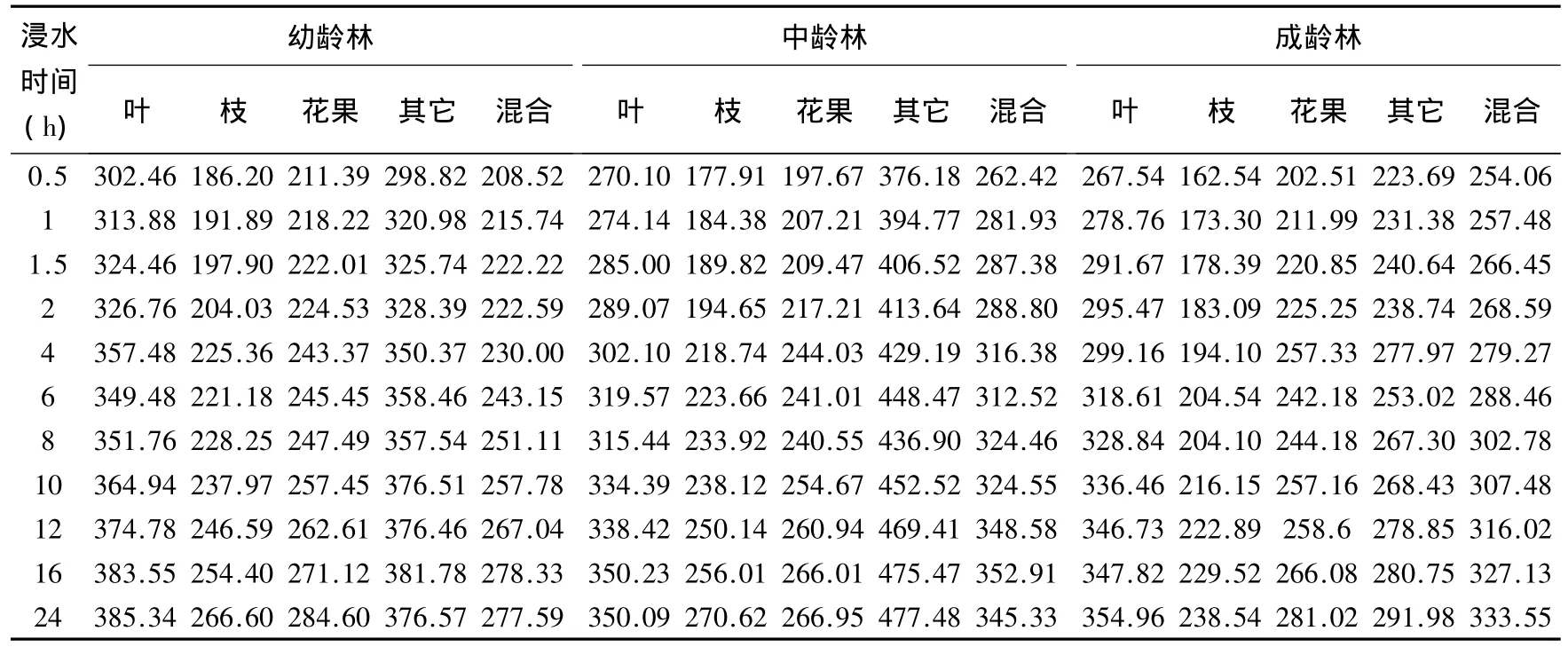

3.2.1 持水率 表3可知,随浸水时间延长,三种林龄凋落物不同组分的持水率均呈增加趋势,前4 h增加迅速,之后增加缓慢。三种林龄混合物最大持水率平均值为318.82%,表现为中龄林(345.33%)>成龄林(333.55%)>幼龄林(277.59%)。幼龄林和成龄林不同组分的最大持水率均表现为叶>其它>花果>枝,中龄林表现为其它>叶>枝>花果。可见,最大持水率在各组分中分配规律表现为叶占比例较大,是混合组分的1.01-1.39倍;枝占比例较小,是混合组分的 0.72-0.96 倍。

表2 不同发育阶段杉木凋落物现存量的比较(t·hm-2)Table 2 Comparison on the litterfall production under different developmental stages of Chinese Fir plantations(t·hm-2)

表3 不同发育阶段杉木凋落物不同组分持水率比较(%)Table 3 Comparison on the water holding rate of different litter components under different developmental stages of Chinese Fir plantations(%)

表4 不同发育阶段杉木凋落物不同组分持水量比较(t·hm-2)Table 4 Comparison on the water holding capacity of different litter components under different developmental stages of Chinese Fir plantations(t·hm-2)

3.2.2 持水量 表4可知,随浸水时间的延长,三种林龄凋落物叶、枝、混合凋落物均呈增加趋势,前4 h增加迅速,之后增加缓慢,达到饱和时间大约在10-12 h;花果凋落物持水量增加不明显。三种林龄混合最大持水量平均值为7.86 t·hm-2,表现为成林(11.60 t·hm-2)>中林(7.73 t·hm-2)>幼林(4.24 t·hm-2)。说明随着林龄的增长,凋落物的持水能力加强。幼龄林不同组分最大持水量表现为叶>枝>其它>花果,中龄林和成龄林均表现为叶>其它>枝>花果。可见,凋落物各组分的最大持水量不同,表现为叶占比例最大,在44.66%-51.65%之间;花果占比例最小,介于1.65%-4.66%。

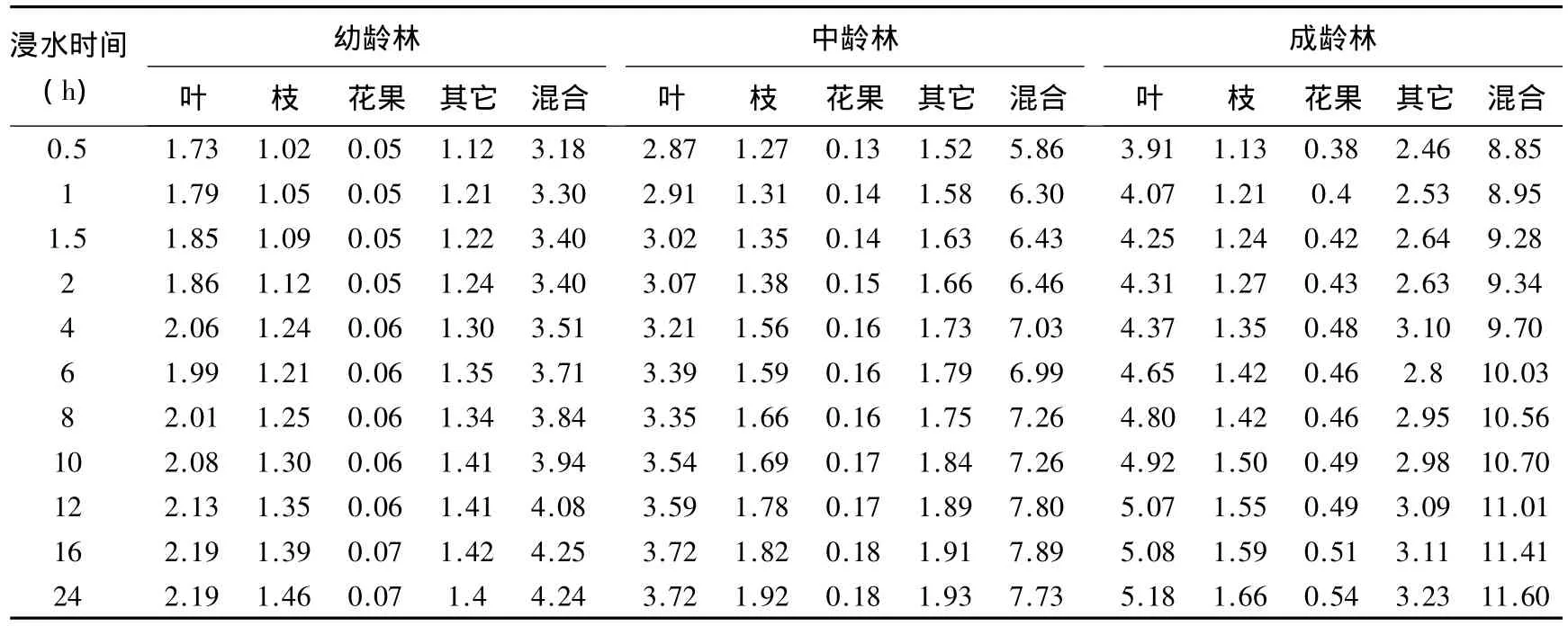

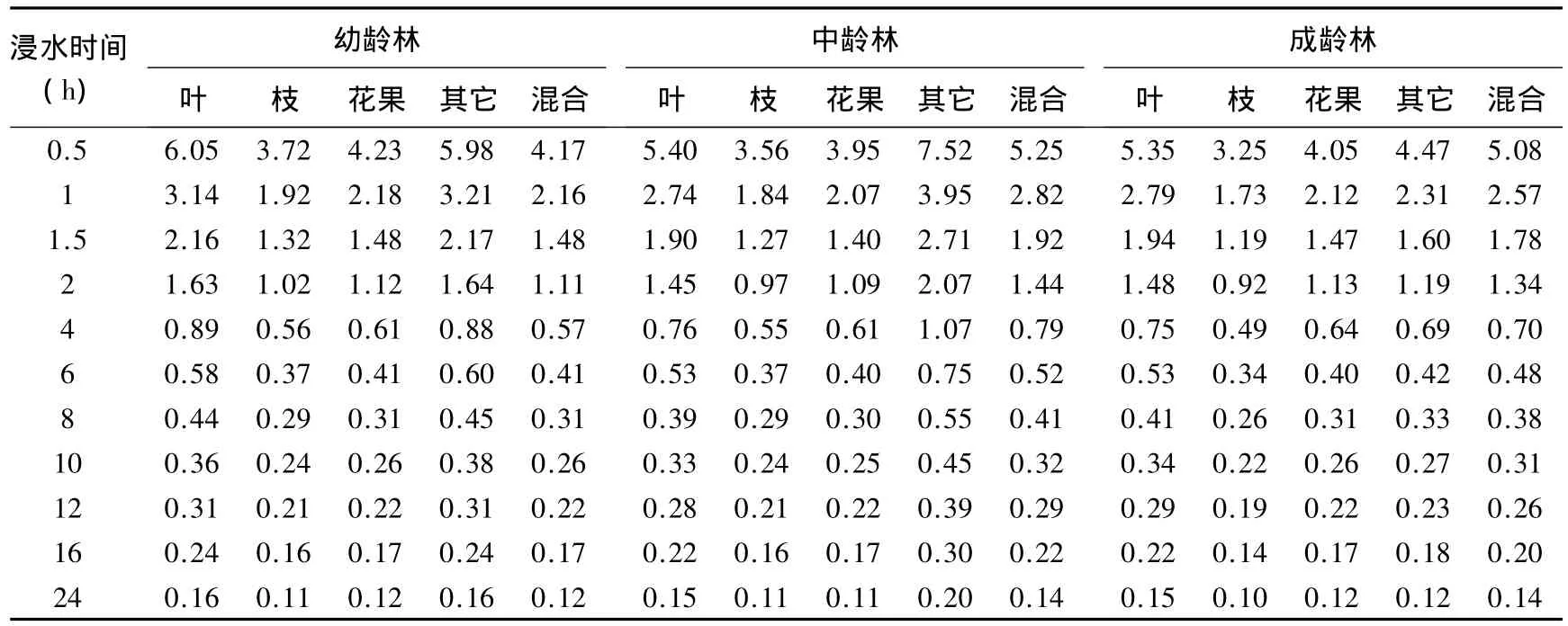

3.2.3 吸水速率 表5可知,各组分吸水速率均表现为前0.5 h内最大,随后急剧下降,至6 h后,开始缓慢下降,最后趋于一致。三种林龄凋落物最大吸水速率表现为中龄林>成龄林>幼龄林;幼龄林和成龄林不同组分的最大吸水速率均表现为叶>其它>花果>枝,中龄林表现为其它>叶>花果>枝,可见,凋落物各组分的吸水速率不同,叶与其它组分具有较大的吸水速率,枝的吸水速率最小。

表5不同发育阶段杉木凋落物不同组分吸水速率比较(g·g-1·h-1)Table 5 Comparison on the water absorbing rate of different litter components under different developmental stages of Chinese Fir plantations(g·g-1·h-1)

3.3 不同发育阶段杉木人工林凋落物及各组分对降雨拦蓄能力的比较

3.3.1 不同发育阶段杉木人工林凋落物的拦蓄能力 表6可知,杉木不同发育阶段的凋落物层及不同组分均表现为最大持水率(量)>最大拦蓄率(量)>有效拦蓄率(量)。不同发育阶段杉木人工林凋落物层对降雨的拦蓄能力不同。混合组分的最大持水率、最大拦蓄率和有效拦蓄率均表现为中龄林>老龄林>幼龄林,最大持水量、最大拦蓄量和有效拦蓄量均表现为老龄林>中龄林>幼龄林。可见,不同发育阶段杉木人工林凋落物有效拦蓄量明显小于最大持水量和最大拦蓄量。以老龄林为例,每年最大持水量和最大拦蓄量分别为11.60 t·hm-2、9.92 t·hm-2,而有效拦蓄量却仅为 5.93 t·hm-2。幼龄林与中龄林的有效拦蓄量分别为1.88 t·hm-2、4.04 t·hm-2。

3.3.2 凋落物不同组分的拦蓄能力 表6可知,凋落物各组分对降雨的拦蓄能力不同。幼龄林和老龄林最大持水率、最大拦蓄率和有效拦蓄率表现为叶占比例最大,枝最小;中龄林表现为其它组分的比例最大,花果最小。三种林分的最大持水量、最大拦蓄量和有效拦蓄量均表现为叶占比例最大,花果最小,二者之间差异显著(P<0.05)。由此可知,叶凋落物对降雨的拦蓄能力最强。不同发育阶段的叶凋落物最大拦蓄量表现为成龄林(4.33 t·hm-2)>中林龄(3.07 t·hm-2)> 幼龄林(1.85 t·hm-2),分别占凋落物层的 43.65%、46.23% 和 53.78%。不同发育阶段的叶凋落物有效拦蓄量表现为成龄林(2.80 t·hm-2)>中林龄(1.98 t·hm-2)>幼龄林(1.23 t·hm-2),差异显著(P <0.05),分别占凋落物层的 51.95%、49.01%和 65.43%。

表6 不同发育阶段杉木凋落物不同组分对降雨拦蓄能力的比较Table 6 Comparison on the water interception ability of different litter components under different developmental stages of Chinese Fir plantations

4 讨论

凋落物层的持水能力与凋落物层的现存量有关,一般而言,凋落物层的现存量越大,储水能力越强,水源涵养功能越好(何亚平等,2006)。本研究中发现:杉木人工林凋落物现存量表现为成龄林>中龄林>幼龄林,三种林分中成龄林的持水能力最强,但杉木成龄林的现存量为3.47 t·hm-2,仍小于气候相近的常绿针叶林(申卫军等,2001;Kavvadias et al.,2001),可能的原因有两个方面:一是可能与杉木凋落物的自身宿存特性有关,即杉木枯死枝叶会悬挂在树上很长时间才会脱落(张家城和盛炜彤,2001);二可能与树种自身的生物学特性有关,一般而言,阔叶树的凋落量远大于针叶林(Yang et al.,2003)。

凋落物的持水能力与凋落物的组成有关(马书国等,2010),凋落物不同组分的凋落量表现为叶>枝>花果>其它(Ma et al.,2002)。本研究结果与以上结果略有不同,幼龄林与中龄林凋落物各组分现存量表现为叶>枝>其它>花果,成龄林各组分则表现为叶>其它>枝>花果,这可能与杉木的生物学特性有关。本研究发现:凋落物各组分中叶凋落物的最大持水率、最大持水量及最大吸水速率均最大,而花果较小,说明在凋落物不同组分中,杉木叶凋落物在持水性能方面发挥着重要作用。

影响凋落物层对降雨拦蓄能力的因素很多,但起主要作用的因素除现存量外,还有最大持水率和自然含水率(高人和周方柱,2002)。在自然状态下,降落到地表的雨水,一部分被凋落物层拦蓄,一部分渗入到土壤中,余下部分形成地表径流。因此,最大持水率(量)及最大拦蓄率(量)一般只能反映凋落物层的持水能力,并不能反映对实际降水的拦蓄能力(雷瑞德,1984)。本研究发现:杉木不同发育阶段有效拦蓄量明显低于最大拦蓄量和最大持水量,因此,简单地把最大拦蓄量和最大持水量作为衡量凋落物对降雨拦蓄能力的指标不够准确。

4 结论

不同发育阶段杉木凋落物现存量表现为成龄林>中龄林>幼龄林;最大持水率、最大拦蓄率和有效拦蓄率均表现为中龄林>成龄林>幼龄林;最大持水量、最大拦蓄量和有效拦蓄量均表现为成龄林>中龄林>幼龄林;最大吸水速率表现为中龄林>成龄林>幼龄林。说明杉木人工林在发育过程中,随杉木各器官不断发育,其细胞透水、持水能力变强,但吸水率及吸水速率并不会随林龄的增加而持续变大。由于成龄林凋落量大,其持水能力最强。

不同发育阶段杉木凋落物不同组分中,现存量表现为叶占比例最大,达37.16%-47.32%;花果占比例最小,为1.60%-5.45%。幼龄林最大持水量表现为叶>枝>其它>花果,中龄林和成龄林均表现为叶>其它>枝>花果。幼龄林最大持水率表现为叶>花果>其它>枝,中龄林表现为其它>叶>枝>花果,成龄林表现为叶>其它>花果>枝。幼龄林和成龄林最大吸水速率均表现为叶>其它>花果>枝,中龄林表现为其它>叶>花果>枝。可见,在杉木凋落物不同组分中,叶凋落物由于其自身的生物学特性及现存量较大等原因,成为杉木凋落物涵养水源功能的重要承担者。

致谢:

福建农林大学莘口教学林场蒋宗垲科长、福建农林大学林学院研究生孟李群、李琦、刘鑫鼎和本科生马新玉、程潇朦、苏启将参加了野外调查工作,王春梅、邹菲情、郭安琪同学参加了数据分析工作,特此致谢!

陈光升,胡庭兴,黄立华,唐天云,涂利华,雒守华.2008.华西雨屏区人工竹林凋落物及表层土壤的水源涵养功能研究.水土保持学报,22(1):159-162.

高人,周广柱.2002.辽宁东部山区几种主要森林植被类型枯落物层持水性能研究.沈阳农业大学学报,33(2):115-118.

何亚平,费世民,蒋俊明.2006.四川长宁竹林凋落物的蓄水功能研究.北京林业大学学报,28(5):35-41.

雷瑞德.1984.秦岭火地塘林区华山松林水源涵养功能的研究.西北林学院学报,(1):19-33.

马书国,杨玉盛,谢锦升,郭剑芬,杨智杰,高玉春.2010.亚热带6种老龄天然林及杉木人工林的枯落物持水性能.亚热带资源与环境学报,15(2):31-37.

马祥庆,刘爱琴,马壮,范少辉.2000.不同代数杉木林养分积累和分配的比较研究.应用生态学报.11(4):501-506.

申卫军,彭少麟,周国逸,林永标,李志安.2001.马占相思(Acaciam angium)与湿地松(Pinus elliotii)人工林枯落物层的水文生态功能.生态学报,21(5):846-850.

王勤,张宗应,徐小牛.2003.安徽大别山库区不同林分类型的土壤特性及其水源涵养功能.水土保持学报,17(3):59-61.

游秀花.2005.马尾松天然林不同演替阶段土壤理化性质的变化.福建林学院学报,25(2):121-124.

俞新妥.1996.杉木栽培学.福州:福建科学技术出版社,2-19.

张家城,盛炜彤.2001.杉木人工林树上宿存枯死枝、叶在冠层与在枯枝落叶层分解的比较研究.林业科学,37(6):2-10.

Kavvadias VA,Alifragis D,Tsiontsis A,Brofas G and Stamatelos G.2001.Litterfall litter accumulation and litter decomposition rates in four forest ecosystems in northern Greece.Forest Ecology and Management,144:113-127.

Ma X Q,Liu CJ,Hannu I,Westman CJ and Liu AQ.2002.Biomass,litterfall and the nutrient fluxes in Chinese fir stands of different age in subtropical China.Journal of Forestry Research,13(3):165-170.

Yang YS,Lin P,Guo JF,Lin RY,Chen GS,He ZM and Xie JS.2003.Litter production,nutrient return and leaflitter decomposition in natural and monoculture plantation forests of Castanopsis kawakamii in subtropical China.Acta Ecologica Sinica,23(7):1278-1289.