论翻译的跨空间映射及概念整合过程——兼论双语转换意义生成的心理机制

2012-11-20马海燕

马海燕

(1.浙江万里学院,浙江 宁波 315100;2.广东外语外贸大学,广东 广州 510420)

一、引言

传统对于翻译的研究多局限在语言层面上的转换及如何达到双语意义的对等,而对于语言转换幕后译者的思维运作过程及转换过程中意义生成的心理机制缺少关注。随着认知语言学的兴起,翻译学开始与其联姻,译者的操作过程及认知机制开始进入学者的研究视野。心理空间和概念整合作为认知语言学的一个重要研究范式[1],自然被用作翻译学研究的工具。国外的相关研究主要有Nili Mandelblit[2],他研究了英语和希伯来语中致使结构相互转换时的认知机制。国内学者也开始把双语翻译视为译者心理空间中概念整合的结果,并对该过程从不同角度进行阐述,如:王斌[3][4][5][6][7],孙亚[8][9],尹富林[10],王心洁、马仲文[11],董桂荣、冯奇[12],戴炜栋、陆国强[13],周道凤、刘国辉[14],章宜华[15]等。此外,心理空间理论还被用来探讨语篇的翻译[16]。上述研究开启了动态研究翻译过程的大门,为我们继续深入研究译者心理空间的映射和整合提供了可供借鉴的方法论基础。本文尝试用心理空间和概念整合理论来解读译者进行双语转换过程中的心理机制,并对跨空间映射的不同方式进行分析,以便找出规律来指导翻译实践。

二、心理空间和概念整合理论对于翻译的解释力

根据心理空间和概念整合理论[17][18],思维的形成和话语的意义构建是通过激活两个或多个心智空间并对其进行加工合成的过程,合成空间产生新创结构(emergent structure),新概念的形成通过在新创结构中合并(composition)、完善(completion)和精细化(elaboration)而实现。由该理论可以推知,译者的翻译过程同样涉及到认知层面的概念操作,同样可以看做是各个心理空间相互映射和投射的结果。王斌[7]把翻译过程看作原语与译语中两个独立的概念与语言的整合过程,翻译是第三空间整合的结果,并认为翻译前对原文的解读,实际上是解构原文,还原其所承载的交际事件的图式结构,翻译的实质是将还原得来的交际事件图式结构与译文语言结构相整合。

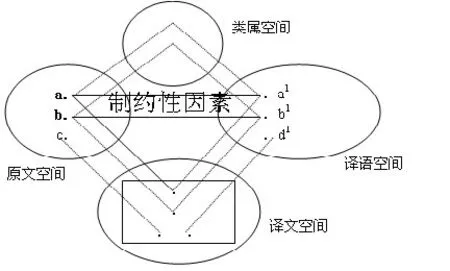

本文认为原语和译语空间并非完全独立,原语空间的解读已经介入译者的主观因素,因此其对原文图式的还原并非完全真实可靠,其间夹杂了译者的主观阐释成分。翻译时各个心理空间相互影响相互映射,译者心理空间不断进行由原文空间到译语空间跨域映射并在译文空间进行概念整合形成译文的过程,其间受到语境、文化、语言、读者需求等多种因素制约,其转换过程是动态的、立体的、往复的。译文是译者认知层面概念整合的结果,在译本中就是书面的暂构意义。译文的形成不是一次整合完成,而是译者多次进行心理空间映射和概念整合的结果,译文产生之后,还要受到各方人士的检验,重新进行跨空间映射和整合,如果有优于原先译本的合成出现,则可以替代原译本,即同一原文可以出现多个不同的译本。其心理空间映射和概念整合的机制如图1所示,其中的制约性因素作为长时记忆中的背景知识来规约译者进行跨空间映射和概念整合:

图1 翻译的跨空间映射及整合机制[19]

三、译者的跨空间映射方式与心理运作机制

心理空间理论认为各心理空间之间跨空间映射主要有三种方式:投射映射、语用函数映射、图式映射[18]9-12。翻译过程同样可以看做是译者心理空间相互映射和整合的过程,译者思维过程中出现的不同映射和投射方式可以产生不同的译文。下面分别通过这三类映射方式分析概念整合的结果——译文,来探寻译者在翻译操作过程中的心理运作机制。

(一)译者进行投射映射时的心理运作机制

根据Fauconnier[18]-9投射映射指在思维和交谈时,用原域的结构和对应的词汇来表达的域,如隐喻即属于此类映射。Lakoff&Johnson[20],Turner[21],Lakoff&Turner[22],Sweetser[23],Indurkhya[24],Gibbs[25]等均对此做过论述。人们在对客观世界以及人与自然、人与社会的互动实践的体验过程中逐步理解了现实世界中人、事物、事件、现象之间的联系,通过人类的认知处理掌握了其间的互动关系和规律性,并对这些经验和知识做出了抽象的、统一的、模式化的理解,储存于人们头脑中,形成被人们广泛接受的、常规性的认知模型。那些为人们熟知的、有形的和具体的认知模型在概念隐喻系统里通常被用作始发模型,帮助人们理解思维中无形的、抽象的或不太好构造的认知模型,即目标模型[26]-118。系统中各概念之间相互关联,其中任何一个概念的理解必须与相关的整个概念结构相联系,语篇或交谈中引入其中任何一个成分,其他所有成分均可自动呈现[27]-111。Fauconnier[18]9进一步发展了概念隐喻投射,把投射映射扩展至整个自然语言的推理和语篇的局部构建,有些投射能产生新的用法,而有些用法则已经固化,新奇用法是固定用法的扩展。

翻译的过程就是在译入语中为转换单位寻找认知理据。译者的思维经历了跨空间投射映射,投射到译文整合空间并进行合并、完善和精细化最后形成译文。在此过程中,译者往往倾向于用人们看得见摸得着的形象、状态或事物来取代抽象、模糊的表达,以熟悉或公认的来译陌生的,从而增加译文的形象生动性,便于读者理解。而跨空间投射映射的方式可有多种(将另文详细介绍),如一些事物的属性特征投射到其他事物的特征中,使人们建立起认知上的联想,从而帮助人们理解该事物的具体特征。例1①例1和例3及其译文选自中英对照版《王蒙小说选》中的《蝴蝶》(外语教学与研究出版社,1999)。:

打枣,这就是童年的节日,童年的欢乐的不可逾越的高峰!“劈里啪啦”竹竿在上面打,“唏哩哗啦”,枣子往地上掉。(王蒙 1999:275)

Beating down dates was one of the treats of childhood.From the boughs beaten with bamboo poles the dates came raining down.(trans.Gladys Yang:274)

译文用“the dates came raining down”翻译原文的“‘唏哩哗啦’,枣子往地上掉”,其中,“下雨”的特征投射到“打枣”的心理空间。由于枣树在中国很常见,而在外国很多地方并没有枣树,那里的人们也没有经历过打枣的情形,这时借助于人们对下雨的认知结构可以对枣子铺天盖地落下来的场景进行填充。下雨是自然界中最普遍的一种现象,一般人都经历过下雨的情景。下雨的认知结构包括:雨点,雨声,飘落的状态,打在人/物体上,等等。通过“rain down”(雨落下)这样的词汇表达激活人们认知结构中有关下雨的图式,与下雨有关的所有认知结构都被激活并在读者的思维中呈现,引起读者的认知联想。“枣子唏哩哗啦落”获得了和“雨点哗哗下”同样的意象,“rain”则整合了拟声词“唏哩哗啦”、副词“往”、着力点“地上”。虽然有些词如“地上”并没有译出来,但是在读者的认知结构中仍然可以被激活,所以这样整合出来的译文,既简洁、形象又忠实于原文。英语中有很多这种表达方式,如snow,snake,shadow,money,pocket,skirt等名词用作动词时表达该名词具有的动作特征或形象特征。翻译时使用这类名词表达动态含义,能方便读者建立起认知上的联想从而更好地理解译文,同时还可增加译文的形象美和生动美。

当然心理空间的投射要受到很多因素的制约,包括言内语境、言外语境[27][28]、译者的文化传统、自身的认知结构以及读者的需求等。这体现为同一原文由不同译者翻译时会做出不同的处理,例2①例2和例4中杨译文选自英汉对照本《红楼梦》,外文出版社,2003;Hawkes译文选自Hawkes译The Story of the Stone,Penguin Books,1973。:

谋事在人,成事在天。咱们谋到了,靠菩萨的保佑,有些机会,也未可知。(曹雪芹《红楼梦》:168)

Man proposes,Heaven disposes.Work out a plan,trust to Buddha,and something may come of it for all you know.(trans.Yang&Gladys Yang:169)

Man proposes,God disposes.It’s up to us to think of something.We must leave it to the good Lord to decide whether He’ll help us or not.Who knows,He might give us the opportunity we are looking for.(trans.Hawkes:152)

原文中“天”和“菩萨”的概念都是中国老百姓的传统称谓,中国历史上受佛教的影响较大,老百姓虽然不一定真心拜佛,但是遇到难事总是会“临时抱佛脚”,祈祷“老天爷”或“佛祖”、“菩萨”等的保佑。杨译本按照中式思维方式,把中国人认知图式中的“天”模糊化处理为“heaven”,究竟“heaven”指哪路神仙不去区分,这暗合了中国老百姓的模糊信仰。“菩萨”直接翻译为“Buddha”,体现了译者认知结构中的“佛教”信仰图式。而Hawkes作为西方人,他的信仰图式结构中默认的槽孔值(slot)是“基督教”,而且他要把译本传递给西方受基督教影响的读者,所以他很自然就把原文中刘姥姥的信仰图式由“佛”转为了“基督”,“菩萨”转变成为“the good Lord”(上帝)。这种被翻译界归为“异化”和“归还”的翻译策略其实是由译者在心理空间映射和投射过程中的认知图式结构、译语文化和读者需求等多种因素共同决定的。

(二)译者进行语用函数映射时的心理运作机制

语用函数映射指的是两个在局部建立起来的关联域,分别对应于两个目标范畴,他们之间通过语用函数关系相互映射,转喻(metonymy)和提喻(synecdoche)都属于语用函数映射[18]-11。Fauconnier[17]-3提出了一个基本的认知原则:可及原则(Ac⁃cess Principle)或辨认原则(Identification Princi⁃ple),即如果两个成分a和b由语用函数F(b=F(a))连接,那么成分b就可以通过其对应成分a的命名、描写或指向进行辨认或可及。翻译中上下义概念的替换,部分与整体概念的替换,具体与概括关系的选择等都属于译者心理空间进行语用函数映射的范围。例3:

一九四九年,解放区的天是明朗的天,打得好来打得妙呀打得妙,打得好来打得热闹真热闹,年轻人,火热的心,跟随着毛泽东前进,人们就是唱着这些歌来解放全中国的。(王蒙1999:155)

In 1949,singingrevolutionarysongsthey had liberated China.(trans.Gladys Yang:154)

原文中“解放区的天是明朗的天,打得好来打得妙呀打得妙,打得好来打得热闹真热闹,年轻人,火热的心,跟随着毛泽东前进”受到后面“这些歌”的句内语境制约获得“歌曲”的属性特征,而这些歌曲是在1949年解放前期广为传唱的,所以获得“革命歌曲”的特征。如今这些歌曲有很多已经销声匿迹没有人传唱,所以不要说外国人,就连当代中国的年轻人都对之感到很陌生。如果照字直译把所有这些语言符号都翻译出来,读者在接受时会感觉到很大的负担,尤其是对于外国读者,他们对中国的历史又不甚了解,故而在认知层面无法激活他们知识结构中对应的槽孔值,只会使他们的思维出现混乱,所以译者把这些显性的文字符号在翻译时做了隐性处理,使他们镶嵌在“singing revolutionary songs”(唱着革命歌曲)之中。这样很多具体的概念就被概括成了一个抽象的概念:革命歌曲。对于读者来说其所传达的知识量已经足够,且为读者减了负。译者这样以上义代下义的操作就是站在译文可接受性的角度出发为读者考虑的。

而有时当抽象概念或上义概念无法激活读者认知结构中的相应概念时,译者则需要反向处理,以具体或下义概念翻译抽象或上义概念,以帮助读者理解原文。例4:

今风尘碌碌,一事无成,忽念及当日所有之女子,一一细考较去,觉其行止见识,皆出于我之上。何我堂堂须眉,诚不若彼裙钗哉?(曹雪芹《红楼梦》:2)

In this busy,dusty world,having accomplished nothing,I suddenly recalled all the girls I had known,considering each in turn,and it dawned on me that all of them surpassed me in behavior and understanding;that I,shameful to say,for all mymasculinedignity,fell short of the gentler sex.(trans.Yang&Gladys Yang:3)

原文中的“须眉”和“裙钗”在汉语中本身就是借代的用法,即以男人的部分体貌特征“胡须”和“眉毛”来指代“男子汉”;“裙”和“钗”分别是女子身上所穿的衣物和佩戴的头饰,用于指代所穿所戴之人“女子”。因这类用法在汉语表达中已经固化,成为人们认知结构的一部分,故而该表达能轻松激活汉语读者的认知框架或知识图式。对于英美读者则不同,因他们的知识框架中本来没有这种概念表达,若按字面翻译成“胡须、眉毛”,“裙子、钗钏”,则根本无法激活他们知识图式中对于男人和女人的联想,因此译者还原其本义,直接翻译成“masculine dignity”(威严的男子)和“gentler sex”(温柔的性别)——借代女性,与男性相比女性的特征同样得到凸显,达到原句对男性性别张扬,对女性性别轻视之表面意义。

(三)译者进行图式映射时的心理运作机制

图式映射指的是通过图式、框架或模型的方式来构建语境中的情景[18]-11。由于前文已经把人们固化的认知结构称为认知图式或知识图式,所以此处所指的图式映射专指意象图式,专指那些能够映现出心理图景的映射。关于意象图式(image schema),Johnson[20]-xiv和Gibbs&Colston[30]等均有论述,他们描述的意象图式其实是通指那些与人的经验结构相匹配的经过压缩的概念结构,对现实具有心理表征性。此处为了分类方便,意象图式有所专指。翻译中常涉及到的意象图式有:容器图式,方位图式,路径图式,系联图式等。例5①例5及译文选自中英文对照版《王蒙小说选》中的《组织部来了个年轻人》,外语教学与研究出版社,1999。:

“这是我第六次参加处理犯错误的负责干部的问题了……”(王蒙1999:89)

“This is the sixth time I’ve been involved in disciplining cadres who’vesteppedoutofline.”(trans.Alison Bailey and Carole Murray:88)

汉语中用的是“犯错误的负责干部”这样的常规表达,而英语则用了一个隐喻的表达“cadres who’ve stepped out of line”。根据 Lakoff&Johnson[31]译者思维中受到概念隐喻“人生是个轨道”的影响,把“犯错误”的干部比喻成“出轨”了。所有才有“犯错误就是步出了正常的轨道”这样的表达,该表达也可以看做一个容器或系联图式,“out of”即为出了“line”这个容器,或脱离了“line”这个群体。概念隐喻是已经固化在人们思维中的认知结构,此类英语表达建立在概念隐喻的基础之上,并以此为基础建立新的意象图式。翻译时译者把意象图式映射到译文空间往往能调动读者的认知联想,并增加译文的灵动性和动态美,再如例6②例6及译文转引自刘华文、李海清.汉英翻译中运动事件的再词汇化过程[J].外语教学与研究,2009(5)。:

(河水倾泼丈余,)鸡鸣犬吠满城中。

The town echoed with the sounds of cocks crowing and dogsbarking.

原文表达的是一个经验性的动态意象图式,在深夜有动静的情况下,往往会有鸡叫声和犬吠声,而且一呼百应,给人感觉整个城镇的空气中都荡漾着这种声音,这是一种听觉+空间体验的效果。译者变换了视角,把“town”作为焦点空间,用“echo of sounds of cocks crowing and dogs barking”来填充这个焦点空间,使读者脑海中映现出一幅鸡鸣犬吠交相呼应的场景,生动体现了原文的动态意象图式。

可见,译者在翻译时往往需要充分调动其认知联想和各种认知结构图式,反复进行各个心理空间的相互映射及概念整合,最终形成的译文就是书面文本的暂构意义。译者在进行心理空间映射和概念整合时要受到多种因素制约,除了原文本的言内语境和言外语境制约外,还受到译者自身的认知能力、文化习俗、语言表达、读者考虑等多重因素制约。即便如此,生成的译本随着时间的推移还会出现不符合读者认知和语言表达等情况,还会出现重译本。因此翻译永远都是一个动态的、开放的过程,追求一劳永逸或最佳译本只能是一种梦想。

四、小结

本文运用心理空间和概念整合理论探讨了译者翻译过程中的操作理据,并对双语转换过程中意义生成的心理机制进行了探索。研究发现,译文是译者在多种因素的共同制约下不断进行心理空间的跨空间映射和整合的结果,不同译本的出现是由于译者在进行跨空间映射和整合时受到了不同因素的制约。了解翻译过程中译者的心理运作机制,可以有效指导初学翻译者进行合理的认知推理,并为译者寻求合理的译文提供心理层面的理论支持。

[1]张辉.心理空间—自然语言意义建构面面观导读[M]//FAUCONNIER G.Mental Spaces:Aspects of Meaning Construction in Natural Language.北京:世界图书出版公司,1994/2008.

[2]MANDELBLIT N.Grammatical Blending:Creative and Schematic Aspects in Sentence Processing and Translation.Ph.D.dissertation,UCSan Diego,1997.

[3]王斌.映射及其认知运作[J].外语研究,2001a(3):36-40.

[4]王斌.交织与隐喻的比较研究[J].外语学刊,2001b(1):48-53.

[5]王斌.概念整合与翻译[J].中国翻译,2001c(3):17-20.

[6]王斌.隐喻系统的整合翻译[J].中国翻译,2002(2):24-28.

[7]王斌.翻译与概念整合[M].上海:东华大学出版社,2004.

[8]孙亚.心理空间理论与翻译[J].上海科技翻译,2001(4):12-14.

[9]孙亚.语用与认知概论[M].北京:北京大学出版社,2008.

[10]尹富林.论概念整合模式下翻译的主体间性[J].外语与外语教学,2007(11):41-44.

[11]王心洁,马仲文.翻译过程的空间理论描述[J].语言学研究,2006(6):132-135.

[12]董桂荣,冯奇.从概念整合的角度看翻译创造的合理性[J].上海翻译,2005:33-35.

[13]戴炜栋,陆国强.概念能力与概念表现[J].外国语,2007(3):10-16.

[14]周道凤,刘国辉.语法整合对句式翻译认知过程的阐释——以英语致使移动句式的汉译分析为例[J].外语教学与研究,2007(5):379-385.

[15]章宜华.意义驱动翻译初探——基于认知语言学的综合翻译法[J].学术研究,2006(1):138-141.

[16]王晓丽.语篇转化中的心理空间网络构建[J].外语学刊,2008(4):72-75.

[17]FAUCONNIER G.Mental Spaces:Aspects of Meaning Construction in Natural Language[M].世界图书出版公司,1994/2008.

[18]FAUCONNIER G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[19]FAUCONNIER G,TURNER M.Conceptual Integration Networks[J].Cognitive Science,1998,22(2):133-187.

[20]JOHNSONM.The Body in the Mind:The Bodily Basisof Meaning,Imagination and Reason[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[21]TURNER M.The Literary Mind[M].New York:Oxford University Press,1996.

[22]LAKOFF G,TURNER M.More Than Cool Reason:A Field Guide to Poetic Metaphor[M].Chicago:Chicago University Press,1989.

[23]SWEETSER E.Mental Spaces and the Grammar of Conditional Constructions[A].Fauconnier,G.&Sweetser,E.1996.

[24]INDURKHYA B.Metaphor and Cognition[M].Kluwer Academic Publishers,1992.

[25]GIBBSRW.Jr.The Poetics of Mind:Figurative Thought,Language,and Understanding[M].Cambridge:Cambridge University Press,1994.

[26]UNGERERF,SCHMID HJ.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Foreign Language Teaching and Research Press,2008.

[27]FILLMORE C J.Frame semantics[A].In Linguistic Society of Korea(ed.).Linguistics in the Morning Calm[C].Seoul:Hanshin,1982.

[28]曾利沙.对“Altogether Autumn”两种译文的比较评析——兼论多种译本“批评”的方法论[J].中国翻译,2000(5):57-61.

[29]曾利沙.关于翻译操作的“多度视域”研究——兼论译学系统理论研究的范畴化与概念化[J].四川外语学院学报,2002(4):99-102.

[30]GIBBSRW.Jr,COLSTONHL.TheCognitive Psychological Reality of Image Schemas and Their Transformations[J].Cognitive Linguistics,1995(6).

[31]LAKOFF G.,JOHSON M.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.