社会关系网络与农村劳动力非农就业

——基于云南数据的分析

2012-11-20刘寒雁

陈 瑛 刘寒雁

(云南大学 发展研究院,云南 昆明 650091)

社会关系网络与农村劳动力非农就业

——基于云南数据的分析

陈 瑛 刘寒雁

(云南大学 发展研究院,云南 昆明 650091)

作为就业信息传递的替代途径,社会关系网络总体水平对云南农村劳动力非农就业产生显著的积极影响;内聚型社会资本对非农就业产生消极影响,而跨接型社会资本对云南非农就业产生积极的作用;在经济转型过程中,乡土社会的差序格局、市场化进程、政治因素以及民族传统的相互影响,将使社会关系网络对云南农村劳动力的非农就业的影响变得不明显。

社会关系网络;结构;农村劳动力;非农就业;影响

上世纪90年代以来,大规模劳动力流动成为我国中西部省份农村劳动力非农就业的主要途径与方式。这一过程中,农村流动劳动力相互间形成了相对稳定、可以利用的社会网络,以减少寻找非农就业机会时的成本,如信息不完全程度、搜寻匹配的机会成本等,推动越来越多的农村劳动力自发的向城市周期性流动。本文重点关注人与人之间长期互动所形成的社会关系网络对云南农村劳动力非农就业决策的影响。

一、数据及变量说明

根据CGSS调查问卷,设立社会关系网络的代理变量:家庭成员数衡量家庭规模的大小,可以反映亲族制度在个人决策中的作用;社会交往的频繁程度表明被访者家庭社会资源的嵌入程度,问卷中设计了“您家与下列各类人员打交道的频繁程度:本村人、外村人、城里人、城里的亲戚朋友、村干部、乡镇干部、县级以上干部、专业技术人员、国家或集体企业领导、国有或集体企业管理人员、私有企业老板、私有企业管理人员”,每类人员的交往程度分别用“从不、很少、有时、经常”四维度来测量,这一代理变量识别了以血缘关系为主的内聚型社会资本及以组织关系为主的跨接型社会资本。本文根据KMO与Bartlett's的检验结果,在主成分分析的基础上构建乡村社会关系网络的总体水平,并将家庭规模与社会关系的交往程度作交互项处理;其次,为反映我国差序格局的特点,将社会资本为四个层次:以血缘关系为基础的代表内聚型社会资本——与本村人、外村人的交往程度、以组织或社会团体为基础的、代表不同类型跨接型社会资本——与村、乡、县干部,与城里人,与亲戚朋友及与诸如专业技术人员等五类不同社会团体人员的交往程度。形成不同层次社会资本的四个变量,四个变量间的相关系数均在0.5之下,没有严重的共线性问题。由此,分别用社会关系网络的总体水平与结构变理来识别社会资本。

本文还控制以下两类变量:第一,农村劳动力的个人特征、家庭特征,包括性别、年龄及其平方项、受教育年限、婚姻状况、是否中国共产党员、家庭人均耕地面积以及家庭人均收入;第二,调查地区的村庄特征。具体如下所述:

1、被解释变量:非农就业选择,描述了农村劳动力的就业情况。

2、解释变量。(1)社会资本变量集,主要包括:社会关系网络:该变量描述了与各层次人员打交道的频繁程度;社会关系网络交互项:该变量描述了家庭规模与社会关系网络的相互作用。亲缘关系往来:该变量描述了与本村、外村的交往是否频繁。当地公务员往来:该变量描述了与村干部、乡镇干部、县级干部的交往是否频繁。城市朋友:该变量描述了与城里人、城里的亲戚朋友的交往是否频繁。专业技术或企业管理来人员交往:该变量描述了与专业技术人员、国家或集体企业领导、国有或集体企业管理人员、私有企业老板、私有企业管理人员的交往是否频繁。(2)个人特征变量集,主要包括:政治资本,该变量描述了受访对象是否是党员;实物资本,该变量描述了人均耕地面积;人力资本,该变量描述了被访者受教育程度;性别,该变量描述了被访者的性别;婚姻,该变量描述了被访者的婚姻状况;年龄,该变量描述了被访者的年龄。(3)家庭特征。家庭人均耕地面积:该变量描述了家庭总耕地面积与家庭人口规模之比;家庭人均收入水平:该变量描述了样本家庭总收入水平与样本均值的差值对数;村庄类型:该变量描述了受访家庭所在是山区还是平原。

二、模型和实证结果

(一)模型设定

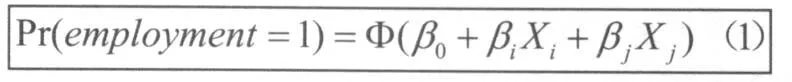

农村劳动力非农就业选择往往是个人与家庭集体行为的结果,本文设立云南农村劳动力非农就业决策的二元probit模型估计,模型的具体形式为:

式(1)左边表示农村劳动力非农就业的概率,被解释变量是关于非农就业的0-1变量;Xi代表社会关系网络,分别包括社会关系网络总体评价及社会关系网络构成,Xj代表了农村劳动力的个人特征、家庭特征及所在村庄类型的变量。

(二)实证结果

1、社会关系网络总体水平对农村劳动力非农就业选择的影响。在控制了个人、家庭及村庄特征变量时,建立基准模型进行估计(由于排版需求,估计结果备索),发现在云南农村劳动力非农就业选择决定过程中,社会关系网络总体水平的平均边际效应为0.434,显著地增加了农村劳动力非农就业的概率;交互项则显示,家庭规模的扩大,促进了云南农村劳动力非农就业概率的提高,但其作用不显著。收入水平及政治身份对云南农村非农就业的影响不显著。控制村类型虚拟变量之后的估计结果,系数大小、边际效应方向和显著性与没有控制时的基本一致。

实际上,社会关系网络本身就是内生变量,为此,采用工具变量处理这一问题。家庭成员及其与外部的联系,决定了一个家庭的社会关系网络规模及其嵌入性,而家庭其他成员的职业类别在相当的程度上反映了这一点,为保证工具变量的外生性与相关性,我们将家庭成员中配偶父亲的职业作为社会关系网络的工具变量,对此,本文进行了2SLS估计,在第一阶段估计中检验了工具变量的有效性,控制住其他变量不变,考察工具变量对社会关系网络的影响,联合显著性的F检验值为10.43,根据Staiger和Stock(1997)提出的判断规则,不存在弱工具变量的问题。此外,J统计检验显示,没有过度识别问题,保证工具变量的外生性。根据IVProbit估计结果表明,社会关系网络及其与家庭规模的交互项作用变大了,但显著性下降,利用Hausman检验,本文仍然关注基准模型的结果。即在不区分社会关系网络的层次性时,如果社会关系网络总体水平上升,就会使云南农村劳动力非农就业的可能性增加43.9%。

此外,个人、家庭以及村的特征对云南农村劳动力的非农就业有不同程度的影响。第一,个人特征的影响。与以往研究结论一致,男性更倾向于非农就业,而年龄较大及已婚农村劳动力非农就业倾向显著降低,受教育程度、政治身份、人均收入水平以及村庄类型,在云南农村劳动力非农就业选择过程中的作用不显著。第二,家庭特征的影响。在家庭中,非农就业人数的比例,显著地影响着家庭成员的非农就业。这一比例增长1%,平均推动非农就业提高1.48%,家庭人均收入水平的提升,对非农就业影响较小且不显著,这可以解释为家庭人均收入的提升,可以使农村劳动力在一定程度上摆脱流动约束的影响,而异地就业的流动成本与生活成本远高于本地区,基于成本收益比较低的,非农就业自然会降低。第三,在家庭人均耕面积较多的情况下,农村劳动力非农就业会减少20%。第四,利用村庄类型控制村特征,村庄类型并不会对非农就业决策产生显著影响。

3、乡土社会差序格局特点对云南农村劳动力非农就业选择的影响。通常而言,如果农民与外部的联系越紧密,信息越充分,非农就业选择的可能性就越强。进而本文建立了以社会资本结构表征乡土社会差序格局的扩展模型(由于排版需求,估计结果备索)。估计结果显示,相对于那些与本村或外村人交往不频繁的农村劳动力而言,交往频繁的农村劳动力非农就业可能性低30.7%,而与村、乡镇、县干部交往频繁的农村劳动力与交往不频繁的农村劳动力相比,非农就业的可能性高14.5%;与城市居民交往频繁的农村劳动力,比交往不频繁的农村劳动力,其非农就业的可能性高18.6%;农村劳动力与诸如专业技术人员、企业组织管理人员交往频繁,非农就业的可能性增加17.6%,其中,除与城市居民交往显著之外,其余三个系数均不显著。由本村人——村、乡、县干部——城里人——其他组织人员形成的差序格局,由里及外显示了强关系到弱关系的变化,其估计系数显著性不强,但估计系数的方向表明,云南农村以血缘、亲缘关系为主的内聚型社会资本,减少了农村劳动力的非农就业,以组织、团队关系为主的跨接型社会资本,则显著地增加了云南农村劳动力的非农就业;在转型经济中,社会网络在职业流动中的使用频率不但不会下降,反而会上升,不是跨接型社会资本而是内聚型社会资本仍将保持其优势地位(边燕杰,2001)。因为,在与村、乡、县干部的交往过程中,交往频繁的农民可以获得多于其他人的就业信息,从而提高了非农就业的可能性。

估计结果中,年龄与婚姻状况的影响与以往的研究一致。农村劳动力随着年龄的增长、已婚,就削弱非农就业的需求;具有超过三个月的持续农业生产经历情况,会减少非农就业概率25%。究其原因,一是对于长期持续从事农业生产的农村劳动力而言,选择非农就业的机会成本、流动成本以及可能面临的心理成本、未知的风险远大于其所熟悉的农业生产领域。二是长期持续从事农业生产,会减少获得非农就业技能提升的机会与非农就业的职位信息,两权相衡,继续保持务农是云南农村劳动力的理性选择;分解社会关系网络的构成之后,男性非农就业减少24%。以体力劳动为主的家庭,其社会交往集中于相对狭小的社会空间,不太可能跨出阶层界线,与户主为经理、专业技术人员或干部的家庭有太多的交往。也即是说,在内聚型社会资本的作用得以持续发挥并起主导作用的农村,放弃现有的社会关系网络,重新投资于跨接型社会资本的成本较高,因此,男性非农就业的概率降低。此外,描述家庭及村特征变量的结果显示,农民家庭人均耕地面积越大,非农就业的概率越低,平均边际效应减少18.6%;农民家庭人均收入水平越高,非农就业的可能性越高,平均边际效应增加66%;村特征变量对非农就业决策的影响不显著且作用不大。

三、结论

第一,农民社会关系网络所触及的等级制度层级越高、越广泛,交往的类型越多,非农就业的机会和概率就越高;在云南省这样的边疆落后地区,市场化进程相对滞后,作为就业信息传递的替代途径,社会关系网络总体水平的提升,将对云南农村劳动力的非农就业产生显著的积极影响。第二,在社会关系网络结构方面,内聚型社会资本的胶合性,对云南农村劳动力的非农就业将产生消极影响,而跨接型社会资本的开放性,云南农村劳动力会增强非农就业的可能性,从而产生积极的作用。第三,在经济转型过程中,中国乡土社会的差序格局、市场化进程、政治因素以及民族传统的相互影响,将使这两类社会资本因社会关系网络的层级性、广泛性、达高性相互交织而变得更为复杂。

综上所述,在缺乏有效就业信息的云南边远山区,社会关系网络总体上对非农就业决策有着积极的作用。但社会关系网络的主要构成部分与其总体水平不是简单的总分关系,内聚型社会资本、跨接型社会资本相互作用的大小对比,会改变社会关系网络在云南农村劳动力非农就业决策中的积极作用。随市场化进程的推进,内聚型社会资本的作用将逐渐削弱,跨接型社会资本的作用将日渐增强。

注释:

①边燕杰:《中国城市的职业、阶层和关系网》,《开放时代》,2005年第4期。

②边燕杰:《经济体制、社会网络与职业流动》,《中国社会科学》,2001年第2期。

④张爽、陆铭:《社会资本的作用随市场化进程减弱还是加强?——来自中国农村贫困的实证研究》,《经济学季刊》,2007年第3期。

⑤帕萨·达斯古普特、伊斯梅尔·撒拉格尔丁编,《社会资本——一个多角度的观点》,中国人民大学出版社,2005年版。

⑥费孝通著:《乡土中国》,江苏文艺出版社,2007年版。

⑦高虹、陆铭:《社会信任对劳动力流动的影响——中国农村整合型社会资本的作用及其地区差异》,《中国农村经济》,2010年第3期。

F291.1

A

1671-2994(2012)05-0106-03

2012-06-18

陈 瑛(1972- ),女,云南省陆良人,云南大学发展研究院助理研究员、博士。研究方向:人口与劳动经济学。

刘寒雁(1970- ),女,云南昆明人,云南省教育厅教科院副研究员、博士。研究方向:教育经济与管理。

*本文受到教育部人人文社会科学基金《我国城乡劳动力市场融合中的非农就业机制研究》(编号:09XJC84002)与国家社科学基金项目《社会资本重构与少数民族城镇就业研究》(编号:12XMZ090)的资助。

责任编辑:刘建文