回采巷道矿压与变形规律监测研究

2012-11-17田桂丰

田桂丰

(淮南矿业集团谢桥煤矿, 安徽淮南市 232001)

回采巷道矿压与变形规律监测研究

田桂丰

(淮南矿业集团谢桥煤矿, 安徽淮南市 232001)

通过对回采工作面巷道的形变量、巷道围岩竖向应力进行现场监测,得到了回采巷道在设计支护条件下的两帮移近量、底臌量、巷道围岩内应力值和动压影响超前距。监测结果对于探索回采巷道合理支护形式,保证安全回采有一定的指导作用。

回采巷道;围岩变形;围岩应力;采动影响

为了研究巷道的支护状况,特别是工作面在回采期间引起的巷道周边煤体内压力变化以及对巷道的形变的影响,揭示回采巷道锚索网支护的整体作用机理,对回采工作面巷道的形变量、巷道围岩的压力变化进行了现场监测。通过监测结果分析,评价巷道的支护效果和其稳定性状况,总结巷道的变形特点,提出改进巷道支护的方向和对策,为后续巷道支护工作提供指导[1-3]。

1 监测工作面概况

1161(3)工作面开采煤层为13-1煤层,工作面标高-640.0~716.6m,为东一采区13-1煤层六阶段,回风顺槽煤层底板标高为-640.0~-664.2 m,运输顺槽煤层底板标高为-682.7~-716.6m。西起-720m东翼皮带上山,东至Fs205断层,北至1151(3)工作面运输顺槽,南到-720m煤层底板等高线;北边1151(3)工作面于2004年10月回采完毕,西边为工广保护煤柱,南边13-1煤尚末采掘。工作面走向长度1865.8m,倾斜长度205.6m。该面煤层稳定,沿顺槽方向煤层顶底板起伏较大,自西向东煤层底板逐渐上升,局部地段有煤厚变薄现象,煤层平均倾角12.7°。根据上、下顺槽实见煤厚点,煤厚为1.5~7.3m,平均煤厚为5.33m。煤层顶板为泥岩及13-2煤复合顶板,底板为泥岩。回风顺槽平行于1151(3)工作面运输顺槽布置,阶段煤柱为平距7m。

2 监测方案与测站布置

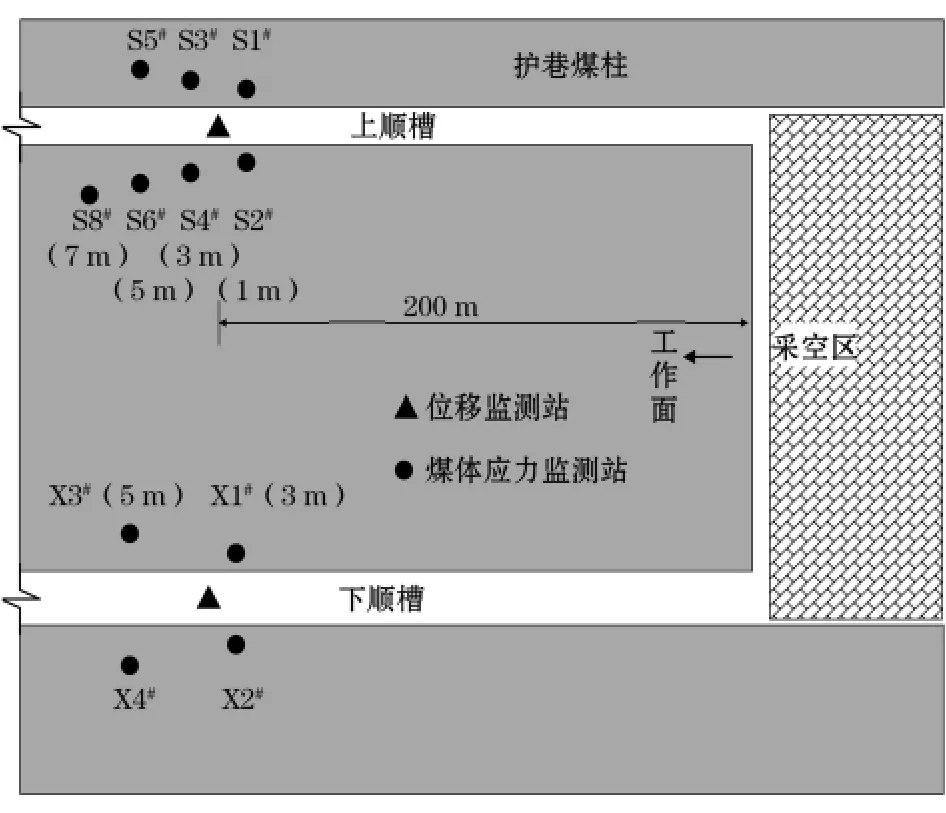

工作面矿压监测站布置见图1。监测包括巷道变形监测、围岩压力监测。

在回采工作面前方约200m的上顺槽和下顺槽分别布置测站。各个测点之间间隔5m,测点在煤层内的深度按照距工作面距离由近至远分别为1,3,5,7m。具体布置方案为:上顺槽压力监测点距工作面的距离为上帮190m(S1#)、195m(S3#)、200m(S5#),下帮185m(S2#)、190m(S4#)、195 m(S6#)和200m(S8#)处。下顺槽压力监测点距工作面的距离为上帮195m(X1#)、200m(X3#),下帮195m(X2#)、200m(X4#)。KSE-Ⅱ-Ⅰ型钻孔应力计在巷道下帮布置位置略低,上帮布置位置略高。

图1 工作面矿压监测站布置

为了避免监测时由于监测点的破坏或者由于读数引起的误差,每个测站设置3个监测断面,断面距离2m。采用十字部桩法布置测站,木楔子的长度为300~500mm。通过测量细绳与底板木楔子之间的距离H得到底板底臌量的变化情况。

3 监测结果及分析

3.1 巷道围岩变形监测结果分析

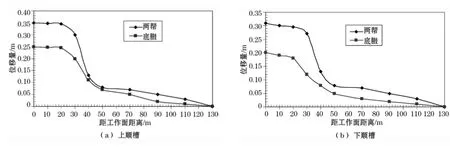

1161(3)工作面巷道位移移近量随距工作面不同距离的变化曲线如图2所示。

从图中可以看出:

(1)由于受到工作面回采的影响,随着距工作面距离的减小,回风顺槽两帮和顶底板的移近量都有所增大;

(2)上顺槽两帮移近量在距工作面40m处开始增大,其最大移近量为0.35m,底板移近量在距工作面40m处就开始逐渐增大,其最大移近量为0.25m。

(3)下顺槽两帮移近量在距工作面40m处开始增大,其最大移近量为0.33m,底板移近量在距工作面40m处就开始逐渐增大,其最大移近量为0.2m;

(4)下顺槽巷道围岩位移量与上顺槽相比,其值要小于上顺槽位移量。

图2 上、下顺槽两帮、底板距工作面不同距离位移曲线

3.2 巷道围岩应力监测结果分析

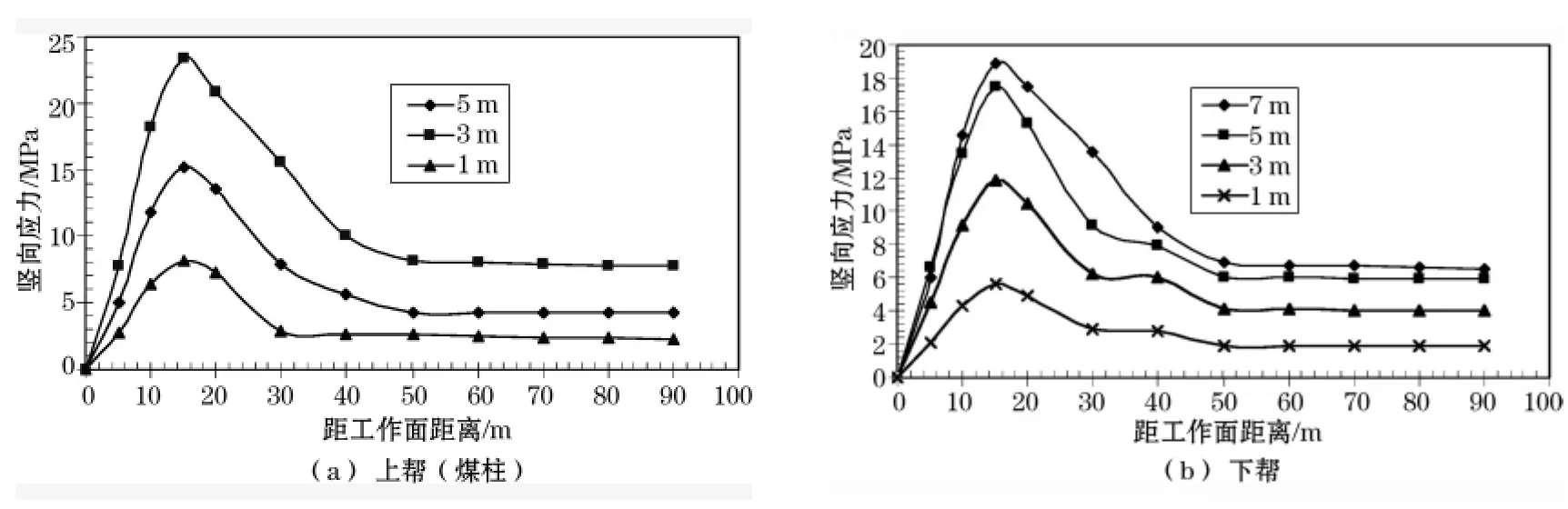

图3(a)为工作面上顺槽上帮(煤柱)内不同深度钻孔应力计测得的距工作面不同距离的竖向应力值,从图中可以看出:随着工作面的推进,测点与工作面的距离逐渐减小,测点受到采动的影响增大,应力也随之逐渐增大。未受回采扰动时,竖向应力值为6MPa左右,距离工作面50m左右,竖向应力值开始增加,最大值为24MPa左右,煤柱内应力集中系数为4左右。煤柱内不同深度钻孔应力计测得的应力变化曲线相比较,可以发现深度为3m时应力水平较高,深度为1m和5m时应力水平较低,这是因为煤柱宽度为7m,深度3m的钻孔位于煤柱中部。

图3(b)为工作面上顺槽下帮内不同深度钻孔应力计测得的距工作面不同距离的竖向应力值,从图中可以看出:随着工作面的推进,测点与工作面的距离逐渐减小,测点受到采动的影响增大,应力也随之逐渐增大。未受回采扰动时,竖向应力值变化不大,距离工作面50m左右,竖向应力值开始增加,距离工作面15m左右时,达到最大值(19MPa左右),应力集中系数为3左右,小于煤柱内应力集中水平。不同深度钻孔应力计测得的应力变化曲线相比较,可以发现深度为1m和3m时应力水平较低,深度为5m和7m时应力水平较高。

图3 上顺槽上帮(煤柱)、下帮应力变化曲线

图4(a)为工作面下顺槽上帮内深度为3m和5 m钻孔应力计测得的距工作面不同距离应力变化曲线,从图中可以看出:随着工作面的推进,测点与工作面的逐渐减小,测点受到采动的影响增大,应力也随之逐渐增大。未受回采扰动时,竖向应力值变化不大,距离工作面50m左右,竖向应力值开始增加,距离工作面约15m时达到最大值,应力集中系数为3左右。不同深度钻孔应力计测得的应力变化曲线相比较,可以发现深度为5m时,应力水平高于3m时的应力。

图4(b)为工作面下顺槽下帮内深度为3m和5 m钻孔应力计测得的距工作面不同距离应力变化曲线,从图中可以看出:随着工作面的推进,测点受到采动的影响增大,应力也随之逐渐增大。未受回采扰动时,竖向应力值变化不大,距离工作面50m左右,竖向应力值开始增加,距离工作面约15m时达到最大值,应力集中系数为3左右。不同深度钻孔应力计测得的应力变化曲线相比较,可以发现深度为5m时,应力水平低于3m时的应力,这与下顺槽上帮不同深度应力水平的分布情况正好相反。

图4 下顺槽上、下帮应力变化曲线

4 结 论

在回采过程中煤柱内应力集中系数约为4,采动影响超前距为40m,上顺槽两帮最大移近量为0.35m,底板最大移近量为0.25m;在回采过程中下顺槽围岩内应力集中系数约为3,采动影响超前距约为40m,两帮最大移近量为0.33m,底板最大移近量为0.2m。回采巷道的锚索网支护可以满足安全生产的需要。

[1]翟金腾.深部高应力煤巷围岩变形与控制技术研究[J].矿业研究与开发,2012,32(1):17-19.

[2]陈义东,李英明.特厚煤层大采高综放工作面覆岩上层活动规律的相似模拟研究[J].矿业研究与开发,2011,31(2):8-10.

[3]鲍大成,朱怀龙.柳泉煤矿“三软”煤层巷道锚梁网索联合支护技术[J].采矿技术,2012,12(1):63-65.

2012-07-10)

田桂丰(1982-),男,江苏睢宁人,助理工程师,从事技术管理工作,Email:xqjshk@yeah.net。