唐代唐三彩纹样与绞缬纹样比较研究

2012-11-16刘素琼梁惠娥高卫东

刘素琼,梁惠娥,顾 鸣,高卫东

(1.江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122;2.金陵科技学院 艺术学院,南京 211169;3.江苏华艺时装集团股份有限公司,江苏 海安 226600)

唐代唐三彩纹样与绞缬纹样比较研究

刘素琼1,2,梁惠娥1,顾 鸣3,高卫东1

(1.江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122;2.金陵科技学院 艺术学院,南京 211169;3.江苏华艺时装集团股份有限公司,江苏 海安 226600)

唐三彩与绞缬是中国唐代极为流行的一种装饰艺术,两者具有较为紧密的关联性。经比较研究,其在纹样造型、构成形式、色彩搭配等方面均具有相对一致的可比性,唐三彩纹样中具有的晕化、几何构成等特点都反映出唐代绞缬技艺的风貌特征。

唐三彩纹样;绞缬;纹样;唐代

绞缬,作为传统染缬工艺技法之一,可赋予服装色彩斑斓、晕化迷离的艺术效果。根据唐代的史实、诗词等文献记载,唐代的绞缬技艺名目繁多、应用极为广泛。然而,由于纺织品难以保存的特点,在历尽数千年的历史后,人们已经无法从实物上真实地感受到其当年的风情万种,仅能从生硬的字面上去体会当时的绚丽与浪漫。无独有偶的是,在唐代出土的三彩文物中,出现了大量具有绞缬艺术特征的纹样,其晕色之离奇、形式之新颖、配色之丰富,让研究者不禁为之惊叹,与此同时,又无不展开对唐代绞缬艺术的各种思考。唐三彩与绞缬两种不同门类的艺术到底存在着怎样的关联?其实,任何一种艺术形式的产生和发展都离不开对其他门类艺术的借鉴,唐三彩与绞缬作为唐代盛行的两类艺术形式,其在形式上肯定有着各种再现或模仿借鉴的印迹。鉴于此,许多专家学者开展了对绞缬纹样与唐三彩纹样的比较研究。本研究在前人研究的基础上进一步通过对唐三彩纹样与唐代绞缬技艺的比较,可以发现唐代绞缬技艺的风貌特征和变化规律在唐三彩纹饰上的体现。

1 唐三彩纹样与绞缬纹样比较研究的理论基础

对唐三彩与绞缬两类艺术的比较研究,开始于20世纪50年代。沈从文在“谈染缬”一文中即将两者的相互关系作出了阐述,认为唐三彩中的纹样是先用于丝绸染缬,后来才转用于陶器装饰;20世纪80年代,《中国染缬史》一书中,又首次明确提出了“唐三彩中常见的花斑,和当时绞缬的技术处理有相通之处”的观点;1986年,王予予在《中国古代绞缬工艺》一文中,将河南出土的一件唐三彩盖罐上的图案作为套色网纹缬的实例加以说明并进行了实验论证,用实验还原的方法有力地说明了两者之间的关联性;2002年,赵丰提出了“唐代染缬工艺与唐三彩釉装饰之间的确存在着可比性,而且唐三彩的彩釉图案可以作为研究染缬图案的参考资料”的观点[1];2010年初,方忆在故宫博物院院刊发表论文《唐三彩彩釉工艺与唐代染缬工艺关系之初步探讨》,更深入细致地提出了唐代三彩艺术在形、色上模仿唐代染缬艺术等学术观点,将唐三彩工艺、纹样与染缬纹样“可比性”观点又推进了一步。以上学者围绕古代染缬纹样与唐三彩纹样的研究,为后来借鉴唐三彩艺术、全方面地研究唐代染缬技艺打下了良好的基础。

2 唐三彩纹样与绞缬纹样的比较研究

借助前辈理论研究的基础,本研究选择唐三彩文物中具有写实性手法的明器、实用器,与出土或流传的绞缬实物相对照,从技、形、色、艺等角度展开分析比较。

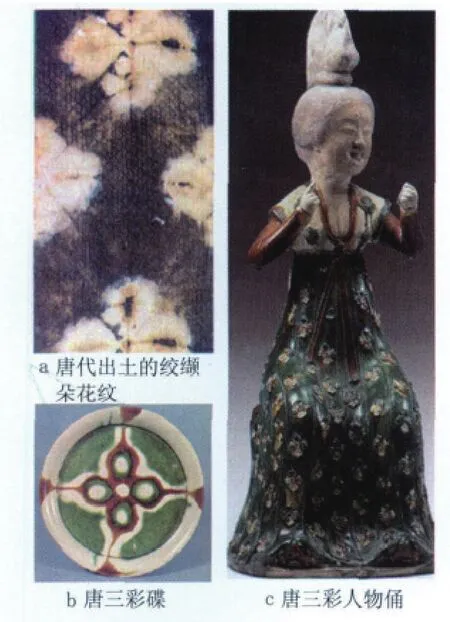

2.1 唐三彩朵花纹样与绞缬折叠缝绞朵花纹样之比较

新疆出土的唐代绞缬四瓣花罗是一种朵花纹样(图1a),深底浅花、造型生动,具有规则的几何构成特点。在唐代出土的绞缬文物中,此类由折叠缝扎制作而成的大型朵花状的纹样与早期鹿胎缬相较而言具有视觉新颖的特点,经与唐三彩人物俑、三彩碟中的深底浅花、周边留白、简单几何构成特点的朵花纹样比较(图1b、c),在图案造型、排列构成、色彩特点上具有非常相似的特点,两者具有可比性和一致性。唐代的人物俑多为写实型的明器,较能真实反映当时生活、文化艺术特色,再按照沈从文等先生的观点,这种在三彩中常见的朵花纹样应来源于当时流行的服饰纹样,朵花样的绞缬四瓣花罗虽在所有唐代出土文物中仅此一件,却是一种当时较为流行的样式。

图1 唐三彩与绞缬朵花纹样Fig.1 Tang pottery and fl ower-like pattern of tie-dye

2.2 唐三彩条状纹样与绞缬折叠串缝小梅花纹样之比较

唐代女性裙子中的条纹图案非常多见,而此件人物俑中条纹图案的裙子却相当特殊(图2a),晕化的图案边缘,线状的构成特征,斑斓似小梅花纹样的细部造型,具有扑朔迷离的效果,与云南大理传统扎染工艺折叠串缝产生的小梅花纹样具有惊人的相似度(图2b)。绞缬折叠串缝工艺,从技法的操作上来说,是将织物对折而后缝扎再入染,工艺较为简单,尽管在目前出土文物中还暂时没有发现此类艺术效果的实物,但从其工艺操作的简易性及其他缝扎法文物(折叠串缝的唐代绞缬文物有:新疆唐墓出土的棕色绞缬绢、图1c所示的绞缬四瓣花罗)的综合比较来看,在当时,这种折叠串缝绞缬技术已经广为应用。因此,这件三彩人物俑中的条状小碎花纹样应是生活中绞缬服饰的写照。

图2 唐三彩与绞缬折叠串缝小梅花纹Fig.2 Tang pottery and Plum blossom pattern of tie-dye by folding and string suturing

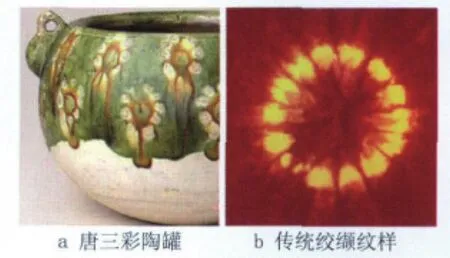

2.3 唐三彩散点圆圈纹样与绞缬缝扎法圆圈纹样之比较

此件唐三彩罐中的散点圆圈纹样(图3a)、几何构成特征,在细部造型上有着绞缬缝扎法所特有的“针眼”痕迹和留白处理,同时,在“针眼”周边渗出的黄色边缘极具绞缬工艺晕化的典型特点,将之与云南传统扎染圆圈纹样对照比较(图3b),除套色不同外,两者在纹样造型和审美情趣上的相似度非常高。点状构成的小圆圈纹样,从绞缬工艺技法来看,由缝扎浸染工艺制作而成,具有工艺简单、可控性强的特点,同2.2的判断一样,这件唐三彩罐中的散点圆圈纹应该是当时服饰中绞缬流行纹样的一种模仿再现。

图3 唐三彩与绞缬缝扎圆圈纹Fig.3 Tang pottery and sutured circle pattern of tie-dye

2.4 唐三彩散点抽象纹样与绞缬缝扎法散点抽象纹样之比较

这类散点抽象纹样在明器及生活用三彩中均有发现(图4a、b),其特征是抽象的面状、不规则的散点构图,图形边缘作晕化状,且配色手法不拘一格,具有自由浪漫、写意的艺术特征,同蓝地白花绞缬绢(图4c;现藏大英博物馆)在图案造型和构图特征上极为相似,用绞缬工艺对照比较,可用大针脚的自由串缝来完成,同2.3中的缝扎技法、原理一致,推测这种唐三彩上的散点抽象纹样是绞缬纹样服饰的体现。

图4 唐三彩与绞缬缝扎散点抽象纹Fig.4 Tang pottery and sutured scatter pattern of tie-dye

2.5 唐三彩多彩抽象晕化纹样与绞缬扎经染色纹样之比较

在唐三彩绞缬晕化特征纹样中,还有一类独具特点的纹样,这种纹样配色多样、色彩绚丽斑斓、具有抽象的几何构成等特点(图5a、b)。这类纹样与常规的绞缬技法难以对应,既不是通过捆扎法、缝绞法,也不是通过其他的打结法或夹扎法而能完成。后来在唐代出土的扎经染色绸(图5c)上找到了两者的相似点(扎经染色工艺属于绞缬的一种特殊方法,笔者赞成郑巨欣先生的观点[2])。扎经染色工艺中不受套色的限制,纹样自由构成的特点与三彩立俑中女裙的特点非常相似,不禁让人产生了对颇具争议的唐代缬名——“锦缬”的思考。以往,对“锦缬”名称的定义有很多种解释:锦缬是根据锦纹中常见的几何纹而来[3];锦缬花纹必和锦纹有一定联系[4];锦缬系仿织锦花纹刻成几何纹锦底,经制版印刷而成[5]。而这些解释似乎都建立在主观判断之上,没有太多的根据。锦,有团花似锦、织锦等相关词语,锦缬是否是指通过与织锦工艺加工类似的方法,生产出的具有团花似锦般颜色的一种织物?是否就是现在所制的扎经染色工艺?通过唐三彩与扎经染色两者的比较,似乎找到了其间合理的关联性,但这些大胆的推测还有待进一步验证。

图5 唐三彩与绞缬扎经染色几何纹Fig.5 Tang pottery and tied geometric pattern of tie-dye

3 结 语

通过将唐三彩纹样与绞缬纹样对比研究发现,在唐三彩纹饰中,具有几何构图特点、边缘晕化特征的纹样,在审美情趣上与传统绞缬艺术具有极大的一致性,同时,这种特征的三彩纹样还可以用恰当的绞缬工艺语言进行还原假设。笔者据此推测,此类特征的唐三彩纹饰是唐代绞缬服饰纹样的的一种生动体现。在唐代出土的绞缬文物研究基础上,再结合此类具有绞缬纹样特点的唐三彩展开研究,还可进一步发现唐代时期绞缬技艺的一些应用特征:唐代的绞缬技法在早期圆点捆扎的单一技法之上,产生了新的技术手段,典型的有缝绞法、折叠缝扎法;唐代的绞缬艺术在纹样特征上产生了“趋大”的艺术审美特征,在构图上,有规则构图或自由构图等多种形态,在色彩上,有单色、复色、多色的多样化形式,且具有喜用鲜艳色彩和强烈对比的艺术特点。

[1] 方忆.唐三彩彩釉工艺与唐代染缬工艺关系之初步探讨[J].故宫博物院院刊,2010(2):70.

[2] 郑巨欣.中国传统纺织品印花研究[M].杭州:中国美术学院出版社,2008:23.

[3] 刘咏清.略论染缬[J].丝绸,2005(12):58-59.

[4] 高霭贞.古代织物的印染加工[J].故宫博物院院刊,1985(2):79-88.

[5] 余涛.历代缬名及其扎染方法[J].丝绸,1994(3):52-54.

Comparative study on Tang Dynasty pottery and tie-dye patterns

LIU Su-qiong1,2, LIANG Hui-e1, GU Ming3, GAO Wei-dong1(1.School of Textile and Garment, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2.Art College, Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China; 3.Jiangsu Huayi Group, Hai'an 226600, China)

Tang pottery and traditional Tie-dye was extremely popular form of decorative art in Tang Dynasty,which had relatively close correlation. By comparison, it has comparability with the relatively consistent on Patterns shape, composition form, color, etc. It's concluded that faint characteristic ornamentation of the Tang Dynasty was vivid portrayal of Tang tie-dye patterns.

Tang Dynasty pottery patterns; Tie-dye; Patterns; Tang Dynasty

TS941.12;K876.9

B

1001-7003(2012)02-0056-03

2011-10-25;

2011-12-07

刘素琼(1979― ),女,讲师,博士研究生,主要从事扎染艺术、服装材料的研究。通讯作者:高卫东,教授,gaowd3@163.com。