中国地方合作主义的社会条件

——巫溪“乐和模式”中北京地球村功能及其转型的初步考察

2012-11-15吴强

吴 强

(清华大学 政治学系,北京100789)

中国地方合作主义的社会条件

——巫溪“乐和模式”中北京地球村功能及其转型的初步考察

吴 强

(清华大学 政治学系,北京100789)

巫溪县乐和模式自2011年3月正式推行以来,在县乡层级同时取得村社和谐共治、“息访稳定”双重的良性社会效果。本文基于对巫溪乐和模式的实地调查,围绕北京地球村在其中所发挥的角色和功能,进而考察北京地球村在过去15年间的合作主义路径变迁,试图就中国地方合作主义的社会条件问题展开讨论。通过对合作主义不同形态和合作伙伴及关系的探讨,本文研究确认了北京地球村所介入的地方合作主义模式,从高调倡导国际公民社会和环保主义的引入,与中央政府合作,参与全国性环境政策制定,宣导行动下沉到巫溪县农村,参与地方政府的社会管理改革,组织以“弟子规”为核心、颇富儒家色彩的“乐和农民协会”。这一转变历程揭示出独立NGO在中国真正的合作主义空间以及地方合作主义在中国的前景。并且发现,独立的NGO和GONGO(官办NGO)都是“乐和模式”中,乡村乐和协会与村两委及地方政府间形成协商合作的必不可少的参与者和社会条件。中国未来地方合作主义的发展,既需要制度层面对农村协会结社等进行制度确认,也需要足够规模的独立NGO和资源足够雄厚、社会建设意图明确的GONGO进行充分合作。

合作主义;地方合作主义;地方合作基础;地方合作模式

从1993到2011年,自第一家独立非政府组织(NGO)“自然之友”建立至今,中国的NGO在相当困难的环境下逐渐成长壮大,已经成为中国当下正在形成中的公民社会的重要支柱。但是,在威权主义的法律困境、政治压力和有限空间等环境条件的制约下,经历了近20年发展的中国NGO的生存是否可能,发展方向如何,仍处在一个十字路口徘徊。在此背景下,北京地球村,一个建立于1996年的中国著名NGO组织,其路径选择显然具有重要的指标意义,不仅有助于外界认识中国NGO的处境,也有助于认识中国的国家与社会关系的最新变化及其背后的驱动因素。例如,在一个经济相对落后的地区,北京地球村介入其中一个县域的社会管理改革,即“乐和模式”,这是否或者在多大程度上具有怎样的制度创新或者理论含义,正在引发学界和政策制定部门多方面的思考。本文拟结合笔者对地球村的跟踪观察,以及对地球村推行之“乐和模式”的田野调查,试做一理论性探讨。

一、地方合作主义的发展:文献回顾

虽然自由主义的话语和自由民主模式在战后相当长时间内占据着国际社会的主流,但是自Schmitter的划时代文章救活了“合作主义”这个几乎过时的概念后,①国际学术界对两次大战期间或者更早的合作主义(Corporatism,或法团主义)传统重新燃起了兴趣。其中,既有对欧洲和拉美的合作主义体制和实践进行多角度的重新认识,②也有对东欧转型国家转型过程中合作主义的植入与发展的分析。③

中国学术界近年来对这个一度过时却又被热捧的理论抱以相当兴趣。④此一主流性的理论进路也是被Schmitter定义的国家合作主义,虽然在Schmitter本人看来并不适用中国,认为中国目前尚缺乏合作主义的社会条件,人们很难从中国政治中发现真正有关阶级合作的制度设计或制度安排⑤。因为,如Schmitter定义的,合作主义可以看作“利益或态度的代表体制,某种联合有组织的公民社会利益和国家决策结构的理想类型性质的制度安排”。⑥而且,如德国最有影响的社会学家之一Claus Offer很早就已经强调的,虽然长期以来合作主义被看作自由-多元主义的反面,或者说多元主义代表着民主理想,而合作主义则反映了民主实际,但是民主仍然是合作主义不可缺少的社会条件之一。⑦

只是,相对于1980年代理想主义的自由民主导向的改革理论资源,合作主义似乎能够在理论资源层面上给予中国学者另一个现成的经验性理论框架,最大限度地包容现有国家主义的威权体制和新兴社会力量:在维持现行国家主义和威权制度不变的同时,承认各种利益集团的上升,通过模糊国家与社会两域的划分来协调现行体制与利益集团之间的关系,并吸纳新兴的公民社会和来自民间的民主诉求,包装其有限的政治改革。理论研究中,这些冠之以“新合作主义”趋势的发现和实践,也往往被贴上“协商民主”的标签⑧。其中,显然,国家或者国家威权被当作中国的合作主义的社会条件。

例如,在关于非政府组织的研究领域,国家合作主义的国家/社会关系解释同样占据着主流地位,基本反映了1990年代初以来逐渐发展的中国NGO和主流“社会组织”的发展取向,即国家主导的国家/社会关系,表现为在1992年开始的“鼓励社会中介组织发展”政策之下,国家政府机构和事业单位在短时间内创办了大量社会团体,包括行业协会、专业协会、基金会等,形成中国“社会组织”的主体,以“政府NGO”(GONGO)的身份代行部分国家职能或者反向“购买政府服务”,行使对社会资源的控制和垄断,却呈现表面上的“国家合作主义”色彩。⑨此种背景下,自发成立的独立NGO⑩在艰难模糊的法律环境下,从1990年代初至今,无论总体上或个案而论,大体保持着“去政治化”倾向,实践中则采取与政府合作的模式,从而逐渐获得一定的空间和社会的承认。比如,北京地球村,在其发展初期也主要与国家环保部(局)进行合作,从境外募得资源,与政府机构共同展开环境教育项目。

另一方面,从中国传统乡村的伦理资源入手,如柯丹青对中国农村干部兼具宗族领袖和国家干部的双重身份而发现农村组织的合作色彩,⑪国内学者王颖对广东农村“新集体主义”的研究,⑫从1990年代中期开始,中国的某些地方改革被贴上了“地方合作主义”的标签。如林南将乡镇 企业的成功归为“地方法团主义”式的“地方性市场社会主义”;⑬Jean Oi也持相同观点,认为地方政府、地方社区和企业组成了一个利益共同体,类似法团(合作主义)组织;⑭Jiang和Hall对农村乡镇企业的广泛研究得出结论:地方合作主义是农村企业成功的关键,而且模糊了所谓集体企业与私人企业的界限;⑮白苏珊对中国乡村政治经济的制度变迁研究再度肯定了中国农村的地方合作主义。⑯

只是,这些强调中国农村“新集体主义”的“地方合作主义”研究似乎并未影响政治学和社会学界主流对城市社区和NGO发展的“国家合作主义”倾向,Offe所强调的“社会条件”在中国乡村和城市的原初差别似乎形成一条鸿沟,代表着国家和集体主义两者在城市与乡村的强弱差别,从而产生分权或者社会的强弱、以及合作主义的强弱程度。比如,近年来围绕城市社区特别是居委会的研究、⑰以及对新近几年成长尤为引人注目的“业主委员会”的研究,⑱它们分别从不同角度窥见公民社会组织在城市社区的形成和国家在社区层级的软弱,似乎都在某种程度上支持了在国家弱化的情形下“国家合作主义”作为一种可行的国家/社会关系的实践模式,即使薄弱的NGO在中国城市社区的发展表面上好像也能够在“国家合作主义”的框架下获得某种政治空间。

那么,由此便引出一个问题:中国城市空间的地区合作主义是否可能?或者反之,如果农村地区的所谓地区合作主义可能存在,那么NGO的角色如何?其中,既涉及城、乡政府的分权化差异,也与NGO或公民社会组织的资源动员能力和谈判力量有关,当然,更有赖于合作主义的制度安排是否存在。所以,适当回顾地方合作主义与国家合作主义的理论嬗变和经验就显得极其必要。

首先,如Schmitter所划分的,在传统的国家合作主义之外,欧洲在战后的多元主义时代却发展出一种“新合作主义”,以新的政治参与继续着合作主义的顽强传统。所谓新合作主义,或称“自由合作主义”,指战后欧洲民主体制下,代表议会民主的地方统治者,与基于志愿组织的社会团体通过集体参与和自我管理的方式,共享公共空间。与传统的基于阶级、集中代表、垂直组织的国家合作主义不同,这种新合作主义的参与更微妙,有不同的社会部门参与,并且发生在中观层次,如Cawson对合作的“宏观”与“中观”所做的区分,⑲当然也可能发生在地方层次,在这些地方层级的合作主义的治理安排与实践无需得到国家层面的支持,即地方合作主义。

比如,欧洲福利国家制度本身不仅早被当作一个(经典)合作主义的产物,⑳而且其自1970年代之后的发展却有许多地方合作主义的创新。挪威学者曾经发现从市场和竞争的角度,地方政客更倾向于采取地区或社区的专门行动或联盟来改变(统一)市场条件,并被视为“地方性的制度创新”。㉒Evers等人对英格兰和德国的儿童福利制度研究也表明,在联邦制的分权体制内,尽管地方政府机构已经代表着传统的地方合作主义,比如儿童福利委员会所包容的政府机构、社区机构和家长协会等在合作促进儿童福利事业,但在地方治理层面上,存在广泛的又有差异的创新,过去十年来出现了各种新的合作方式比如某种公/私间的伙伴关系,而不仅仅是传统意义上的劳资伙伴关系,超越制度化的儿童福利委员会,并寻求各种非正式网络和论坛的方式,继续改善儿童福利。㉒

显然,即使与传统的国家合作主义模式相比,新合作主义、地方合作主义本身也在发展,不仅意味着更多的利益代表组织而不是少数组织代表、更宽泛的领域基础而不是专门化领域,而且很大程度上也反映了欧洲审议民主或协商民主的发展和福利国家的转变,因为地方合作主义在地方层级进一步模糊了制度与非制度、组织与网络的界限,更多地利用或者培植各种新的非正式网络即社会资本结构来进行更为广泛的集体参与和协商,合作议题也跳出了工资/收入等传统劳资合作议题,而更多地集中在福利问题、社区公共品供给等,超越了国家中心的福利制度安排。因此,对合作主义的测量不应拘于Schmitter等自1980年代中期发展起来的合作主义定量化量度,即1)利益集团组织;2)工资安排;3)利益集团介入政策制定;4)政治经济共识等四个传统方面。更多的,倒应从地方合作主义涉及的地方协商、分散组织和网络、自我管理、社区公共品提供等方面进行观察,围绕这些相对而言非制度化的新合作主义(社会合作主义)维度,对单个或整体性的NGO进行合作主义程度和性质的定性化观察便成为可能。

二、合作主义下沉:北京地球村的路径变迁

北京地球村,作为一家独立环境NGO(ENGO),在创始人廖晓义领导下,从一开始就选择了与政府机构合作的工作方式。追踪并分析地球村这个样本自1996年建立以来的合作轨迹,可为我们观察中国的合作主义提供一个切入、比较的视角。本文试图归纳地球村15年的发展轨迹,从前述合作主义理论所观照的不同形态,整理出地球村的路径变化,并从合作主义相关理论框架出发提出假说,进行解读,由此对地球村卷入最新、最深的“乐和模式”作出评价。

自1996年至2011年的15年间,根据对地球村创始人、现任负责人廖晓义女士的访谈㉓,合并搜集的媒体资料,汇总其公益活动和项目如下:

1)自1998年,与国家环保总局联合出版“公民环保行为规范”、“儿童环保行为规范”以来,成为国家环保部门的亲密伙伴,其后开展了一系列环境教育活动。

2)2004年,地球村联合其他几家民间NGO提出26度空调节能的概念,推动26度空调节能行动,最终促成中央政府在2007年6月30日出台《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》。

3)2004年,地球村联合其他几家民间组织发出“无车日”倡议行动,促成2006年北京市政府宣布每年9月22日为“无车日”。

4)2003年起,在美国能源基金会的支持下,主办了“可持续能源记者论坛”。

5)2007-2008年,地球村与世界自然基金会(WWF)合作,在北京和上海两个城市的40个社区2000多户居民当中举办家庭节能竞赛。

6)2008年起,接受万通基金会资助,参与北京奥运志愿工作,在北京东四城区做社区建设。

7)2008年,接受红十字会资助,在四川彭州开展灾后生态村建设,即“乐和家园”,后于2011年3月起在重庆巫溪县推广至今。

8)2011年5月起,接受北京市密云县北庄镇政府委托,进行当地的“生态管护”。

上述八个项目基本概括了地球村过去十五年的主要工作,围绕“国家-社会(NGO)”的关系可大致发现:“合作”而非“对抗”显而易见地贯穿其中每一个项目,但是,伴随着国际非政府组织(INGO)的资源消减,和官办NGO(GONGO)的资源增加,地球村的合作层面从中央政府的政策参与下降到县域农村层级的合作建设,其早期常常热衷的基于国际环保理念的全国性环境行动也下沉为基于传统乡村伦理的“乐和”模式。如此合作路径的下沉,可能并非地方分权化的结果,而是独立NGO所依赖资源的变化,或者说,地方合作主义的出现作为替换甚至抗拒公民社会植入的国家合作主义主导的地方性安排。

具体来说,透视地球村的合作路径,其协商空间、合作伙伴、及合作主义/安排,这三个在Schmitter(1974)关于合作主义定义中的基本要素,在过去十五年间尤其是以2008年为转折点发生了深刻变化。

首先,按时间顺序,地球村所着力的环境教育在过去十五年先后发生的重点转移大致可分为三个阶段:从政策游说和倡导行动,到城市社区的环保教育,发展到介入县域村庄的生态建设和“社会管理创新”。换言之,地球村倡导的生态主义行动在渐次下沉:从前十年主要基于首都地区,进行全国性环境政策参与,影响全国性媒体和公众,从2007/08年后逐渐下沉为城市社区的环保教育和县域乡村的生态建设。地球村的协商空间因此呈现从最初所致力的中央政府的政策空间、全国性的媒体影响空间,转移到基层社区的建设空间。其中关键有二:其一,2004年以来推动的“夏季26度空调”节能行动尽管声势可观,并且成功促成环保部与国务院的法规背书,标志着地球村建立以来的政策游说达到一个顶峰,却最终无声无息,实质效应(节能效果与习惯)相当有限,其社会效应和继续行动意义被地球村自我否定;其二,北京东四社区和京郊北庄镇的合作式环保教育效果均相当有限,地球村目前也只是勉力维持,而且,5·12地震固然为中国的各色NGO总体上创造了一个巨大的介入空间,地球村也得以通过“偶然”机缘参与到彭州大坪村的生态主义重建,但是,旋即为当地矿产资源开发矛盾、村委会的消极态度所阻而难以继续。㉔

第二,伴随地球村的协商/行动空间从垂直性的国家中央机构转移到地方政府,从城市转移到乡村(县乡),地球村的合作伙伴也发生相应的主体变更:从以中央政府的环保局(部)和国际环境NGO为主要合作方,转变为地方政府和国内GONGO。在地球村的早期,国际慈善组织和INGO是地球村最主要的资助者和利益相关者,如能源基金会和世界野生动物基金会等先后资助地球村的主要项目,廖晓义本人则于2000和2008年分别获得菲律宾国际环境“苏菲”奖和克林顿基金会“全球公民奖”,地球村在他们眼中显然是中国本土NGO的优秀代表,担当着中国NGO与国际NGO之间的大使或桥梁。2002年中国本土NGO,大部分是独立NGO,第一次组团赴南非参加世界NGO大会,地球村即是组织者。在此基础上,丰富充沛的国际资源似乎保证着地球村在中国本土NGO当中的领袖地位,以及与政府机构环保局(部)进行合作和政策参与的谈判筹码㉕。而2008年之后,INGO在地球村的项目资助中已经微不足道,主要资助者变为中国红十字总会(彭州大坪村项目)、万通基金会、友城企业家扶贫基金会。红十字会与友诚均为有着强大资源的官方背景的GONGO,万通基金会由民营的万通地产创立,主管机构为北京市科委,理事会成员多为高级政府官员,同样可视为合作主义的产物GONGO。正是这些掌握雄厚财政、政治资源的GONGO分别给予地球村在不同的三个地方项目予以支持,其意义待后文继续讨论。当然,更有意义的是,重庆市巫溪县委和县政府直接主导并参与乡村和城市社区的“乐和模式”建设,对地球村角色与功能的变化影响甚为关键。

第三,在地球村的协商空间下沉,合作伙伴变化的同时,我们也发现其合作主义本身发生着微妙却重大的变化:以巫溪“乐和模式”为标志,地球村过去15年始终追求的合作主义从与中央政府部门的非正式合作转变为与地方政府的制度性合作。尽管得到环保局(部)的支持,地球村得以编写公民环保行为规范手册、发起“可持续发展记者论坛”、发动“26度行动”、在全国二十多个城市开展环境教育等,但是,所有这些合作都属非制度性合作,从中也很难发现涉及任何福利的改善或者与其他利益集团的冲突,加上地球村始终强调“独立于其他环境组织”,不知社会运动为何物,基本上很难将有影响的地球村归为整个环境组织或中国本土NGO的代言人,因而甚至难以将其1996-2008期间的合作方式归为“国家合作主义”㉖。然而,有趣的变化出现在巫溪模式中,相比此前不成熟的、事实上夭折的彭州“乐和乡村”,巫溪县的乐和模式出现了三个层级的合作主义制度性安排:

· 巫溪县政府聘廖晓义为顾问,并设立“乐和办公室”,在实际活动中,廖晓义和地球村主要通过乐和办公室介入到“乐和模式”的推广。

· 巫溪县委在重庆市范围内率先创立“群众工作部”,统一协调与解决“乐和协会”相关的维稳问题。

· 创建村级“四方协调会”机制,纳入乐和协会、村支两委、外部NGO与网格单位,在村一级实现“四方共治”。

其中,后两级合作存在不同程度的制度创新。在群工层级,虽然设立群众工作部在全国市县已有先例,但是巫溪县的群众工作部实行统合信访、社团和舆情的“大群工”模式,属中共基层治理体制调整党与基层社团关系的首例。具体包括:建立服务中心,即移入县委信访办,县级各机构信访办均在群工部内设办公室,并成立舆情调研中心和联络中心,后者直接在社团登记和日常工作两方面“主管”各村的乐和协会、联络派驻基层的“网格单位”。在村一级,“四方协调会”所确立的四方共治模式,以治理而非自治为导向,即针对上访多、纠纷多、干群关系紧张等“影响维稳”的治理问题,将现有村支两委的法律形式上的自治组织和党支部、外部NGO、地方政府网格管理部门和动员后自发组织的村级乐和协会纳入一个常设性协商制度。该机制经巫溪县委2011年正式文件确认颁布,由每月两次村委会召集的四方协调会议付诸例行性运行,逐渐巩固,也获得惊人效果,总体上可观察到明显的地方合作主义的制度安排和福利改善。从2011年3月正式生效运转以来,短短时间内实现了较大的改变效果:乡村卫生状况改善,村级社会纠纷下降,干群关系紧张缓解,村民满意度提高。2011年5月12至16日期间,笔者在巫溪县羊桥村、三宝村、大坪村等乐和模式试点村和推进村进行调查,观察到如此改善,相比邻近村庄有着显著区别。

而地球村在其中扮演的角色与功能相当有趣,虽未直接参与巫溪县的制度创新,却起到激发社会活力的作用,在地方合作主义的乐和模式构成中起到微妙的“建构性”作用。具体来说,早从2007和2010年起,巫溪县委即已先后创立网格体系和县委群工部㉗。前者将全县划分为109个网格,跳过现有官僚层级体系,分配各县属行政单位依托网格,以主要党干利用周末时间志愿劳动的方式,进行基层辅导,实现资源下沉,建立分散的政府组织与乡村、社区组织间的指导性合作。以城南小区为例,其对口网格单位为县委纪检委,其主要干部竟然坚持了长达一年半义务街头清扫,直至地球村2010年底介入,鼓励和发动小区居民自发组织了大规模垃圾清除行动,尔后政府部门筹资百万余元将原来的卫生死角改建为公共广场,广场面貌焕然一新。而县委群工部早从2009年谋划建立,2010年6月正式获准挂牌运作,但其联络工作最初只限于网格单位,更限于中国现实政治中对结社的严格限制;试图探索新群工模式,却无如何联络基层社团的构想,也是廖晓义介入发动成立乐和协会后,群工部才正式在“信访对个人”、“舆情对总体”之外建立起“联络对社团”的新型“党与社团”的关系。

依据笔者实地考察,地球村在其中并没招募志愿者或建立地方分支机构,也没直接提供社会服务产品,是廖晓义个人携地球村过去十五年之生态主义光环,从2010年9月开始,以一套在2008年彭州大坪村灾后重建过程中形成的理念体系,主要包含“弟子规”乡村伦理的儒家教化模板和以乐和协会为中心的“乐和五业”的乡村秩序两方面,深受巫溪县委书记郑向东赏识,发现可弥补由他个人主导的、始于2007年县域社会管理体制改革(以网格体系创立为标志)所欠缺的伦理资源,而从县一级设立“乐和办”及其宣化机构“乐和讲堂”开始,渐次改造乡村网格体系和群工联络模式,以乐和理念培训另一个更早介入当地社会管理体制改革的GONGO友诚基金会在当地的志愿者,逐村发动村民认识社群公益、组织协会,最终在2011年3月建立了乡村乐和协会为中心的“四方共治”的合作治理模式和“大群工”模式,形成了所谓“乐和模式”的社会管理模式。

而村民,经廖晓义与友诚基金会的志愿者进行面对面宣教和动员后,从2011年3月起几乎在一个月内就发生转变,表现出相当高的村社参与热情和行止上的礼训,并通过乐和协会能够与村支两委甚至更高级的政府机构进行集体协商,传统的邻里调解也能在乐和模式的架构下通过被承认的“乐和堂”进行一般性纠纷的调解(如石龙村)。乐和协会本身,活动声势和参与热情都颇引人侧目,但自治功能仍然有限,多限于组织文娱活动、卫生监督、帮助留守儿童、调解一般纠纷等,在实际工作中更多地作为集体协商代表和机制,充当村支两委的助手介入到治理工作中,比如遴选社保名单、协商乡村规划、汇集村民意见、参与四方协商等等。事实上,如巫溪县多个村庄受访村民不约而同提到的,他们最看重的就是,村民现在通过乐和协会在“四方协调会议”的机制下有可能反映村民的意见,对村支两委进行监督。其实际效果,可观察到两方面:

每个村的乐和协会都通过“四方协调”机制,从对口网格单位争取到专项援助,用于公共场地建设,或者由富有村民提供类似场地(如三宝村),改变了巫溪地区乡村普遍缺乏公共活动场地的状况,村民在公共场地组织“坝坝舞”、球赛等活动,乡村卫生状况也经相互动员有了明显改善,乡村社会活力确有相当激发。

其次,乐和模式的“息访”效果显著,这是重庆市政法委对巫溪模式最为看重的一点。息访的同时,乐和协会吸纳了大部原先乡村内不满现有村支两委管理,不满现有政策(福利、土地、经济等)的“调皮捣蛋”或长期上访者,使他们以前所未有的热情关注并参与乡村公益、改善村级治理、甚至两委选举等体制性问题㉘。

回到“地球村”的合作路径,可以发现:不同于传统国家合作主义意义上有着垂直组织的工会与国家间的阶级合作,地球村1996至2008年间与政府部门间的合作模式,固然基于生态和环保的共同基础,但与其拥有国际组织资源具有相关性。很大程度上,虽然地球村采取了“去政治化”、“去对抗”和“去社会运动”的道路,但地球村这种居于中国政府和国际NGO之间的掮客式环保合作“国家合作主义”道路只是幻觉。一旦中国政府在环境问题上开始建立足够自信的立场,可以猜想比如伴随“中国模式”上升以及在国际气候谈判中采取主动立场,地球村所倡导的中立化的生态主义和政府合作空间便会急剧萎缩。

地球村的道路却展现了另一面,更为真实的乐和模式所代表的地方合作主义,其背后,却是红十字会、友诚基金会、万通基金会等大型GONGO取代了国际NGO,向地球村提供资源以及合作的地方政府创新导向。而且,此导向并非导向生态主义的,而是导向乡村和社区的稳定与和谐的秩序重建,在社会管理体制创新框架下探索如何通过地方合作主义重建新型农村社群关系、激发社会活力、维护社会稳定。地球村在其中扮演着不可缺少的外来“建构性”资源提供者和中间说服人的角色,比学者介入温岭恳谈民主㉙更早,其地方合作主义模式更体系化。毕竟,比较中国其他地区地方维稳与私营机构合作的方式,如私人截访公司(如安元鼎)㉚,地球村具更高社会信任度,其“乐和理念”包含的新社群主义也更具意识形态的可讨论空间与现实中服务于“维稳”的良好效果。

三、讨论:威权主义下地方合作主义的社会条件

总结地球村的合作主义路径,观察其从高调倡导国际公民社会和环保主义的引入,与中央政府(环保机构)合作,参与全国性环境政策制定,宣导行动下沉到巫溪县农村,参与地方政府的社会管理改革,组织以“弟子规”为核心、颇富儒家色彩的“乐和农民协会”,这一转变本身意味深长,细加解读,或可揭示出独立NGO在中国真正的合作主义空间以及地方合作主义在中国的前景。

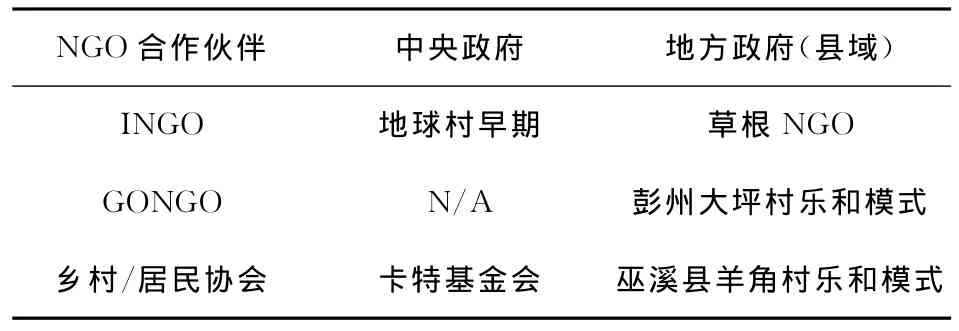

从地球村经历的合作伙伴变化,可区分为中央政府-地方政府和INGO-GONGO-乡村协会两个维度,就能得出NGO与不同合作伙伴之间的组合矩阵。其中,不仅能确定地球村的阶段性合作,也能发现中国社会组织的合作模式。如表1所示,地球村2008年前主要采取与中央政府部门和INGO同时合作的方式,形成国家合作主义的假象,而从2008年“5·12”地震后与地方政府和GONGO同时合作的方式,展开地方合作主义的不成功的试验。“5·12”地震为中国NGO(也包括GONGO)提供了一个难得的介入地方公益事业的窗口,超过160家各种NGO在震后参加救助㉛,也形成了一个“5·12救灾NGO联盟”,地球村跻身其中却拒绝加入此联盟。从2010年底至今,在加入村民(乐和)协会后,地球村始于彭州的“乐和模式”,即与GONGO和地方政府合作的地方合作主义终获成效。

表1 中国NGO的合作伙伴和合作模式

对照其他NGO合作模式,与中央政府合作的例子并不多见,同时与中央政府和GONGO合作的例子更为罕见,同时和基层协会(特别是村委会、居委会)合作的也仅见1990年代支持村级选举的卡特基金会。另一方面,大部分NGO发展之初即选择了与在地政府各种形式的合作,提供地方性公共产品,近年来地方政府主动购买NGO的服务、吸纳其参与地方治理的趋势明显上升;大多数国际NGO都将与地方政府合作作为进入中国的战略,同时向草根NGO提供资助,介入到地方环保、公益事业中,其中亦有相当部分项目是同时与中国的GONGO合作。例如,绿色和平(Green Peace)1997年进入中国后主要在吉林和云南等地开展生态农业项目,当然也从事城市的反电子垃圾活动,世界自然基金会(WWF)从2004年始与新疆维吾尔自治区政府合作向草根组织新疆自然保育基金会提供资助进行雪豹保护。显然,地方政府至少在治理层面,愿意与INGO、GONGO和独立NGO进行合作,共同提供各类地方公共品。效法INGO、选择地方合作也可能因此成为独立NGO的战略选择。

反观地球村的合作路径变迁,从国家合作向地方合作的转变,有趣的并非合作伙伴之一中央政府向地方政府的变换,因为绿色和平及其他NGO一开始也就采取了与地方政府合作的方式,而在于第二合作伙伴INGO向GONGO的转变,后者意味着中国本土独立NGO资金来源的变化和GONGO的上升及其在地方与中央间关系的微妙变化。首先,笔者对1990年代至21世纪初中国NGO的研究发现,此一阶段中国NGO总体发展严重依赖海外资源,若干INGO通过资源分配占据着中国NGO的网络中心。2004年乌克兰“橘色革命”带来的颜色革命恐慌在2008年北京奥运前后终于发酵为对独立NGO的严格防范,有着海外资金背景的一批独立NGO先后受到调查,如从事艾滋病救助的爱知行和爱源汇、从事法律援助的公盟、从事民主教育的传知行、从事肝炎患者权益维护的益仁平等,这些组织或者受到财务、税收调查,负责人也分别身陷囹圄、逃亡海外或被看管。这种背景下,从1996创立之初一直选择“去政治化”,远离包括维权运动在内的社会运动的地球村,也放弃了海外金主,而选择有着官方背景的万通、红十字会等合作。也许正是基于如此明显的资源和政治空间的气候变化,作为公认中国新兴公民社会组织的代表,廖晓义开始有意拉开地球村与西方的距离并否认公民社会在中国的意义㉜。而巫溪县的乐和模式,也抛弃了任何与公民社会有关的概念和话语,代之以迎合官方意识形态传统化趋势的“弟子规”为代表的传统乡村伦理,在开始广建孔子学院、在国家博物馆前树立孔子像、鼓吹回归儒家传统的中央政府、和寻求乡村社会管理创新的地方政府、和乡村村民之间建立了一个合作主义所不可少的共同知识背景㉝。基于此,可以说,地球村完全放弃了生态主义及其相关公民社会的理念,却继续其擅长的宣导手法,而换用融合了传统儒家价值、鼓吹“共治”而非自治的“乐和”理念。

另一方面,这些GONGO,一改此前向独立NGO运营模式靠拢、跻身NGO圈子的趋势,趁着2008年“5·12”地震救灾中国公民和企业大量捐款的契机,迅速成长为财政资源雄厚、积极介入社会发展、对NGO发挥重要影响的代理人㉞。比如,地球村2008年以来的合作伙伴有也有红十字会,也有当年成立的新GONGO,分别是万通基金会和友诚基金会,在地球村的乐和模式形成过程中,三个GONGO红十字会、万通基金会和友诚基金会在不同阶段都有所参与。在彭州大坪生态村项目中,红十字基金会赞助365万元,包括地球村得到的24万元㉟;万通基金会资助地球村在北京东城区进行城市社区的试点;而友诚基金会则早在地球村之前,已先行介入巫溪县的社会管理创新,并在当地招募了志愿者,当“乐和模式”初见成效,友诚还邀请清华大学政治学系前往巫溪实地调查,试图就国家/社会关系的创新以及社会管理创新寻求理论建构。如果再考虑到巫溪县委早从2007年起进行网格单位的改革,显然,地方社区的管理模式创新主导者是地方政府和GONGO,即在地方政府和以北京为基地的GONGO的合作为第一级合作,地球村的参与以及嗣后村一级“四方协调会”机制等在时序上和主导方面可看作次级合作。也就是说,地方政府创新与GONGO的下沉式介入两者间存在着共同事业基础(common cause),如果将此共谋看作某种垂直性利益安排的话,巫溪乐和模式所反映的地方合作主义,无论最终服务于社会管理改善还是反映了某种程度上国家/社会关系的调整,都充斥着强烈的国家合作主义色彩,或为国家合作主义的地方试验。

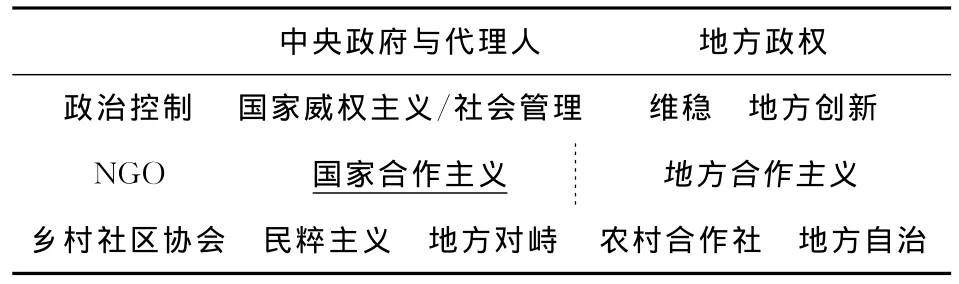

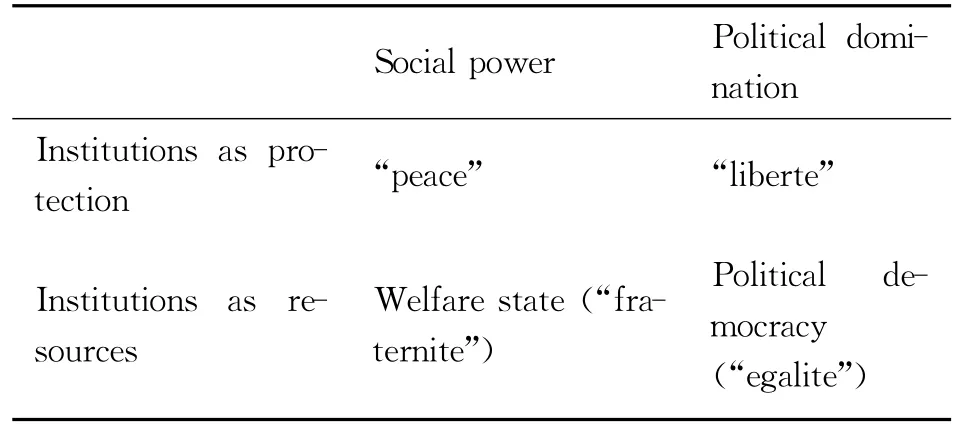

如何解释这种在中央政府背景的GONGO与地方政府、独立NGO和乡村社区之间实行协商合作的社会管治模式?根据Esping-Andersen(1990)对福利国家去商品化的比较研究,Salamon and Anheier(1998)对合作主义的社会起源,从国家社会福利投入和非营利部门规模两个维度做了四种形态划分,其中法、德两国的合作主义模式产生了较大的国家社会福利投入和较大规模的非营利部门,与这些国家早期引入或者被迫认识到有必要与非营利部门发展共同事业(common cause)。这一假说适合传统的国家合作主义,当然,也是以“问题解决”(problem-solving)为导向的,国家很容易与传统组织如教会形成合作关系,共同解决社会福利问题等。不过,同样以问题解决为导向,Claus Offe还提出另一种假说,有关地方合作主义,也同样在一个两行两列的矩阵中,有关团结的集体公共品可能填补微观理性和宏观非理性之间的鸿沟,即基于共同体的合作主义;进而,社会力量和政治控制与制度作为保护和制度作为资源共同组成一个新的矩阵,可以划分福利国家体制、政治民主、自由、及和平(平息冲突)等四种民 主 形 态。㊱

表2 威权主义与合作主义

在此基础上,地球村的合作路径所反映的合作主义道路亦可组成一个矩阵,但有所拓展,以符合表1所示矩阵要素,为三行两列:NGO和乡村社区协会两个活动者分别代表社会力量,与政治控制组成一个维度;另一个维度则包含中央政府和地方政府两个活动者,如表2所示。对地方政权而言,政治控制又存在两种行动意义:忠实执行中央政府的威权主义维稳政策,和图谋地方创新,以求政绩。同时,中央政府争取乡村社区的政策也有两种方面后果:民粹主义和地方对峙。即,中央政府为维护中央政权合法性、牵制地方政府而采取口惠而不实的民粹主义口径,如强调人民劳动尊严、反对强制土地拆迁等;同时有意避开制度性的问题解决即全面政治改革,反而可能加剧地方乡村与政府的对峙。在当下其他乡村地区,这样的大规模对峙发生通常伴随两种社会条件:一是于建嵘发现的地方精英如退伍军人的介入和自我组织㊲,二是近年来石首、瓮安等地大规模骚乱中的无组织街头“暴民”聚集。受“网格单位”、村支两委和外部NGO控制的村民协会显然可能同时起到三方面作用:消解个人的过度上访、预防大规模无组织聚集、吸纳或排挤可能的其他自组织。若干受访村庄的实践表明,这能够在很大程度上化解一般性的小型冲突。但是,尚不能排除Offe所说的有组织的不同集体之间发生的大规模对峙,这或许也是GONGO介入的激励之一。

而地方政权与乡村社区协会的完全合作,如农业合作社或地方自治导向的,都属当前中国政治的禁忌,并不敢取,表2中以加粗表示㊳。因此,该矩阵同时提供了地方对峙的约束和地方政府创新的激励,使得在淡化乡村协会或者说往其中“掺沙子”进外部独立NGO后的地方合作主义成为可能,其组合结果能够同时满足化解地方对峙、维持社会稳定的双重约束,实现地方创新、和民粹主义诉求的双重目标。

但是,在威权主义之下,也可能出现中央政府与NGO的合作,但是NGO并非垂直组织,其合作更多只是咨议性、象征性的,缺乏改善福利的实质性意义;在缺乏制度性安排的条件下,NGO与中央政府层级的“协商”时的讨价还价能力不对等,难以形成传统合作主义模式下利益集团的谈判能力、合作的实质效力,倒是作为享有相当社会声望的独立NGO,可能与地方政权强力谈判、合作㊴。同时,GONGO所代表的某个中央政府部门或派系,可能也尚无力在中央政府层面推动国家/社会关系的调整,只能主动下沉资源,进行地方合作的试验。另一方面,若无GONGO和地方政府双重的强力支持,独立NGO与地方基层社区的合作也多流于偶然性,独立NGO介入的合作也无力解决各种地方性经济利益冲突和制度性矛盾,因此难以持续,如彭州的初期乐和模式,㊵所以表2中以“下划线”表示这种“国家合作主义”。不过,在国家合作与地方合作之间,GONGO作为中央政府部门或派系代理人与独立NGO和地方政府有可能进行三方合作,如巫溪“乐和模式”,某种程度上模糊了地方合作主义和国家合作主义的界限,所以图2中国家合作主义与地方合作主义之间分栏线以“虚线”表示。

结果,如表2矩阵地方合作主义斜体表示,在县域乡村层级,通过地方政权与NGO的合作,而非执政党与全国性利益集团或垂直性组织之间的合作,地方政府与NGO、与GONGO、与乡村协会等四方之间形成某种带有中央部门或派系色彩的地方合作主义的安排是可能的,这种理论上的四方合作或许才是现实制度安排中的基层“四方协调会”的政治含义,也是威权主义下地方合作主义的社会条件。

现实政治中的另一层面,巫溪县的直接上级地方政权——重庆直辖市,其“唱红打黑”政策也可被看作包含“民粹主义诉求和改善社会管理”以消除地方对峙、实现地方创新的双重约束和双重目标,只是,在无重庆市层级的地方合作安排下,重庆市的所谓地方创新仅仅集合了国家威权主义的社会管理和民粹主义的社会分配与动员。

四、结论与展望

巫溪县乐和模式自2011年3月正式推行以来,在县乡层级同时取得村社和谐共治、“息访稳定”双重的良性社会效果。其中,北京地球村作为独立NGO在其中起到显著的、不可替代的作用,发挥着黏聚各方、形成一个地方合作主义制度安排的关键功能,这与其过去15年的合作探索经验有着密切关联,特别是2008年之后,地球村中断其“伪国家合作主义”的道路,从基于生态主义的、公民社会建设的城市宣导,转向为基于传统中国乡村伦理的、服务于地方社会管理创新的乡村建设。

通过对这一单个NGO的转型过程的观察,本文研究确认了她所介入的地方合作主义模式,同时,更重要的,独立NGO和GONGO都是“乐和模式”中乡村乐和协会与村支两委及地方政府间形成协商合作的必不可少的参与者和社会条件。在这意义上,中国未来政治地方合作主义的发展,既需要制度层面对农村协会结社、执政党建立新式“群工部”等进行制度确认,也需要足够规模的独立NGO和资源足够雄厚、社会建设意图明确的官办NGO(GONGO)进行充分合作。

当然,在社会管理创新的威权主义的既定总体政策之下,以包含了上述社会条件的地方合作主义的地方化制度安排和社会创新的出现为标志,当不同GONGO并随各个地方政府之间展开所谓社会管理创新的竞争,便意味着中国高层政治的不同社会取向,那么,在可见的未来,若以“和平”为导向的政治控制和安排能够实现,或许可能出现真正意义上的国家合作主义,现在介入地方合作的GONGO或许可能转变成为全国的垂直性利益集团组织,并展开与中央政府部门的合作。

注释

①Schmitter,P.vol.“Still the Century of Corporatism,”The Review of Politics,vol.36,1974,pp.85-131.

②参见Cawson,Alan,ed.Organized Interests and the State:Studies in Meso-Corporatism.London:Sage,1985.

③参见Iankova.2002.Eastern European Capitalism in the Making,Cambridge University Press,2002.

④张静:《法团主义》,北京:中国社会科学出版社,1998年。顾昕、王旭:《从国家主义到法团主义——中国市场转型过程中国家与专业团体关系的演变》,《社会学研究》2005年第2期。

⑤P.Schmitter教授于2010年11月15日访问北京时,笔者曾当面求教中国的合作主义是否可能,Schmitter给予了否定回答。

⑥Pilippe C.Schmitter.“Still the Centry of Corporatism?”in P.C.Schmitter and G.Lehmbruch,eds.Trends Toward Corporatist Intermediation,Beverly Hills Sage.1979,p9.

⑦Offe,Claus.1984:“Societal Preconditions of Corpotatism and Some Current Dilemmas of Democracy Theory,”Working Paper#14,March 1984,Kellogg Institute,University of Notre Dame,presented at the Conference on“Issues on Democracy and Democratization:North and South,”Kellogg Institute,November 1983.

⑧参见 Pan,Wei.“Toward a Consultative Rule of Law Regime in China,”Journal of Contemporary China,vol.34,no.12,2003,pp.3-43;Pan,Wei.“Reflections on Consultative Rule of Law Regime:A Response to My Critics,”in Zhao,Suisheng,ed.Debating Political Reform in China:Rule of Law vs.Democratization,NY:ME Sharpe,2006;Ma,Qiusha.“The Governance of NGOs in China Since 1978:How Much Autonomy?”Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,vol.31,no.3,2002,pp.305-328.

⑨张钟汝、范明林、王拓涵:《国家法团主义视域下政府与非政府组织的互动关系研究》,《社会》2009年第4期。

⑩所谓独立NGO,指的是中国境内基本符合NGO标准的,即独立的、公益的、志愿的、私人的或民间的、和非利润分配的社会组织,尽管他们当中的大部分并非以法定社团登记、非社团法人,少部分以所谓事业单位法人或次级法人存在,但却表现出足够的独立性、公益性、志愿性和非营利性等,得到国际NGO的承认,被视为不同于官办NGO(GONGO,如各种官办协会与社会团体、基金会等)之外的独立NGO。

⑪参见 Daniel Kelliher.Peasant Power in China:The Era of Rural Reform.1979-1989.Yale University Press,1992.

⑫王颖:《新集体主义:乡村社会的再组织》,北京:经济管理出版社,1996年,第3页.

⑬林南:《地方性市场社会主义:中国农村地方法团主义之实际运行》,《国外社会科学》1996年第5-6期。

⑭参见JEAN OI,Rural China Takes Off.Berkeley:Univ.of California Press,1999.

⑮Jiang,Shanhe and Hall,Richard H.,“Local Corporatism and Rural Enterprises in China's Reform,”Organization Studies,vol.7,no.6,1996,pp.929-952.

⑯参见白苏珊:《乡村中国的权力与财富:制度变迁的政治经济学》,郎友兴、方小平译,杭州:浙江人民出版社,2009年,第3页。

⑰参见海贝勒等:《从群众到公民:中国的政治参与》(城市卷),张文红译,北京:中央编译出版社,2009年,第25页。

⑱参见沈原:《市场、阶级与社会——转型社会学的关键议题》,北京:社会科学文献出版社,2007年,第33页。

⑲Cawson,Alan.“Corporatism and Local Politics,”in Wyn Grant,ed.The Political Economy of Corporatism,Basingstoke:Macmillan,1985.

⑳参见 Keane,John,Public Life and Late Capitalism-Toward a Socialist Theory of Democracy.Cambridge:Cambridge University Press,1984.

㉒Søren Villadsen.Urban political theory and the management of fiscal stress,University of Michigan Press,1986,pp.271-2.

㉒参 见 Evers and Ewert.Theory and Practice of Navigation,Williamson Press,2008.

㉓㉔㉖㉜参见对地球村创始人、现任负责人廖晓义的访谈,2011年5月9日和27日。

㉕在2011年5月12-16日重庆市巫溪调查期间,多次闲谈中,廖晓义流露出自负心态,“一直在国际慈善圈中混的”,暗示其与国际政客、国际慈善组织和INGO等相当谙熟,国际资源丰富。

㉗参见2011年5月14日巫溪县委群工部与清华大学政治学系调研团的座谈会上郑向东书记的谈话纪要,另见巫溪县委相关文件。

㉘参见地球村拍摄“乐和的力量——巫溪县乐和家园建设掠影”纪录片。其中,李明银(上磺镇羊桥村村民)自述为“调皮”村民、李俊(现白鹿镇大坪村乐和协会秘书长)曾长期上访,都在乐和协会动员下转化为积极参与乡村公益活动者。此次调查期间,笔者与之均做过交谈,观察结果证实地球村的报告。

㉙如浙江大学政治学教授余逊达自述,作为最早发现和介入温岭民主恳谈的政治学者之一,是在民主恳谈模式开始之后才从媒体获知并介入,其后至今十余年他与其他中国学者的介入方式主要是“建构性”的,即解读、诠释、提炼温岭民主恳谈的民主意义和地方政府创新的意义,2011年6月4日,杭州。

㉚参见财新《新周刊》,2010年12月。

㉛参见岳德明(2008),“汶川地震中的非政府组织:现状与评估”,载于《青年文化评论》(电子刊物):http://m.ycreview.comnode314。

㉝德国著名社会学家、比勒菲尔德大学教授Claus Offe在其“合作主义的社会条件”(Societal Preconditions of Corpotatism and Some Current Dilemmas of Democracy Theory,1984)一文中强调了合作主义各方共同知识的重要性。

㉞据不完全统计,红十字会在5·12地震后接受捐款达164亿元,其中物资26亿元(另有说法191亿元总额);包括中国扶贫基金会在内的民政部登记的18家公益机构接受捐款总额为10.64亿元,另有物资2.42亿元。参见《公益时报》网站:http://www.gongyishibao.com/zhuancsdhjuanzeng/news6.html。

㉟同3;另见《嘹望》杂志2011年5月采访廖晓义的文章,见:http://www.lwgcw.com/NewsShow.aspx?news-Id=21013。

㊱在Offe下面的四象限中,所谓“和平”并非指社会力量代替个人主义或多元主义的冲突解决模式后,带来“和平”的净增加,而是有更经常的小型冲突取代大规模的对峙,而所谓大规模对峙虽然趋少但可能发生在集体社会群体之间,或者有组织的社会集群与非组织化的社会成员之间。

Social power Political domination Institutions as protection“peace”“liberte”Institutions as resources Welfare state(“fraternite”)Political democracy(“egalite”)

㊲于建嵘:《当代中国农民的维权抗争》,中国文化出版社,2007年。

㊳巫溪县委书记郑向东在调研中承认,他很担心“乐和模式”被外界看作农村合作社,后者的政治风险显而易见,并非地方创新的原意。

㊴在调研中多方面观察,乐和模式为巫溪县委书记郑向东强力推动,个人色彩强烈,其县域创新也符合当前县域管理“一元首长制”的统治模式。

㊵在2011年5月31日清华大学社会学系和政治学系举办的“友城社会创新——乐和模式研讨会”上,面对为何不坚持彭州大坪村的乐和模式的提问,廖晓义采取了回避态度。

2012-03-11

“友成企业家扶贫基金会”资助的清华大学政治关系课题“城乡社区发展与创新研究”(YSC-2011021);国家社科基金项目“欧洲气候政治的政治过程研究”(10BZZ039)

责任编辑 王敬尧