民国杭州的宗教信仰

2012-11-14何王芳

何王芳

(杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 310036)

杭州研究

民国杭州的宗教信仰

何王芳

(杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 310036)

宗教信仰是一种文化表征。人们的宗教信仰,无论是上层人士,还是一般大众,从某种程度上都反映了他们内心心灵世界的一种倾向。民国时期杭州各种宗教流行,以佛教和道教占据主导地位。民国杭州宗教信仰对杭州的经济、社会和文化产生了重要影响,尤其是在旅游、慈善组织和慈善文化的兴起方面发挥了重要的作用。

民国;杭州;宗教信仰

宗教信仰是一种特殊现象,其与民间风俗之间有着密切的联系。宗教活动一方面成为民间生活的主要内容,另一方面又在较深的层面影响到了民间的日常生活。在杭州,由于历史的原因以及宗教与经济上的特殊关系,民国时期各种宗教流行,主要有佛教、道教、基督教、天主教和伊斯兰教。

一 民国杭州的宗教

(一)佛地杭州

杭州在宋时已称作“江南佛国”。到民国时,寺庙多,更是繁盛。据1932年调查统计,杭州市共有僧尼3298人,其财产有:田,4634亩6分零7毫;地,389亩;山,3457亩6分;荡,305亩;房屋,145所,计437间;凉亭5座、戏台2座、楞严坛1座。此外,尚有寺院676所,其中德孝将军庙,于民国十二年办有益新小学1所。每届香汛,四方信徒来杭进香者,摩肩擦踵,川流不息。仅城隍山各庙宇,每次香汛,单锡箔灰一项收入,已达三千余元。其他香烛黄纸等费,至少亦在两三倍以上。灵隐寺全年水陆道场收入,总在五、六万元以上。[1](P.421)此后,杭州佛教日见萧条,大多寺庵处于自生自灭之中。杭州僧尼,抗战胜利时为1873人,解放初有1647人。

(二)道教名地

历史上杭州不仅是道教传播较早的地区,而且也是道教活动的重要地区,名山、名洞、名观比较集中。1932年全市宫观280所;至1950年全市宫观还剩下78所,其中全真派的44所,正一派(正乙派)的34所,全市有道士217人,其中道姑14人,非住庙道士80人;另外,在社会上从事吹唱的“道士”约有百余人,他们的生活来源主要靠香火、经忏,或从医及摆摊做小贩等。[2](PP.439,447)民国时期,著名的道观有:抱朴道院、福星观(玉龙道院)、黄龙洞、洞霄宫等。

(三)基督教

基督教传入杭州,始于元代至元二十一年(1248),中亚薛述思干(今乌兹别克撒马尔罕)的马薛里吉思在杭城荐桥门建大普兴寺。[2](P.449)

1842年《中英南京条约》签订后,浙江宁波列为通商口岸之一,允许外人经商、传教,西方传教士以宁波为入口纷至沓来杭州。清咸丰八年(1858),美国基督教北长老会差会遣人从宁波来杭开始布道。次年,英国圣公会差会传教士来杭布道。同治五年(1866),美国基督教浸礼会差会传教士来杭布道。同年,英国内地会差会传教士从沪来杭设堂传教,还派人去萧山传教。[3]

清末民国时期,外国基督教大举进入杭州传教,建立了一批教堂。根据1950年调查,杭州基督教共有教堂28处,其中属美国差会的有12处(南北长老会1处,南长老会6处,北长老会2处,浸礼会1处,基础浸礼会2处),属英国的有7处(圣公会5处,内地会2处),属加拿大的1处,属中国自定教会的8处。另据1951年5月杭州市民政局调查统计,杭城基督教共有牧师24人(其中外籍3人),传教士37人(其中外籍7人),教徒4295人。教徒分布以上城区、下城区最多,拱墅、江干、西湖3个区次之。[2](P.451)

民国时期,萧山、余杭等地基督教势力影响较大。1950年,萧山有教堂48处,教徒12184人,外国传教士3名,本国神职人员27名,兼职传道人员109名;余杭的余杭镇、塘栖、瓶窑、良渚、蒋村、安溪等地均设有教堂,其教徒约1200余人。

(四)天主教

天主教传教士来杭传教活动始于明万历三十九年(1611)五月八日。时任明代工部员外郎的李之藻,邀请意大利耶甫郭居静、法国耶稣会神甫金民阁来杭,为其在家中举行了第一台弥撒。这天被后人称为杭州开教日。不久,曾任监察御史的杨廷筠被李之藻劝说领入教,并在武林门观巷的家中设崇拜天主的圣堂。明天启七年(1627),杨廷筠将它扩建为一座天主堂,是杭州天主教第一座圣堂。由于李之藻、杨廷筠热心教务,许多外国传教士聚居杭州,杭城新教人数大增。

清康熙到雍正期间,清政府不准传教,杭州已无神甫。此令至咸丰时解除。宣统二年(1910),天主教罗马教廷将浙江教区划分为浙东(宁波)及浙西(杭州)两个代牧区。浙西代牧区管辖杭州、嘉兴、湖州、衢州、严州等地。1924年,天主教浙西代牧区改称天主教杭州代牧区。1946年,中国天主教建立圣统区,代牧区同时改称教区,1947年杭州教区升为浙江总主教区。自1910年始,杭州总堂区范围包括杭州、余杭、临安、於潜、昌化、富阳、临平、长安、海宁、分水、建德、淳安、寿昌、遂安。杭州是浙江天主教总主教区所在地。

天主教杭州教区首任主教是法国神甫田法服(1859—1949),光绪十六年(1890)来杭,主教座堂设在杭州天主堂。自此始,杭州天主教一直由法国传教士主持教务活动。1913年杭州天主教创办圣母无原罪小修院,1918年创立耶稣圣心修女会,1928年创办仁爱医院,1935年又创办淇园小学。日本侵略军占领杭城时期,教堂为日军占用。1938年5月,天主教杭州小修院在龙游县灵山镇天主堂复院。抗战胜利后,教会房产收回,又开始各项宗教活动。教会向上海美国救济总署领来大批在华美军剩余物资食品、旧衣裤、蚊帐、布匹等,在杭城各教堂内发放。教会还开设施诊所,为人治病。

1951年,杭州天主教有神甫17人(外籍2人),法籍主教1人,外籍修女7人,教徒2192人。1951年1月17日,天主教杭州总主教区爱国教徒联名发表革新宣言,成立杭州市天主教自立革新筹备会,原杭州天主教本堂随即停止活动。不久,杭城天主教所属的医院、诊所、育婴堂、中小学校等慈善事业交国家接管,外国传教士也都先后回国。到1954年,杭州天主教有主教1人,天主堂3所(即下仓桥天主堂、城隍山天主堂、刀茅巷天主堂)、修女会2个(仁爱会、圣心会),神甫7人,修女21人,教徒509人。[2](PP.449-451)

民国年间,余杭、萧山也有天主教传教活动。1915年,临平镇赭山港40号建天主教堂,四大瞻礼节由杭州总堂派神父主持弥撒。1922年,法籍神父梅占魁在塘栖镇建堂。抗战时,法籍神父高爵禄除主持临平教堂外,兼管永和、翁梅、小林等地的传道,教徒逾千人。临平教堂于1922年创办启司小学(1951年转为民办)。余杭镇解放前也设有天主堂,有教徒3000余人。[4]萧山的临浦、靖江、赫山、瓜沥、党山湾、城厢镇也建有天主堂。[5]

(五)伊斯兰教

伊斯兰教传入中国,最初是在7世纪初叶,正值唐朝。唐太宗贞观年间(327-649),一些信奉伊斯兰教的阿拉伯和波斯人,经海路移居杭州后,建立清真寺,以满足他们宗教活动的需要。[6]

两宋时期大批阿拉伯人前来杭州经商贸易、传教并侨居。时至元代,大批西域人因官因商定居杭州。这些信仰伊斯兰教的人聚集在今清泰门内荐桥以西,羊坝头的礼拜寺(今凤凰寺),形成了一个回回居住区。因回族人多信仰伊斯兰教,所以过去中国人也将伊斯兰教称作回教、回回教、清真教。明代杭州回教已取得了与佛教、道教同等的地位。清代杭州的回教又有发展。[7]

民国时期,杭州的回族人皆称为回回或穆斯林(教徒),在中国回教协会杭州分会和凤凰寺董事会等组织中,有商、政方面知名回族人士任职,在教内还举办公益和教育事业。

辛亥革命时,杭城回族人民大约有四五百户人家,散居市区四隅,他们以杭州籍为多,也有从山东、河南、河北等地移居来杭谋生的。他们在饮食方面学有手艺,以经营本轻易销的大饼业、面食店和牛羊肉摊等小商小贩为多。但也有富豪巨商,如酱业大贾蒋苏庵(名国榜),他在西湖花港观鱼附近购置地产,建造亭台楼阁、水泥长桥,栽花养鱼,风景奇秀,名为蒋庄。

由于穆斯林的宗教习俗,杭州的穆斯林除了建立自己的清真寺以外,还建立自己的公共墓地——南园公墓,地址在清波门外聚景园,濒临西湖,墓地面积84亩。1934年,因南园墓地年久湮没而无墓碑墓址可以稽可,同时累累坟冢已无隙地可以茔葬,又在西湖玉泉灵峰,建立永安公墓,占地99亩。1955年南园公墓迁至杭州市郊的留下荆山岭,占地面积125亩,原址辟为柳浪闻莺公园。

杭州的穆斯林还广泛地在穆斯林中普及文化教育,除了进行传统的宗教教育外,还努力传授其他近代文化知识。1920年,在原凤凰寺开办的回民文化班基础上创办了穆兴小学,校长为孙吉士,回汉男女学生兼收但回民子弟入学一律不收学费。初办时为初级小学,以后添办高级,成为完全小学。学校按照民国教育部门颁布的教育法规等实施管理和文化教育,每天仍保留一节阿文宗教课,凤凰寺内教长、阿訇分任宗教课。办学经费从凤凰寺的房产收入中固定拨支。为使穆兴小学的毕业生能继续升学,在1928年8月又创办了1所中学——穆兴初级中学,由穆兴小学校长孙吉士兼校长,借银洞桥丝织会馆为校舍,兼收非穆斯林子弟入学。到1932年7月,有初中3个班,学生124人,教职员18人。抗日战争时期,穆兴小学、中学均停办。抗战胜利后,除恢复穆兴小学课程外,还设两个复式班,学生中回民子弟居多数。除小学课程外,还专设回文课。[8](PP.310,396)

民国时期杭州的穆斯林,习惯过的节日是开斋节、古尔邦节以及盖德尔夜。每逢节日,是凤凰寺最热闹的时光,杭城及周边的萧山、余杭等地的穆斯林,男女老幼,熙熙攘攘齐赴凤凰寺参加团拜。

民国时期,杭城清真寺除著名的杭州凤凰寺外,还有板儿巷东寺、五奎巷寺及郭家河头西寺等。

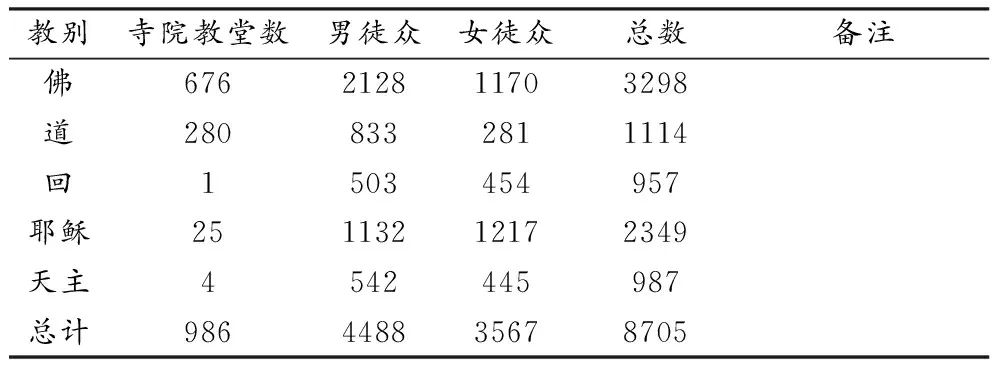

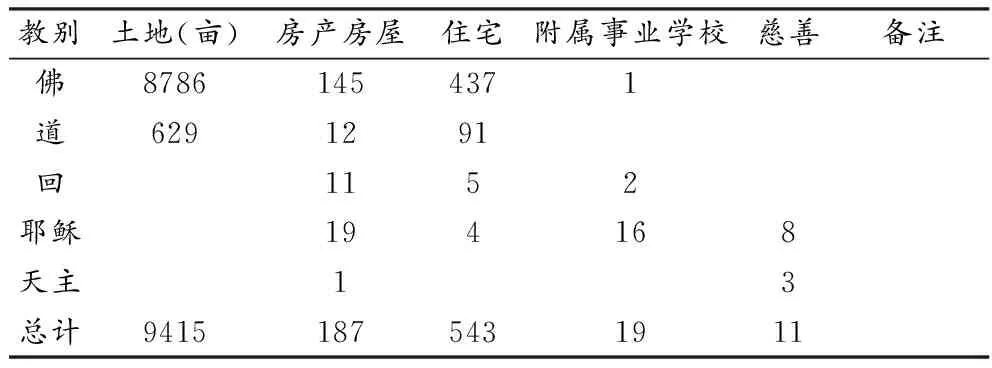

民国时期,各教在杭州均有其悠久历史,相当之地位。各教的寺、观、庵、塔数,教堂数,也非常可观。就民国二十一年来看,杭州市面积共650方里,竟有寺院教堂986所,平均二方里便有3所,尚有房屋住宅不在其内。各教徒众8705人,占全市人口1.54%。[1](PP.240-241)其中又尤以僧道范围为大。单就僧道尼而言,在杭州市一隅,共有寺、观、庵、堂956所,人数4412人,占全市人口0.84%;土地9415亩,占全市面积2.68%。再据公安人口调查,1927年僧尼道数3398人,1928年3826人,1929年3374人,1930年3778人,1931年4422人,1932年5月4412人,五年之间增加一千余人。

表1 杭市各寺观教堂徒众统计表(据民国二十一年杭州市经济调查文化教育篇)

表2 杭州市各寺观教堂及附属事业统计表(据民国二十一年杭州市经济调查文化教育篇)

二 宗教信仰之影响

民国杭州民间宗教信仰的复兴对杭州的经济、社会和文化产生了重要影响,尤其是在旅游及慈善组织和慈善文化的兴起方面发挥了重要的作用。

(一)佛教文化对杭州的影响

1 佛教对传统文化的影响及在杭州近代化进程中的作用 杭州佛地既大,寺僧亦多,因而传统色彩的杭州文化很多都与佛界有联系。以杭州西湖为场景的民间故事里,传播最广的《白蛇传》涉及了和尚。杭州的本地和尚济公的故事在杭州家喻户晓。杭人每遇强势压迫,常自称“杭铁头”的习性,与这济公故事大有关系。依佛界观点看,济公式的和尚有点左道旁门,但在老百姓心目中他却是位英雄,深得人心,民国十三年杭人还为他重修了济公塔。[9]

佛界在杭州的近代化进程中也起到了很重要的作用。

辛亥革命前,杭州一些佛门弟子出于“济世扶困”、“普渡众生”的愿望,同情并支持革命。清宣统时,杭州南屏山下的白云庵成为浙江革命党人的主要秘密集会之地。蔡元培、章太炎、秋瑾、王金发、马宗汉、陈伯平、陈英士、徐锡麟等人先后来此密商光复大计。1913年,孙中山至白云庵,曾亲书“明禅达义”匾额,给予表彰。[10]“明禅达义”,出家人所能得到的奖誉,莫过于此。

辛亥革命后,中国仍然处于国弱民穷的黑暗之中,“中国向何处去”的问题仍然困扰着人们,不少佛学居士和佛门弟子以佛学思想为武器进行斗争,并想通过对佛教进行改革,使之适应时代发展的潮流。章太炎、马一浮、丰子恺、夏丏尊等居士以及寄禅、太虚、弘一等法师均是杰出代表。这些饱学之士和名僧在杭创办佛学组织、佛学刊物,成立佛学院,著书立说,为改革和振兴佛教殚精竭虑;他们从佛学中寻找和挖掘理论武器,使长期沉寂的佛教义学研究受到重视,佛学各宗在杭州重新活跃。汉语系大乘佛教八大宗派除“三论宗”外,其他如天台宗、华严宗、法相宗、律宗、密宗、禅宗、净土宗,在杭州均有名家研究和弘扬;并且经过长期圆融贯通,逐渐趋同,大多奉行“禅净双修”。

在抗日战争中,杭州佛教界与全国人民一样同仇敌忾。他们本着普渡众生、爱国爱教之旨,纷纷投入到抗日救亡的洪流中去。

2 对旅游的促进 民国时期,杭州政府根据杭州城市的特色,把杭州定位为旅游城市。在旅游业尚处于起步阶段的杭州,众多寺庙极大进促进了这个新兴旅游产业。

1909年沪杭铁路的通车给杭州经济带来生机,包括传统的西湖香市,逐年复苏,至20世纪30年代初达到鼎盛。民国时期,有钱有闲能四处游山玩水的人除了权贵就是一批文人墨客,大多数劳动大众仍然没有旅游的客观条件。但就是因为要去给菩萨烧香,善男信女们尤其是江南乡村的女子,就有了既烧香又可游山玩水的机会。这批庞大的“烧香老太婆”队伍带来了杭州旅游的活力。另外,随着沪杭铁路的通车,随着西湖香市的复苏及繁盛,上海的中国旅行社每逢清明就包下游杭专列,在“烧香老太婆”的队伍中出现了上海摩登男女,壮大了杭州的旅游队伍。

民国时期杭州的众多寺庙不仅是著名的景点,而且还承担了旅游设施的功能。民国时期由于旅游业刚刚起步,杭州旅馆并不多,规模也都偏小。一到春秋之季,游客猛增后就难以招架。这时寺庙就起到了很大的补充和缓解的作用。寺庙提供游客歇脚之地,供给游客斋饭、和茶水。

(二)对民国杭州的文化教育与公益事业产生了重要影响

1 基督教在文化教育与公益事业上的贡献 自1858年开始,美国、英国等西方基督教差会纷纷派传教士来杭布道,建立了一批教堂。这些传教士除传教外,还出资在杭城创办了一批教会学校。大学有之江大学,普通学校有弘道女子中学、冯氏女子初级中学、蕙兰中学、之江大学附属中学以及崇一、弘道、蕙兰、正则、信一、之江、新民等小学。[8](P.305)

教会创办学校之初,校舍与教堂不分,传教士一身两任,既传教又教书。教会学校优待信徒,凡教徒子弟入学,免收学费并帮助其升学或留学,以培养传道者;非教徒子弟收取学会费。各类学校的经费和行政用人均由教会负责,自成系统,与中国政府没有隶属关系。1925至1926年,全国掀起反对帝国主义文化侵略、收回教育权运动,杭州各教会学校的学生也积极参加。当时,中国政府规定教会学校董事会应以中国人占过半数,由中国人担任校长,向中国政府注册立案。1928至1931年,杭州的大中教会学校先后向中国政府立案,形式上归中国人办理。

抗日战争期间,杭城遭日军侵占,教会学校也蒙受战争影响,几经搬迁,校舍设备倍受损失。抗日战争后,教会学校逐渐恢复,但学校数未达到战前水平,而学生人数却超过以往。1949年5月杭州解放后,人民政府接管各类教会学校。

民国年间除各类教会学校外,外国基督教会在杭还开了杭州圣经学校和中国神学院,以培养教牧人员。位于中山路的杭州圣经学校由美国基督教北浸礼会创办,经费由教会拨给。位于武林路的中国神学院由英国布道团与中国内地会创办,经费由其两家提供。

在兴办教会学校之外,基督教在杭州的另一大文化事业主要是创办医院。清同治八年(1869),英国基督教安立甘会(民国后改名圣公会)派密杜氏医师来杭州大方伯(今解放街中段)租房行医传教,专治戒烟。1871年创立大方伯医院,后改名广济医院。医院的医师、护士和职员多系英国派遣来华,华人职工也大多系信徒,其主要目的是传教,男女病房均设有传道士,既向病人传教,又免费就诊,凡教徒本人或其直系亲属患有肺病者,可在医院治疗,免收一切医药膳宿费用。医院经费及外籍医师的一切费用,概由英国教会提供。1887年,广济医院创办广济麻疯医院,属救济性质机构。麻疯医院初设于广济医院内,1902年迁至里西湖,1915年再迁松木场。

广济医院还附设广济医学堂。辛亥革命后改称广济医学专门学校。校长由广济医院院长英国人梅藤更自兼。学制为本科5年毕业。1923年学校章程规定:“凡基督徒,其学费减收者,毕业后……须在广济医院服务,而为传道医士。”[8](P.528)

1952年3月,广济医院全部财产无条件捐献给人民政府作教学医院,改名浙江医学院附属第二医院(今浙江大学医学院附属第二医院前身)。

2 天主教在杭州的慈善事业方面发挥了重要功能 民国时期在杭州的天主教对杭州慈善事业的促进主要表现为建教会学校,开办医院、诊所、育婴堂等方面。

(1)学校。外国天主教修会除在杭州传教布道建立一批天主教堂外,还在杭州市区创办了一批教会学校。据1948年统计,有1所私立廷筠初级中学(1947年6月创办,在百井坊巷),私立圣心小学(在螺蛳山)、海星小学(在刀茅巷)、淇园小学及附属幼稚园(在天汉洲桥)、廷筠小学(在百井坊巷),私立仁爱幼稚园。解放后,以上教会学校由杭州市人民政府接管。

(2)仁爱医院。总会设在法国巴黎的仁爱会,是国际性的天主教修女会,其宗旨是服务社会,把基督的仁爱分施人间,开办医院、诊所、学校、育婴堂等慈善事业。同治七年(1868)有4名修女来杭设立仁爱会分院(总院在上海)。1927年由法国仁爱会修女郝格助捐资在刀茅巷石板巷创办仁爱医院(又名“圣心医院”),占地55亩。医院建有楼房4幢,并有圣堂1座及附设海星小学。经费大多由国内外天主教徒捐资,仁爱会补助部分。1950年12月,杭州市人民政府接管仁爱医院,后改称杭州市红十字会医院。

(3)杭州仁慈堂。仁慈堂在国外天主教内通称“圣婴会”或“天神会”,该会旨在拯救儿童,尤其是远东的弃婴。经费由世界各地天主教友奉献,再由罗马梵蒂冈统筹后分发世界各地。杭州仁兹堂由天主教浙江代牧主教、法国人田嘉璧在清同治八年(1869)十一月二十一日创建,地点在下仓桥天主堂隔壁。抗日战争胜利后,杭州仁慈堂增设施诊所及苦儿班各1个。解放前,罗马梵蒂冈每年拨给杭州仁慈堂700美元,解放初增至每年2200美元,占该堂收入75%,其余靠生产自给。1951年7月31日,杭州市人民政府接管该堂,后改名为杭州市儿童保育院。

3 道教的义诊与公益事业 杭州道教界许多人士谙内外科医术,识中草药,会气功、推拿、针灸,有义诊、施诊、施药等为民服务的优良传统。民国时,杭州著名道院有玉皇山福星观、葛岭抱朴道院、拱宸桥张大仙庙、大关明真观、马市街雷祖庙、城隍山城隍庙、孤山财神庙等,每年夏季常备茶汤,方便人们饮用,对中暑病人施痧药、十滴水。1947年至杭州解放,杭州道教会还聘请中医师在涌金门金华庙坐堂义诊,并设中药房,对贫病求医者,无偿施诊送药。

除施诊、施药外,杭州道教人士还举办多种公益事业活动。1919年,玉皇山福星观在慈云宫创办初级小学,招收40名学生(均系河南流浪儿童),供读书、膳宿,后来一部分学生在福星观出家为道士。1929年,涌金门金华庙住持,联络杭城热心教育者,在庙的边殿创办了涌金小学,学生有百余人,设3个班级。该校抗战期间停办,1946年重新复校,1950年归口教育部门。1944年,福星观道士及民工修建从阔石板到长桥8尺宽的道路1华里。平时,各宫观还力所能及地资助抗灾、扶贫。

(三)香市、庙会“悦神娱人”的双重功效

民国时期的杭州由于经济的发展,各种庙寺的增建,因而香市、庙会盛行。最著名者是西湖香市。西湖香市至民国时期已成为固定节日,主要由吴山香市、天竺香市、昭庆香市和岳坟香市,还有钱王祠、灵隐寺、净慈寺、东岳庙等较大的香市构成。其中以昭庆香市为最盛,据《两般秋雨庵随笔》载,西湖昭庆寺山门前两廊设市……每逢香市,妇女填集如云。持续时间最长、规模最大的是天竺香市,有农历二月十九、六月十九、九月十九三期观音圣诞,朝圣者绵延数里,游人摩肩接踵,繁盛的景观被列为“西湖十八景”之一。其中又以春市最盛,“四处老少云集,途为之塞……,而游人往往不屑金钱,以示阔绰”,灵隐一带的茶楼、饭馆等,“莫不利市三倍”。1925年后,环湖马路直达灵隐、天竺,并有汽车每日往返数十次,大大便利了香客的烧香和赶集。其中,来自上海、南京的外地香客占了很大比例。下乡香市的香客基本是苏州及杭嘉湖三府所属各乡村坐船来杭进香者,均系乡下土财主。大小香船多泊于松木场,往往有数千条之多。正月末二月初,香客们数十成群,肩挂黄袄,腰系红带,年纪稍轻者非乘舆即坐人力车。

此外,还有八寺香会、吴山庙会、元帅庙会、胡公庙会、娘娘庙会、张大仙庙会等。

民国时期杭州的香市、庙会,一方面祈祷上苍神灵,以求佑护他们一年发财有望,灾患不生,是人力不能左右自然的一种无力表现,需要有神的寄托。另一方面,百姓在一年的辛劳中,更需要找到解闷的乐子,因而借庙会以求娱乐、消遣。概言之,名为悦神,实则娱人。如每次赛神,均要演戏,百姓借此以娱乐,同时也促进了戏剧的繁荣与发展。显然,除了宗教的目的之外,同时包含了民间百姓娱乐乃至旅游的目的,而且后者的功能越来越明显,在一定程度上成了主要目的。庙会的繁荣,事实上也为市民提供了极好的社会交往的机会,开阔他们的视野,尤其对妇女起到了不可低估的作用。

当然,民国时期杭州的宗教信仰在带来积极影响的同时,也存在一定的历史局限和消极因素。当时杭州平民百姓,生活不富裕。一遇天灾人祸,境况更加艰难,生命得不到保障。这样的社会地位,使他们易受宗教的影响。同时,民国年间,总体来看还是战事不断,社会动荡,人民总是希望得到某一组织的保护或某种神秘力量的支持,以避祸求福,逢凶化吉。正因如此,民国时期杭州人所信除佛教、道教、基督教、伊斯兰教四大宗教外,还有一些民间的秘密宗教和会社,鬼神观念仍广泛存在。许多人神灵也供,鬼神也拜,逢庙就烧香、见神就磕头。信仰的散化使得左道邪术有了可乘之机。民国年间的杭州,装神弄鬼、敛钱惑众的事情也还是较多的。

[1]杭州市地方志编纂办公室.杭州地方志资料第一、二辑:民间杭州新志稿专辑[G].杭州:杭州市地方志编纂办公室,1987.

[2]任振泰.杭州市志:第9卷[M].北京:中华书局,1997.

[3]顾卫民.基督教与近代中国[M].上海:上海人民出版社,1996.406.

[4]余杭县志编纂委员会.余杭县志[M].杭州:浙江人民出版社,1990.807.

[5]萧山县志编纂委员会.萧山县志[M].杭州:浙江人民出版社,1987.983.

[6]李兴华,等.中国伊斯兰教史[M].北京:中国社会科学出版社,1998.36.

[7]郭成美,郭群美.杭州伊斯兰教历707年碑、730年碑考[J].回族研究,1993,(3).

[8]杭州市教育委员会.杭州教育志(1028-1949)[M].杭州:浙江教育出版社,1994.

[9]李杭育.老杭州:湖山人间[M].南京:江苏美术出版社,2000.26.

[10]张任天,汪振国.西湖白云庵与辛亥革命[Z]//两浙轶事.上海:上海书店,1992.139-140.

(责任编辑:吴 芳)

TheReligioninHangzhouinthePeriodoftheRepublicofChina

HE Wang-fang

(School of Humanities, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310036, China)

As a cultural representation, religion reflects a tendency in the minds of human beings, whether they belong to upper or lower class. In the period of the Republic of China, various religions prevailed in Hangzhou, but Buddhism and Taoism were the major ones. The religions in that period had important influences on the economy, society and culture of Hangzhou, especially on tourism and the development of charity organizations and charity culture.

The Republic of China; Hangzhou; religion

2010-10-20

何王芳(1973-),女,浙江东阳人,杭州师范大学人文学院副教授。

B911

A

1674-2338(2012)01-0091-06