钇稳定纳米氧化锆的制备工艺研究*

2012-11-10张旺玺袁祖培王艳芝

张旺玺,袁祖培,王艳芝

(中原工学院材料与化工学院,河南郑州 451191)

钇稳定纳米氧化锆的制备工艺研究*

张旺玺,袁祖培,王艳芝

(中原工学院材料与化工学院,河南郑州 451191)

用溶胶-凝胶法制备了钇稳定纳米氧化锆(YSZ),系统研究了沉淀剂滴加方式、锆离子浓度、溶剂、干燥方式和煅烧温度对产物性能的影响,并采用FT-IR、TG-DSC、XRD、SEM等对前驱体干凝胶粉末和产物进行了表征。结果表明:以水作溶剂,采用正加方式,选择锆离子浓度为0.5 mol/L,真空干燥,550℃煅烧2 h,可得到粒径为39 nm左右、组分为单一四方相的YSZ粉体。

溶胶-凝胶法;纳米二氧化锆;钇

纳米氧化锆的制备方法一般包括物理法和化学法。物理法主要有喷雾-裂解法、溅射法、等离子体技术[1-3]等,由于物理法主要用于单质、合金等纳米粒子的制备,故采用物理法制备ZrO2超细粉在实际生产中应用较少。化学法主要有共沉淀法[4-5]、溶胶-凝胶法[6-7]、微乳液法[8]、水热合成法[9],其中溶胶-凝胶法因其工艺简单、成分可控,得到的产品颗粒均匀、纯度高等优点成为一种制备氧化锆超细微粉的重要而有效的途径,但在制备过程中,前期的制备参数将会对前驱体溶胶、凝胶的性能产生影响,继而影响产物的性能,后期的烧结温度更会对产物晶相及粒径产生深远影响。笔者以氯氧化锆为原料,氨水为沉淀剂,硝酸钇为稳定剂,采用溶胶-凝胶法系统研究了制备条件对产物钇掺杂纳米氧化锆粒径的影响规律,得出制备钇掺杂纳米氧化锆的合适工艺条件。

1 实验

1.1 原料

氯氧化锆(ZrOCl2·8H2O):工业级;氨水(NH3·H2O):分析纯,质量分数为25%;硝酸钇[Y(NO3)3·6H2O]:分析纯;无水乙醇:分析纯;蒸馏水:实验室自制。

1.2 二氧化锆的制备

分别以蒸馏水和无水乙醇作为溶剂,称取定量氯氧化锆和硝酸钇,其中,硝酸钇按最终产物中氧化钇的掺杂量(3%,物质的量分数)加入,配制不同浓度(分别为0.5、0.75、1.0、1.25 mol/L)的氯氧化锆复合溶液。保持温度75℃左右均匀缓慢地向复合锆盐溶液中滴加氨水(正加)或向氨水中滴加复合锆盐(反加),氨水的量按照n(Zr4+)∶n(NH3· H2O)=1∶2,氨水稍过量加入。逐步形成白色半透明溶胶,继续加热形成干凝胶,用蒸馏水洗涤干凝胶两次,再用无水乙醇洗涤后干燥,得到前驱体干凝胶,充分研磨后在不同温度(350、450、550、650℃)下煅烧2 h,最终得到钇掺杂的氧化锆粉体。

1.3 样品表征

1.3.1 红外光谱分析

用NEXUS470型傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)分析前驱体干凝胶粉末及产物的结构。取1~3 mg样品与300 mg的KBr混合研磨均匀,移至压片模具中油压机压片,在15 MPa压力下得到透明试样,将试样置于仪器中测试并记录400~4 000 cm-1范围内的吸光率。

1.3.2 结构分析

用Philips X射线衍射仪(XRD)对产物进行物相分析,衍射仪用Cu靶Kα辐射,管电压/管电流: 40 kV/35 mA,X光发生器的功率为18 kW,步长为0.1°,扫描范围2θ为20~80°。

1.3.3 微观形貌分析

采用日本电子的 JSM-6360LV扫描电镜(SEM)分析样品的粒径分布及形貌,样品表面喷金处理。所有条件下的产物粒径均取电镜测试结果的平均值。

2 结果与讨论

2.1 沉淀剂滴加方式的影响

纳米氧化锆的制备过程中,沉淀剂滴加方式会影响前驱体性能,而前驱体质量好坏会影响产物的性能。选择0.5 mol/L的氯氧化锆复合溶液,水为溶剂,考察沉淀剂滴加方式的影响。75℃恒温下,向溶液中定时缓慢滴加氨水,发现n(Zr4+)∶n(NH3·H2O)≈1∶2.35即氨水稍过量时,溶液pH在3~6变化,此时易形成半透明的溶胶,再加大氨水滴加量时,体系全部产生絮状沉淀,得不到胶体,所以制备二氧化锆粉体时,溶液pH应控制在3~6。

表1是滴加方式对前驱体生成工艺的影响,其中,以75℃恒温开始滴加氨水至产生溶胶的时间定义为胶体化时间,以产生溶胶至生成凝胶的时间为胶凝时间,以广范试纸测量实验过程中溶液pH的变化范围。由表1可知,两种滴加方式下的胶体化时间和胶凝时间相差不大,但溶液pH变化范围与氨水挥发量差别较大。正加方式时溶液pH变化范围不大,反应溶液能保持在酸性环境中,而采用反加方式时溶液pH跨度大,反应环境由碱性变化到酸性,实验过程不易控制;另外,正加时氨水的挥发量小,反加时由于体系放热氨水挥发量大,消耗过快,易造成试剂的浪费。因此,实验选择正加方式即向氯氧化锆溶液中滴加氨水来制备纳米二氧化锆。

表1 滴加方式对前驱体生成工艺的影响

2.2 锆离子浓度的影响

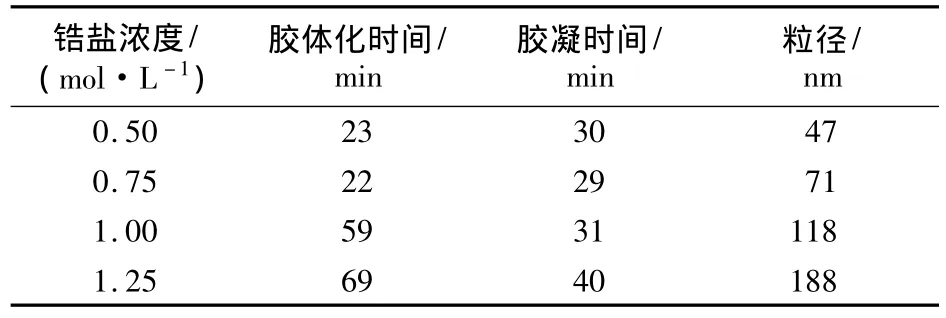

用水作溶剂,添加定量Y(NO3)3·6H2O(按3%物质的量分数的Y2O3计算),60℃真空干燥,650℃煅烧条件下,改变氯氧化锆复合溶液的浓度考察锆离子浓度的影响,结果见表2。

表2 锆离子浓度对反应时间及粒径的影响

由表2可以看出,随着锆离子浓度的增大,相应的胶体化时间及胶凝时间也呈延长趋势,产物粒径亦呈增大趋势。这是因为随着锆离子浓度的增大,胶粒形成过程中的成核速度过快,造成胶粒的团聚,最终导致ZrO2粒径的增大。而溶胶-凝胶制备机理,是ZrOCl2·8H2O溶于水后存在水解和缩聚这两个正逆反应,并以四聚体形式存在,随反应的进行,四聚体失去质子通过架桥羟基和非架桥羟基相连形成氢氧化锆胶体聚合物,其结构可表示为[Zr(μ-OH)8(OH)8(H2O)8]·x H2O[10],其中,架桥羟基中的氧原子处于两个锆原子之间,非架桥羟基中的氧只与一个原子发生联系,而配位水完全由静电引力或其他短程力与锆原子相连。随着锆离子浓度的增大,结晶过程的聚集速度加快,胶体极易形成不透明的沉淀而得不到溶胶。因此,为了制得稳定的溶胶,滴加过程变得极其缓慢,从而造成胶体化时间和胶凝时间的延长。所以,为了减少团聚,控制反应时间及产物粒径,可选择0.50 mol/L的复合锆盐溶液作为反应原液。

2.3 溶剂的影响

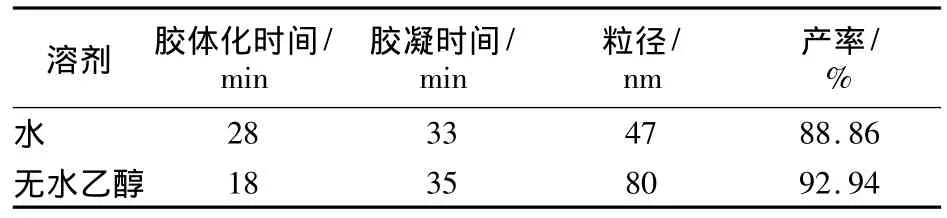

分别以水和乙醇为溶剂,设置锆盐浓度为0.5 mol/L,采取正加方式考察溶剂的影响。两种溶剂对前驱体胶凝时间及产物粒径影响如表3所示。

表3 两种溶剂对前驱体胶凝时间及产物粒径影响

由表3可知,两种溶剂体系的胶体化时间相差很大,而胶凝时间相差不大。以无水乙醇为溶剂时,由于温度较高加上反应体系放热,在反应液面上方会产生白色浓烟,为乙醇大量挥发的结果,这导致了胶体化时间缩短,溶剂消耗过快,胶体化反应过快,制备出的溶胶中含有颗粒状沉淀,溶胶性能不佳直接造成凝胶表面龟裂;而以水作溶剂时溶胶均一、半透明,化学稳定性好。表3还显示了溶剂对产物粒径和产率的影响,醇溶胶的产率高,但水溶胶所得产物粒径小。

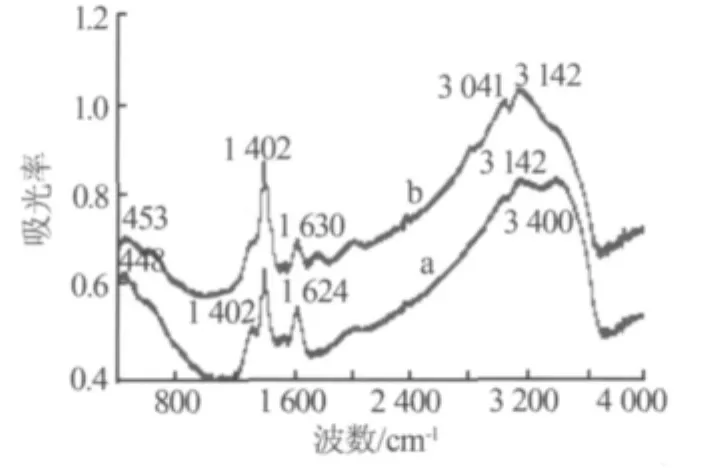

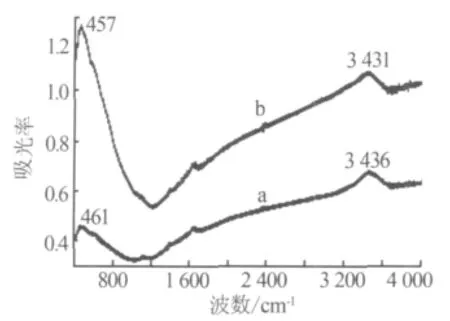

为进一步分析溶剂对前驱体胶体化学结构及产物的影响,对两种前驱体粉末及制备产物进行红外光谱分析,图1、2分别为前驱体粉末及产物的红外光谱图。由图1可知,两种前驱体的峰位大致相同,进一步表明溶剂不会影响胶体的化学结构。450 cm-1处的吸收峰为Zr—O键产生的峰[11],曲线a、b中均有体现,说明氢氧化锆胶体中形成了Zr—O—Zr聚合长链,与G.De等[12]的凝胶高分子结构即无机高分子理论相吻合。1 400 cm-1和1 600 cm-1处的峰可能是胶体表面活性羟基的面内弯曲振动。两种前驱体的区别在于架桥羟基和非架桥羟基的伸缩振动峰位出现微移,溶剂为水时出现在3 400 cm-1和3 142 cm-1处,而溶剂为乙醇时则出现在3 142 cm-1和3 041 cm-1处,这可能是溶剂的极性不同引起的。分析两种前驱体煅烧后产物的红外谱图见图2。由图2可见,二者峰位一致,说明都生成单一成分,3 400 cm-1附近的峰应该是表面吸附的O—H的伸缩振动,460 cm-1处吸收峰对应于产物的Zr—O键。

图1 溶剂为水(a)及乙醇(b)时干凝胶的红外谱图

图2 溶剂为水(a)和乙醇(b)时煅烧产物的红外谱图

溶剂只会影响反应过程和粒子的分散,不会影响胶体的化学结构,两种溶剂下都生成单一产物氧化锆,但醇溶胶性能不理想,且易造成试剂浪费。

2.4 干燥方式的影响

由分子间作用力和表面静电引力等较弱的力引起的颗粒聚集称为“软团聚”,这种作用力易于打破,因此对产物性能影响较小;而胶体表面存在的吸附羟基在干燥过程中脱水,会形成氧联结构即盐类杂质的固相盐桥,这称为“硬团聚”,这种团聚很难打碎。除在反应过程中产生团聚外,前驱体的干燥阶段也易于产生团聚。

用水作溶剂,锆盐浓度为0.5 mol/L,采用正加方式,分别采取60℃普通鼓风烘箱和真空干燥考察干燥方式对粒径及产率的影响,结果见表4。普通鼓风干燥的结果是硬团聚明显,真空干燥由于干燥系统相对封闭,自由水的失去相对困难,造成干燥周期延长,但由于粒子团聚几率小,产物的粒径小,产率也相对较高。因此,最终可选择先普通干燥2 h,再真空干燥6 h,可适当减少团聚。

表4 干燥方式对粒径及产率的影响

2.5 煅烧温度对相组成及粒径的影响

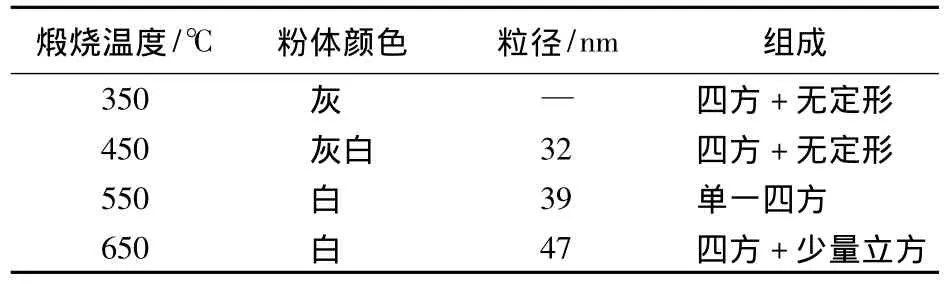

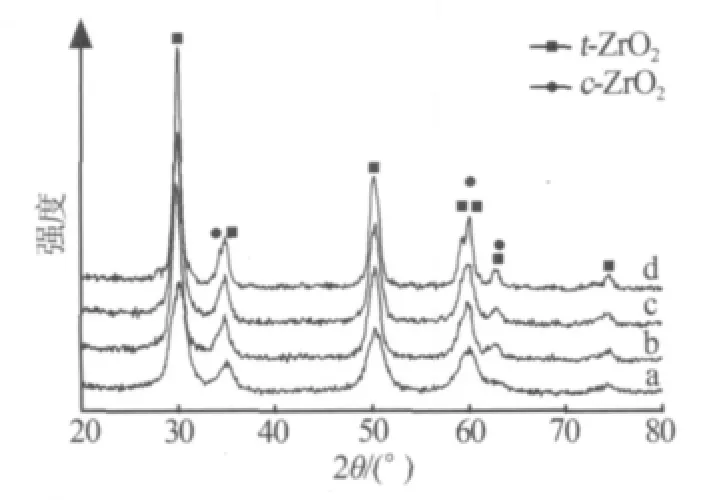

表5是由0.5 mol/L的复合锆盐溶液得到的水溶胶在不同温度下煅烧2 h后产物的性能,图3是其XRD谱图。

表5 煅烧温度对产物性能的影响

图3 不同煅烧温度下产物的XRD谱图

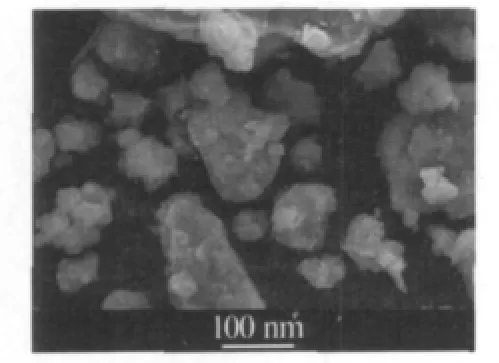

表5显示前驱体在550℃以下煅烧难以得到高纯的氧化锆,可以由粉体颜色看出,这也可以由XRD谱图显示出来。XRD谱图显示 350℃和450℃煅烧产物中含有少量无定形非晶成分,为前驱体的不完全转化,450℃煅烧产物的非晶成分明显减少,但主晶相仍为t-ZrO2。550℃煅烧产物为单一的t-ZrO2。分析650℃煅烧产物,其主晶相仍是四方相,将其衍射谱线与标准谱线对比发现,2θ为35°左右的I(002)/I(110)及2θ为60°左右的I(103)/I(211)与标准谱的强度比存在明显差异,原因是2θ为35°左右的c-ZrO2的(200)晶面衍射峰与t-ZrO2的(002)晶面衍射峰趋于重叠,同样,2θ为60°左右的c-ZrO2的(311)晶面衍射峰与t-ZrO2的(103)晶面衍射峰趋于重叠[13],所以,可认为在样品d中还存在少量c-ZrO2。所有样品的XRD谱图上未出现钇的化合物的特征峰,说明钇已完全进入到ZrO2晶体结构中形成了固溶体。综合分析,产物主相都为t-ZrO2,低温煅烧产物存在部分无定形态;随煅烧温度的升高,产物的结晶度提高,晶粒完善、长大,并开始出现c-ZrO2。图4是样品c的SEM照片。由图4分析可知,产物平均粒径为40 nm左右,并存在一定的团聚,团聚体由更小的晶粒组成。

图4 样品c的SEM图

3 结语

1)通过研究制备条件对前驱体及产物性能的影响规律,得出溶胶-凝胶法制备纳米氧化锆的合适工艺为:以水为溶剂,锆盐浓度选择0.50 mol/L,采取正加方式制备出水溶胶,普通干燥2 h再真空干燥6 h后,前驱体在550℃煅烧2 h,可得到组分单一、平均粒径为39 nm左右的t-ZrO2。2)煅烧条件是影响产物组织结构的重要因素。低温煅烧产物存在部分无定形态,但产物主相都为t-ZrO2;随煅烧温度的升高,产物的结晶度提高,晶粒完善、长大,并开始出现次相c-ZrO2。

[1] Widiyastuti W,Balgis Ratna,Iskandar Ferry,et al.Nanoparticle formation in spray pyrolysis under low-pressure conditions[J].Chemical Engineering Science,2010,65(5):1846-1854.

[2] Sillassen M,Eklund P,Sridharan M,et al.Ionic conductivity and thermal stability ofmagnetron-sputtered nanocrystalline yttriastabilized zirconia[J].Journal of Applied Physics,2009,105(10):4907-4912.

[3] Nawale A B,Naveen Kulkarni,Soumen Karmakar,etal.Phase controlled structure formation of the nanocrystalline zirconia using thermal plasma technique[J].Journal of Physics:Conference Series,2010,208(1):2121-2125.

[4] Michael Z C H,Hunt R D,Payzant E A,et al.Nanocrystallization and phase transformation inmonodispersed ultrafine zirconia particles from various homogeneous precipitation methods[J].Journal of the American Ceramic Society,1999,82(9):2313-2320.

[5] 王开军,胡劲,刘建良,等.醇水共沉淀法制备氧化锆超细粉末及团聚控制[J].无机盐工业,2007,39(3):25-27.

[6] 张旺玺,袁祖培.溶胶-凝胶法制备钇掺杂纳米氧化锆[J].中原工学院学报,2010,21(5):18-21.

[7] 蒋银花,倪良,李澄,等.溶胶-凝胶法制备钇掺杂的纳米氧化锆粉体[J].无机盐工业,2006,38(2):29-30.

[8] 杨成武.超临界CO2微乳液法制备纳米氧化锆[D].贵阳:贵州大学,2009.

[9] 魏春城,陈志伟,田贵山,等.水热合成片状纳米氧化锆[J].人工晶体学报,2010,39(S1):190-193.

[10] Readey M J,Lee Ran-Rong.Processing and sintering of ultrafine MgO-ZrO2and[MgO,Y2O3]-ZrO2powders[J].Journal of the American Ceramic Society,1990,73(6):1499-1503.

[11] Yogo T.Synthesis of polycrystalline zirconia fibre with organozirconium precursor[J].Journal ofMaterials Science,1990,25(5): 2394-2398.

[12] De G,Chatterjee A,Ganguli D.Zirconia fibres from the zirconium n-propoxide-acetylacetone-water-isopropanol system[J].Journal of Materials Science Letters,1990,9(7):845-846.

[13] 杨如增,杨满珍,陈康敏.TZP陶瓷中立方相氧化锆的X射线定量相分析[J].硅酸盐学报,2001,29(5):402-406.

Study on preparation process of yttria stabilized nano-sized zirconia

Zhang Wangxi,Yuan Zupei,Wang Yanzhi

(School of Materials and Chemical Engineering,Zhongyuan University of Technology,Zhengzhou 451191,China)

Yttrium doped nano-sized ZrO2(YSZ)was prepared by sol-gelmethod.Influences of titration way of precipitant,concentration of zirconium ions,solvents,dryingmethod,and calcining temperature on properties of products were systematically discussed.Precursor dried gel powders and products were characterized by FT-IR,TG-DSC,XRD,and SEM.Itwas showed that tetragonal zirconia powderswith a single componentand average particle size of39 nm can be synthesized through the following conditions:usingwater as solvent,chosing the positive titration way,the concentration of zirconium ions was 0.5 mol/L,the gel was dried in vacuum oven and the dried gelwas calcined at550℃for 2 h.

sol-gelmethod;nano-sized zirconia;yttrium

TQ134.12

A

1006-4990(2012)01-0022-04

河南省基础与前沿技术研究(102300410204)。

2011-07-19

张旺玺(1967— ),男,教授,博士后,主要从事高分子材料的教学与研究工作。

联系方式:wangxizhang.zheng@yahoo.com.cn