试论武田泰淳的“中国情结”

——与大正作家的“中国趣味”之比较

2012-11-08李庆保安徽农业大学外国语学院安徽合肥230036

李庆保(安徽农业大学 外国语学院,安徽 合肥 230036)

试论武田泰淳的“中国情结”

——与大正作家的“中国趣味”之比较

李庆保

(安徽农业大学 外国语学院,安徽 合肥 230036)

近代日本作家的中国体验研究,主要是围绕大正作家的中国游记进行展开,而战时日本作家的中国体验研究则相对冷清。论文从“中国趣味”盛行的大正时代的谷崎润一郎及芥川龙之介的中国体验研究的繁荣状况,以及北京师范大学王向远教授的著作《中国题材日本文学史》中得到启发,以中日战争期间日本作家的中国体验为课题进行考察与研究,通过与大正作家的“中国趣味”相比较,来探讨战后派作家武田泰淳的特殊的“中国情结”。

武田泰淳;中国情结;大正作家;中国趣味

一 引 言

侵华战争期间,日本当局以建设“大东亚共荣圈”、“日中亲善”为名目,以所谓的“国策推进”为目的,向中国战场派遣了大量的记者、作家。其中包括石川达三、火野苇平、上田广、林房雄等知名作家和文人。这些有过从军体验的作 家的绝大部分成为了日本侵略者的帮凶,写了大量的侵略文学和殖民文学。这当中,同样拥有战时中国体验的武田泰淳表现出了不同的特性。不光他的与中国相关的作品的数量和影响是最大的,他作为中国文学研究会的创始人之一,始终对中国和中国人抱有一种特殊的感情。他的中国文学研究者和侵略者的身份矛盾使他陷入了巨大的痛苦。他的这种特殊的心理矛盾造就了他不同一般的中国体验和特殊的中国情结。

在他的随笔集《扬子江畔—中国及其人间学》的后记中有这样一段话:

对于我来说,“扬子江的旁边”就是“中国的旁边”。我只不过是不断地站立于中国的近旁,却绝不会融入于它。那是无法做到的。即便在日本国内,我的耳边也会不断响起长江的水流声。我无法从那沉闷却令人怀念的江水的低吟中逃脱。每当去中国访问,总会感觉到一个被弹挤出来的自己,然而,每当离开中国时,我又感到一股紧吸自己的宿命般的磁力。[1](笔者译)

这段话表明了作者试图融入中国却又不能的微妙境地。感受得到中国的强大磁场,却又不能真正地融入进去。通过武田泰淳晚年的回忆录性质的作品《上海的萤》的描述,我们可以明显感觉到,作为特殊时期的文化机构职员的武田,他对于中国以及中国人的态度和周围的日本人有着某种不同。上述引文中的这种矛盾感受持续体现在他的上海生活当中,并通过它的“禁欲生活”得到了一定程度的缓解。

二 大正作家的“中国趣味”

日本的知识分子和文人大体都会对中国这个日本文化源头的国度抱有一种情结。这种情结实际上主要是对汉诗文中的古典中国的亲近感和憧憬。武田当然也一样,只不过在战争中这一特殊时期,而且是被迫站在侵略者的立场上,他的这种中国情结又有怎样的特质,是以什么样的特殊形式表现出来的呢?

大正作家的“中国趣味”研究一直很热,我们不防就与谷崎润一郎和芥川龙之介的中国旅行中表现出来的中国观做一对照来考察一下武田的中国情结。

由于技术手段的发达,在20世纪初,日本人实现了去海外旅行的梦想。对于普通人来说,去遥远的欧美还是不敢想象,但是去邻近的中国相对容易,所以在大正后期,出现了一股去中国旅行的热潮。大正作家们为了亲眼看一看只是停留在观念上的中国,纷纷踏上了去中国的旅途。木下杢太郎、谷崎润一郎、佐藤春夫、芥川龙之介、村松稍风等人是其中的代表性人物。他们还发表了各自的游记文章,对当时的日本人的中国印象产生了很大的影响。这种现象就被称为大正作家的“中国趣味”。

在这些去中国旅行并写下大量的游记等作品的作家当中,影响最大的是谷崎润一郎和芥川龙之介。川本三郎的《大正幻影》(新潮社,1990年10月)是论述大正作家的“中国趣味”的代表性著作。川本认为,大正作家的“中国趣味”包括谷崎润一郎的浪漫主义派和芥川龙之介的现实主义派。对此,北京日本学研究中心的秦刚持有完全不同的观点。他认为,芥川通过他的《中国游记》批判了谷崎的“中国趣味”式言论,并构筑了与前者完全相抵的中国形象。也就是说,芥川本身并不属于“中国趣味”派,而是站在批判一方的。

的确,虽然谷崎与芥川几乎是在相同的时间,按相同的路线游历了中国,但他们对于中国的主观印象却相差甚远。

谷崎润一郎于1918年和1926年两次来中国旅行。在来中国之前,他已经发表了《麒麟》、《人鱼的叹息》、《魔术》等中国题材的作品。回国后,他又写出了《苏州纪行》、《秦淮之夜》、《西湖之月》、《中国料理》、《天鹅绒之梦》、《鲛人》等一系列有关中国的游记或小说。

谷崎中国之行的动机极为简单,就是因为长久以来想要去欧洲的愿望没能实现,希望通过去中国来弥补一下遗憾。因此,他的中国之行从头到尾是在一种猎奇和享乐的氛围中度过的。西原大辅用萨义德的东方主义理论来解读谷崎润一郎的“中国趣味”。在中国期间,他一直在观赏中国的美景,观看中国的戏剧,享受中国的美食,品鉴中国的美女,沉浸在浪漫的异国情调之中。总之,谷崎对他的中国之行是相当满意的。

与此相对照的是,芥川龙之介的《中国游记》中到处流露出对中国的失望和幻灭感。1921年3月至7月,芥川以大阪每日新闻社的特派员身份访问了中国。与谷崎不同的是,芥川拥有新闻记者的强烈的问题意识,对在中国各地看到的丑恶现象进行了理性的批判。

在谷崎留下了美好回忆的南京秦淮两岸,“不见一位丽人”,并且贬之为“俗臭纷纷之柳桥”。谷崎多部作品的舞台,对其不吝赞美之词的西湖,在芥川的笔下不过是“泥池”而已。现代化都市上海在他的眼中尽是“俗恶”的西洋景象,是一个新旧文明丝毫不协调的“蛮市”。在芥川的眼中,古典的中国已经彻底俗化、堕落了。

谷崎与芥川笔下的中国形象看起来是完全对立的,但本质上,都是与明治以来的日本知识分子对中国抱有的成见和不理解是一脉相承的。

近代以前,中国是先进国家、强国,是周边国家的老师,而到了近代却一下子变成了落后国家、弱国,所以,日本的知识分子和思想家们几乎一边倒地对中国发出了负面的评价。最典型的就是福泽谕吉的“脱亚论”,他用鄙夷甚至带有侮辱性的语气称中国和朝鲜是“亚洲的固陋”、“古风旧俗”、“外表的虚饰”。夏目漱石到中国东北走了一趟后写的《满韩处处》,处处显示出一个“文明人”对原始落后的中国的傲慢和歧视。

这些明治时期的大家们对于中国的印象,极大地影响了当时及那之后的日本知识分子。这与他们头脑中的汉唐盛世的中国,以及陶渊明笔下的世外桃源般的中国有着太大的差距,为了亲眼证实一下这两种都可谓极端单一化的中国形象,“中国趣味”的大正作家们来到了中国。虽然也有个体差异,但总体来说,他们正如武田在《土民的脸》中所说的在“了不起的东亚研究所和东亚文化协会”里闭门研究的两三位学者一样,以旁观者甚至高高在上的姿态远远地眺望中国,却绝不会主动去融入中国。

三 武田泰淳的“中国情结”

与上述两位大正作家不同,参与创立了中国文学研究会,有着侵略者的身份,却始终将目光停留在社会最底层的普通中国人身上的原左翼青年武田泰淳的中国观是更加复杂与矛盾的。无论是谷崎还是芥川,他们只是在中国旅行热的潮流中来中国走马观花似地看了一遍,并与当时的一些文化名人进行了交往。谷崎的浪漫主义中国观也好,芥川的幻灭的中国像也好,都仅仅是“观念性”的言论,他们之间的差别与各自所属的耽美派和理智派的文学理念也不无关系。而武田的中国情结是更具有“行动性”的。在非常的战争时期,他通过自我抑制,苦苦维持着对自己所热爱的中国文化和中国人的尊重和好感,带有一种宗教的和禁欲的意味。

1944年6月,武田泰淳第二次来到中国,直到战后的1946年2月的一年多时间,他是在上海度过的。

武田在他晚年的作品《上海的萤》中多次言及自己在上海的“禁欲生活”,例如:

我想,在东京住在寺院里,好不容易维持了禁欲生活的我,在上海期间,无论是日本人还是中国人,与女性发生关系这种事是不会有的。特别是中国女性更是禁忌。从事日中文化交流工作的我,必须把对她们敬而远之作为信条。

在上海期间,我并不是个男性。

我的禁欲生活没有改变。即便其他的事每天每夜都在变化,唯有这个不变。

上海就职以来,每天过着没有女人气息的日子的我……(笔者译)

那么,武田为什么要坚持过禁欲生活呢?首先当然与他的僧人身份有关。武田在1933年21岁的时候完成传宗传戒仪式,取得了僧侣资格。1946年从上海回国后以34岁的年龄便担任西光寺住持,并兼任潮江院住持。所以,作为未婚僧人,遵守宗教戒律的意识是原因之一。另外,也可能是作为中国文学文化的研究者,为了更加冷静客观地看待日本与中国的关系而尽量不与中国女性保持特殊的关系。此外,还有没有更深一层的原因呢?

当时,有很多的中国女性通过与日本男性交往来维持自己在这个日本人统治下的上海的生活。这种日本男性与中国女性的恋爱关系,我们也可以认为直接反映了当时日本与中国的支配与被支配的关系。而武田试图通过持续的禁欲生活来脱离这种关系模式。

1948年发表的评论《关于灭亡》是武田最重要的评论文章之一。其中对于中国历史的灭亡经历有这样一段叙述:

中国看起来就像经历过数次离婚和数次奸情后培育出复杂而成熟的情欲的女体。中华民族的不抵抗的抵抗的根源,可以说就是这成熟的女体的驯熟于男性的自信。[2](笔者译)

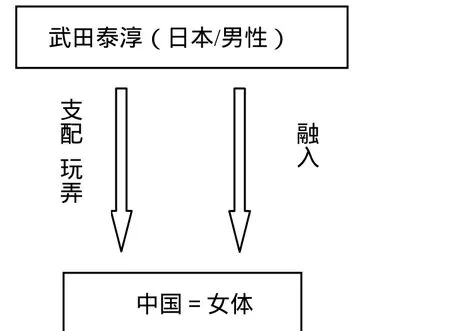

这里,武田将中国比喻成成熟的女体。换句话说,武田是将“女体”看做中国的象征,也就是“中国=女体”。武田与“中国=女体”这样一个存在的关系不外乎有两种。一种是前面提到的支配与被支配的关系,另一种是融入“中国=女体”。我们可以用下图(图1)来表示:

图1.武田与中国关系示意图

面对“中国=女体”,比起单纯的支配和玩弄,武田更希望融入其中,以达到融为一体的男女关系的最高境界。但是,中国毕竟是自己所属的日本军的侵略对象,想要融入自身所侵略的对象,无论如何也是不可能的事情。残酷的现实彻底粉碎了他的幻想。对于武田来说,既然不可能融入中国,那么,寻求与中国女性达到性的最高境界即融为一体,也就是徒劳的。因此,他宁愿放弃去尝试,而坚持自己的禁欲生活。可以说,这才是他坚持禁欲生活的深层次原因,也体现了他对中国的复杂情结。

只要查一查武田所有作品的标题,就会发现含有“女“字的相当多。这是纯属偶然,还是因为他对女性素材的特别喜好,笔者不敢断言。但是,考察武田泰淳与中国的关系,“女性”一定是重要的关键词。

四 结 语

以上,本文通过与谷奇润一郎、芥川龙之介这两位代表性的“中国趣味”作家的比较,并且以他在《上海的萤》中多次提到的“禁欲生活”为切入点,初步分析了武田泰淳对中国抱有的特殊情结。有关“武田泰淳与中国”这一课题,比方说中国题材作品的解读、中国体验与小说创作、与中国作家的交往等等需要继续挖掘的地方还很多。鉴于资料和研究方法所限,本文提出的见解还有欠成熟,进一步的研究就留待后日吧。

[1]武田泰淳.揚子江のほとり――中国とその人間学[M].東京:芳賀書店,1967:428.

[2]武田泰淳等.昭和文学全集:第十五巻[M].東京:小学館,1987:498.

H36

A

1673-2219(2012)06-0024-03

2012-03-09

李庆保(1983-),男,安徽农业大学外国语学院讲师,文学硕士,研究方向为日本文学。

(责任编校:张京华)