传统侦查推理的形式化:用认知逻辑的观点处理假设、溯因和类比

2012-11-03郭良明徐海晋

□郭良明,徐海晋

(浙江警察学院,浙江 杭州 310053)

○警察教育训练

传统侦查推理的形式化:用认知逻辑的观点处理假设、溯因和类比

□郭良明,徐海晋

(浙江警察学院,浙江 杭州 310053)

假设、溯因和类比是侦查推理中最常见的三种推理方式,也是普通逻辑中被讨论最多的三种推理方式。本文突破普通逻辑的限制,在认知逻辑的框架下,讨论这三种推理方式的形式化处理方法,把它们融合在一个带因果关系的可能世界模型中来考虑,使得传统的侦查推理得以用认知逻辑的方式来表达。

侦查推理;认知逻辑;可能世界;假设、溯因和类比

主持人:史荣华

在当前的逻辑教科书或文献当中,侦查推理都是在普通逻辑的框架下被讨论的,鲜有涉及现代逻辑的观点,离系统化、形式化尚远。对几个最常用的逻辑推理方式:假设、溯因、类比,都没有进行深入的探讨,只停留在普通逻辑的范围之内。

本文的目的是针对上述三种常用的逻辑推理方式,即对假设、溯因、类比进行更深层次的研究,并用现代逻辑的方法来表述这三种推理方式。对侦查推理进行形式化的处理,第一个作用是使得传统的侦查推理概念之表述能够更加精确,从而便于侦查人员之间的沟通与交流;第二个作用是为一些有固定程序的推理步骤提供一个统一的逻辑基础;第三个作用是为侦查推理的信息化处理提供可能,使得一些程序化的推理过程能让计算机来完成。

这里所说的现代逻辑,主要指模态逻辑的其中一个分支:认知逻辑①。在侦查初期,侦查人员(认知主体)所面对的是一个不确定的场景,形成这一场景的原因有多种可能性,用认知逻辑的观点来看,表现为认知主体在某个状态中,尽量多地考虑相关的可能状态。首先,这些可能状态(包括现实状态)里的每一个,都表达了主体所考虑的关于案件的一种可能性,这就可以用可能世界模型来处理侦查推理了;其次,在案件的侦查过程中,推理主体主要关心一些与案件有因果联系的命题,而一个因果联系可以外延地表达为一个偏序关系,再把这一偏序关系嵌入到可能世界模型中,这样就得到一个带因果关系的可能世界模型,可以恰当地为侦查逻辑的形式化服务;最后,如果认知主体在不同的因果关系中找到了一个造成案件结果的共同原因,那么,主体有理由相信这一共同原因可以成为破案的重要线索。用认知逻辑的方式表达就是:主体相信这个共同原因。这可以把串并案件的思路在可能世界模型中部分地形式化。

一、用可能世界表达假设

在破案过程中,侦查人员最先面对的是案发现场,通过现场勘查收集所需的证据。对于案发的原因,开始只能通过对现场收集的证据作初步的判断。在普通逻辑中,对案件发生的原因如果不确定,可以表达为一些命题的析取式:A∨B∨C∨…。在实际破案中,由于条件所限,所推测的原因往往是有限多个的。比如某小区内发生一起命案,通过现场勘查,假设目前所掌握的情况有:(1)尸体表面并无伤痕;(2)客厅的饭桌上摆放着较多的空酒瓶,并且死者体内检出较高浓度的酒精成分;(3)死者的病例卡上注明死者有心脏病。根据上述情况,侦查人员对案情发生的原因做出初步的假设:死者或者死于酒精中毒,或者死于心脏病突发。用A表示死于酒精中毒,用B表示死于心脏病突发,则上述的假设可以表示为:A∨B。这是普通逻辑中的表达方式。

但是,逻辑析取式如果要作为破案的前提,必须使得原因的列举要穷尽所有可能,而这一点恰好是普通逻辑的处理方式不直观的地方。以上述案情为例,对于两个原因的不确定性,即A(死于酒精中毒)和B(死于心脏病突发)。普通逻辑析取式表达为两者的析取:A∨B。在认知逻辑中则可以直观地表达成四种可能状态:(1)死于酒精中毒,并非死于心脏病突发;(2)并非死于酒精中毒,死于心脏病突发;(3)死于酒精中毒,且死于心脏病突发(这种情况表明两种原因同时导致死者死亡,如由酒精中毒导致心脏病突发而死);(4)并非死于酒精中毒,并非死于心脏病突发。用A和B来表示,简单来说就是:(1)A真,B假;(2)A假,B真;(3)A真,B真;(4)A假,B假。把每种可能状态都看成一个可能世界,那么侦查人员对2个原因的不确定,就可以表示为侦查人员考虑4个可能世界,同理对3个原因的不确定就可以表示为考虑8个可能世界,对n个原因的不确定,就可以表示为考虑2n个可能世界。

上面的处理方式可以用可能世界模型精确地表达。

1.记W=﹛w0,w1,w2,w3,…﹜为一非空集,称为可能世界集;

2.f是一赋值函数,在每一可能世界上为每一原子命题公式指派一真值;

3.R称为可通达关系,在这里指认知主体在某一可能世界(可以是现实世界)能否思维到另一可能世界,如认知主体在w0可以思维到w1,就可表示为w0和w1有R关系,记为w0Rw1。

上述的4个可能世界就可以用模型表达如下:

记W=﹛w0,w1,w2,w3﹜

w0代表第(1)种可能状态,即A真,B假;

w1代表第(2)种可能状态,即A假,B真;

w2代表第(3)种可能状态,即A真,B真;

w3代表第(4)种可能状态,即A假,B假。

用T代表真,F代表假,则四种可能性分别为:(1)f(w0)(A)=T,f(w0)(B)=F,即在w0中,A为真,B为假;(2)f(w1)(A)=F,f(w1)(B)=T,即在w1中,A为假,B为真;(3)f(w2)(A)=T,f(w2)(B)=T,即在w2中,A为真,B为真;(4)f(w3)(A)=F,f(w3)(B)=F,即在w3中,A为假,B为假。

R表示可通达关系。在此例中设现实世界是w1,即现实的情形是A假B真,则侦查人员在这一世界中能思维到的可能状态是w0,w1,w2,w3,即(w1,w0)∈R,(w1,w2)∈R,(w1,w3)∈R,(w1,w1)∈R。

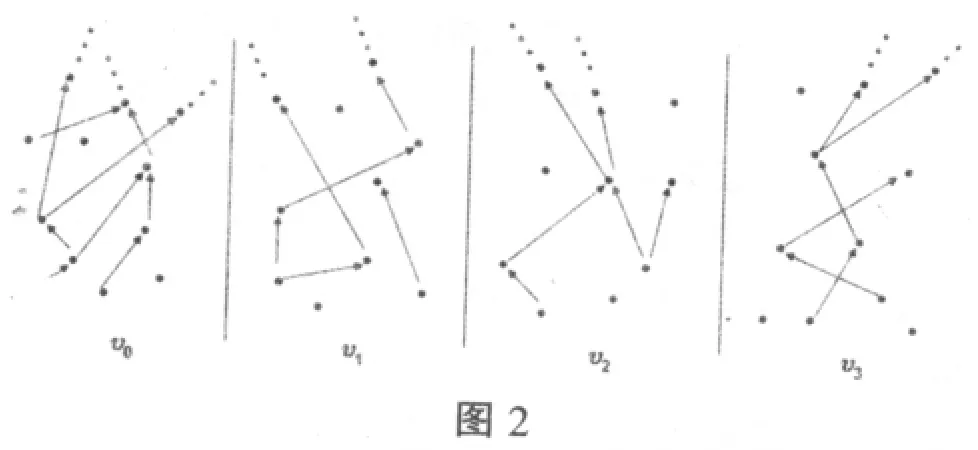

用图表示如下:箭头(→)表示可通达关系。

这是一个标准的可能世界模型,可能世界的个数和可通达关系R,可以随着认知主体思维能力的扩大而扩充。

二、用偏序关系表达因果

在刑事侦查的过程中,认知主体首先面对的是通过现场勘查所收集到的一集证据∑,根据证据集∑来推测原因。我们给出一个定义。

定义 1.集合∑=﹛A0,A1,A2,…,Ai,…﹜,∀i∈N=﹛0,1,2,…﹜,Ai为原子公式。称∑为证据集,其成员Ai通过解释后表达犯罪现场收集到或调查得知的第i个证据。

由第一部分的讨论,我们知道认知主体对2个原因的不确定,可以表达为对4个可能场景(可能世界)的考虑,对n个原因的不确定,就可以表示为考虑2n个可能世界。溯因的起点是∑,其中的每个元素经过解释后都表达一个证据,所以在任何一个可能世界中,∑的每个成员都要为真。因此有如下规定:

∀wi∈W,∀Aj∈∑,都有f(wi)(Aj)=T,i、j∈N。

我们现在回过头来讨论可能世界的问题,已知认知主体对于某个案件的两个原因的不确定,如A(死于酒精中毒)和B(死于心脏病突发),则可以表达为认知主体对四种可能场景的考虑:(1)死于酒精中毒,并非死于心脏病突发;(2)并非死于酒精中毒,死于心脏病突发;(3)死于酒精中毒,且死于心脏病突发;(4)并非死于酒精中毒,并非死于心脏病突发。在每一个可能的场景中,认知主体都会试图建立起在这个可能世界中为真的一些命题之间的因果联系,以试图验证这种因果关系能不能成立。拿上面的第(3)个可能的情形作为例子,即(3)死于酒精中毒,且死于心脏病突发。认知主体会去建立“死于酒精中毒”和“死于心脏病突发”这两个命题之间的因果关系,检验是否由酒精中毒导致心脏病突发而死,从而对这一因果关系是否成立进行验证。

侦查人员在每一种可能情形中都会考虑一些命题之间的因果关系,从而进一步验证在这种可能情形中,某些命题之间的因果关系能否成立。我们可以这么说,在每一种可能情形中,侦查人员都是从证据集∑开始,来试图找出结果所发生的合理原因,这就是溯因推理的思想。在某个可能世界中建立命题之间的因果关系,可以看做在这个可能世界中指派为真的公式间确定一个强偏序关系,即把一个因果关系外延地看做一个强偏序关系。

定义2.D是一给定集合,<是D上的一个二元关系,满足:

∀x∈D,∀y∈D,∀z∈D,都有:

①x≮x(即并非x<x)

②若x<y且y<z,则x<z

③若x<y,则y≮x

称<为D上的一个强偏序关系,在本文中,我们只考虑因果关系的外延表现,将一个因果关系定义为一个强偏序关系。

x<y,直观解释为y是x的原因。

定义2的①②③三个条件,其直观的解释为:

①x不是自己的原因;

②若y是x的原因,并且z是y的原因,则z是x的原因(间接原因);

③若y是x的原因,则x不是y的原因(因果不能倒置)。

定义3.vi=﹛A︳V(wi)(A)=T﹜,A为任意公式,wi∈W,i∈N,V是由f诱导的赋值函数。

简单来说,vi就是全体在wi中被赋值为真的公式所构成的集合,由每个可能世界wi都可诱导出一个公式集vi。这样,侦查人员在某个可能世界wi中建立命题之间的一个因果关系,就可以看成在wi所诱导的公式集vi中,给定一个强偏序关系。上述例子用图表示如下:

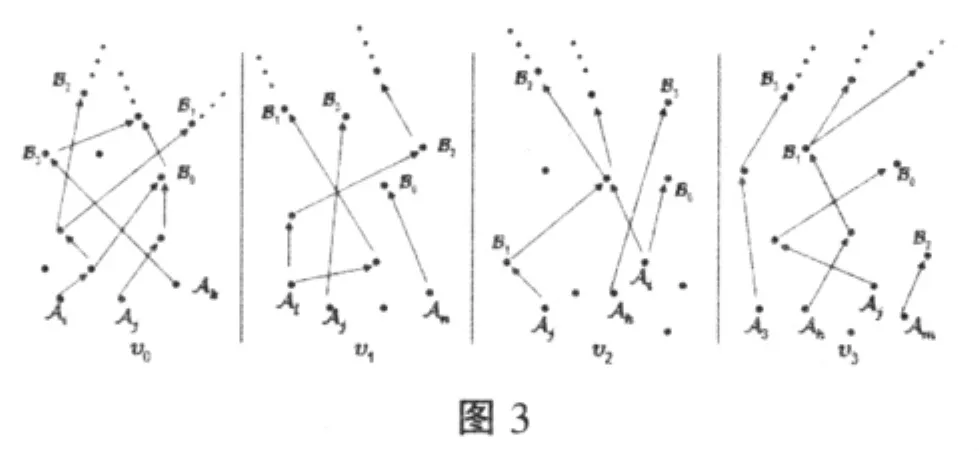

令W=﹛w0,w1,w2,w3﹜,分别诱导出v0,v1,v2,v3。<0,<1,<2,<3分别为v0,v1,v2,v3上给定的四个强偏序关系。

注释:①图中的黑点表示vi中的元素,即合适公式;

②箭头(→)表示强偏序关系<,即x<y当且仅当x→y;

③图中省略了传递关系。

侦查人员的溯因推理,即从某些已知为真的命题,寻找这些命题成立的原因,这些命题间的因果关系在模型中就可以表达为确定命题之间的一个强偏序关系。认知主体在每个可能情形wi中,只会考虑与案件有关的命题,反映在模型上就是:每一个强偏序关系<i的起点(极小元),都是证据集∑中的某个公式。

三、用关系模型表达类比

类比推理一般是指在几个案件中,从几个不同的事实结果出发,当侦查过程当中发现这几个不同的事实结果有相同的原因,那么这个原因就是这些事实结果的共同原因,侦查人员应对这一原因格外重视,把它作为破获案件的关键线索。例如,在某社区的某超市和某办公楼先后发生被撬锁盗窃的案件,侦查人员在现场勘查,收集线索后发现,两起盗窃案件有几个相同的特征:①作案时均戴手套;②作案时间相同,均选择行人稀少的后半夜;③均使用相同的作案工具,一把起子;④现场留下的鞋印都属于某品牌的球鞋,鞋底花纹相同。根据这些事实结果,侦查人员会做出合理的推断,认为这两起案件可能是同一伙人所为。这就是普通逻辑中类比推理在串并案件中的运用。我们用模型来表达它,就可以把上述的四个特征看做是导致两起案件不同结果的共同原因。为了说清楚这一点,我们给出一个定义。

定义4.(1)L为所有公式组成的集合。

(2)B=L﹣∑=﹛B0,B1,B2,…,Bi,…﹜,Bi表示不在∑中的某个公式。

直观理解为,∑中的元素表示描述犯罪现场事实的命题,而B中的元素是排除了∑之外的命题,包括通过侦查人员进一步侦查得到的命题或通过侦查人员主观想象得到的命题。那么上述的四个共同特征①②③④应该是通过进一步侦查得到的命题,故应属于B中的元素,而不是∑中的元素。

根据第二部分的讨论,我们可以在vi中给定一个偏序集,建立vi中公式之间的偏序关系。根据上面的例子,我们把四个相同特征用B中的四个元素来代替:

B0:①作案时均戴手套

B1:②作案时间相同,均选择行人稀少的后半夜

B2:③均使用相同的作案工具,一把起子

B3:④现场留下的鞋印里都有某品牌的球鞋,鞋底花纹相同

那么在vi的偏序关系中,B0,B1,B2,B3与∑中的某些元素一定存在直接或间接的因果关系,因为B0,B1,B2,B3可以看做是导致∑中某些事实的原因,它们与∑=﹛A0,A1,A2,…,Ai,…﹜中的元素之间的关系也可以用一个图来表示。如图3(省略传递关系)。

因为偏序关系具有传递性(见定义2第②条),所以v0中有Ai<B0,Aj<B0,Ai<B2,Ai<B1,Ak<B3,…分别表示B0是Ai的原因,B0是Aj的原因,B2是Ai的原因,B1是Ai的原因,B3是Ak的原因…

在我们的模型中,不同的集合vi,vj,从∑中的某些元素如﹛A0,A1,…,Ai,…,Aj,…,Ak,…,An﹜出发,若能找出与这些元素有偏序关系的同一个Bi,则我们可以认为Bi就是这些事实(﹛A0,A1,…,Ai,…,Aj,…,Ak,…,An﹜)的共同原因,这个Bi就应该是侦查人员要特别关注的对象。

具体来说,由图3所表示可知:

在v0中,有Ai<B0,Ai<B1,Aj<B0,Ak<B3,Ai<B2…

在v1中,有Al<B1,Al<B2,Aj<B3,An<B0…

在v2中,有Aj<B1,Aj<B2,Ai<B2,Ai<B0,Ah<B3…

在v3中,有Aj<B0,Am<B2,Ah<B1,A3<B3…

我们发现每一个vi中,﹛B0,B1,B2,B3﹜的每个元素都与∑=﹛A0,A1,…,Ai,…,Aj,…,Ak,…,An﹜中的某些元素存在偏序关系,直观的解释是认知主体在考虑每一种可能情形时,﹛B0,B1,B2,B3﹜中的元素所表示的命题是导致案发现场结果的共同原因。这些命题应该被当作破案的关键线索而引起侦查人员的高度重视。

四、总结

上文通过对三种传统的侦查推理进行深入的分析,已经把普通逻辑中比较粗糙的三个概念:假设、溯因和类比用认知逻辑进行了重新表述,目的是为了用认知逻辑的方法深入地研究侦查推理。从上文的分析,我们已经得到了一个带因果关系的可能世界模型,具体的做法可以这样:由于每个可能世界wi都可以诱导出一个公式集vi,把每个这样的公式集vi重新组成一个新的可能世界集V,即V=﹛v0,v1,v2,v3,…﹜。这样,每个新的可能世界中都有一个给定的偏序关系,从而可以定义新模型上的语义关系,得到认知主体相信某个命题的形式化语义表达,可以进一步扩充模态语言,用来刻画新的语义关系,构成一个公理系统。这些需要进一步的研究。

注释:

①关于认知逻辑的知识,可参看 J.-J.Ch.Meyer,Epistemic Logic,The Blackwell Guide to Philosophical Logic,Edited by Lou Goble,2001,pp183-202

[1]A.G.Hamilton,Logic for Mathematicians ,Revised edition,Cambridge University,1988.

[2]M.J.Cresswell,Modal Logic,The Blackwell Guide to Philosophical Logic,Edited by Lou Goble,2001,pp 136-158.

[3]J.-J.Ch.Meyer,Epistemic Logic,The Blackwell Guide to Philosophical Logic,Edited by Lou Goble,2001,pp 183-202.

[4]Hu Liu and Shier Ju,Two-dimensional awareness logic,Journal of Philosophical logic,Vol.33-5,2004.pp.481-495.

[5]王仁法,徐海晋.警察职业逻辑能力训导[M].人民日报出版社,2011.

D631

A

1674-3040(2012)03-0102-04

2012-03-09

郭良明,浙江警察学院公共基础部教师;徐海晋,该院公共基础部副主任、副教授。

(责任编辑:诗 音)