“公共利益”的概念解析

2012-10-27马骏

马 骏

(西南民族大学 管理学院,四川 成都 610041)

“公共利益”的概念解析

马 骏

(西南民族大学 管理学院,四川 成都 610041)

“公共利益”这个概念在当代社会中被反复提到和使用,目前学术界依然对此概念争论不休,其原因是“公共利益”无法直接做出界定。本文由“公共利益”概念的要件与属性入手,同时构建出“抽象——具体”的理解模型,尝试从另一视角来阐释“什么是公共利益”这个命题。

公共利益;正义;个人利益

“公共利益”是一个涉及面较广的概念,当代国家将这个概念更多的应用于法律层面。有学者就当代宪法中涉及到“公共利益”条款的宪法进行了统计,在被调查的157部宪法中,有85个国家的宪法涉及“公共福利”或“促进公共福利”的规定,占到了数据总量的59.9%;涉及“公共利益”或“一般利益”的规定有96个,占数据总量的67.6%。[1]由此可见,各国的宪法中对于“公共利益”等概念的提及也是为数众多,但为何仍然不能在实际社会生活中体现其价值呢?多数学者经过分析认为,由于“公共利益”的概念不准确和不便于界定,造成了中国当代社会许多社会问题出现之后没有办法给出一个恰当的解释。

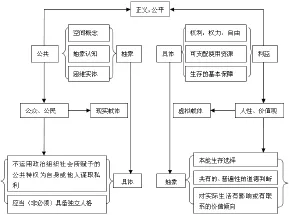

当前学界有两种观点,一种认为存在公共利益这个概念,另一种认为不存在这个概念,对于前一种观点,笔者发现一个普遍存在的现象就是相对于理解“公共利益”本身,学者们更热衷于争论显现在表象上的诸多困扰,即直接定义“什么是公共利益”,但却忽视了公共利益究竟应该具备哪些要件和属性,针对表象困惑的探讨并不能解决实际问题。因此笔者通过研究,笔者构建出了“抽象——具体”的公共利益概念模型,尝试从一个新的角度来解析“公共利益”这个概念。

一、“公共利益”的“抽象——具体”模型的提出

“公共利益”这个概念表现为抽象性与现实的统一,因此,该模型由“公共利益”的表象含义入手,对深层次的内涵进行了分析,在“抽象——具体”的逻辑思维下,核心价值是正义与公平,具体如图1所示:

图1 “抽象——具体”概念图

(一)关于“公共”的理解

1.抽象的“公共”

“公共”这个词在许多法律文件与行政规范中都会有所涉及,该模型对于“公共”的解释如下:

1.1 空间概念。“公共”是一个空间意义上的概念,是一个社会范畴。这不仅可以限定于地域范围意义上的空间,也可以是某一种有着相同属性或者本质关联的组织或共同体,正是因为“公共”有着空间的属性,因此决定了它的边际不容易被界定。

1.2 抽象认知。“公共”是一种基于现实在人们头脑中的一种抽象认知。现实并不存在一个叫“公共”的“物”,它没有重量,看不见,摸不到,因此我们现在所说的“公共”实际上是现实的个人世界观在我们思维中的一种单调的抽象。

1.3 思维实体。虽然“公共”是一种存在于头脑中的抽象,但是正如“灵魂”这个词一样,没有人见过灵魂,但是都会对这个概念下意识的在头脑中构建一个“灵魂”的模样,因此当我们说出“公共”这个词的时候,实际上每个人的思维中都会呈现一个不同的关于“公共”的理解与形状,所以尽管不存在这样一个“物”,但是它已经对每个人产生了影响,从而在思维感官中构建出一个没有实体的“实体”。

2.具体的“公共”

基于以上三点抽象认知,“公共”所体现出的是边际的模糊与不确定性,这就是问题所在,但是这并非说明我们无法去感知“公共”的实际存在,任何一种抽象概念都会在世界里找到其原型,不存在独立于物质世界之上的精神世界,即便是幻想,也会有一定的现实根基。那么“公共”这个概念同样也不是凭空想象出来的,在这个社会的范畴之下,“人”作为基本单位支撑着这个概念的建立,因此,“公共”这个抽象认知在社会中的现实载体就是公民与民众。

2.1 在“公共利益”解释下的公民应该不运用政治组织社会所赋予的公共特权为自身或他人谋取私利,要明确的是“公共利益”在任何时候都不是一种私利,或者说不是一种目的为只增加自己利益的手段。在当代社会,普遍所采用的国家组成方式是政党领导的政治模式,因而会有少部分人享受该组织赋予的公共特权,“唯有公益才能够根据建立国家所要追求的那目标(即公共利益)来指导国家的力量”[2],因此任何人都不得以国家权力来换取个人利益的最大化。

2.2 公民在“公共利益”中应该具备独立人格,但不是必须。“人类的第一条法则就是要维护自己的生存;人类的首要关怀就是要关注他自身;一旦人类达到有理性的年龄,他们就成为唯一的决策者,决定保护自己的最好方式,他们就成为自己的主人。”[3]利益对于每一个人来说是不同的,因此只有当公民具备独立人格,才能表述自己的权利需求与意志,而不会被他人所代表,在不考虑委托或授权的方式下,他人无权代替任何人做出决定。

(二)关于“利益”的理解

1.具体的“利益”

利益的含义是丰富多彩的,罗尔斯曾说:“利益,不论是个人的或集体的,最后必须像饥饿或发痒那样,落实到个人,为个人所感觉到。换句话说,不存在不能落实为个人利益的国家利益或社会的集体利益。”[4]孟德斯鸠也认为:“如果说,个人利益应该为公共的利益让步,那就是荒谬背理之论。这仅仅在国家施政的问题上,也就是说,在公民自由的问题上是如此,在财产所有权的问题上就不是如此,因为公共的利益永远是:每一个人永恒不变地保有民法所给与的财产。”[5]这两段话阐述了个人利益与公共利益一定是栖息相关的,不能分割来看。

1.1 利益意味着权利、权力与自由。现实含义是,利益它代表了公民对于权利、权力、自由的向往以及追求。不管是古代社会还是现在社会,尽管利益在不同的历史时期代表着不同的价值观念,但是有一些价值是恒定的,比如说对于自由的追求。隐性含义则说明权利与权力对于人而言是一种永恒的追逐且范围较广,而自由的定义则要狭隘的多,它包含人身的自由与意志的自由,正如卢梭理解的那样:“每个自由的行为都由两种原因共同使它产生,一种是道德上的,即决定行为的那个意志;另一种是物理上的,即执行这种行为的力量。”[6]

1.2 可支配的使用资源。所谓资源,必定是有限的,只要是人们可以利用或认为有价值的资源,都会有一个界限,因而资源可以转变为利益的争夺或受用对象,马克思主义哲学认为“利益是社会化的基本需要,人们通过一定的社会关系表现出来的需要。利益在本质上属于社会关系范畴。社会主体维持自身的生存和发展,只有通过对社会劳动产品的占有和享有才能实现,社会主体与社会劳动产品的这种对立统一关系就是利益。”[7]所以,资源是利益的一个重要组成部分。

1.3 生存的基本保障。利益的基础概念就是人生存所需要的在生理上的基本物质需求,西方的哲学家就曾提出:“为了穿衣……为了养活自己和家属,总之为了享受与肉体需要的满足相联系的快乐,工匠和农夫才思想、想象和劳动。”[8]这也说明,生存是人的本质需求,其次才是其他利益的获得。

2.抽象的“利益”

利益实际生活中无处不在,不能单纯的依靠举例或者描述性的方法来加以说明,综合上述三点可以看出,不管是自由还是资源,又或者生存,它们都具备了不止一种可以选择的途径,同一种利益会产生不同的效用,因此我们可以得出,实际上“利益”的虚拟载体就是“人性与价值观”,它是一切利益的抽象概念。

2.1 利益的选择是人出自于本能的对于生存的选择。上文提到,公民应该具备独立人格,否则自身的利益可能会被非法侵占,但对于那些不具备完全独立人格的公民(例如智力有障碍,或者无信息与无生活资源供给者),他们对于利益的选择往往是一种倾向于本能式的思考,而不涉及社会的一般价值。“人格的要义在于,我作为这个人,在一切方面(在内部任性、冲动和情欲方面,以及在直接外部的定在方面)都完全是被规定了的和有限的,毕竟我全然是纯自我相关系;因此我是在有限性中知道自己是某种无限的,普遍的,自由的东西。”[9]所以这一点在公共利益的分析之中是绝不能忽视的。

2.2 利益的认同是一种普遍存在且为公民所共有的道德判断。道德对于利益的重要性是不言而喻的,缺失了道德的人,在做出利益价值判断的时候就会毫无顾忌并不惜去践踏他人的合法利益,然而一种普遍且共有的道德判断才是在“公共利益”概念之下起实质作用的因素,在这里强调的是非单一性,因为个人利益的单纯加法并不等于公共利益。

2.3 价值表现为对实际生活有影响或有联系的价值倾向。这样的一种价值倾向是与生活紧密联系的,这种利益不仅表现为已发生和未发生的,同时也包括直接和间接的。利益说到底是对每个人有影响的或联系的,完全与自身无关的大多数情况下不能称之为个人的利益,实际上,公共利益应该是深深地扎根于个人的利益之中的,“来源于对个人利益的抽象最后应该还原成真实的个人利益。公共利益的存在必须以确认个人利益为前提,离开了个人利益的公共利益是没有价值的,只有那些还能够还原为个人利益的公共利益才是真正的。”[10]

(三)关于“正义、公平”的理解

正义与公平是基于“公共利益”概念之下“抽象——具体”理解模型的核心价值,正如罗尔斯在其著作《正义论》开篇所说:“正义是社会制度的首要价值,正像真理是思想体系的首要价值一样。一种理论,无论它多么精致和简洁,只要它不真实,就必须加以拒绝或修正;同样,某些法律和制度,不管它们如何有效率和有条理,只要它们不正义,就必须加以改造或废除。每个人都拥有一种基于正义的不可侵犯性,这种侵犯性即使以社会整体利益之名也不能逾越。因此,正义否认为了一些人分享更大利益而剥夺另一些人的自由是正当的,不承认许多人享受的较大利益能绰绰有余地补偿强加于少数人的牺牲。”[11]因此在“公共利益”的具体实现中,正义和公平就是衡量该利益是否可以称之为“公共利益”的天枰,从而使得“公共利益”不会随便被强权拿来做挡箭牌。

二、结论

“抽象—具体”概念模型并未直接定义“什么是公共利益”,因为这个概念并不能用简单的几句话来加以界定,该模型探究了“公共利益”的要件与属性,从而间接的回答了这个问题。“公共”是一个抽象的概念,因此要使它变得容易理解就必须将其转化为一个现实的理念;而“利益”虽然是一个具体且能够被直接感知的实质存在,但是这个样一种存在并不能体现出任何判断与倾向,因而需要被抽象化的理解。那么将“公共”与“利益”这两个单独的概念分别做一个相反存在属性的转化,再进行组合之后就会得到一个较为合理的关于“公共利益”的理解方法。尽管该模型依然存在着不足,但这样一种方法应当可以为研究该领域的其他问题找到一个新颖的思路。

[1] [荷]亨克·范·马赛尔文.成文宪法的比较研究[M].陈云生,译.北京:华夏出版社,1987.

[2][3][6] [法]让·雅克·卢梭.社会契约论[M].北京:九州出版社,2007.

[4][11] [美]约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏,等,译.北京:中国社会科学出版社,1988.

[5] [法]孟德斯鸠.论法的精神(下册)[M].张雁深,译.北京:商务印书馆,1961.

[7] 马克思主义哲学全书[M].北京:中国人民大学出版社,1996.

[8] 十八世纪法国哲学[M].北京:商务印书馆,1963.

[9] [德]黑格尔.法哲学原理[M].范扬,张企泰,译.北京:商务印书馆,1982.

[10] 沈荣华,汪瑜.论公共利益的法律边界[J].江苏行政学院学报,2004,(6).

C914

A

1008-7427(2012)10-0055-02

2012-07-09