符号矩阵下看《阿拉比》主人公的认知

2012-10-13刘蕾蕾王文飞

刘蕾蕾,王文飞

(1.新乡医学院,河南 新乡 453003;2.河南大学国际教育学院,河南 开封 475001)

符号矩阵下看《阿拉比》主人公的认知

刘蕾蕾1,王文飞2

(1.新乡医学院,河南 新乡 453003;2.河南大学国际教育学院,河南 开封 475001)

运用格雷马斯的“符号矩阵”理论来分析乔伊斯的短篇小说《阿拉比》中的主要语义因素之间的语义关系,揭示文本内隐的深层逻辑结构和思想内涵。《阿拉比》以主人公追寻阿拉比这个美好梦幻地方作为故事的基本线索展开。通过对故事叙事结构的分析,以期更好地理解和把握小说的艺术性和深刻性,探索主人公在成长过程中的认知。

《阿拉比》;符号矩阵;认知

詹姆斯·乔伊斯(James Joyce) 是爱尔兰作家、诗人,被誉为20世纪最伟大的作家之一。他1914年发表的短篇小说集《都柏林人》由15个小故事组成,里面描绘了20世纪初都柏林形形色色中下层市民庸碌猥琐的世俗生活,他们之中有神父、学童、教师、店员、水手、女仆、老妪、职员、流浪汉、政客等。《阿拉比》是《都柏林人》中的第三篇,故事的叙述者“我”(下文用“小男孩”)大约十四五岁,刚刚进入性朦胧期,对同伴曼根的姐姐产生了朦胧的爱情。出于对朦胧的爱情和理想的本能追求,他想去一个叫阿拉比的集市为心仪的姑娘曼根的姐姐买件礼物。于是,他热切地盼望星期六集市的到来,却因身无分文而无法实现他那小小的心愿。等他终于拿到一枚银币赶到心目中的圣地——阿拉比,那里已是灯火阑珊、人影稀疏,在那里耳闻目睹的一切,瞬间击碎了他浪漫的想象和虚幻的理想,他猛醒过来,陷入到深深的痛苦和愤怒之中,突然觉得自己是个受虚荣心驱使和捉弄的可怜虫。

格雷马斯对叙事符号学发展作出了重要的理论贡献,在该领域占有十分重要的地位,特别是他所提出的“符号矩阵”为分析和阐释文学文本提供了新的思路,具有不可忽视的方法论意义。“符号矩阵”这一理论源于对亚里士多德逻辑学命题与反命题的诠释。格雷马斯在此基础上进一步扩充,提出了解释文学作品的矩阵模式,即设立一项为X,它的对立一方是反X,在此之外,还有与X矛盾但并不一定对立的非X,又有反X的矛盾方即非反X,即

格雷马斯认为,文学故事起于X与反X之间的对立,在故事进程中又引入了新的因素,从而又有了反X和非反X,这些方面因素都得以展开,故事也就完成了。

本文运用格雷马斯的这一“符号矩阵”来分析乔伊斯的短篇小说《阿拉比》中的主要语义因素之间的语义关系,揭示文本的逻辑关系以及文本内隐的深层逻辑结构和思想内涵,以期更好地理解这篇小说以及认识到小主人公在成长过程中的认知。

一、《阿拉比》中的符号矩阵模式

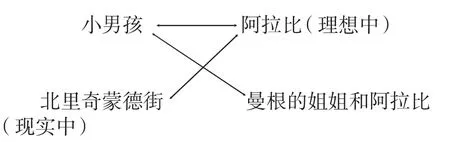

通过故事情节,首先我们可以看出《阿拉比》中的基本构成要素:小男孩,曼根的姐姐,阿拉比。从该故事我们知道小男孩为了心爱的姑娘曼根的姐姐去阿拉比市场买礼物,曼根的姐姐想去阿拉比但是没有机会去,小男孩原本期待的阿拉比是一个梦幻般的地方,可是现实并非如此。小男孩即符号矩阵中的X项,阿拉比是他向往去的地方,但最终让他幻想破灭并产生了痛苦和愤怒是反X,小男孩在北里奇蒙德街中成长,明显对这了无生趣、毫无意义的生长环境产生不满,但是他在这里心存美好理想,充满了对未来的幻想和爱情的憧憬,所以是其有矛盾但不是对立项,是非X,最终在现实中的阿拉比让他明白了这一切,他朦胧的爱情即曼根的姐姐和阿拉比都在他心中有了新的认识,现实中的阿拉比与爱情和他理想中的是有冲突的,存在矛盾,但并非对立的,所以现实的阿拉比和曼根的姐姐(爱情的化身)是非反X,由符号矩阵图式可将其演示为下图:

在这个符号矩阵中:

1.小男孩追寻梦幻和理想中的阿拉比的矛盾成为整个故事话语中的主导,小男孩和阿拉比成为主要要素,整个故事文本慢慢发展呈现出两者的冲突和矛盾,并随着小男孩认识到这一冲突和矛盾而发展,随着他对这一认识产生的愤怒和痛苦的感情而结束。

2.小男孩生活在北里奇蒙德街的死胡同,除了学童们放学回家那段时间外,平时很寂静。死胡同的尽头有一幢无人居住的两层楼房,一个教士死在这屋子的后客厅里。房子里弥漫着霉味;厨房后面的废物间里乱七八糟全是废纸。屋子后面有个荒芜的花园,中间一棵苹果树,四周零零落落蔓生着几株灌木;在一丛灌木下面,那位死去的教士留下的一只生锈的打气筒被丢弃在那里。街灯的光线是微弱的,巷子是昏暗而泥泞的……这样的一个了无生趣、压抑的环境是小男孩的成长环境,但是小男孩在这样的生活环境里总是想通过理想做出某些改变,在这样的环境下依然心存美好理想,将理想和憧憬像“圣杯”一样呵护着。北里奇蒙德街,将他的理想衬托得更加美丽和梦幻,但是梦幻般的憧憬破灭,认识到阿拉比的真实所在,是小男孩成长不可缺少的因素,在故事文本中成为另一个主要因素。

3.最终,小男孩的梦幻和理想粉碎,认识到现实中的阿拉比,明白期待的阿拉比和现实中阿拉比的差距,并表现出愤怒和痛苦的表情,所以认识到理想和现实的差距,故事结束。

二、“认知矩阵”的关系分析

人在成长过程中,总是会经历些许困难和痛苦才能认清自我,成长的过程中包含着痛苦和对未来的失望。男孩去阿拉比的经历就是他认识自我的过程。在孤寂、无聊、沉闷、世俗、压抑、冷漠的现实中,他没有泯灭对未来的憧憬,没有停止对生活的向往。他爱上曼根的姐姐是他对自我认同的一种方式。“由此形成了”认知矩阵:

在该“认知矩阵”中,我们可以看到:

1.小说中的小男孩是每一个青少年的代表(X项)与理想(反X项)形成一个追求并最终受到理想打击的一个冲突。在小说构思上,《阿拉比》运用第一人称的方式来讲述,阅读过程中,读者仿佛置身其中,想到自己的青少年时期,想起自己那些懵懂和梦想破碎后的痛苦。

2.生活环境可以是每一个青少年的生活环境中不满意的一部分,虽然不满,但青少年却心存美好理想。所以周围环境(非X项)与青少年(小男孩)之间有冲突,但并不对立,理想原本是阻挡他认清现实并获得成长的一个因素。当最终理想破灭,小男孩认清现实(非反X项),获得认知。这也成为他成长过程中的一课。

通过“认知矩阵”分析,我们能够更加清晰地了解故事是如何发展并成为具有代表性的作品,挖掘出作品的深层结构,能够看出为什么这一故事迄今仍然受着广大读者的喜爱。在该故事中,小男孩(青少年的代表)去阿拉比市场(理想)为曼根的姐姐(理想)买礼物为基本线索,最终对于现实(阿拉比并不是梦幻般的美丽,之前和曼根姐姐的谈话或许只是像阿拉比市场上的男女之间无意义的一次对话一样)的认知反映了人在成长过程中所遭遇的理想的破灭和痛苦,小男孩理想破灭后就认清了现实。通过这一分析,我们能够更好地理解故事所蕴含的深刻内涵,把握其本质,明白这一故事在不同时代的典型性。

如同格雷马斯在《结构语义学》的开篇提出:“对人而言,人类世界从本质上来说是意义的世界。一个没有意义的世界,决不会被称为‘人’的世界。”因此,我们需要去作者创造的文本世界探寻出深层意义。

[1]格雷马斯.结构语义学[M].蒋梓骅,译.天津:百花文艺出版社,2001.

[2]李晓岚.从幻想到现实的心灵之旅——《阿拉比》中男孩人格成长经历拉康式剖析 [J].东北农业大学学报(社会科学版),2009,(6):79-81.

[3]吴满华.关于乔伊斯作品《阿拉比》背景的分析与理解[J].和田师范专科学校学报,2010,(2):105-106.

[4]邵飞.符号矩阵中现实和理想的碰撞——阐释《阿拉比》[J].现代语文(文学研究),2009,(4):130-131.

[5]王艳淑.心灵之旅的幻灭——浅谈《阿拉比》中的意象运用和象征手法[J].安徽文学(下半月),2009,(1):53-54.

[6]殷晓芳,张艳敏.基于叙述符号学的叙事文本的文化意义分析 [J].大连理工大学学报 (社会科学版),2006,(3):86-90.

[7]刘小妍.格雷马斯的叙事语法简介及应用[J].法国研究,2003,(1):198-203.

[8]朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,2005:253.

I106

A

1673-0046(2012)3-0192-02