烟台四十里湾表层沉积物中生物硅的研究

2012-10-13邸宝平刘东艳王玉珏董志军

李 欣, 邸宝平, 刘东艳, 王玉珏, 董志军

(1. 中国科学院 烟台海岸带研究所 中国科学院海岸带过程重点实验室, 山东 烟台 264003; 2. 中国科学院研究生院, 北京100049)

众多研究表明, 沉积物中保留的生物与化学信息可以用于指示海洋现代环境或者古环境中的一些变化[1-3]。其中, 生物硅(Biogenic Silica, BSi)含量通常用于指示上层水体中初级生产力的变化。生物硅也称生物蛋白石, 是指化学方法测定的无定形硅的含量[4], 由海洋透光层硅质浮游生物硅藻、放射虫、硅鞭毛藻和海绵骨针等产生, 是硅的一种重要存在形式。海洋沉积物中的生物硅主要来源于硅藻沉积,而硅藻是海洋浮游植物的最重要组成成分, 在不同海域对水体中初级生产力的贡献可以达到40%~90%以上, 因此在某种程度上能够反映上层水体的生产力[5-6], 成为重建海洋古生产力的替代性指标以及追踪古气候环境变化的有效手段[7]。因此, 沉积物中生物硅的研究对于海洋生产力的历史变化研究和上层水体生态系统的反演都有重要意义。

对于沉积物中生物硅的研究, 国外在20世纪60年代就已经开始, 主要研究区域为四大洋以及欧洲,北美和日本的部分海域[8-13]。国内近十几年才开始研究,研究范围主要为近海海域, 长江口和少量内湾[14-21]。本文研究了烟台四十里湾表层沉积物中生物硅的分布,通过与国内其他内湾的研究进行对比, 探讨沉积物中生物硅对内湾环境的指示作用。

1 材料与方法

1.1 研究区域与样品采集

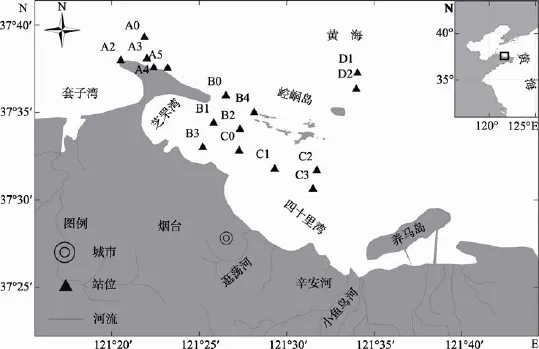

烟台四十里湾是北黄海区域的一个重要浅海养殖海区和港口, 是受人类经济活动影响的典型区域。本研究在烟台四十里湾选取了16个采样站点(图1),于2008年11月使用箱式采泥器进行了表层沉积物样品的采集。根据人类活动的类型, 在四十里湾划分为A、B、C、D四个区域进行比较研究: A区为生活污水排放区, B区为航道区, C区为海水养殖区, D区为垃圾倾倒区。样品采集后用塑料袋密封, 放入冰盒内保存, 带回实验室后放入冰柜中-20℃冷冻保存,用于分析。

1.2 研究方法

1.2.1 生物硅的测定

将样品冷冻干燥后, 准确称取100~200 mg样品于100 mL聚丙烯离心管中, 加10 mL H2O2(10%)超声30 min除去有机质, 然后加10 mL盐酸(1∶9)超声振荡30 min除去碳酸盐, 加Milli-Q水后离心, 除去上清液。将离心管放入烘箱中60℃干燥12 h。离心管中加入40.0 mL 2mol/L Na2CO3, 加盖, 振荡混匀后放入85℃恒温水浴。每隔1 h取0.1 mL提取液, 使用硅钼蓝法测定提取液中的硅含量, 连续测定 8 h,每个样品取 3组平行。使用溶出曲线外推法求出样品中生物硅的含量[5,8,22-23]。

1.2.2 沉积物粒度分析

将样品用 10% H2O2除去有机质, 加入 0.05%(NaPO3)6处理后, 使用Mastersize 2 000激光粒度仪进行测量。将粒径分为<4 μm, 4~63 μm 和 >63 μm 3个等级, 分别代表黏土, 粉砂, 砂[24]。

1.2.3 数据分析

数据采用 ArcGIS10.0和Surfer10进行绘图, 采用SPSS11.5进行沉积物中生物硅含量和粒度的相关性分析。

图1 采样站位图Fig. 1 The location of sampling sites

2 结果与讨论

2.1 四十里湾表层沉积物中生物硅、粒度的分布

图2 沉积物中BSi 分布Fig. 2 Distribution of BSi in sediments

生物硅在四十里湾表层沉积物中存在明显的空间分布特征(图2)。四十里湾生物硅的含量(Si%)范围为0.25%~1.01%, 平均值为0.56%。由图2 可以看出,在湾外(D区)出现一个高值中心, 此外芝罘岛北部海域(A区)生物硅含量较高, 而湾内(B区和C区)生物硅含量则相对较低。A区和D区平均值分别为0.71%和0.78%, 最高值出现在A0站位(1.01%); B区和C区平均值分别为 0.37%和 0.53%, 最低值出现在 B3站位(0.25%)。

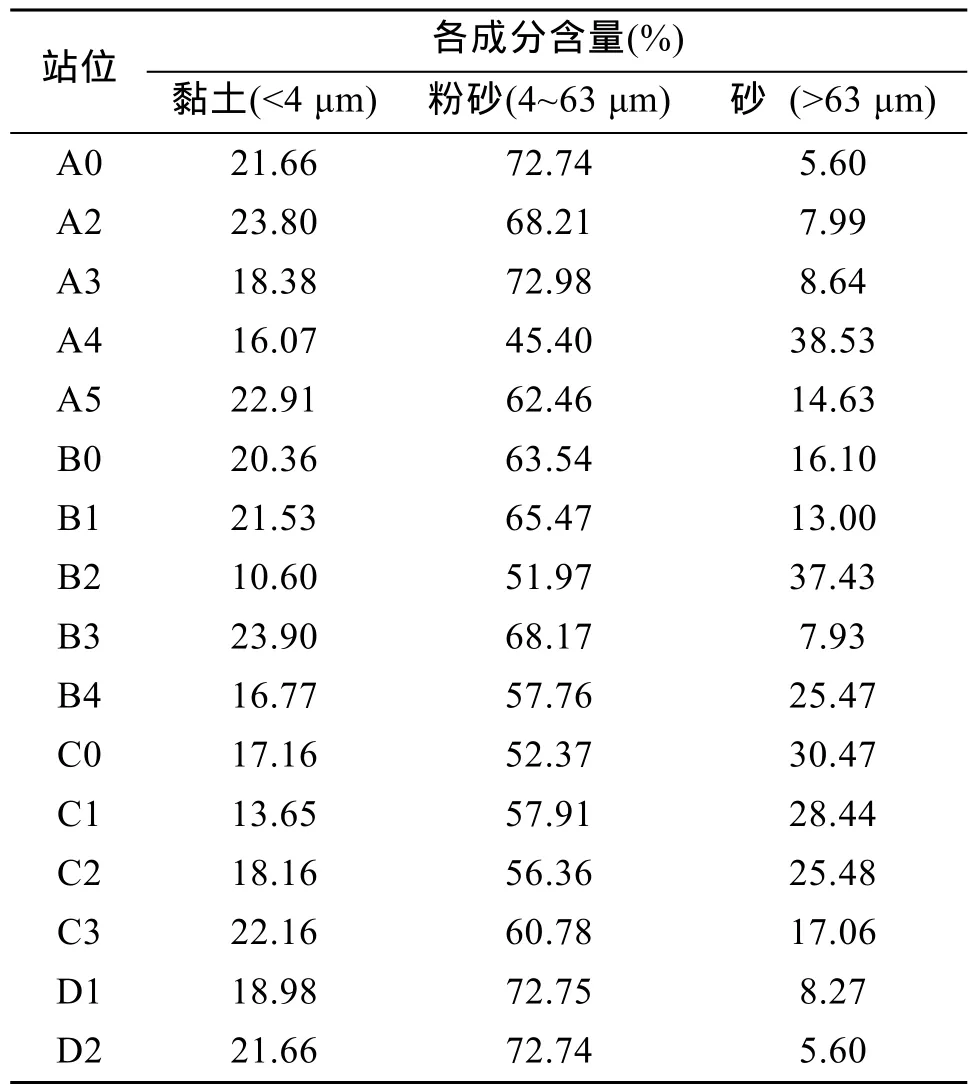

对四十里湾表层沉积物进行了粒度测定(表1)后发现, 表层沉积物以粉砂为主(45.4%~72.8%), 其中A0, A2站位沉积物黏土含量较高(21.7%和23.8%)而砂含量很低(5.6%和8.0%); C区和沿岸的A4, B3站位均表现出较高的砂含量(25.5%~38.5%)。

表1 沉积物粒度分布Tab. 1 Distribution of grain sizes

2.2 四十里湾生物硅含量与国内外海区对比

研究表明, 中国近海沉积物中生物硅分布整体呈现南海南部较高(平均值 2.04%)[20-21], 南黄海中部海域和长江口及其邻近海域略低(平均值0.726%)[15],渤海和南黄海北部较低(平均值分别为 0.43%和0.37%)[14], 在一定程度上表现出纬度分布规律, 这与中国近海的生产力状况相吻合。将本研究结果与国内其他内湾沉积物中生物硅研究进行对比, 四十里湾表层沉积物中生物硅含量与胶州湾接近(0.36%~0.69%, 平均值 0.51%), 略高于广东的拓林湾(0.46%)、海陵湾(0.30%)、水东港(0.16%)、雷州湾(0.22%)和流沙湾(0.39%), 略低于大亚湾(约 1%), 低于国际上大部分海湾, 仅与 Chesapeake Bay接近[8-13,18-19,25-26],综合对比可以发现, 内湾沉积物中生物硅含量并没有明显的分布规律, 与该区域的自身条件密切相关。应用内湾沉积物中生物硅指示上层水体, 需要更多地与环境条件和人类活动相结合。

2.3 生物硅对内湾生产力和环境的指示作用

沉积物中生物硅的含量、分布与海区中硅藻等硅质生物的数量、分布密切相关, 可以通过指示硅藻沉积, 进而指示上层水体生产力。在近岸海域, 环境条件与人类活动的影响要远大于外海, 生物硅的指示作用要与这些因素相结合, 才能更好地指示上层水体[17,27]。

四十里湾A区和D区生物硅含量较高, 反映了上层水体的富营养化。A区靠近套子湾污水处理厂,处理污水主要为生活污水, 每天大约有25×104t(其中仅1/6经过二级处理, 其余5/6经过一级处理)污水从套子湾污水处理厂排海[28], 污水的排放极大地影响了A区海域的营养状况, 2009年-2010年的海水调查显示[29], 四十里湾的 DIN(溶解性无机氮, 为NH4-N、NO3-N、NO2-N 之和)和硅酸盐的最大值均出现在春季, 均值分别为 18.61 μmol/L和 12.66 μmol/L, A区春季DIN值为24~48 μmol/L, 硅酸盐为14~16.5 μmol/L, 明显高于四十里湾其他区域, 而夏季营养盐水平较低且与其他区域相差不大。调查显示[29], A区的浮游植物以硅藻为主, 夏季硅藻量约为2.5×104cells/L, 高营养盐造成了硅藻春季和夏季的迅速繁殖并消耗了大量的营养盐。死亡后的硅藻大量沉积可能是造成A区生物硅含量高的重要原因。

D区从1988年开始作为烟台海洋倾倒区, 为环芝罘湾港口码头建设及港池航道清淤时倾倒废弃物所设定, 倾倒物的主要组成为疏浚物。根据国家海洋局北海分局的疏浚物倾倒资料统计, 倾倒区自使用以来累计倾倒约为1120万m³。据调查资料显示[30],D区污染状况处于逐年严重趋势, 虽然此区域海水自净能力较强, 但目前已处于轻度污染状态。大量外来倾倒物明显改变了水体的营养状况, 造成了 D区海域的富营养化状态, 改变了海区的物种组成。D区浮游植物群落在1991年, 2001年, 2004年的调查中都显示了以硅藻为主, 甲藻为辅的群落特征, 但甲藻所占比例呈上升趋势, 2006年的调查显示硅甲藻所占比例接近, 2008年硅藻再次成为优势种[30-31], 最新调查显示, 赤潮甲藻海洋卡盾藻(Chattonella marina)成为D区的优势种[29]。以上研究同时表明[29-31],从1991年至2010年, D区浮游植物种类不断减少,香农-威纳指数(Shannon-Wiener index)和物种均匀度指数分别由1991年的大于3.0和接近1.0降低至2009年的0.23和0.04。前期的富营养化造成D区硅藻的大量繁殖与沉积, 造成沉积物中生物硅含量较高。随着 D区污染状况的加剧, 甲藻比例上升, 硅藻数量下降, 未来表层沉积物中生物硅含量可能发生改变。

B区沉积物中生物硅含量很低, 显示这一区域上层水体生产力很可能处于较低水平。烟台港的航道位于此区域, 航道深度只有20 m左右, 大型货船和客轮的吃水深度也接近20 m, 烟台港2009年的吞吐量达到 1.69×108t, 航船的扰动对此海域的生态系统影响非常明显。频繁的航船扰动不仅会影响这部分海域水体中浮游生物的生长和繁殖, 增强了硅藻和硅鞭毛虫的分解, 同时影响硅藻的沉积并增强表层沉积物的再悬浮过程。这可能是造成此海区沉积物中生物硅含量很低的主要原因。

C区生物硅含量略低, 海水养殖可能造成了一定程度的影响。已有研究表明, 海水养殖能够改变海水营养盐结构, 改变浮游植物类群, 进而影响沉积物中生物硅含量[24,27]。四十里湾是我国北方典型的海水养殖区之一, 目前养殖对象有贻贝、栉孔扇贝、海湾扇贝和海带等, 养殖方式主要为浮筏养殖。扇贝、贻贝和海带的养殖面积分别为800 、400 和250 hm2[32]。四十里湾2009年-2010年的海洋调查表明[29],表层水体中 DIN、磷酸盐、硅酸盐浓度等整体上呈现A区>D区>C区>B区, C区较低的生物硅含量很好地对应了上层水体较低的营养盐浓度。虽然扇贝等的滤食作用会对沉积环境产生影响, 但大量浮游生物残渣和排泄物仍然会沉降到沉积物中以生物硅的形式保存, 使沉积物中生物硅的含量保持相对正常的水平[33]。因此, 海水养殖可能对沉积物中生物硅的保存和积累影响不大, 生物硅的含量能够较好地指示上层水体的营养状态。

综上所述, 内湾沉积物中生物硅含量能够较好地指示上层水体的营养状态和生产力水平, 并且能够在一定程度上评估陆源污染, 港口运输, 海水养殖等对海区的影响。

2.4 沉积环境对生物硅的影响

已有的研究表明, 沉积物的粒度可以明显影响生物硅在沉积物中的含量。沉积物颗粒越细, 则越有利于生物硅的保存和积累, 而粗颗粒则会加速生物硅的分解[16,34-36]。对四十里湾沉积物中生物硅含量与粒度数据进行Pearson相关性分析发现, 生物硅含量与黏土含量呈显著正相关关系, 与砂含量则呈显著负相关关系, 进一步验证了上述关系。A区生物硅含量较高, 其中A0和A2站位出现明显高值(1.01%和0.84%), A4站位较低(0.43%), 这可能与保存条件有关。A0, A2站位沉积物黏土含量较高, 砂含量很低,因此有利于生物硅的保存, 而 A4站位砂含量较高,不利于生物硅的保存。C区整体含砂量较高可能是导致其生物硅含量偏低的重要原因。生物硅含量最低的B3站位砂含量较高, 其生物硅含量明显低于航道区其他站位。通过上述分析可以得出, 沉积物粒度对生物硅在沉积物中的保存具有重要影响。

水动力环境也会对硅藻的沉积造成一定影响。四十里湾基本不受洋流等影响, 水深较浅, 最深处不足30 m(图3), 沉降时间短, 因此潮流、近岸流等是影响沉积的主要水动力因素。A区位于芝罘岛北部海域, 海岸陡峭, 岸线曲折, 海蚀地貌发育, 海域开阔, 10 m等深线距岸只有70 m, 为水动力活跃区,潮流流速大, 北侧海域的潮流为往复流, 落潮流由西北流向东南, 涨潮流向正好相反, 而且落潮流速明显大于涨潮流速[28,37-38], 同时, 位于芝罘岛西北侧的套子湾污水处理厂的排海管道也会对此海域产生一定影响[37]。活跃且复杂的水动力环境可能是造成A区复杂的粒度特征的重要原因, 同时也在一定程度上影响了生物硅的沉积。对四十里湾潮流和拉格朗日余流的计算以及标识质点跟踪研究表明[39-40],四十里湾的水动力的搬运作用整体表现为由西向东,沿与岸线平行的方向由A区向D区迁移。海流的搬运作用和D区有利于沉积的沉积环境也可能是D区生物硅含量较高的重要原因。相对于湾外, 湾内的潮流和拉格朗日余流明显较弱[39], 有利于硅藻的沉积,但由于海水养殖的影响以及沉积物整体含砂量较高不利于生物硅的保存, 最终造成此区域沉积物中生物硅含量较低。

根据以上分析可以看出, 沉积环境是影响生物硅的沉积和保存的重要因素, 沉积物粒度可以明显影响生物硅在沉积物中的保存, 水动力环境则可以在一定程度上影响生物硅的沉降和分布。

3 结论

研究了烟台四十里湾表层沉积物中生物硅的分布, 通过与四十里湾海区实际状况的分析对比, 验证性地讨论了内湾沉积物中生物硅含量对上层水体的指示作用及影响因素, 得出以下结论:

(1)内湾表层沉积物中生物硅的分布主要与该海区的自身条件有关, 能够较好地指示上层水体的营养状态和生产力状况, 可以在一定程度上评估人类活动对海区的影响。

(2)沉积环境对生物硅的沉降和保存有重要影响。水动力环境可以在一定程度上影响生物硅的沉积, 沉积物粒度对生物硅的保存有重要影响, 黏土含量高, 砂含量低有利于沉积物中生物硅的保存和积累, 反之则会加速其分解。

[1]Dell’Anno A, Mei M L, Pusceddu A, et al. Assessing the trophic state and eutrophication of coastal marine systems: a new approach based on the biochemical composition of sediment organic matter [J]. Marine Pollution Bulletin, 2002, 44: 611-622.

[2]Reuss N, Conley D J, Bianchi T S. Preservation conditions and the use of sediment pigments as a tool for recent ecological reconstruction in four Northern European estuaries [J]. Marine Chemistry, 2005, 95:283-302.

[3]Barcena M A, Isla E, Plaza A, et al., Bioaccumulation record and paleoclimatic significance in the Western Bransfield Strait. The last 2000 years[J]. Deep-Sea Re-search Part Ⅱ-Topical Studies in Oceanography, 2002,49: 935-950.

[4]Conley D J.An interlaboratory comparison for the measurement of biogenic silica in sediments [J]. Marine Chemistry, 1998, 63: 39-48.

[5]Mortlock R A, Froelich P N. A simple method for the rapid determination of biogenic opal in pelagic marine sediments [J], Deep-Sea Research, 1989, 36 (9):1415-1426.

[6]Nelson D M, Tréguer P, Brzezinski M A, et al. Production and dissolution of biogenic silica in the ocean: revised global estimates, comparison with regional data and relationship to biogenic sedimentation [J]. Global Biogeochemistry Cycle, 1995, 9: 359-372.

[7]Dickens G R, Owen R M. The latest Miocene-early Pliocene biogenic bloom: a revised Indian Ocean perspective [J]. Marine Geology, 1999, 161(1): 75-91.

[8]Demaster D J. The supply and accumulation of silica in the marine-environment [J]. Geochimica Et Cosmochimica Acta, 1981, 45(10): 1715-1732.

[9]Gucluer S M, Gross, M G. Recent marine sediments in Saanich Inlet, a stagnant marine basin [J]. Limnol Oceanogr, 1964, 9: 359-376.

[10]D’Elia C F, Nelson D M, Boynton W R. Chesapeake Bay nutrient and plankton dynamics: III. The annual cycle of dissolved silicon [J]. Geochim Cosmochim Acta, 1983, 47: 1945-1955.

[11]Banahan S, Goering J J. The production of biogenic silica and its accumulation on the southeastern Bering Sea shelf [J]. Cont Shelf Res, 1986, 5: 199-213.

[12]Kamatani A, Oku O. Measuring biogenic silica in marine sediments [J]. Marine Chemistry, 2000, 68(3):219-229.

[13]Emelyanov E M. Biogenic components and elements in sediments of the Central Baltic and their redistribution[J]. Mar Geol, 2001, 172: 23-41.

[14]Liu S M , Ye X W, Zhang J, et al. Problems with biogenic silica measurement in marginal seas [J].Marine Geology, 2002, 192(4): 383-392.

[15]杨茜, 孙耀, 王迪迪, 等. 东海、黄海近代沉积物中生物硅含量的分布及其反演潜力[J]. 海洋学报, 2010,32(3): 51-59.

[16]闫慧敏, 刘敏, 侯立军, 等. 长江口沙洲表层沉积物中生物硅分布特征[J]. 环境科学, 2008, 29(1):164-168.

[17]王丽莎, 石晓勇, 张传松. 东海近岸沉积物中生物硅的分布[J]. 海洋通报, 2008, 27(4): 117-120.

[18]谷阳光, 王朝晖, 吕颂辉, 等. 粤东海域表层沉积物中生物硅和有机质水平分布研究[J]. 安徽农业科学,2008, 36(30): 13323-13325.

[19]谷阳光, 王朝晖, 吕颂辉, 等. 粤西海域表层沉积物生源要素分布与污染评价[J]. 深圳大学学报理工版,2010, 27(3): 347-353.

[20]Zhang L L, Chen M H, Xiang R, et al., Distribution of biogenic silica content in surface sediments from the Southern South China Sea and Its environmental dignificance [J]. Marine Science Bulletin, 2009, 11 (1):43-52.

[21]周鹏, 李冬梅, 刘广山, 等. 南海东北部和南部海域表层沉积物生物硅研究[J]. 热带海洋学报, 2010,29(4): 40-47.

[22]叶曦雯, 刘素美, 张经. 生物硅的测定及其生物地球化学意义[J]. 地球科学进展, 2003, 18(3): 420-426.

[23]赵立波, 黄凌风, 潘科, 等. 内湾沉积物中生物硅的测定方法及其应用初探[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2004, 43: 153-158.

[24]Folk R L, Andrews P B, Lewis D W. Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for us in New Zealand[J]. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 1970, 13: 937-968.

[25]王朝晖, 李友富, 牟德海. 大亚湾大鹏澳海域C、N、BSi的沉积记录研究[J]. 海洋环境科学, 2010, 29(1):1-7.

[26]叶曦雯. 胶州湾中生物硅的研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2004.

[27]叶曦雯, 刘素美, 赵颖翡, 等. 东、黄海沉积物中生物硅的分布及其环境意义[J]. 中国环境科学, 2004,24(3): 265-269.

[28]王文喜, 李明基. 烟台市污水处理深海排放工程设计方案研究与选择[J]. 海岸工程, 1997, 16(1): 30-35.

[29]蒋金杰, 刘东艳, 邸宝平, 等. 烟台四十里湾浮游植物群落的季节变化及其对环境的指示意义[J]. 海洋学报, 2011, 33(6): 151-164.

[30]纪灵, 王荣纯, 刘昌文, 等. 烟台海洋倾倒区环境监测及对比评价[J]. 海洋通报, 2003, 22(2): 53-59.

[31]刘旭, 刘艳, 赵瑞亮, 等. 烟台海洋倾倒区生物群落结构现状及动态变化分析[J]. 海洋通报, 2010, 29(4):396-401.

[32]吴玉霖, 周成旭, 张永山, 等. 烟台四十里湾海域红色裸甲藻赤潮发展过程及其成因[J]. 海洋与湖沼,2001, 32(2): 159-167.

[33]Krause J W, Brzezinski M A, Landry M R, et al., The effects of biogenic silica detritus, zooplankton grazing,and diatom size structure on silicon cycling in the euphotic zone of the eastern equatorial Pacific[J]. Limnology and Oceanography, 2010, 55(6): 2608-2622.

[34]Bernardez P, Frances G, Prego R. Benthic-pelagic coupling and postdepositional processes as revealed by the distribution of opal in sediments : The case of the Ríade Vigo (NW Iberian Peninsula)[J].Estuarine Coastal and Shelf Science, 2006, 68: 271-281.

[35]Bernardez P, Prego R, Frances G, et al., Opal content in the Ria de Vigo and Galician continental shelf: biogenic silica in the muddy fraction as an accurate paleoproductivity proxy [J]. Continental Shelf Research, 2005.25(10): 1249-1264.

[36]Treguer P, Nelson D M, Van Bennekom A J, et al., The silica balance in the world ocean: a reestimate [J]. Science, 1995, 268: 375-379.

[37]张瑞安, 郑东. 烟台市污水处理工程排海管道路由调查勘测海洋通报, 1995, 14(6): 87-89.

[38]桑恒春, 孙兰英. 基于模糊综合—聚类评价模型的烟台市区排污混合区范围论证[J]. 海洋通报, 2010,29(2): 219-224.

[39]张瑞安, 董以芝. 烟台排污海域的自然环境条件分析和污染物输运路径研究[J]. 海岸工程, 1990, 9(2):35-44.

[40]殷政章, 张瑞安. 关于烟台海洋倾倒区选划合理性的分析研究[J]. 海洋通报, 1991, 10(1): 79-84.