基于汶川8.0级强震记录的近场地震动特征分析*

2012-09-27李英成陈清军

李英成,陈清军

(同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海200092)

基于汶川8.0级强震记录的近场地震动特征分析*

李英成,陈清军

(同济大学土木工程防灾国家重点实验室,上海200092)

在汶川8.0级大地震中,国家数字强震动台网布设在龙门山断裂带及其周围地区的50多个台站获得了大于100 Gal的加速度记录。选取其中断层附近11个台站的加速度记录,分别进行了地震反应谱分析和基于正交化HHT法的能量分布特征分析,通过对竖向与水平向加速度峰值比、竖向与水平向加速度反应谱比值,以及能量分布和峰值系数的分析与比较,探讨了汶川地震的近场地震动特征。

汶川8.0级强震记录;近场地震动特征;地震反应谱分析;正交化HHT法;能量分布

汶川8.0级地震是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广的一次地震,地震的强度、烈度都超过了唐山大地震。国家强震动台网中心分布在全国各地的台站也在此次地震中获得了大量的强震记录,为工程抗震设计研究提供了重要的基础资料。李小军、于海英等对这些强震记录进行了初步分析,得到了加速度峰值及反应谱衰减规律等[1];周正华、温瑞智等对其中记录有异常的宜宾高昌台站进行了分析,得到其产生异常的原因[2];徐杨等也基于远场强震动记录进行了长周期地震动特性的研究[3]。在上述的分析中并没有对此次地震近场地震动进行过单独的分析,而近场地震动作为一种最复杂且造成破坏性最大的地面运动,具有不同于其它地震动的显著特征,研究这些特征对于提高近场地区工程结构抗震水平有着重要的意义[4]。此外,目前对于汶川强震记录进行谱分析大多数都是基于傅里叶分析方法,该方法基于地震动为类平稳的假定,即频率不随时间变化的假定。而地震动是一种典型的非平稳地震动,用时频分析的方法来描述其能量分布特征已成为地震动谱分析的一种趋势。

本文对位于断层附近的11个台站获得的汶川地震近场强震记录进行了研究,考察其竖向水平向加速度峰值比、竖向水平向反应谱比值V/H等,并与《建筑抗震设计规范》GB50011-2010[5]中关于竖向地震动的规定进行了比较。同时,基于处理非平稳信号的正交化Hilbert-Huang Transform(简称正交化HHT)方法[6-7]对此次汶川地震近场强震记录进行时频特性分析,得到反映地震动能量随时间频率分布的局部功率谱密度函数及反应能量在时间频率上集中程度的峰值系数等,以考察近场地震动能量时频分布特征。

1 汶川8.0级近场强震记录与加速度峰值统计分析

中国数字强震动台网的420个台站在汶川8.0级地震中获得了强震动记录,其中四川省内台站131个,其它省市台站289个,随后国家强震动台网中心发布了相关的未校正加速度记录。为考察此次地震近场地震动的特征,本文选取位于断层附近的11个台站进行分析,其台站位置如图1所示,场地条件等信息列于表1中。

图1 强震观测台站分布示意图

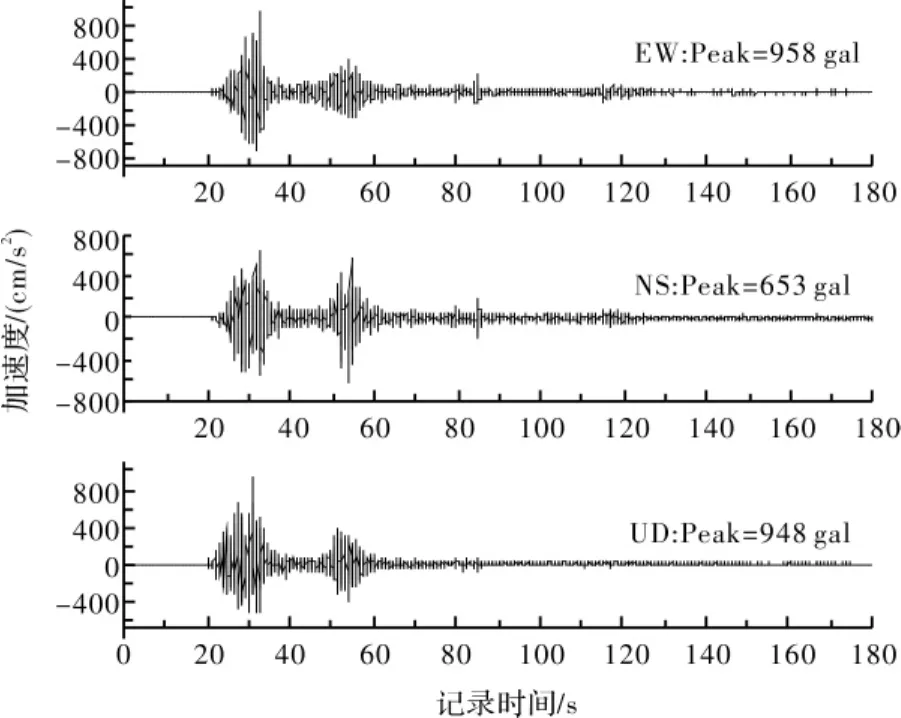

在所获得的所有强震记录中,离断层最近的台站为四川绵竹清平台站,距断层1.05 km,其EW向加速度峰值达到824 gal。距离震中最近的汶川卧龙站获得了最大加速度峰值记录,EW向加速度峰值达到958 gal,其加速度时程曲线如图2所示。较为遗憾的是,位于断层附近的11个台站中只有茂县地办台站位于基岩之上,其EW向加速度峰值达到了307 gal,加速度时程曲线如图3所示。由于基岩台站比较少,使得考察不同场地条件对近场地震动特征的影响变得较为困难。在对这些加速度记录进行分析前,作者基于最小二乘法对未校正加速度记录进行了基线调整。

图2 汶川卧龙站加速度记录

图3 茂县地办站加速度记录

在抗震设计中,有时需要考虑竖向地震动对结构地震反应的影响,这一影响常常是按水平地震动的某一比例规定的,在一般情况下,公认的结果是竖向加速度峰值约为水平向峰值的1/2~2/3[8]。然而近年来的几次地震,如1989年的美国Loma Prieta地震、1994年的美国Northridge地震、1999年的台湾集集地震及2001年的我国施甸地震等在接近震中或发震断层附近产生了较强的竖向地震动,其中有一些竖向加速度峰值甚至超过了水平向加速度峰值[9]。为了研究汶川地震近场竖向加速度峰值与水平向加速度峰值间的关系,本文对获得的33条近场强震记录加速度峰值进行了统计分析,分析结果见表1。

表1 近场强震记录加速度峰值比统计结果

从表1可以看出:由于断层破裂方向所致,土层场地上的水平EW向加速度峰值一般比NS向要大,表现出近场地震动方向性效应。相对应的竖向水平向加速度峰值比UD/NS平均达到0.99,也较UD/EW平均值0.85更大,且大于一般认为的1/2~2/3水平。而由于基岩场地获得的强震记录只有茂县地办台站,其竖向水平向加速度峰值比与土层场地上的平均值相当。由于此次汶川地震所获得近场强震记录有限,分析数据具有较大的离散性,加速度峰值比统计特性尚待用更多的近场强震加速度记录加以验证。

2 地震反应谱分析

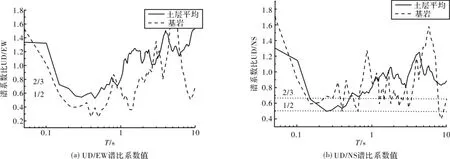

分别对10个土层场地台站加速度记录的EW向、NS向、UD向求动力放大系数 β谱(ξ=0.05),平均后得到土层场地平均动力放大系数β谱和1个基岩场地台站上的β谱及《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中所规定的β谱(选取场地特征周期Tg=0.3 s),三方向分别β谱如图4所示。同时,为得到竖向与水平向地震动反应谱比特征,先对每一个台站的UD向加速度动力放大系数谱与EW、NS向加速度动力放大系数谱求比值,然后对谱比值进行平均得到UD/EW、UD/US两组平均谱比值系数V/H随周期变化的特征,分别如图5a、b所示。

图4 近场加速度记录平均反应谱

图5 近场加速度记录竖向水平向谱比系数值

从图4可以看出:土层场地台站水平向反应谱特征周期为0.2~0.4 s之间,而竖向地震动的特征周期只有0.1~0.2 s,都表现出近场地震动高频含量丰富的特征,尤其是竖向地震动更多表现出含高频率体波成分丰富的特征;同样,基岩台站反应谱也与土层台站具有相似的特点。这也与近场地区民房(自振周期为0.2 s左右)受损更加严重的震害调查相符。同时,对比近场水平向地震动的动力放大系数β谱与建筑抗震规范中β谱可以发现,无论是基岩场地还是土层场地,其反应谱β值在长周期段(T>1 s)均小于规范值。同时,为了考察此次汶川地震近场强震记录的竖向比水平向反应谱比值的特征,图5中给出了10个土层场地、1个基岩场地的统计及规范中对于竖向比水平向反应谱比值的规定。

在图5中,两条虚线对应抗震规范中竖向地震力的规定值范围(取水平向反应谱乘一个1/2~2/3之间的系数)。由于基岩场地获得记录仅有一个台站,对比基岩场地和土层场地两种不同场地在EW、NS两个不同方向的V/H值的区别并无明显规律。而对土层场地,当结构自振周期小于1 s时,其竖向地震动与水平向地震动反应谱比V/H值基本包含在规范中规定的1/2~2/3之内,而当结构自振周期变大时,由于竖向地震动反应谱衰减比水平向地震动反应谱衰减要慢,V/H值会逐渐变大,当结构自振周期大于1 s后,V/H值基本大于1,表明近场地区进行长周期结构抗震设计时,要充分考虑到竖向地震动的作用。

3 基于正交化HHT法的近场地震动能量分布评估

3.1 正交化HHT法与局部功率谱密度

Huang等给出了EMD分解方法,并且定义了整体的正交性指标IOT以及两个分量之间的正交性指标IOjk,当各IMF分量之间完全正交时,IOT和IOjk的值应等于零。由于传统HHT法存在EMD分解中的样条插值端点效应和异常事件等问题,使得EMD分解在理论上并不存在正交性。文献[10]中的算例表明,在应用EMD分解地震时程信号的能量时,这一误差将导致较为严重的能量泄漏。为了保证分解中不存在能量泄漏,应保证EMD分解得到的各阶IMF分量之间具有准确的正交性。

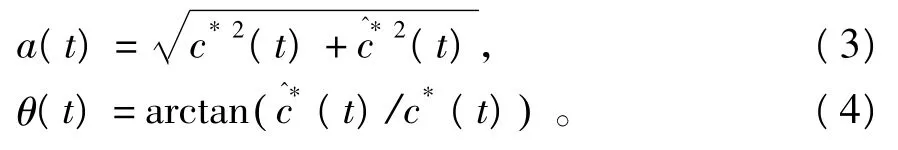

通过完全正交化的HHT法将EMD分解得到的各阶IMF分量进行正交化处理,即可得到完全正交的各阶IMF分量[7]。对于正交后的任一IMF分量c*(t)作Hilbert变换即得到 c^*(t):

式中:P代表柯西主值。则对于c^*(t)的解析信号z(t)为:

a(t)和θ(t)分别为信号的瞬时频率和瞬时相位,按下式计算:

把信号振幅显示在频率-时间平面上,就可以得到Hilbert幅值谱H(ω,t),称为Hilbert谱,记作:

H(ω,t)精确地描述了信号的幅值随时间和频率的变化规律。考虑原随机信号和解析信号的关系,以能量的观点,可得反映原随机信号时-频特性的局部功率谱密度:

信号通过正交IMF变换后得到的Hilbert谱与局部谱密度的这种简单的关系,不仅避免了能量的泄露,同时使利用正交HHT变换进行局部谱密度的估计非常方便。式(6)具有明确的物理意义,即在时刻t、频率ω处随机过程的功率谱密度函数,与平稳过程的功率谱密度函数相比,增加了时间信息。同时,为了考察信号能量分布的涨落特性,首先定义二维平面上信号的均值H(ω,t ),并采用文献[11]中的峰值系数CF,它定义为最大信号幅值与均方根之比的10倍自然对数,即:

对于不同的地震波来说,局部功率谱密度函数峰值越大,它对于结构的冲击就越大,那么结构发生破坏的可能性也就越大。而峰值系数CF可显示出地震动能量的涨落程度,地震波峰值系数CF越小,则能量越集中。

3.2 汶川地震近场地震动的能量分布与效应分析

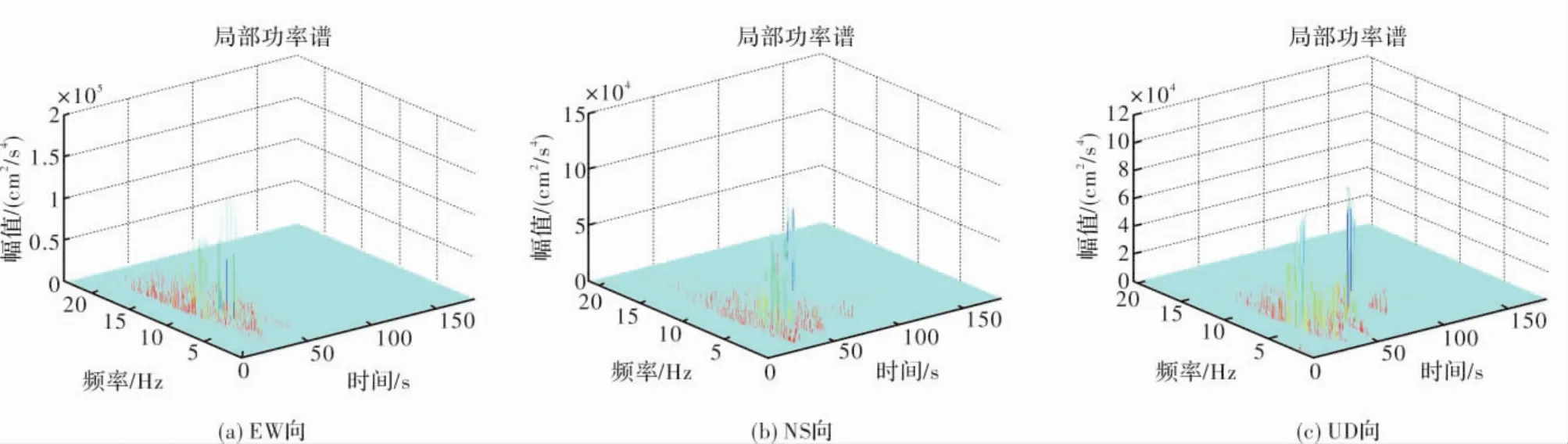

加速度时程局部功率谱密度函数谱是时间-频率-能量三维谱,可以从能量的角度考察近场地震动的时频分布特征。为了考察此次汶川8.0级地震近场地震动的能量分布特征,基于上述的正交化HHT法对33条近场地震动进行了分析,限于篇幅,只给了获得最大加速度峰值记录的汶川卧龙台站及基岩台站茂县地办台站三方向的局部功率谱,如图6、图7所示。

从图6、图7可以看出:由于场地条件为基岩,茂县地办台站三方向的局部功率谱密度函数S(t,ω)谱能量主要分布的频率段在10 Hz以上,要高于场地条件为土层的汶川卧龙站地震动能量所对应的频率。从汶川卧龙站加速度时程局部功率谱密度函数S(t,ω)谱可以看出:水平向EW向、NS向地震动的局部功率谱峰值分别为1.9E+05 cm2/t4、1.4E+05 cm2/t4;竖向UD向局部功率谱峰值为1.8E+05 cm/t4,且竖向地震动能量随频率的分布集中在5~10 Hz,较水平向能量集中的频率段要高;而其能量随时间频率的分布也较水平向更为集中。表2中给出了33条近场强震记录的局部功率谱密度函数S(t,ω)峰值及反应其能量随时间和频率分布涨落特征的综合指标CF值的统计结果。

图6 汶川卧龙站三方向加速度记录的局部功率谱密度函数

图7 茂县地办站三方向加速度记录的局部功率谱密度函数

表2 近场强震记录非平稳特征值统计结果

从表2可以看出:获得最大加速度峰值记录的汶川卧龙台站EW分量局部功率谱密度函数峰值也最大,为1.9E+05 cm2/s3,其次为什邡八角台站EW分量和汶川卧龙台站UD分量;11个土层台站与1个基岩台站的竖向与水平向局部功率谱密度函数峰值比分别为0.53、0.27,而由第一节所述,此次汶川地震近场强震记录竖向与水平向加速度峰值比分别为0.85、0.87;其竖向与水平向局部功率谱密度函数峰值比较加速度峰值比要更小,说明近场地震动竖向与水平向的能量在时频分布上的差异较加速度峰值的差异更大。而同一台站水平向局部功率谱密度函数峰值一般大于竖向,则说明同一台站水平向地震动较竖向地震动对于结构的冲击可能更大。同时,通过对各台站各分量的峰值系数CF值的分析表明:峰值系数CF最小的并不是获得最大加速度峰值的汶川卧龙台站NS分量,而是安县塔水台站UD分量为33.54,最大的理县桃平台站NS分量为41.37,说明了加速度时程峰值最大的记录并不意味着能量在时间频率上也最集中;且各台站竖向地震动的CF值一般较水平向小,则说明竖向地震动的能量随时间和频率的分布较水平向更为集中。

4 结论

本文通过对汶川8.0级地震中位于龙门山断裂带附近的11个台站获得的33条近场地震动特征的分析,得到了以下结论。

(1)近场地震动竖向与水平向加速度峰值比在汶川卧龙站最大达到1.45;UD/NS平均达到0.99,UD/EW平均达到0.85,大于一般认为的1/2~2/3水平;而其竖向与水平向局部功率谱密度函数峰值比则较加速度峰值比要更小,说明近场地震动竖向与水平向的能量在时频分布上的差异较加速度峰值的差异更大。

(2)对基岩台站茂县地办站和土层台站汶川卧龙站的近场地震动分析表明,基岩台站能量时频分布多集中在10 Hz以上,较土层台站能量集中的频率区段5~10 Hz要高;同时,无论对于土层台站或基岩台站,其竖向地震动能量集中频段都较水平向能量集中的频段高。

(3)对近场记录的能量时频分布特征分析表明,同一台站水平向地震动较竖向地震动能量峰值更大,对于结构的冲击也可能更大;而竖向地震动的CF值一般较水平向小,说明竖向地震动的能量随时间和频率的分布更为集中。

需要说明的是,近场地震动作为最复杂的一种地面运动,其规律复杂。由于此次汶川地震获得的近场地震动相对有限,针对此次近场地震动分析得到的相关结论待用更多的近场强震加速度记录加以验证。

致谢:文中所有数据由国家强震动台网中心提供支持,在此表示感谢!

[1]李小军,周正华,于海英,等.汶川8.0级地震强震动观测及记录初步分析[C]//汶川地震建筑震害分析与重建研讨会.北京:中国工程院土木、水利与建筑工程学部,2008.

[2]徐扬,赵晋泉,李小军,等.基于汶川地震远场强震动记录的厚覆盖土层对长周期地震动影响分析[J].震灾防御技术,2008,3(4):345-351.

[3]周正华,温瑞智,卢大伟,等.汶川地震中强震动台基墩引起的记录异常分析[J].应用基础与工程科学学报,2010,18(2):304-312.

[4]刘启芳,袁一凡.近断层地震动的基本特征[J].地震工程与工程振动,2006,6(1):1-10.

[5]中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局GB5011-2010建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[6]Huang N E,Zheng Shen,Steven R.Long,et al.The empirical mode decomposition and Hilbert spectrum for nonlinear and nonstationary time series analysis[J].Mathematical,Physical and Engineering Sciences,1998,454:903-995.

[7]楼梦麟,黄天立.正交化经验模式分解方法[J].同济大学学报:自然科学版,2007,35(3):293-298.

[8]胡聿贤.地震工程学[M].北京:地震出版社,1988.

[9]周正华,周雍年.强震近场加速度峰值比和反应谱统计分析[J].地震工程与工程振动,2002,22(3):15-18.

[10]胡灿阳,陈清军.非平稳地震地面运动局部谱密度的正交化HHT估计[J].同济大学学报:自然科学版,2008,36(9):1164-1169.

[11]刘强,周瑞忠,刘宇航.基于Hilbert-Huang变换分析的地震动能量与震动效应评估[J].力学与实践,2008,30(5):19-23.

Analysis on Characteristics of Near-fault Ground M otions Based on M 8.0 Wenchuan Earthquake

Li Yingcheng and Chen Qingjun

(State Key Laboratory of Disaster Reduction in Civil Engineering,Tongji University,Shanghai200092,China)

In the Longmenshan fault zone and surrounding area,more than 50 stations of China Strong Motion Net Center(CSMNC)got acceleration records,of which peak is bigger than 100gal in the 5.12 Wenchuan earthquake.In this paper,thirty-three near-fault ground motions from eleven stations were selected.The seismic response spectrum analysis and energy distribution analysis based on orthogonal HHTmethod were adopted to study the vertical to horizontal acceleration peak ratio,acceleration response spectral ratio,energy time-frequency distribution and peak coefficient.The resultswere compared and analyzed to discuss the characteristics of near-fault Ground Motions of M8.0Wenchuan Earthquake.

ground motions of M8.0 Wenchuan earthquake;near-fault ground motions characteristics;seismic response spectrum;orthogonal HHTmethod;energy time-frequency distribution

P315.9

A

1000-811X(2012)01-0017-06

2011-07-13

科技部国家重点实验室基础研究资助项目(SLDRCE08-B-03);国家自然科学基金资助项目(50978198)

李英成(1985-),男,湖北仙桃人,博士研究生,主要研究方向为工程结构抗震.E-mail:liyingcheng2006@163.com