科技信任、管理信任及其对公众水灾风险认知的影响*——基于长江中下游的社会调查

2012-01-26沈鸿孙雪萍苏筠

沈鸿,孙雪萍,苏筠

(北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京100875)

近年来,随着减灾对策由“减轻灾害”向“减轻灾害风险”转化,灾害风险的相关研究也取得了一些进展。社会公众作为承灾客体,同时也是减灾政策和措施的具体执行者[1],他们对于灾害风险的认知水平将直接影响其灾害应急决策行为,进而影响其在灾害中的受损情况。

区域减灾能力,是一个区域在灾害来临时,防、抗、救灾的综合能力[2-4],其高低直接影响到灾情、风险的大小。区域减灾能力主要包括基础设施能力、监测预警能力、防灾工程能力、政府救助能力四个方面,其中基础设施能力属于基础减灾能力,后三者为直接减灾能力[2]。本研究认为,直接减灾能力即监测预警和防洪工程、政府救助,分别代表科技、管理能力,是最具有减灾效能的措施;对其的信任分别称为科技信任、管理信任。其中,科技信任包括了科学(监测预警)信任和技术(防洪工程)信任。已有研究表明公众信任与灾害风险认知水平之间存在一定的相关关系,公众对区域减灾能力的信任水平将直接影响其抗灾、救灾的信心以及灾害风险认知等[5]。受区域本底灾害状况与公众个体属性差异的影响,公众对区域减灾能力信任及其风险认知水平存在一定的区域差异[6]。

但是,科技信任、管理信任及其对风险认知的影响是否存在差异,研究鲜见。通过建立两者间的比较分析,可更深入地理解影响信任、风险认知的因素及其关系。这对采取有效的风险沟通、最大限度地降低风险具有重要意义。

长江流域是我国人口密集区,也是我国重要的农业基地和全国经济核心区,区位条件优越;同时,该区水灾发生频繁,严重威胁人们生命、财产安全,制约区域发展。对该区开展水灾实证研究,有助于构建公众参与防、减灾平台,实现“洪水控制”到“洪水管理”减灾策略的转变,为水灾风险管理及其他公共危机事件风险管理决策的制定提供有效服务。出于兼顾风险认知及减灾能力信任区域差异的考虑,本研究选取长江中下游的湖南洞庭湖区、江西鄱阳湖区、安徽巢湖区分别进行实地调查。通过对调查数据的分析研究,得出区域减灾能力信任水平及其影响因素,重点针对科技信任、管理信任对公众水灾风险认知的影响进行了阐述。

1 信任与灾害风险认知的研究进展

1.1 灾害风险认知内涵

风险认知是描述人们对风险的态度和直觉判断的一个概念,广义上也包括人们对风险的一般评估和反应[7]。灾害风险认知指个体凭借直观判断和主观感受评估灾害情景的风险性[8-9]。由于灾害风险后果具损害性,且自然灾害的诱因来源于自然异变而具自然属性,故灾害风险认知研究有别于一般的风险认知研究,其影响因素主要为个体属性的差异(如知识水平、受灾经历等)以及风险自身特征的影响(如灾害风险的高低程度、灾害风险的可控性及风险的性质等)。此外,公众风险认知水平还与包括防灾、预警、救灾及信息获取渠道等在内的社会减灾能力相关,减灾能力的大小及公众对其信任度将直接影响公众风险认知水平。

受个体属性和灾害风险情景多样性的影响,公众灾害风险认知的形态和方式也是复杂多样的,然而总的来说,公众灾害风险认知仍表现出一定的共性特征:其是基于部分信息的有限处理能力基础上的简单化的风险认知;具感性特征,对数字或概率等不敏感,异于专家认知;易受自身专业知识和背景信息的影响,同时还受信息发布渠道及方式等影响[10]。

1.2 信任与风险认知的关系

信任的本质是一种社会和心理现象,它是主体、客体和社会环境相互作用的结果[2]。在这个与风险共存的社会里,信任是必须且重要的。基于国内外对信任问题的研究,本研究将信任界定为“在一定的社会环境中,主体(人)对客体(人或物)能够满足自己预期愿望的一种期待,是建立在正向估计基础之上的一种不设防的心理状态。”公众对于区域减灾能力的社会信任,应该属于“人对系统的信任”,是一种普遍信任,具有一定的社会共构特性。

最早将信任与风险(risk)联系起来研究的学者是美国社会心理学家Morton Deutsch,他认为施信方只要给予受信方信任,就必然要伴随着承担风险这一结果[11]。英国著名社会学家Anthony Giddens认为,信任与风险并非孤立,而是相互交织在一起,信任原是要降低风险,但信任本身亦有可能蕴含着某种风险[12]。由此可见,信任和风险之间存在一定的互为因果关系,两者通过认知行为决策和后果这一环节构建了相互之间的互馈关系,即风险导致信任的产生,信任影响风险认知进而影响风险调适行为,而风险调试行为产生的行为后果则反过来影响人们的信任水平,进一步影响风险认知。

对社会减灾能力的信任及由此产生的信任行为,将影响公众对灾害风险、灾害事件可控性的判断,进而影响公众的防灾态度和行为措施。因此,探索公众对社会减灾能力的信任、风险感知等主观认识,有助于揭示风险潜在因素,为开展有效的减灾宣传教育、提高公众减灾意识提供基础依据[1]。

2 资料来源与研究方法

2.1 调查问卷设计

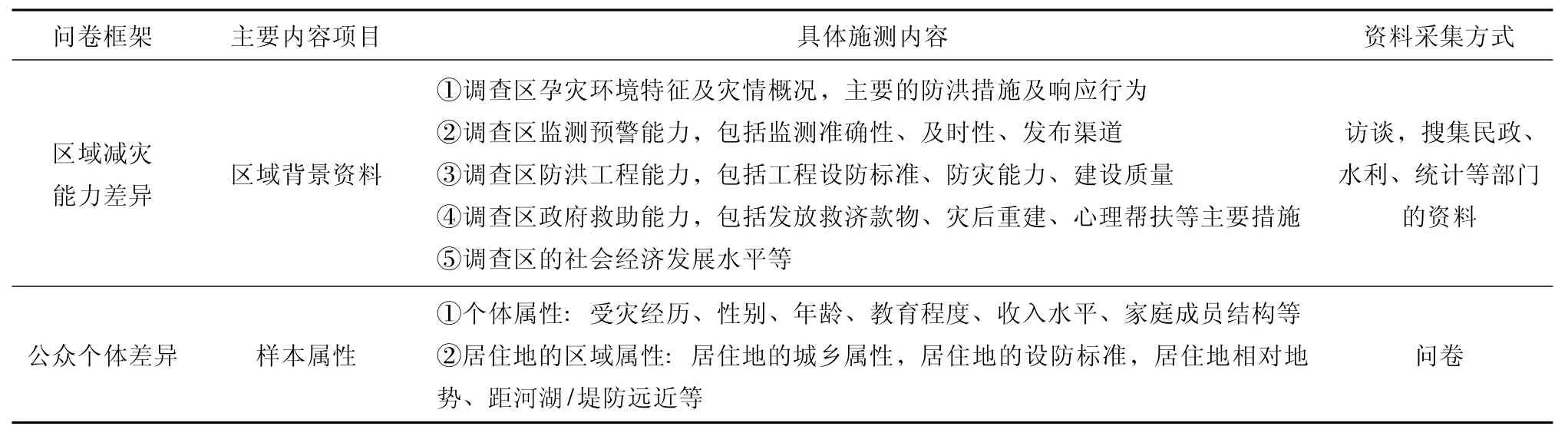

信任、风险认知的研究基础是实验行为心理学。实践证明心理过程、认知过程中的因子是可以分开并客观地予以量度的,适宜以问卷、量表方式加以度量、研究。因此,本研究主要采用问卷调查的途径获取资料,调查问卷框架设计及调查内容如表1所示。

表1 问卷框架与主要调查内容

续表1

2.2 调查过程

本研究选取水灾发生频繁、强度大、防洪工程建设投资多的长江中下游流域为调查区,运用随机抽样调查和入户访谈相结合的方式,分别于2008年5月、2009年6月、2010年7月对长江中游的湖南洞庭湖区(岳阳市辖区、湘阴、汉寿、沅江)、江西鄱阳湖区(九江市辖区、星子、德安、鄱阳、湖口),以及下游的安徽巢湖区(巢湖市辖区、含山、无为)进行了调查,调查样本数依次为386份、455份、476份,共计1 317份。

2.3 数据处理与研究方法

在对问卷结果进行统一编码、录入的基础上,经α信度系数检验、KMO与Bartlett球形效度检验后,运用Excel和spss软件对数据进行统计分析。主要统计分析方法如下。

(1)描述性统计,即“频度、百分比”分析。通过次数分配、百分比等描述性统计分析方法对数据进行分析,编码时采用1或0表示公众有无、是否等。

(2)分析性统计,即通过等级赋分进行评估。针对采用李克特量表(Likert scaling)调查的问题,主要包括程度判断、态度表达两类题目,分别给各选择题的不同选项赋分值,以各选项的选择人数比例为权重,加权计算总体样本的平均(综合)情况。

式中:F为单变量(选题)的综合得分,i代表各答案选项的序号,Wi为选择i答案选项的人数比例,Mi是i答案选项的赋分值。

(3)显著性检验与相关分析。主要采用显著检验和相关分析考察不同变量之间的关系,确定各因素之间的关系及其程度。选用方法包括:相关系数,交互分析,卡方检验(Wald x2)(95%的置信区间进行显著性检验)。

3 科技信任和管理信任的差异

3.1 信任水平的差异

统计显示,从科学信任上看,调查区公众基本了解当地的主要防洪工程措施,并对其防洪效能表示认可;公众普遍关心当地防洪标准及建设,但了解度有限,越高风险区的居民关注度越高。从技术信任上看,公众普遍关注水灾预警信息,且对其效用的评价均较高。从管理信任上看,公众认为政府救助有用,对救灾款物发放标准的认知基本正确,但也存在一些偏误,如对救灾款物的具体使用情况不甚了解等。

将信任度从“非常不信任”、“不信任”、“信任”到“非常信任”,分别赋分0.25、0.5、0.75、1,以各答案选项的选择人数比例为权重,加权计算总体样本的平均(综合)分。经统计,调查区公众对社会减灾能力的信任度从高到低排序为:科学信任(0.71)、技术信任(0.66)、管理信任(0.39),科技信任明显高于管理信任。

同时,对科技、管理减灾能力的信任水平存在着区域差异(图1)。鄱阳湖区、巢湖区公众的社会减灾能力信任度普遍高于洞庭湖区,在技术信任、科学信任两方面的信任度差异尤为显著。

3.2 影响信任的因素

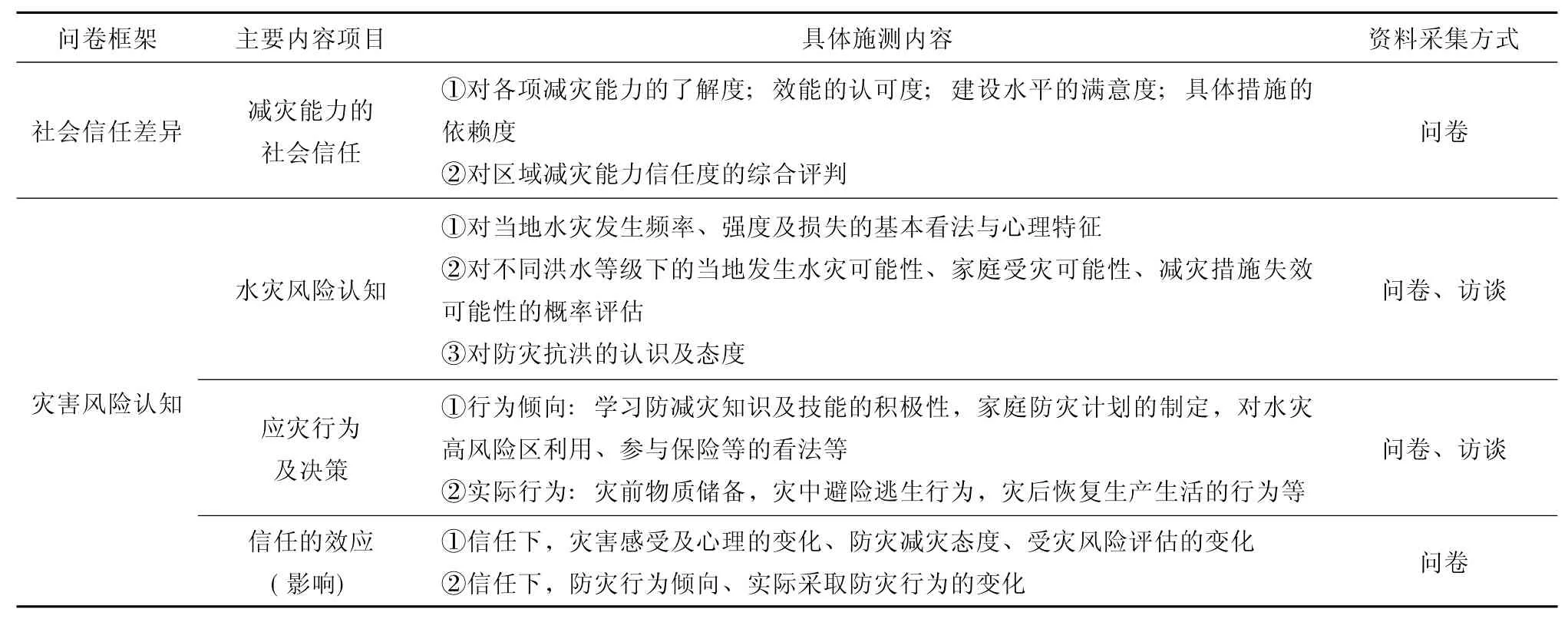

由相关系数的计算与分析可知,个体属性中的性别、年龄、居住地和灾害经历对各减灾措施信任的差异性有明显一致性规律(图2);而受教育程度、收入水平等对信任无显著影响或对各减灾措施信任的差异性规律不一致。

图1 调查区公众对科技、管理减灾能力的信任度

图2 不同年龄、性别、受灾经历、居住地的公众对科技、管理减灾能力信任的差异

如图2所示,在性别因素中,女性比男性更易产生信任。由年龄层次来看,年轻人群的信任度往往高于年长人群。从居住地看,城市公众对减灾能力的信任度远远高于农村居民,这主要是由于城市作为经济发展水平较高及经济密度大的区域,对减灾工程、基础设施的建设及科技投入都相对较高。从灾害经历看,受灾经历多少导致公众水灾风险度判断具有显著差异(通过sig<0.01的t检验),灾害经历越多,信任度越低;反之,灾害经历少,或受灾损失轻微,或灾后得到来自政府、社会、保险等多重救助的公众,其信任度较高。

4 信任对水灾风险认知影响的差异

4.1 信任对减灾意识的影响差异

4.1.1 科技信任的影响

统计结果显示,科技信任对公众减灾意识的影响主要表现为:一方面,科技信任改变了公众的水灾心理感知,灾害应对信心有所加强,同时降低了其对受灾风险的估测。防洪工程对致灾因子的风险转移使得近八成的公众认为灾害本身属性的强度、影响范围和持续时间减少;80%以上的公众表示自己对洪灾的担心程度和无奈感减少、对灾害的可控性增强,有效改变了公众在面临灾害时的被动和消极地位,近60%的公众承认自己对洪灾的警惕性减弱。

以洞庭湖区为例,公众普遍认为当地防洪工程能使他们的受灾风险概率降低30%~35%(表2);当出现工程设防标准下的洪水,公众对洪水的漫堤风险和质量风险的概率评估较低,当洪水强度高于设防能力时,公众对工程风险的评估与受灾风险的评估值近似(超过50%),且区域内部差异明显,与区域本底洪灾风险规律一致。

表2 洞庭湖区公众对不同洪水等级下家庭受灾风险概率的评估

另一方面,科技信任的提升导致公众水灾风险认知提升。以科学信任为例,从家庭暴露程度(生命安全、家庭财产、正常生产生活)、脆弱程度(本地环境设施的抗灾能力、家庭防抗灾的能力)两方面衡量公众在一般、较重、严重、特别严重四种不同等级预警情景下对灾害风险的认知。结果表明,公众对家庭灾害暴露程度与脆弱程度的评价,均随预警情景危险性的升高而升高。同时,经由结构性方程模型“预警经历-预警信息获取-灾害风险认知”验证,得到公众预警信息获取对其风险认知影响的模型参数估计值为0.438,即具有正向影响。当公众获取洪水预警信息时,将对预警信息的内容产生正向反馈,提高对灾害风险的认识,好的预警印象对公众的预警信息获取、风险认知具有促进作用。预警的传播不仅对公众当前的风险认知具有显著影响,更对公众未来的风险信息获取、灾害风险认知具有显著影响性,且在风险认知的测量要素中,暴露性观测变量对公众灾害风险认知的影响要高于脆弱性观测变量影响。

4.1.2 管理信任的影响

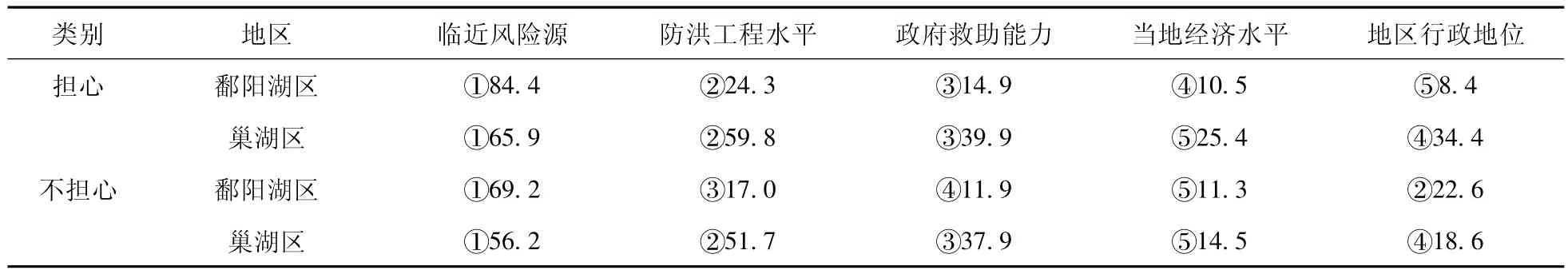

对公众判断居住地水灾发生可能性的依据进行统计(表3),得知公众认为临近风险源的居住地最可能发生水灾,选择比例均过半,鄱阳湖区担心人数比重最大,为84.4%,说明在判断水灾发生的可能性时,公众考虑最多的是居住地是否临近江、河、湖泊、水库等风险源以及当时的天气状况(如是否雨水较多、是否有台风过境等);其次主要考虑当地防洪工程水平,巢湖区公众受当地工程防灾能力的影响尤为显著,担心与不担心的人数比例均超过50%;政府救助能力仅列第三,各项指标处于中下游,可见公众认为政府救助能力与水灾发生可能性间的关系并不大;地区行政地位、当地经济水平排在末位,其中地区行政地位的争议最大,说明公众对行政地位在救灾过程中的影响存在模糊认识。综上可知,科技信任改变了公众风险认知,而管理信任对风险认知的影响不大。

表3 公众对水灾发生可能性的判断依据%

结合访谈结果发现,公众普遍肯定政府救助可以起到减少(弥补)灾害损失、尽快恢复生产生活的作用;然而即便有政府救援,公众仍然比较担心水灾发生,因此在汛期几乎各家各户都有相应防备。换言之,公众对于灾前的减灾措施更为信任和依赖,对于灾后的救援,是对“不得已”后果的补救,心理上并不希望发生,故依赖度下降,即管理信任对公众水灾意识的影响不大。同时公众还普遍认为,如果发生的是巨灾,政府的救助作用就很明显且有效。

4.2 信任对行为倾向的影响差异

4.2.1 科技信任对行为倾向的影响

统计调查区公众的防灾减灾行为倾向。从科学信任对水灾行为倾向的影响来看,虽然公众行为响应类型复杂多样,但随着监测预警等级的提高,收集更多水情信息(关注天气预报、亲自观察河湖水位状况)的行为响应明显增多;同时,采取一定防灾措施(如转移家中物品、准备食物和水、加入集体防灾组织、准备照明设施等减少家庭暴露程度与脆弱性等)的行为选择也较为普遍;而对准备药品、保暖衣物、求救号码等减灾手段的重视度不够,措施选取略显不充分。随着预警情景危险性的增加,公众对采取防灾措施、撤离居住地等行为的重要程度评价具有逐渐的增高的趋势;反之,不采取措施的选择减少;而对于水情的关注,基本是贯彻于水灾过程的。但是,撤离居住地的行为选择重要程度未超过采取防灾措施的重要性,这也表明公众对洪水有着很好的自发抵御心态与能力。

从技术信任对水灾行为倾向的影响来看,公众产生了积极与消极并存的减灾行为倾向。乐观、可控、放松警惕的灾害心理感知变化,使得公众对灾害的态度倾向于更多依赖工程防灾(人数比例八成以上)和高风险区的可开发利用(人数比例近70%)。这样的认知心理对于公众减灾行为倾向的影响有利有弊。最明显的弊端表现在中小型洪水中,由于工程对致灾因子的有效阻隔,公众出现“乐观估计”,并开始按风险为零的情况行事,因而极大地刺激了公众对受工程保护下的风险区进行开发利用的行为倾向,居住地从高风险区迁出,汛期提前备灾等意愿也明显减少。有利的方面则主要体现为分担工程建设费用的意愿增加,且在灾后救助行为倾向中,超过70%的公众都认为自己对灾后自救生产恢复的积极性增加,对政府等外来援救的依赖性下降。

4.2.2 管理信任对行为倾向的影响

通过问题“由于有政府救灾,你平时是否还会为防灾备灾做准备?”调查政府救灾对公众防灾备灾行为倾向的影响。结果显示,约81%的公众仍会在平时采取防灾备灾措施,这说明政府救助能力并未对公众防灾备灾行为倾向产生重大影响。结合各区访谈结果发现,公众普遍认为政府救助仅起到辅助作用,平时的防灾备灾更为重要。

值得注意的是,担心居住地遭受水灾袭击的公众约为67%,而平时采取备灾措施的公众却高达81%。这说明调查区绝大多数公众都具有一定的备灾意识,部分公众认为即使遭受水灾的可能性不大,也会出于自觉或是受周围亲朋好友的影响而采取一定的防灾备灾措施。

总体而言,调查区公众普遍具有较高的风险意识和备灾意识,认为自己遭受水灾的可能性较高,应在平时做一些防灾备灾准备。同时,政府救助将对公众判断水灾灾情产生一定影响,但对水灾发生可能性的判断和防灾备灾行为倾向的影响不大。

5 信任动机-信任-信任效应

5.1 科技信任、管理信任的信任动机及其效应差异

信任是以信任动机为基础的。访谈发现,公众信任的产生与否,是基于经验和感性认识判断减灾措施的实效性。测量公众对科技、管理措施的认可度,对非常同意、同意、不清楚、不同意、非常不同意五种认可程度依次赋分值1、0.5、0、-0.5、-1,结果显示:公众普遍认可科技减灾的实效,而对于政府救灾管理的效用,认可度较低。公众认为,防洪工程能降低灾害发生频率,即使发生水灾也能减轻或分散其灾害强度,而监测预警则有助于应急转移、防灾减损。

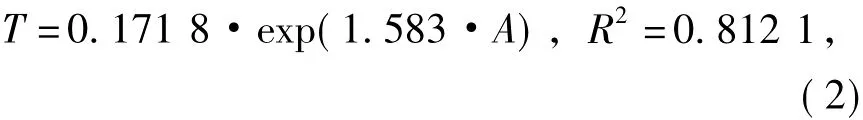

根据认可度高低对公众进行分类,分别计算对监测预报、防灾工程的效能持不同认可态度的人群对其信任度,并对减灾效能认可度与信任度间的关系进行拟合,得到趋势线:

式中:T为信任度,A为公众对减灾效能的认可度。由式(2)可知,对减灾效能的肯定有助于信任的提升,即信任的产生动机是以认可减灾措施的有用性为前提的。

科技信任和管理信任的不同信任动机与其作用时段和减灾原理有关。从减灾原理来看,科技减灾着重于灾前和灾中的防减灾,可有效减少乃至避免公众遭受水灾损失。监测预警措施,有助于发挥公众主观能动性,通过转移承灾体,来减少其暴露度和脆弱性;防洪工程,可以阻隔或改变致灾因子与承灾体的相遇,分散致灾因子强度,改变承灾体暴露度和风险格局。现实中,防洪工程在洪水来临时的强大、直接防护作用,是公众能够亲眼所见、亲身体会的,因此公众普遍认为防洪工程能降低灾害发生的频率,即使水灾发生也能减轻灾害强度。同样的,监测预警使得公众有一定时间采取相应的防灾或规避措施,公众对其减灾有用性的认可度也较高。公众对两者的信任共同构成了科技信任,科技信任显著地影响着公众的水灾风险认知:增强抗灾信心、降低受灾风险估测、改变防灾态度及行为倾向。

政府的救灾管理措施,则重在灾后救灾,在公众遭受水灾损失之后进行弥补挽救、生产恢复,因此减灾效能相对较低。其减灾原理表现为提高承灾体恢复力,改变灾情损失影响及分布。因此,管理信任对公众水灾风险认知的影响主要为降低灾情损失判断,但是对风险估测、防灾态度意识及行为倾向的影响甚小。

可见,信任动机的出发点不同,导致信任水平的差异,进而产生了不同的信任效应。因此,科技信任和管理信任,对公众风险认知的影响具有明显差异。科技信任改变了公众的水灾风险认知及行为倾向,而管理信任的作用较小。

5.2 区域灾害风险与信任及风险认知的关系

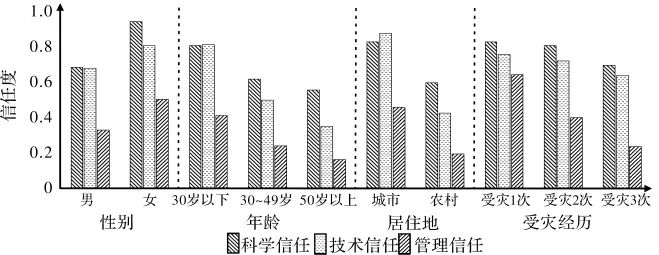

进一步归纳区域减灾能力-信任-灾害风险认知之间的关系(图3)。由于区域本底差异和防灾减灾能力的不同,同一自然灾害事件在不同地区会呈现不同的灾害特性(不同强度、规模等),使公众产生特定的灾害心理;区域防灾减灾措施促使公众对其产生信任,该种信任心理在区域本底差异和公众个体属性因素的作用下,直接影响公众对灾害风险的“感知觉”、“认知加工”过程,进而间接影响其“思维与应用”过程(如决策、行为),而公众对灾害风险的认知和行为又会对区域的灾害风险差异和防灾减灾能力造成反馈。

图3 区域灾害区险-减灾能力信任-灾害风险认知

6 结论

(1)在公众对区域减灾能力的信任中,科技信任明显高于管理信任。个体属性中的性别、年龄、灾害经历、居住地等因素对减灾能力信任度有不同程度的影响。信任具有区域共构的特点。

(2)公众对减灾效能的肯定有助于信任的提升,即信任的产生动机是以认可减灾措施的有用性为前提的。信任、认可更多是基于经验和感性认识,而非理性判断,公众拥有的知识及对科技的理解程度与公众对待科技的“态度”并不一定为正相关。

(3)科技信任与管理信任对公众风险认知的影响具有明显差异。科技信任改变了公众的水灾心理感知,加强了其灾害应对信心,降低了其对受灾风险的估测。随着预警等级的升高,公众倾向于采取防灾措施、撤离居住地等行为。管理信任的影响不大,政府救助对公众判断水灾灾情产生一定影响,但对水灾可能性的判断和防灾备灾行为倾向的影响不大。

(4)科技信任和管理信任的信任动机,与减灾措施的作用时段和减灾原理有关。公众对监测预警、防洪工程的认可度较高,而对政府救助的效用感不强,产生了水平高低不同的信任,并进一步产生了不同的信任效应。

致谢:本研究包含了张美华、李娜、叶琳等人的部分工作,她们在野外调研和数据分析中提供了很多帮助,谨致谢意。

[1]苏筠,李娜,张美华,等.公众信任及水灾风险认知的区域对比[J].中国安全科学学报,2008,18(7):5-10.

[2]高庆华.中国区域减灾基础能力初步研究[M].北京:气象出版社,2006.

[3]曹羽,温家洪,景垠娜.我国应急预案体系现状及展望——以上海为例[J].灾害学,2010,25(1):112-118.

[4]陈虹,李蕊,宋富喜,等.国外突发事件应急救援标准综述[J].灾害学,2011,26(3):133-138.

[5]苏筠,刘南江,林晓梅.社会减灾能力信任及水灾风险感知的区域对比——基于江西九江和宜春公众的调查[J].长江流域资源与环境,2009,18(1):92-95.

[6]张美华,苏筠,钟景鼐.区域减灾能力信任与公众水灾风险认知——基于社会调查及分析[J].灾害学,2008,23(4):70-75.

[7]Mayer R C,Davis J H,Schoorman F D.An Integrative model of organizational trust[J].Academy of Management Review,1995,20(3):709-734.

[8]Von Neumann J,Morgenster O.Theories of games and economic behavior[M].Princeton:Princeton University Press,1947.

[9]Kahneman D,Tversky A.Prospect theory:An analysis of decisions under risk[J].Econometrica,1979,47:313-327.

[10]张宁.公众认知:公共危机信息传播管理的视角[J].思想战线,2006,32(6):24-28.

[11]吴兴华.论组织信任的风险控制问题[J].商业时代,2009(8):50-51.

[12]马中英,王艳玲.“信任问题”的现代性之维——吉登斯“信任观”的研究理路及哲学反思[J].齐齐哈尔大学学报:哲学社会科学版,2009,5(3):52-55.