基于shapley值法的供应链收益共享契约研究

2012-09-26彭伟真

彭伟真

0 引言

供应链是围绕着核心企业,通过信息流、物流、资金流将供应商、零售商及用户连成一个整体的功能网络结构模式。传统的供应链决策过程属于分散决策,每个企业都会根据所有可获得的信息作出对自己最优的决策,但是此时并不能达到帕累托最优的水平。供应链中的企业应该相互合作,采取整体决策的方法使之达到最优。本文将收益共享契约和基于shapley值法的收益分配机制结合起来,建立随机需求下的三级供应链模型。首先分析在收益共享契约机制的协调下,供应链成员的最优决策结果,并给出相关参数的取值范围;然后通过shapely值法来确定供应链成员的收益分配;再根据该利润分配方式,计算得到收益共享契约的各项参数,从而为企业在实施收益共享契约时提供一定的参考。

1 模型假设

本文模型为一个三阶段的单周期的供应链模型,由一个制造商M、一个分销商D和一个零售商R组成。在一个周期里,制造商先给出产品的出厂价格,分销商根据产品的出厂价格制定产品的批发价格;零售商再根据产品的批发价格制定向分销商订购的产品数量,以及产品的零售价格。在该条供应链上,制造商是主导者,零售商是追随者,分销商相对于制造商而言是追随者,而相对于零售商而言是主导者。所有供应链上的成员都是风险中性和完全理性的,他们会根据所有可获得的信息作出使得自身利润最大化的决策。零售商的市场需求由产品的零售价格以及随机因素决定。本文采用的是乘法形式的随机需求模型:

其中,D(p)为市场需求函数,d(p)=ap-b(a>0,b>1),a为常数,p为产品的零售价格,b为价格的需求弹性,ε为均值为1的连续随机变量,f(⋅)为其概率密度函数,F(⋅)为其分布函数。不考虑产品的超储成本及欠储成本。供应链上的所有成员的信息是共有的。q为零售商R的订购量,wD为产品的批发价格,wS为产品的出厂价格,cR为零售商的销售成本,cD为分销商的销售成本,cM为产品的生产成本。

2 模型分析

2.1 分散决策下的决策分析

根据先前的假设,在分散决策的情况下,制造商、分销商、零售商之间为三阶段的Stackelberg博弈。首先零售商根据产品的批发价格,制定最优订购量和最优零售价格。然后,分销商根据产品的出厂价格和零售商订购量,制定最优的批发价格。最后,制造商根据产品的生产成本和分销商的订购量,制定最优的产品出厂价格。为求得该情况下的各个成员的最优决策,我们采用逆向博弈的方法。首先,零售商根据产品批发价格确定最优订购量和零售价格。

零售商的期望利润为:

定义库存因子z=q/d(p),将其带入(1)式,此时零售商的决策变量变为(q,z):

将(2)式对z求一阶偏导数,并令其为零:

命题 1 如果 h(ε)=xf(ε)/Fˉ(ε)关于 ε单调递增,并且xFˉ(x)=0,那么最优库存因子z*由下式唯一确定:

具体证明见文献[9],对大多数的概率分布函数而言,命题1的条件都能够满足。因此,有命题1可知,z的取值与q无关。

将(2)式对q求一阶偏导数,并令其为零:

再将(2)式对q求二阶偏导数得:

因此,πDCR是q的严格凹函数,故q*是唯一确定的。将(4)式和(5)式带入(2)式中可得零售商的最优期望利润为:

零售商给出的最优订购量后,分销商根据其来优化产品的批发价格,以期获得最大的利润,分销商的利润为:

将(5)式带入到(7)式中得到:

将(8)式对wD求一阶偏导数,并令其为零:

则分销商制定的最优批发价格为:

制造商再根据分销商给出的订货批量和产品的生产价格,制定最优的产品出厂价格。易知,分销商的订货量与零售商的订货量相等。制造商的利润为:

将(9)式带入(10)式中,并对wM求一阶偏导数后得到制造商制定的最优批发价格:

2.2 集中决策下的决策分析

在分散决策的情况下,零售商、分销商和制造商实现了自身利润的最大化,但是并不一定能达到供应链的整体的利润的最大化。而在集中决策的情况下,通过一定机制的协调,可以使得零售商、分销商和制造商确定最优的订货量和产品零售价格。在此情况下,整个供应链的利润为:

集中决策下的最优订货量为:

供应链的最优利润为:

2.3 收益共享契约机制下的分散决策

设Φ1为零售商与分销商之间的收益共享系数(0<Φ1<1),Φ2为分销商与制造商之间的收益共享系数(0<Φ2<1)。根据零售商、分销商和制造商均为风险中性的假设,零售商的期望利润为:

分销商的期望利润为:

制造商的期望利润为:

零售商的最优订货量为:

分销商的最优订货量为:

当收益共享机制能有效的协调供应链上的成员时,qRSL*=qRSR*,qRSL*=qRSD*,可得:

而由wD>0,wM>0可得:

在收益共享契约机制下,必须保证供应链成员的利润大于其在分散决策下的利润,所以有:

2.4 基于shapley值的收益分配

在收益共享机制的协调下,虽然制造商、分销商与零售商能够共同制定最优的产品零售价格和产品订购量,从而使得供应链达到帕累托最优,但是,如果不能建立一个合理的利润分配机制,供应链上成员的合作关系很难长久的维系。通过上述的讨论,我们得到了关于wD、wM、Φ1、Φ2需要满足的等式条件:(18)与(19)式。可是,wD、wM、Φ1、Φ2的具体的取值依赖于制造商、分销商与零售商的谈判能力。为了使得收益共享契约能更好被供应链上的各个成员接受,本文从理论上给出一种确定收益共享契约机制下的各项参数的方法。

由于制造商、分销商与零售商可以看成三人合作的联盟博弈的问题,我们可以采用合作博弈的方法来解决这个问题。解决合作博弈的问题的方法有很多,如核心、核仁、谈判集、沙普利值法等。由于沙普利值法拥有必定存在,且是唯一的,又易于被用作量化计算的特点,是一个在博弈学、经济学和其他社会科学上最被广泛使用的解法,因此本文采用此方法来对供应链的利润进行一个合理的分配。

设合作对策Γ=(N,v),N={ }1,2,3(1,2,3分别表示制造商M、分销商D和零售商R,Φ⊆N,v(Φ)为合作对策Γ的特征函数,即联盟Φ从合作中获得的收益。v(∅)=0。该合作对策的沙普利值存在的条件是满足超可加性,即:

v({ 1 } )、v({ 2 } )、v({ 3 } )分别为制造商M、分销商D、零售商R不联盟时(即分散决策下)的各自的收益;v({ 1 ,2} )为制造商M和分销商D联盟时获得的总收益;v({ 2 ,3} )表示分销商D和零售商R联盟时的总收益;由于制造商M和零售商R不能单独组成联盟,v({ 1 ,3} )为制造商M和分销商D在分散决策情况下的总收益;v({ 1 ,2,3} )为制造商M、分销商D、零售商R在制造商M、分销商D、零售商R构成大联盟时(即集中决策下)的总收益。分散决策和集中决策的情况已在前文讨论,下面讨论零售商与分销商结盟和分销商与制造商结盟时的决策分析。

2.4.1 零售商与分销商结盟

在此情况下,制造商给出产品的出厂价格,而后零售商与分销商通过集中决策的方式,确定最优的订货量和产品零售价格。联盟RD和制造商的利润分别为:

仿照2.1中的推导可得,此时联盟RD和制造商的最优利润为:

2.4.2 分销商与制造商结盟

在此情况下,零售商给出产品的订购量,制造商与分销商通过集中决策的方式,确定最优产品批发价格。零售商和联盟DS的利润分别为:

仿照(1)中的推导可得,可得联盟RD和制造商的最优利润为:

根据上述讨论的结果,得到联盟Φ的特征值为:

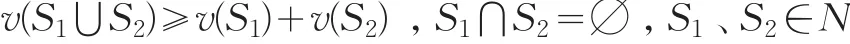

命题2上述合作对策Γ=(N,v),N={ }1,2,3 ,联盟Φ的特征值满足(30)式,该合作博弈满足超可加性。

证明:

该合作博弈满足超可加性时,v(S1⋃S2)≥v(S1)+v(S2),下面仅给出v({ 1 ,2} )≥v({ 1 } )+v({ 2 } )成立的证明,余下证明过程与之类似。

设

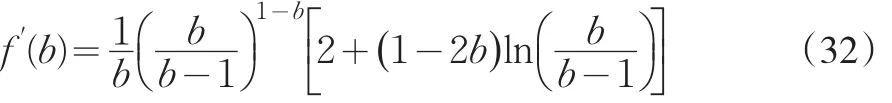

将(31)式对b求一阶导数后得到:

从(32)式 可 以 看 出 , f′(b)的 符 号 取 决 于2+(1 -2b) ln的值。设

将(34)式对x求一阶导数后得到:

由沙普利值的计算公式:

其中:

而 ||Φ则为联盟Φ的成员数目,n为大联盟N的成员数目。

我们可以计算出制造商、分销商和零售商的沙普利值,也就是在实施收益共享契约的条件下,每个企业应该分配得到的利润,其中制造商M、分销商D及零售商R在收益共享契约下的利润为 πRSM=φ1,πRSD=φ2,πRSR=φ3,并将其带入到(13)、(14)、(15)式中,再由(18)式、(19)式,我们可以解出wD、wM、Φ1、Φ2的确定值。

3 实证数值分析

本文以文献中的算例为基础进行数值分析。跟据对模型的假设,设随机变量ε服从均匀分布ε~U( )0,2;价格的需求弹性b=2.5;产品的生产成本cM=1.2;分销商的销售成本cD=0.2;零售商的销售成本cR=0.1;需求函数中常数a=20000(为了计算方便,对各个参数实施无单位处理)。通过计算,我们可以得到在各种情况下的每个企业的决策结果,如表1~4所示。

表1 不联盟(分散决策)

表2 零售商与分销商联盟

表3 分销商与制造商联盟

表4 零售商、分销商与制造商构成大联盟(集中决策)

从表1~4可以看出,在集中决策的情况下,产品的最优零售价格低于分散决策情况下的最优零售价格,产品的最优订购量高于分散决策下的最优订购量,同时供应链的整体利润相较于分散决策下的得到了明显的提高。

根据(26)式计算零售商、分销商以及制造商的shapley值,即每个企业在集中决策下应分配得到的利润。由此可以得到收益共享契约的各个参数之值,如表5所示。

表5 收益共享契约参数的取值

从表5可以看出,通过shapley值计算得到的收益共享契约的参数满足(21)~(24)式,且每个企业的利润都得到了改善。因此,借助shapley值法,我们可以唯一确定收益共享契约的参数值。见表6。

表6 需求价格弹性对收益分配及有关参数的影响

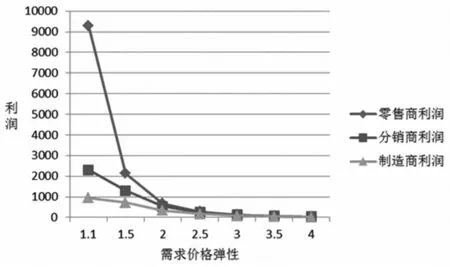

从表1和图1可以看出:(1)随着需求价格弹性的增加,零售商、分销商和制造商的利润是逐渐减少的,零售商利润减少的速度最快,制造商利润减少的速度最慢。(2)当需求价格弹性增加到很大时,零售商、分销商和制造商三者的利润会趋于一致。

从表1和图2、图3可以看出,随着需求价格弹性的增加,wD、wM、Φ1、Φ2逐渐下降。说明了随着需求价格弹性的增加,分销商对零售商进行的“补偿”在增加,零售商所承担的风险在减少,分销商承担的风险在增加;同时,制造商对分销商进行的“补偿”也在增加,分销商所承担的风险在减少,制造商承担的风险在增加。此外,wD相对于wM,Φ1相对于Φ2对下降得更快,可能的原因是零售商相对于分销商对需求价格弹性的变化更为敏感,因此,需要增加的“补偿”也就越多。

图1 需求价格弹性对收益分配的影响

图2 需求价格弹性对收益共享契约系数的影响

图3 需求价格弹性对收益共享契约系数的影响

4 结语

本文研究了在制造商、分销商和零售商构成的三级供应链下,收益共享契约对供应链的协调作用。考虑到在保证收益共享契约能够协调供应链的情况下,其参数并不能被唯一确定,而是依赖于供应链成员的地位以及谈判能力,因此,如何每个成员能获得公平合理的待遇成为了一个主要的问题。为了使得收益共享契约能更好被供应链成员所接受,本文采用了shapley值法来对供应链的总收益进行分配,从而确定有关的系数。在此基础之上,通过数值分析验证了该方法的可行性,并且探讨了需求价格弹性对企业利润以及收益共享契约参数的影响。

[1]马士华,林勇,陈志祥.供应链管理[M].北京:机械工业出版社,2000.

[2]Cachon GP,Lariviere MA.Supply Chain Coordination with Reve⁃nue-Sharing Contracts:Strengths and Limitations[J].Management Sci⁃ence,2005,51(1).

[3]陈菊红,郭福利,史成东.需求具有价格敏感性的供应链收益共享契约设计研究[J].中国管理科学,2008,16(3).

[4]Ilaria G,Pierpaolo P.Supply Chain Coordination by Revenue Sharing Contracts[J].International Journal of Production Economics,2004,89(2).

[5]桑圣举,王炬香,杨阳.具有风险偏好的三级供应链收益共享契约机制[J].工业工程与管理,2008,16(4).

[6]Yao Z,Leung SC H,LaiKK.Manufacturer's Revenue-Sharing Con⁃tract and Retail Competition[J].European Journal of Operational Re⁃search,2008,186(2).

[7]C.T.Linh,Y.Hong.Channel Coordination through a Revenue Sharing Contract in a Two-period Newsboy Problem[J].European Journal of Operational Research,2009,(98)

[8]Shapley,L.S.A Value for N-Person Games[M].NJ:Princeton University Press,1967.

[9]肖勇波,陈剑,徐小林.到岸价格商务模式下涉及远距离运输的时鲜产品供应链协调[J].系统工程理论与实践,2008,28(2).

[10]杨荣基,彼得罗相,李颂志.动态合作:尖端博弈论[M].北京:中国市场出版社,2007.

[11]林略,杨书萍,但斌.收益共享契约下鲜活农产品三级供应链协调[J].系统工程学报,2010,25(4).

[12]Petruzzi,N.C.,Dada,M.Pricingand the Newsvendor Problem:A Re⁃view with Extensions[J].Operations Research,2009,47(2).