宁南上黄村乡村土地景观格局优化与生态经济功能区研究

2012-09-25李壁成刘德林白小梅

李壁成 ,刘德林 ,张 膺 ,方 炫 ,白小梅

(1.中国科学院、水利部水土保持研究所,陕西杨凌712100;2.西北农林科技大学水土保持研究所,陕西杨凌712100;3.河南理工大学应急管理学院,河南焦作454000)

西北黄土高原的宁夏南部山区,即“西海固”地区,由于历史和自然环境等原因,经济发展缓慢,被称为“人贫地瘠苦甲天下”[1]。1972年国务院专门召开“固原地区工作会议”,调拨救济物资和派出干部支援西海固地区。1982年西海固地区列入国家“三西”农业专项计划。与此同时,中国科学院等科研院所、高校的大批科技人员到宁南山区进行科学考察和长期定位试验研究,开展科技攻关,探索可持续发展道路,普及和示范推广先进的科学技术[2-4]。宁南山区人民经过20多年的艰苦奋斗,胜利完成扶贫攻坚历史任务,基本解决群众温饱,向致富奔小康进发[5]。在当前全国经济社会快速发展重要时期,抓住西部大开发历史机遇,依靠科技创新,调整农业结构,推进农业产业化,提高农民经济收入和文化素质,引导群众致富奔小康,加强新农村建设,是该区面临的新的历史课题。本文以宁夏固原市原州区上黄村为例,论述宁南半干旱生态退化山区乡村生态环境与生态农业建设模式及变化。

1 上黄村自然环境与社会经济概况

上黄村位于宁夏南部山区的固原市河川乡,为黄土高原丘陵沟壑区,土地总面积8.01 km2,人口561人,人口密度为70人/km2。海拔高度1534.3—1822.0m,最大高差近300 m。年总辐射量5342.4 MJ/m2,多年平均降水量419.1 mm,干燥度指数1.55,年平均气温6.9℃,无霜期152天,属温带半干旱气候区。

1982年试点前,上黄村黄土梁峁起伏,沟壑纵横,童山秃岭,水土流失严重,生态环境恶化,农业生产落后,群众生活十分贫困。林地覆盖率仅1.23%,土壤侵蚀模数高达5000 t/km2·a;耕作粗放,不施化肥,不用良种,广种薄收,靠天吃饭,粮食亩产35 kg,人均收入47.5元,仅能维系最低生活水准和简单再生产。中科院水土保持研究所在这里设立科研基地后,从调整土地利用结构和改善生态环境入手,示范和推广先进的旱作农业和水土保持综合治理技术,为脱贫致富和农业可持续发展奠定了基础。20多年过去了,经过艰苦创业,今日上黄村已实现“三化两提高”的目标,即坡地梯田化、宜林荒山绿化、平川地初步高效集约化、农民的科学文化素质不断提高,一大批科技致富能手和农民技术员通过试区系统科技培训,成长为科技兴农的主力军。目前试区水土保持治理度已达83.5%,林草覆盖率达70.3%,年土壤侵蚀模数小于1200 t/km2,基本达到土不下山、水不出沟、化害为利、控制水土流失、高效利用水土资源的要求,从根本上改善了生态环境和农业生产条件,大大增强了抗灾能力。依据“多用光、巧用水、重有机、防污染、保生态、求发展”的指导原则,上黄村发展“农、畜、果、沼”联户生态家园模式,建成生态环境良好的新农村,走出了一条生态环境全面改善与社会经济持续发展的新路子,为黄土高原综合治理和宁南山区农业经济发展树立了榜样,起到了典型示范作用[6]。

2 上黄村土地利用与生态格局动态变化及驱动力

2.1 数据来源

本文以上黄村1982年1∶10000地形图,1987和1990年1∶10000彩红外航片,1995、2002年1∶10000正射影像图和2008年Spot 5遥感影像,运用GIS软件建立上黄村土地利用矢量数据库与图谱(图1,封三)研究土地利用动态变化。此外,所用数据还包括该地区2002年的1∶10000数字高程图及相关的社会经济调查数据。通过土地利用图谱和实地调查,我们获得了上黄试区土地利用的基本数据(表1)。

图1 上黄试区土地利用变化图谱Fig.1 Classified land use/cover maps for each period

2.2 土地利用与生态环境动态变化

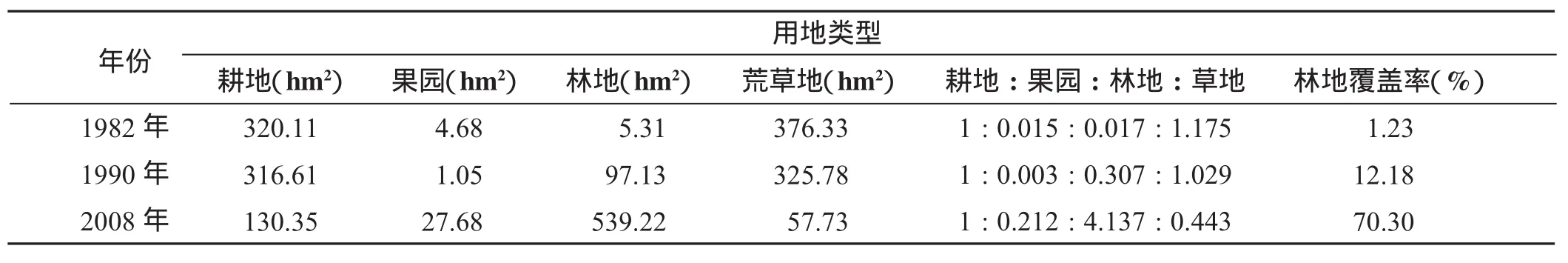

研究区土地利用优化模型从1982年建立算起至今已25年了,通过5期遥感制图和实地调查,对动态运行趋势进行了动态监测。监测结果(图1,表1)有以下特点:

(1)林草地面积大幅度增长,生态环境步入良性循环。1982年上黄试区仅有林地5.31 hm2,林地覆盖率仅1.23%,一片荒山秃岭,满目荒凉。“六五”以后大力种草,1987年人工草地面积曾达到135 hm2,林草覆盖率一下上升到24.5%,引起了各级领导的重视,展现了绿化黄土高原的光明前景。“七五”后期由于气候干旱,加之社会经济等复杂原因,人工草地衰败后未能恢复,但53.3 hm2人工灌木林已旺盛生长起来,成为稳定的放牧基地。“八五”又新造柠条灌木林66.7 hm2,使林地覆盖率达到18.4%,加上人工草地和改良场面积,林草覆盖率达43%。“九五”林草覆盖率达58.18%,为发展高效农业创造了良好的生态环境。到2008年,林地和果园面积达到566.9 hm2,林地覆盖率达到70.3%,荒山已全部绿化,水土流失面积已全部治理,基本建立起高效生态农业模式。

表1 上黄村1982—2008年土地利用类型面积变化Tab.1 The area change of land use types from 1982 to 2008

(2)坡耕地面积减少,基本农田面积扩大,农业集约化程度逐步提高。1982年耕地中基本农田很少,坡耕地面积占70.14%,1987年由于退耕60 hm2陡坡地造林种草,加之坡改梯等治理措施,坡地仅占农耕地的21.8%。1995年基本农田达到144.8 hm2,人均0.3 hm2。2000年基本农田达到211.7 hm2,从根本上改变了农业生产的基本条件,为提高粮食单产和抗御干旱等自然灾害、保证农业持续发展奠定了坚实的基础。

(3)果园面积逐年扩大,经济效益成倍增长,有着发展支柱产业的潜力。过去宁南山区不仅果园少,而且由于品种差,经营管理不善,缺乏科学技术,果树长期不挂果或生长畸形果,商品价值低,被视为果树的发展禁区。“七五”期间试区科技人员经过试验研究,引选出了一批适应宁南较高海拔和温凉干旱山区的良种,示范果园达到了早实丰产抗逆性强的目标,每hm2收入达15000—45000元,是同等农地的6—20倍。不仅试区面积扩大,经济收益成倍增长,而且在固原地区大面积推广,因而受到当地领导和群众的欢迎,逐步形成当地的支柱产业之一。

2.3 生态环境与土地利用格局动态变化的驱动力

研究区的生态环境与土地利用变化在不同阶段受着不同的驱动力作用,在近30年分4个阶段:

(1)广种薄收、粗放经营(1982年前):由于农业基本生产条件差,气候干旱,生产力低下,在维系温饱求生存的压力驱动下,滥垦滥牧,广种薄收,造成愈穷愈垦、愈垦愈穷的恶性循环。

(2)调整土地利用结构、改善生态环境(1982—1990年):1982年建立科研试验示范基点后,在科学试验的驱动下,从调整土地利用结构入手,草灌先行,大力种草种树,生态环境和农业生产条件得到改善。同时推广旱作农业技术,基本解决温饱问题。

(3)“三化两提高”(1991—2002年):为了从根本上改变水土流失严重,生态环境恶化和掠夺式农业生产方式,在科学试验示范效应的驱动下,推行了“三化两提高”模式。大力应用集水型农业技术,使水土资源得到高效利用,生态环境和农业生产步入良性循环。

(4)退耕还林还草整体推进(2002年以后):在国家退耕还林还草政策驱动下,在总结和提高试验示范经验的基础上,基本建成了本地区生态环境保护与生态农业示范区样板,并在固原地区大面积推广应用。

3 土地利用与生态景观格局结构优化调整及结果评价

研究区从20世纪80年代以来,就十分重视土地资源的优化利用,依据生态经济学的原理和系统工程的方法,对农林牧用地结构进行了优化设计和逐步调整,并通过综合应用以旱作农业增产体系为重点的配套技术,不仅在较短时期内使严重失调的生态环境得到根本改善,向良性循环转化,而且大幅度提高了土地生产力和经济收入,为固原县以及黄土高原西部半干旱易旱区的农业生态建设和持续发展,提供了理论依据和实践经验(表2)。

表2 上黄试区1982—2008年土地利用面积与结构变化Tab.2 The area and structure changes of land use from 1982 to 2008 in Shanghuang

4 土地利用与生态景观功能区规划与建设

4.1 土地利用与生态景观功能区规划

为了从根本上解决上黄试区生态失调和低产贫困问题,为宁南以至黄土高原土地合理利用提供理论依据和实践经验,“六五”期间试区科技人员就设计了土地利用优化模型,并提出了“大力造林种草,改善生态环境,有效保持水土,满足‘三料’需要,提高旱作单产,实现粮食自给,建立高效稳定的农业生态系统的理论、途经与配套综合技术”的总目标。“七五”—“十一五”25年的实践证明这一模型的理论和方法,不仅对上黄试区恢复生态平衡和脱贫致富发挥了重要指导作用,而且为黄土高原的土地合理利用起到了示范作用。21世纪以来,特别是2004年实施国家退耕造林种草政策以后,上黄坚持“生态优先,整体推进,调整优化农业结构,发展城郊型高效生态农业”的思路,初步实现了生态环境步入良性循环、农村经济稳步发展的道路。

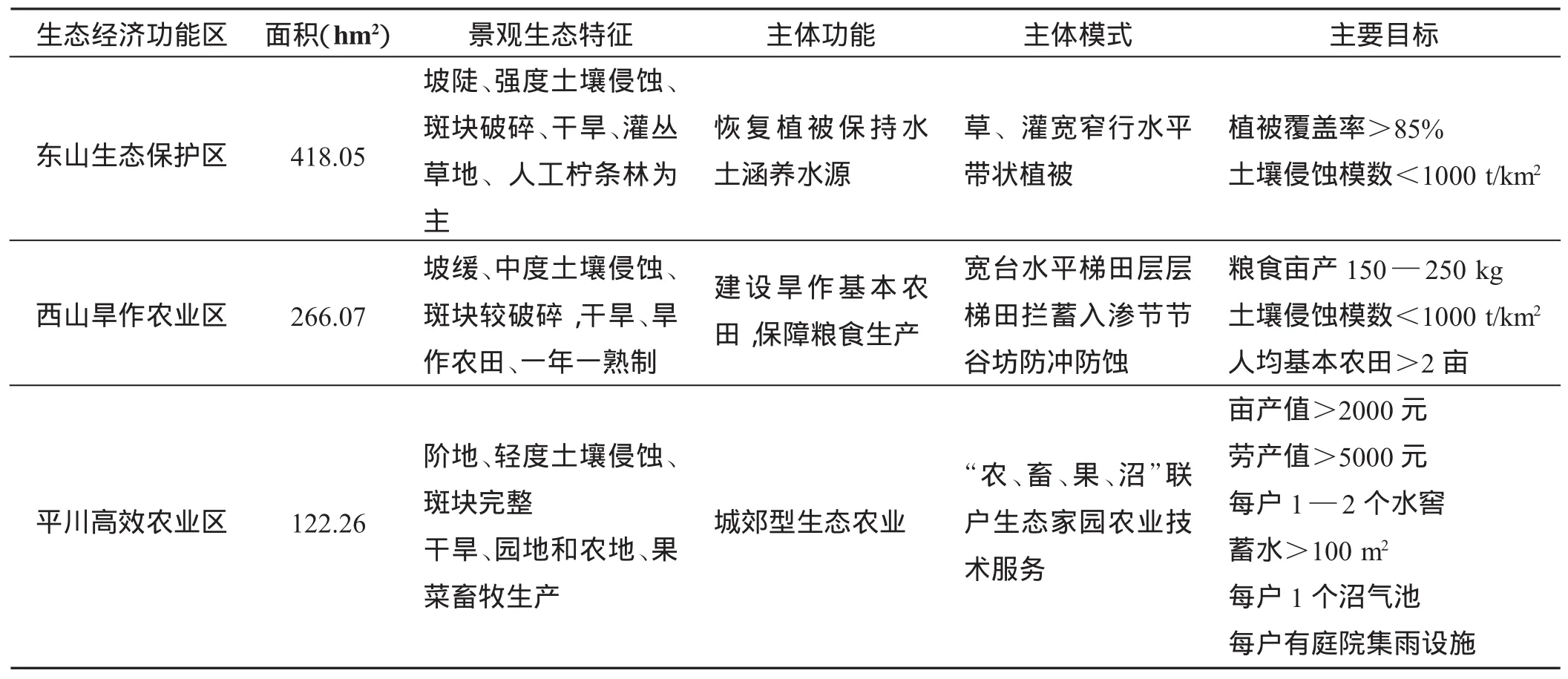

在生态农业试验中,依据生态经济学和景观生态学原理,上黄村规划为东山生态保护区、西山旱作农业区和平川高效农业区三大功能区,按照功能区的不同特征,设计主体功能和发展模式,提出主要指标,进行规划和建设,逐步建设成为土地利用结构合理、保山养水功能增强、土地生产力提高、人居环境优美的社会主义新农村。同时根据固原地区实际,上黄以“多用光、巧用水、重有机、防污染、保生态、求发展”的指导思想,对农户进行了“农—牧—果—沼联户生态家园”的试验,取得了良好成果,受到农户的欢迎[7]。

4.2 土地生态经济功能区建设

上黄村距固原区仅25 km,为固原市的近郊区,根据宁夏“六盘山生态经济圈规划”,本区生态经济功能定位为“城郊型生态农业”,共划分三个功能区,即东山生态环境保护功能区、西山旱作农业功能区和平川高效生态农业功能区(图 2、表 3、表 4)。

(1)东山生态保护区。面积418.05 hm2,占总面积51.84%;坡面为3条支沟切割,地形破碎,大于150 t/km2·a的陡坡占60%以上,面蚀和沟蚀都很强烈,治理前年均土壤侵蚀模数5000 t/km2,是水土流失重点防治区;主体功能为恢复植被,保持水土。现已全面退耕造林种草,植被覆盖率89.75%,年均土壤侵蚀模数小于1000 t/km2。

表3 上黄村不同土地生态景观类型区坡度分级Tab.3 The different slope classification of different land use types in Shanghuang

表4 上黄村生态经济功能区经济技术指标Tab.4 Characteristics of eco-economic function zoning in Shanghuang

(2)西山旱作农业区。面积266.07 hm2,占总面积的33%;坡面较为平缓,70%土地小于150 t/km2·a,为中度土壤侵蚀,处于302国道和乡级公路一侧,交通比较方便;主体功能为建设旱作基本农田,保障粮食生产。现已兴修水平梯田166.6 hm2,多年来已示范推广了一套行之有效的旱作农业技术体系,为旱作农业的发展提供了理论依据和实践经验。

(3)平川高效生态农业区。面积122.26 hm2,占总面积的15.16%,这是研究区的白菜心。土地平整,土层深厚,土壤肥力较高,是乡村聚落区。主体模式为城郊型高效生态农业。依据“多用光、巧用水、重有机、防污染、保生态、求发展”的指导原则,发展“农、畜、果、沼”联户生态家园模式,建成生态环境良好的新农村。

4.3 固原河川上黄生态农业示范区20多年来的成效与评价

固原河川上黄生态农业示范区工作,通过长期定位试验,坚持以农户为单元,以调整优化土地利用结构为基础,治山养水,防治水土流失,科学修复退化的生态系统,以庭园经济和平川高效集约经营为突破口,以脱贫致富、农民增收为目标,强化提高农民素质,建设适宜当地气候条件的特色产业,积极推进生态建设和农业可持续发展,国家投入和地方农民自筹结合,政府各部门共同参与,协调分工,科技支撑。该项目的实施,把一个小尺度的农业综合科研基地成果放大到中尺度范围示范推广获得成功,为宁夏半干旱贫困山区生态建设和农业可持续发展提供了理论依据和学习样板。

固原河川上黄生态农业示范区在面临宁夏南部山区生态环境恶化和低产贫困的挑战下,建立新的理念与发展模式,实现治山养水,保土蓄水,高效节水,精细利用水土资源,不断提高土地生产力与劳动生产率,生产无污染的绿色农畜产品,因地制宜推广各种保护自然资源与生态环境的技术,实现资源合理永续利用,保障农业的可持续发展。在生态农业试验中,依据生态经济学和景观生态学原理,上黄村规划为东山生态保护区、西山旱作农业区和平川高效农业区三大功能区,按照功能区的不同特征,设计其主体功能和发展模式,提出主要指标,进行规划和建设,逐步建设成为土地利用结构合理、保山养水功能增强、土地生产力提高、人居环境优美的社会主义新农村。根据固原地区气候干旱和光照充足的实际,以“多用光、巧用水、重有机、防污染、保生态、求发展”的指导思想,对农户进行了“农—牧—果—沼联户生态家园”的试验,取得了良好成果,受到农户的欢迎。同时使农村拥有干净的空气、洁净的水和风景如画的家园,保持农村的多重整体功能。并逐步实现新型农业现代化,即以提高农民科学文化素质为本,以水土资源精细利用为基础,以发展特色农业、设施农业、观光农业等现代生态农业为主体,以水利化、机械化和社会化服务体系等物化劳动,替代大部分人力劳动,促进城乡一体化发展,保持农村活力和农业可持续发展。

(

):

[1] 李锐,杨文治,李壁成,等.中国黄土高原研究与展望[M].北京:科学出版社,2008:612-632.

[2] 李壁成,焦锋,马小云.固原上黄试区土地利用动态监测与分析评价[J].水土保持研究,1996,3(1):14-21.

[3] 李壁成,李生宝.半干旱退化山区生态农业建设与示范研究[J].水土保持研究,2005,12(3):1-4.

[4] 郝仕龙,李志萍.半干旱黄土丘陵区生态建设与经济发展模式探讨:以固原上黄试区为例[J].中国水土保持科学,2007,5(5):11-15.

[5] 李生宝,蒋齐,李壁成,等.宁夏南部山区生态农业建设技术研究[M].银川:宁夏人民出版社,2006.

[6] 李壁成,安韶山,黄占斌,等.宁夏南部山区生态环境建设与科技扶贫战略研究[J].干旱地区农业研究,2002,(1):107-110.

[7] 谢应忠.宁夏南部黄土丘陵区生态农业建设实践与研究[J].生态学杂志,2000,19(1):12-18.