加快金融创新步伐服务实体经济发展——有效价值流动是国际金融发展与合作的基础

2012-09-23丁化美南云僧李妍天津金融资产交易所天津金融资产登记结算公司天津300201

丁化美 南云僧 李妍 (天津金融资产交易所 天津金融资产登记结算公司,天津 300201)

2009年起发端于美国、快速在全球蔓延的次贷危机以及现在正在发生的欧洲主权债务危机,都在不断提醒人们关注金融危机,关注由金融创新带来的风险。但是从金融发展历程来看,美国、欧洲发生的危机是由于创新过度引发的。与之相比,以中国为代表的发展中国家,实体经济的快速发展积累了大量的金融需求,但也存在着严重的金融创新不足。我们在警醒创新所带来风险的同时,更应该落实今年1月金融工作会议提出的“创新与监管相协调的发展理念”,关注广大中小企业的融资需求。相比于2011年金融机构业绩的喜获丰收,实体经济特别是中小企业的发展举步维艰,仅依靠传统的银行融资无法充分满足中小企业的资金需求。因此,应该鼓励创新,尤其是基于有效价值流动的金融创新,解决大量中小企业的融资困境,加快服务实体经济的发展。

1 经济金融化是当代国际经济发展的重要特征

经济全球化主要指生产要素在全球范围内的广泛流动,进而在全球范围内实现资源优化配置的过程。伴随着经济全球化的过程,逐步形成了一种经济制度,发达经济体依靠其强大的经济实力和金融实力,通过跨国公司这种经济组织形式在全球范围内调整产业结构,发展中国家则被动地成为原材料及初级制成品的产地,以及国际游资的攻击地。经济全球化的主要表现形式有:生产全球化、金融全球化、科技全球化以及基于上述三者之上的投资全球化、贸易全球化等。这几种表现形式相互作用,共同推进经济全球化的发展。

其中,金融全球化的进程尤其引人瞩目。发达经济体利用自身优势建立金融规则,进而通过创新金融工具带来资本在全球范围的快速流动。据有关数据显示,近年来国际资本流动的总额已经远远超过产品和贸易的流动额。据IMF统计,1987-2010年全球GDP平均增长速度为3.8%~3.9%左右,全球贸易的增长速度平均6.2%左右,而国际资本流动总额年增长率为13.96%,2011年全年国际资本流动总额达4.4万亿美元。由此可见,在过去20多年的时间里,贸易是生产增长速度的2倍,资金流是贸易流、物流的2倍,是生产增长速度的4倍。

由此看来,经济金融化已经成为当代国际金融发展的重要特征。在经济全球化的推动下,国际资本尤其是金融资本在全球范围内的快速流动,对世界各国GDP增长具有极大地促进作用,但同时也带来了两个问题。一方面,发达国家在将技术和资金运用到发展中国家产业升级的同时,通过将金融全球化规则和创新金融工具运用到发展中国家,实现资金回笼。另一方面,占国际资本市场80%的发达经济体,其所创造的实体经济规模正逐步萎缩,而以中国为代表的发展中国家正用工人所创造的价值去交换发达经济体利用金融创新带来的流动性,这种发达经济体用资本运作交换发展中国家实体经济中有效价值的做法,是一种不平等的国际金融合作,形成了“剪刀差”。这是经济发展到新阶段,发达经济体对发展中国家实体经济的一种剥削。

以美国2008年的金融危机和尚未走出阴霾的欧洲主权债务危机为例,两者都是过度金融创新导致的经济泡沫。危机蔓延之快对全力发展实体经济的国家而言是一种灾难,其创造的价值由于股市的崩盘及债权的降级而迅速蒸发,过度的金融创新导致了金融与实体经济的脱离,由此引发的泡沫经济最终由发展中国家来买单。这在一定程度上说明由发达经济体建立的全球金融秩序没有充分考虑发展中国家的利益保障,不利于各国间的长期合作。发展中国家通过这样的遭遇应该清楚意识到,在由发达国家主导制定的金融全球化规则过程中,金融发展和金融创新的不足正是导致其处于被动地位的主因。发展中国家要想重塑国际金融秩序,当务之急是立足经济全球化格局,倡导通过有效价值流动来实现全球金融的合作和发展。所谓有效价值流动是指各国资本流动必须与所依托的经济实力相吻合,发展中国家要加速金融创新,发达国家则要通过加强金融监管整顿过度金融创新。

2 发达国家与发展中国家经济金融化程度形成巨大落差

目前,发达国家与发展中国家的经济金融化程度已经行成了巨大落差,研究这种落差效应有助于从另外一个层面研究金融在经济发展中的作用,更加深刻的理解金融创新对发展中国家的作用,有助于更清楚地理解金融化程度对国际金融合作的作用。

上世纪60年代至今,西方发达国家金融业不断超越传统的经营方式和管理模式,在金融工具、金融机构、金融产品、金融服务技术、金融市场等各个方面进行了大量创新,创造了“欧洲美元、银行商业票据、可转让提款通知书账户(NOW)、自动转换储蓄账户(ATS)和隔日回购协定”货币市场互助基金(MMMF)等上千种形式的金融创新产品,最大限度地刺激了资本的流动性。美国作为世界第一大经济体,在这方面更是具有代表性,其经济金融化水平已达到相当的高度,无论是在保证流动性的制度设计还是在技术支持方面都远远超过了发展中国家。以中国和美国为样本进行经济金融化程度的比较。

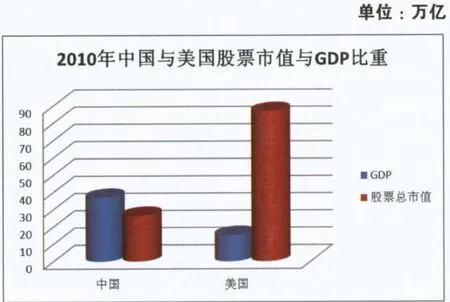

2.1 中美两国的GDP与股市价值比较。

图1 中国与美国股票市值与GDP比重

如图1所示,可以看出美国股市创造的价值远远高于该国的GDP,股市作为重要的创造流动性的市场,帮助美国社会将大量的未来财富变为今天的流动性,促使美国经济迅速发展。而中国的股市,其对资本和流动性的放大功能还有待提升。

中国股市发展于90年代初,是中国金融市场重要的组成部分,其成立和不断完善为中国国有企业转型提供了条件,为中国企业直接融资提供场所,为中国个人投资者提供除银行存款外的新的保值增值投资品种。随着中小板和创业板的陆续设立,中国股票市场不再只是国有经济的融资平台,也成为其他经济体创造财富的途径。但是,与中国的银行体系类似,相对于大多数企业的融资需求,股市对于中小企业提供融资的渠道仍显狭窄,对实体经济的促进作用仍有待深入挖掘。由于目前中国资本项目未全面开放,中国投资者投资国外资本市场的机会不多,随着人民币国际化趋势的加快,以及未来国际板市场的开展,中国资本市场将面临全球流动性的冲击。

2.2 中美两国的债券市场比较。

截至2011年11月底,中国债务资本市场(除央票外)年度发行规模超过6万亿元,已超过2010年全年发行量。其中,非金融企业发行的债券规模超过2万亿元。与此同时,中小企业集合票据、集合债券、区域集优直接债券融资模式等针对中小企业融资难问题的债务融资工具和融资模式近年来也相继推出。以中小企业集合票据为例,截至2011年11月底,仅推出两年时间,即有210家中小企业发行了超过136亿元集合票据。

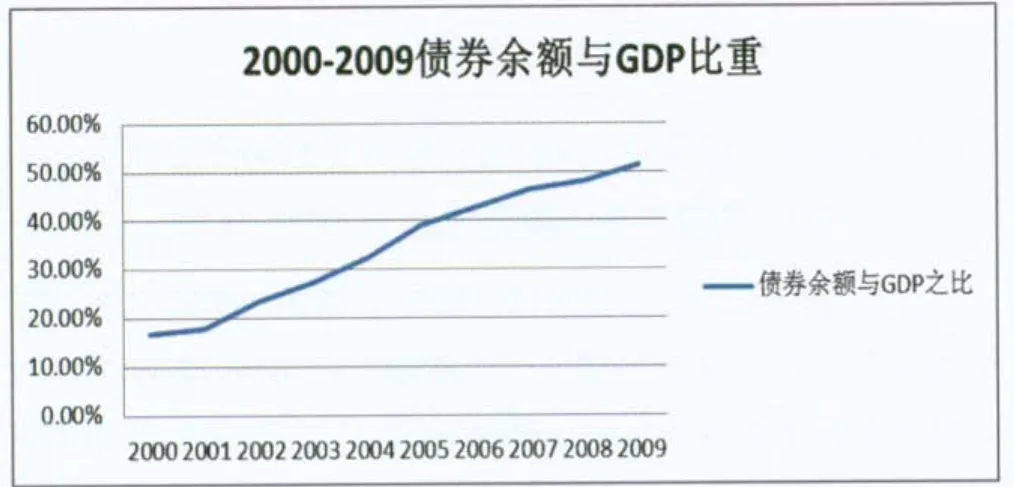

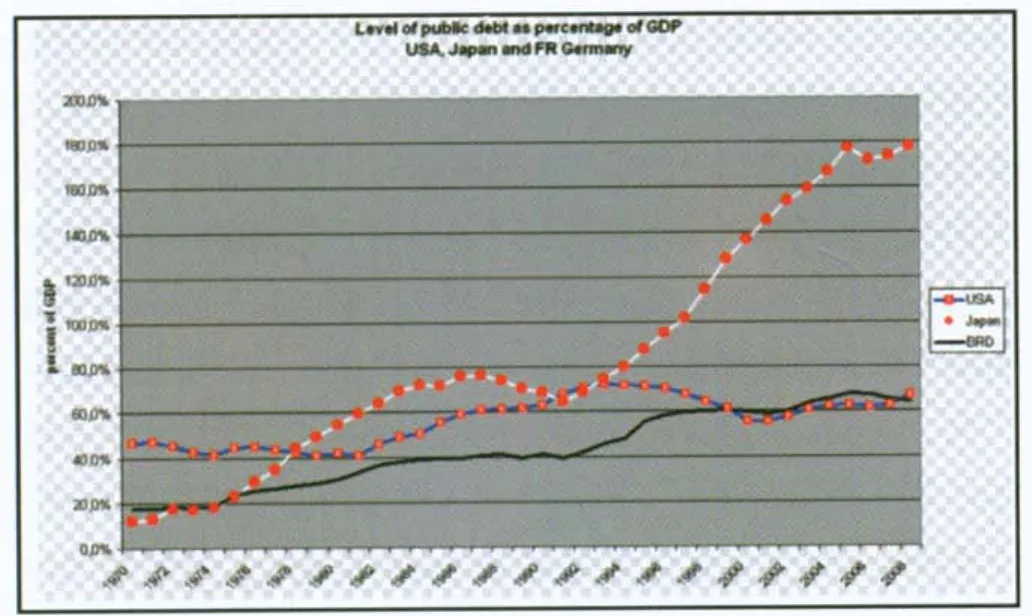

“十二五”规划纲要明确提出,要“加快多层次资本市场体系建设,显著提高直接融资比重,积极发展债券市场。”截至今年11月底,中国债券市场债券托管量达21万亿元人民币。根据国际清算银行(BIS)统计,我国债券市场存量规模排名已跃居世界第四位、亚洲第二位。但是,与成熟金融市场相比,中国的债券市场仍有很大发展空间。中国债券存量占GDP的比重仅为52%,英德等国这一比例均超过70%,美国高达170%。(见图2、3)。

图2 中国债券余额与GDP比重

图3 美国、日本、德国的负债水平及与GDP比重

中国早期债券市场由于受行政干预较大,市场投资主体定位不清等导致市场发展缓慢,与企业过分依赖间接融资相比,债券融资并没有形成企业融资的主要模式,也影响了中国资本市场的流动性创造功能。

2.3 中美两国家庭资产构成比较。

中美资本市场发展的成熟度不同,导致两国民间资本能够投资的渠道也不尽相同。美国资本市场发展成熟,投资品种多样,能够充分满足投资者的投资需求。但由于过度证券化导致的经济泡沫也证明了美国的金融业在促进经济发展的同时,存在巨大风险。房利美和房地美的金融资产是实物资产的32倍,美国通过创新金融产品把现有的可以卖的、未来可能有的资产全都卖给全世界,金融创新也给美国家庭财富带来了巨大的增值空间,当然现在他们和全世界的家庭不得不为金融危机买单。

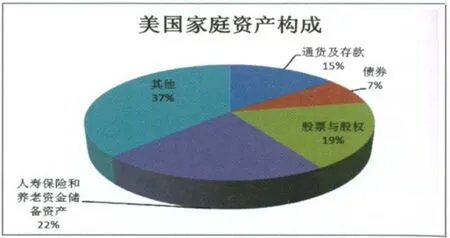

图4 美国家庭资产构成

从图4美国家庭资产构成来看,保险类产品和股票类资产所占比重较大,说明美国居民投资资本市场占其家庭收入比重较大,发达国家资本市场的多层次性和产品多样化满足了居民的投资需求。美国个人资产杠杆率高达600%,美国的各类金融衍生品为美国经济的发展带来了巨大的动力,积聚了大量财富,为投资者带来丰厚的回报,尽管过度创新和监管不力引发了次贷危机,形成全球的金融危机,但是金融创新对整个经济发展的推动力是毋庸置疑的。

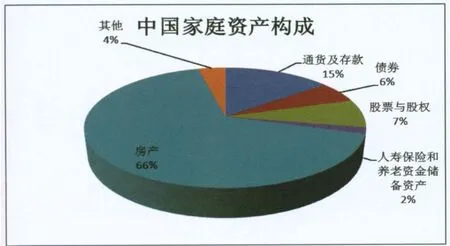

中国的资本市场发展历史只有二十年,投资工具种类相对较少,中国家庭在享受改革开放后的资本积累后,大多数选择银行存款模式来持有资产(如图5所示)。这种方式不利于资金在供求双方之间的转移。近一两年来,民间资本脱离监管进行民间借贷的行为不断见诸报道,充分说明中国的金融产品无法满足居民的投资需求,中国的创新发展之路依然漫长。

图5 中国家庭资产构成

当前,我国金融创新的产品还非常少,个人资产信用尚未真正启动,据有关部门统计,个人资产杠杆率仅为20%,与美国相差30倍。个人及家庭所持有的金融产品中存款占有很大比例,这对于家庭财富保值增值不是最优的选择。与美国不同,我国的金融系统是银行主导型的金融系统,家庭持有的通货和存款占家庭金融资产总额的比例高达80%以上,存款比重更是高达70%以上,家庭金融资产的风险主要集中于银行。因此,对于我国而言,防范银行系统的风险尤为重要。

3 坚持金融产品与金融市场创新是促进有效价值流动的基础

金融创新的力量在过去数百年的发达经济体经济发展过程中表现的淋漓尽致。美国国债产品的创新,极大地刺激了美国经济三十年持续发展,使美元成为国际货币市场上真正的霸主;美国次贷资产支持的证券化产品,在全世界交易市场流转,让80%的美国人通过向全世界集资住上了大房子;欧盟各经济体通过发债让国内居民保持较高的生活水平。但是近期次贷危机和欧洲主权债务危机的爆发充分说明:没有实体经济的有效支撑,通过金融工具创造的价值都不是有效价值,而是充满泡沫的虚拟价值,以这种价值为基础的金融产品交换,会给经济持续健康发展带来巨大隐患。

相比西方发达国家蓬勃发展的金融创新,我国的金融创新还处于起步阶段,存在较多的问题,比如金融创新主体缺位,创新的内在动力不足;金融市场结构不合理;金融创新缺乏适宜的制度环境,即使在有限的金融创新中,各领域进展也不均衡,金融工具、产品、服务的创新步履缓慢;国际上已被大量应用的债券类、资产管理类、表外业务创新工具在国内尚未得到合理应用;在资产类业务中,真正能够保证受益、转移风险的金融创新寥寥无几。

显然,金融创新的不平衡性和行政主导降低了金融资源的效率,削弱了中国金融机构的创新竞争力。在看到问题的同时也应该注意到,问题的存在说明未来有很大的发展空间和机遇,随着中国经济又好又快发展,在人民币通向国际货币的路途上,中国必然会越来越多地参与世界资本市场,金融创新水平将是保证中国在金融全球化规则制定过程中占据有力地位的重要支撑。这其中真正的金融创新应该集中体现在提高资产的流动性上。

交易所作为市场发育到一定阶段的结果和市场发达的标志,能够有力地推动金融创新进程。它更强调规则在交易过程中的作用,通过规则统一市场,扩大市场边界,降低交易成本,促使交易在更为广泛地范围内更顺畅地进行。期货交易所的诞生和发展很好的诠释了其通过产品和市场创新推动金融创新的能力。

天津金融资产交易所作为中国重要的金融基础建设,符合了多层次资本市场建设以及金融产品创新、市场创新的趋势,其核心目标就是为资产的流动性提供一个公开市场平台。它倡导“公信力即生产力”、“交易创造价值”的品牌理念,一方面,通过在规则制定、系统开发、项目挂牌、客户服务、组织机构、结算服务等方面的“六统一、六覆盖”,建成了一个以公开、透明为特征的全国性金融资产流转的大市场;另一方面,通过持续的创新金融产品研发,以产品为龙头,盘活资产的流动性,引领市场发展。天津金融资产交易所目前已经具备了促进有效价值流动的各项基础功能,愿与社会各界机构加强合作,充分发挥滨海新区全国金融改革创新前沿的政策优势,共同致力于中国金融市场的创新与完善,为中国经济实现又好又快发展做出应有的贡献。