洞庭湖区土壤、稻米的镉问题及其治理

2012-09-21童潜明

童潜明

(湖南省地质研究所,湖南 长沙 410007)

一 镉对人体的有害性

镉在地壳中的平均含量是0.2mg/kg,目前在自然界只发现硫镉矿(CdS)、菱镉矿(CdCO3)、方镉矿(CdO)和硒镉矿(CdSe)等4种独立镉矿物,镉的绝大多数以分散状存在于其它矿物和岩石中,其中以闪锌矿中最多,可为闪锌矿重量的0.1%~0.5%。在地表风化条件下,岩石矿物中的镉易被氧化生成硫酸镉(CdSO4)而溶解于水体中,又因镉有强主极化能力,故能被土壤的胶体溶液强烈吸附。因此虽然镉十分分散和稀少,但在水体和土壤中分布却很广泛,并且常为农作物吸收。农作物中的镉对人体健康是一个有害元素,即使是少量的镉持续进入人体可因长期对组织器官造成损伤,使肾、肝、肺、骨骼、生殖系统、心血管系统、胃肠系统和胰脏系统病变,特别容易因对骨骼的破坏而出现以骨痛、骨折为症状的“痛痛病”。不过人体镉慢性中毒病症的隐伏期比较长,如“痛痛病”据日本的研究就长达15~20年才有症状显示,一旦显示就难以医治,因为镉在人体内的生物半衰期,即排除50%的蓄积量时间长达20~40年,所以早在1972年,世界卫生组织在关于食品污染的毒性报告中指出镉是仅次于黄曲霉素和砷的有毒物质;1984年联合国环境规划署提出的具有全球意义的12种危害物质中镉被列为首位,相对于人体的毒害而言,仅次于汞而居第二位[1]。

农作物的镉含量多少才对人体有害,以稻米为例,有关研究披露:益阳市安化某铀矿区40hm2农田耕层土壤镉含量平均10.67mg/kg,稻米含镉,早稻米平均1.13mg/kg,晚稻米平均2.05mg/kg。人群中有高血压、“痛痛病”流行[2]。株洲市清水塘地区16km2内抽采样,镉含量均值稻田土0.87mg/kg,稻谷均值1.46mg/kg[3]。据湖南国土规划院张建新教授查阅的1965~2005年7万人的健康记录资料,骨痛、骨癌发病率上升,血镉、尿镉是正常人的2~5倍。醴陵市贺家桥矿区23km2重污染区,稻土镉含量均值4.53mg/kg,晚稻米镉含量2.24mg/kg,以腰痛、驼背为症状的患病率为20%左右,而无污染的邻村只有2%左右[4]。浏阳市七宝山矿区的宝山河沿河长10.5km、宽200m范围内稻土镉含量均值6.01mg/kg,稻米镉含量均值1.16mg/kg,出现了以骨痛为特征的“痛痛病”,如铁山村红桥组患腰腿痛村民超过20%[5]。按以上4例,稻田土壤镉含量大于0.87mg/kg,稻米镉含量大于1.13mg/kg,只有人们长期食用,通过食物链人才会发生镉中毒病症。

二 洞庭湖区土壤和稻米的镉含量及对人体健康的影响

通过对洞庭湖区3.96万km2浅层土壤4.36万个样品和深层土壤0.97万个样品的镉含量分析数据统计:浅层土壤中镉含量为0.032~51.20mg/kg,剃出离群值后的均值为0.36mg/kg;深层土壤中镉含量为0.020~12.26mg/kg,剃出离群值后的均值为0.14mg/kg。浅层土壤是深层土壤的2.57倍①[6]。

稻谷籽实镉含量范围早稻为0.27~0.07mg/kg,均值为0.06mg/kg;晚稻为0.76~0.07mg/kg,均值为0.16mg/kg①[6]。

防疫卫生部门提供的统计资料显示,腰腿等骨痛病发病率只有0.925%,这完全在一般疾病正常范围之内,故镉对人体健康不存在影响①。

三 关于稻米镉的四个问题

(一)镉的土壤环境质量标准和稻米食品卫生标准问题

我国土壤环境质量标准是镉含量小于0.3~0.5mg/kg,稻米食品卫生标准是镉含量小于0.2mg/kg;国外的标准是前者小于1~5mg/kg,后者小于0.4mg/kg。为什么我国标准要比国外大为严格呢?因为大米是我国的主要食品,但是曾深受镉污染之苦,同样是主要食品的大米其镉含量标准在日本和我国台湾也是小于0.4mg/kg,其中日本还是在2009年11月10日厚生劳动省公布了《关于修改食品中镉的残留标准》,才将镉残留标准小于1mg/kg改为小于0.4mg/kg。如果考虑到蔬菜对全世界的人都是主要食品,那么我国和国外标准应该一致,但我囯标准是小于0.05mg/kg,国外标准则是小于0.2mg/kg,相差如此悬殊又如何解释?这些标准是根据生态环境效应法则,即是说由污染源到土壤到农作物通过食物链是否影响人体健康而制定。从前已述及的湖南4例镉影响人体健康的资料可以看出,稻米镉含量至少超过1.13mg/kg且长期食用才会影响人体健康。洞庭湖区晚稻米镉含量有41.67%超标,长期食用并不影响人体健康①。因此我国稻米食品卫生标准镉含量小于0.2mg/kg大可质疑。笔者于2006年在洞庭湖生态地球化学调查研究中就提出,虽然认同者不少,但苦于是国家标准,改动谈何容易。不过实践是检验真理的唯一标准,因而国内有学者已经对这些标准提出了不同意见,例如中国农科院农业质量标准与检测技术研究所的一项研究认为,稻谷产地土壤中重金属镉的健康风险基准值应是小于2.3mg/kg[7],明显比现土壤环境质量标准小于0.3~0.5mg/kg要求低,而为国外标准小于1~5mg/kg的中值。据此稻米的卫生标准镉含量也应可以降低,如果我国的标准与国际接轨,即使是降低到与国外标准一致,湖南的稻米特别是洞庭湖区的稻米超标率就很低了,这就不但从实际,也从标准都认可现在洞庭湖区稻米是安全的。

(二)施用磷肥的农田土壤镉面源污染问题

磷肥来自磷矿,自然界磷矿有岩浆和沉积成因两种,全球磷矿石含镉岩浆成因平均1.5mg/kg,沉积成因平均20.6mg/kg,而全球生产磷肥88%是沉积成因矿石,在生产过程中约有80%的镉保留在磷肥中。因此磷肥中就含有一定量的镉,如磷二铵含镉10~100mg/kg,其中美国最高,其次是摩洛哥[8],我国磷肥含镉平均15.3mg/kg。

据西方国家估计,人类活动对土壤镉的贡献中,磷肥占54%~58%,大气降尘占39%~41%,灌溉水(污泥)占2%~5%。其中磷肥贡献最大,由施磷肥带入土壤中的镉全球每年就有约66万kg[9]。据报道,澳大利亚新南威尔士由于长期施用磷肥(年约450kg/hm2),农田土壤镉上升了10倍以上;四川白缮泥耕作土壤连续施过磷酸钙(含镉0.51~1.59mg/kg)15 年(1125kg/hm2·a),土壤镉含量上升了25%,由 0.0525mg/kg增加到0.0694mg/kg[10]。

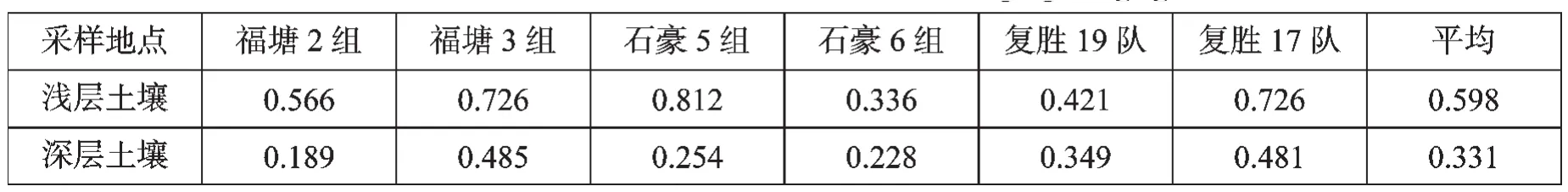

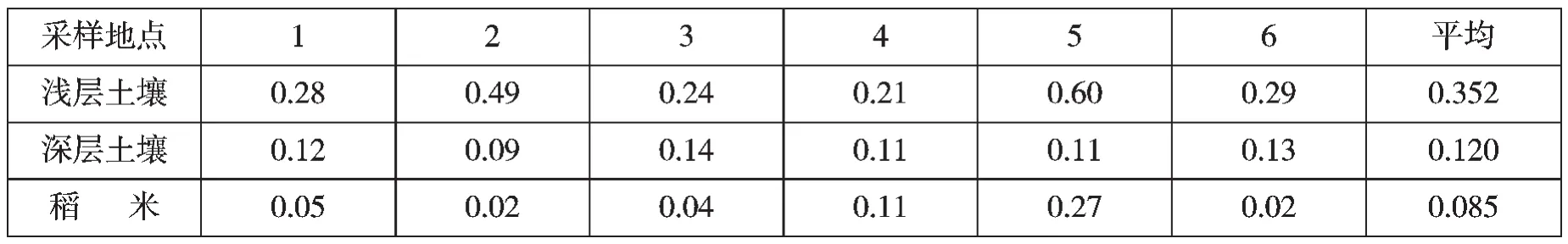

随施磷肥进入土壤的镉基本上残存于土壤浅层,美国加利福尼亚洲Citrus农业实验站对长期施用磷肥的土壤中镉的累积性进行了试验研究,结果表明镉含量随土层加深而迅速下降,浅层土中镉含量是30cm以下的深层土的14倍[11]。土壤浅层土镉含量显著高于深层土在我省近年来进行的土壤镉测定表现很突出:如近年来在有关研究中所采农田土壤分析镉含量结果都表明浅层土壤高于深层土壤一倍至数倍(见表1、表2),其中株树桥水库上游是完全无任何工业污染的净土,而浅层土壤中的镉含量平均为深层土壤中的3倍,且竟有一个样品超过我国土壤环境质量标准,相应的稻米也超过我国食品卫生标准;前已述及的洞庭湖区浅层土壤中的镉含量是深层土壤中的2.57倍。因此施用磷肥是农田土壤镉的主要面源污染源是有依据的,而且从对消除镉污染的治理中也可得到证明。

表1 长沙县靖港隆平高科农业合作社土壤镉含量(mg/kg)

表2 浏阳市小溪河(株树桥水库上游)流域土壤及稻米镉含量(mg/kg)

众所周知,欧洲莱茵河在1950~1970年代遭受了严重的污染,1980年代全面治理,河水变清,空气洁净是其显著标志,治理后的莱茵河已成为世界环境保护的楷模。即使如此,但它的农田土壤镉污染并未彻底解决,据普林斯顿大学和国际应用系统分析研究所一项研究披露:1970年降尘和灌溉水向农田土壤排放镉为349吨,通过治理后的1988年只有46吨,降尘和灌溉水的镉减少了97%。如果土壤中的镉只来源于降尘和灌溉水,农田土壤的镉也应减少97%。但是农业土壤的镉1970年是100吨,治理后1988年还有43吨,1988年比1970年只少了57%,多出的40%的镉来自那里,认为是“施用磷肥使土壤镉每年增加达36吨”[12]。这就是说,莱茵河流域大气降尘和灌溉水中的镉污染已经解决,可施用磷肥的镉污染并没有解决,仍然有较多的镉在土壤中累积。

为了解决镉在土壤中的累积,按国内外有关研究有两种办法:一是限制磷肥中的镉含量,如欧盟专家2002年建议逐年减少磷肥的镉含量,要求到2006 年为 60mg/kgP2O5,2010 年为 40mg/kgP2O5,2015年为20mg/kgP2O5[13]。二是为达到降镉目的,除了选用低镉磷矿石外,就是在生产中增加除镉工艺,这样就增加了磷肥成本,据推算,磷肥价格将提高5%~10%[13],也有推算仅提高0.38%~1.51%[14]。

(三)土壤pH值与镉生物活性问题

土壤pH值是影响镉生物活性的重要因素,即使土壤镉含量不增加,pH值下降,也会造成镉的活化迁移而危及生态系统安全。按世界卫生组织(WHO)推荐的人摄入镉的极限400~500微克/周,以欧洲莱茵河1990年为例,同一镉水平下,当土壤pH为6时,镉的生物活性降低,人体摄镉量为238微克/周,大大低于WHO的极限;可是当pH值下降半个单位为5.5时,镉的生物活性大为提高,人体摄镉量达524微克/周,超过了 WHO的极限[12,14]。

土壤pH值低的酸性环境里,在一定的时间内镉活化迁移土壤镉减少,减少的镉通过食物链将危害人体,目前的洞庭湖区就在按这种趋势变化。洞庭湖区是我国酸雨和土壤酸化最严重地区之一,对3.96万km2土壤采样分析pH值,发现浅层土壤为5.76,深层土壤为6.75,表明镉在浅层土壤中的生物活性很强[15]。

(四)稻谷品种与镉富集问题

植物的生物学特性不同,生长时富集的元素含量差异很大。以镉为例,如上海市郊的蔬菜按对镉的富集程度分为三类:低富集类,富集系数小于1.5%,有黄瓜、豇豆、花椰菜、冬瓜等;中富集类,富集系数小于4.5%,有莴苣、马铃薯、萝卜、葱、洋葱和蕃茄等[16];高富集类,富集系数大于4.5%,有菠菜、青菜、芹菜、小白菜等。洞庭湖湿地有一种野生优势植物叫萎蒿,它与野芹菜、芦笋和蓼米被誉为洞庭湖“四珍”,是深受人们青睐的野生绿色蔬菜,但现已研究得出,萎蒿是一种强富镉植物,可食部分镉含量平均值为38.75mg/kg,是食品卫生标准0.05mg/kg的775倍,最高可达1 283倍,研究者认为不能食用,但却是一种前景广阔的重金属镉污染修复植物[17]。

水稻是大宗谷类作物中的一种强富集镉的农作物,且按水稻品种差异性很大,一般是籼型稻大于粳型稻,超级杂交稻大于杂交稻大于常规稻,对此农业科学家在这方面有很多研究成果:中科院长沙农业现代化研究所王凯荣研究员认为:“杂交水稻比常规水稻对镉污染具有更大的敏感性”;“糙米镉的累积率都是杂交稻高于常规稻”;“糙米镉含量杂交稻比常规稻高33%~72%”[18,19]。华南农业大学资源和环境学院吴启堂教授等认为:“杂交稻较常规稻产量高47%,糙米镉含量高133%,杂交稻达1.12毫克/公斤,常规稻只有0.48毫克/公斤。”[20]南京农业大学李正文2003年完成的博士论文指出:“相对普通杂交稻而言,超级稻品种具有籽粒高镉低锌的现象,酸性土壤更甚。因而对消费者存在镉暴露和锌饥饿的潜在食物安全风险。”[21]杨州大学、江苏省作物栽培生理重点开放实验室李坤权认为:“杂交稻产量显著高于常规稻,糙米中镉含量与稻谷产量呈极显著正相关,水稻产量越高,糙米镉含量也越高,高产伴随高镉。”[22]南京农业大学农业资源与生态环境研究所潘根兴、龚伟群研究团队认为:一是超级杂交稻籽粒对镉的累积强于一般杂交稻,更强于常规稻,为一般杂交稻的1~2倍,为常规稻的3~4倍;二是超级杂交稻籽粒对镉累积的不利效应远远超过其产量的增加效应,如比一般杂交稻增产13%,而镉累积却增加57%;三是同一品种水稻籽粒的镉,酸性强土壤显著高于酸性弱土壤,超级杂交稻尤其如此,如弱酸性土壤中籽粒含镉0.72毫克/公斤,而强酸性土壤中达1.66毫克/公斤[23,24]。南京农业大学史静2008年完成的博士论文指出:“不同水稻品种中,超级杂交稻较普通杂交稻籽粒具高镉低锌的现象,就地消费人群镉的风险水平数倍于食用其它稻种籽粒的人群。”[25]

以上内容涉及到华南地区几所主要的农业大学和生态研究单位从1996年到2008年12年中对同一问题的研究,得出的结论是一致的,即镉在水稻籽粒中的累积超级杂交稻高于一般杂交稻,更高于常规稻,酸性强土壤中更甚。因此出现了在同一土壤中同一镉水平下,一般杂交稻和常规稻远达不到人体慢性镉中毒限值,而超级杂交稻达到并超过了,且在酸性强土壤中尤其严重,故超级杂交稻籽粒中存在镉的食品安全风险决不能忽视。

四 解决稻米镉问题取决于无镉累积的沃土和良田

杂交稻和超级杂交稻以其逐年攀升的高产给世人带来巨大的经济利益是公认的,按袁隆平院士的推测,超级杂交稻如果在适合种植的国家推广,就能多养活四五亿人口。因而推广超级杂交稻将会是一种全球行为,而我国早在2004年初,农业部就正式提出“以大力推广杂交稻和超级杂交稻为主要战略措施”。在实施这一主要战略措施时,人们所看到的是它上世纪八九十年代以来,为我国粮食生产解决人们温饱问题所作出的功德无量的贡献,以及它迄今为止的世上无可企及的增产效果。但也切不可忽视袁隆平院士说的“良种还需沃土”,“良种、良方、良田是保证水稻增产的三个基本条件”,其中“良田是基础”。

能够提供水稻增产所需的有益组分,尽量降低或消除有害组分以保证稻谷没有食品安全风险,应是袁隆平院士所要求的对沃土或良田的起码要求。有害组分中镉首当其冲,危害最大。尽管现在已有镉影响大米食品安全的诸多报道,但是除个别点源镉严重污染小范围外,广大农田在现在的镉水平及种植的现水稻品种,稻米食品是安全的。如果稻田土壤镉还在累积,又种植富集镉强势的超级杂交稻,那么难免有一天会出现稻米食品不安全。因此不使现在水稻土壤有镉的累积最为关键,这就必须考虑两点:一是尽量降低施用磷肥的镉面源污染。磷肥不能不施用,最有效的办法是在高效磷肥生产工艺中增加去镉工艺;目前则必须严格限制进口磷肥的镉含量,以及提高磷肥利用率而少施磷肥。二是充分认识土壤中“化学定时炸弹”危害的严重后果。1988年欧洲科学家开始认识到土壤具有接受和释放污染物的双重功能[14],土壤对污染物吸收的同时,也会释放污染物而被植物吸收,当植物吸收污染物达到一定程度时,通过食物链危害人体健康,生态环境被破坏。据此提出了“化学定时炸弹”的概念,这里“定时”是以危害人体健康为标志的生态环境被破坏的时候,其破坏程度就如炸弹爆炸一样实然和严重。现在施用磷肥的镉面源污染使土壤镉累增;现在用提高土壤的酸碱度(pH值)来降低植物的吸镉性但增加了土壤的总镉含量。这一现状从某个意义上讲,就在埋设“镉定时炸弹”。因此稻米镉问题的关键就是对已有镉污染的土壤进行降镉修复,同时绝不能继续使镉输入到土壤中去。

注 释:

①参见湖南省国土资源厅湖南省洞庭湖区生态地球化学调查项目部编《湖南省洞庭湖区生态地球化学调查评价报告》,2007年版,第84页,第135-139页。

[1]魏红兵,李权斌,王向东.磷肥中镉的危害及其控制现状[J].口岸卫生控制,2004,9(6):23-35.

[2]王凯荣,陈朝明,龚惠群,万继武,张格而.镉污染农田生态整合与安全高效利用模式[J].中国环境科学,1998,18(2):97-101.

[3]李小红,易艳红.清水塘地区土壤重金属污染现状及修复技术研究[J].环境科学与技术,2004,27(3):61-63.

[4]罗长清.区域化探成果在环境保护中的应用[J].湖南地质,1992,11(2):149-155.

[5]戴塔根,刘星辉,童潜明.湖南浏阳七宝山矿区宝山河不同时期环境污染对比研究[J].矿冶工程,2006,25(6):9-13.

[6]余涛,杨忠芳.重金属元素摄入总量与健康安全评估——以湖南洞庭湖地区为例[J].地质通报,2008,27(2):196-202.

[7]金芬,邵华,杨锚,王静.我国粮食产地土壤重金属健康风险基准值研究[J].农业质量标准,2008(5):42-45.

[8]王江平.入世后高浓度磷肥中镉的问题[J].磷肥与复肥,2002,17(5):11-15.

[9]高志岭,刘建玲,廖文华.磷肥施用与镉污染的研究现状及防治对策[J].河北农业大学学报,2001,24(3):93-94.

[10]高阳俊,张乃明.施用磷肥对环境的影响探讨[J].土壤肥料科学,2003,19(6):162-165.

[11]D.J Mulla,A.L.Page,T.J.Ganje.镉在长期施磷肥土壤中的累积和生物可利用性[J].J.Euviron Qual,Vol.9.No3.408-412.

[12]WilliamM.Stiqliani Peter R.Jatte.莱茵河流域中积累的工业代谢与长期风险[J].产业与环境,1994,16(3):30-35.

[13]马榕.重视磷肥中重金属镉的危害[J].磷肥与复肥,2002,17(6):5-6.

[14]成抗新,杨忠芳,赵传冬,庄广民,刘英汉,赵更新,陈国光,陈德友.区域生态地球化学预警:问题与讨论[J].地学前缘,2004,11(2):607-604.

[15]杨忠芳,余涛,唐金荣,朱翠娟,宋思锋,张娇,张建新,申志军.湖南洞庭湖地区土壤酸化特征及其机理研究[J].地学前缘,2006,13(1):105-111.

[16]汪雅谷,张四荣,主编.无污染蔬菜生产的理论与实践[M].北京:中国农业出版社,2000:290.

[17]董萌,赵运林,雷存喜,戴枚斌,易合成.南洞庭湖优势植物萎蒿的重金属富集特征及其食用安全性[J].湖南城市学院学报(自然科学版),2008,17(4)4:44-48.

[18]王凯荣,等.两种基因型水稻对环境镉吸收与再分配差异性比较研究[J].农业环境保护,1996,15(4):146-149.

[19]王凯荣,等.不同生育期镉胁迫对两种水稻的生长、镉吸收及糙米镉含量的影响[J].生态环境,2006,15(6)1197-1203。

[20]吴启堂,等.水稻不同品种对镉吸收累积的差异和机理研究[J].生态学报,1999,19(1):104-107.

[21]李正文,等.不同水稻品种籽粒镉、铜和硒的含量差异及其人类膳食摄取风险[J].环境科学,2003,24(3):112-115.

[22]李坤权,等.水稻不同品种对镉吸收及分配的差异[J].农业环境科学学报,2003,22(5):529-532.

[23]龚伟群,等.杂交水稻对镉的吸收与籽粒积累:土壤和品种的交互影响[J].环境科学,2006,27(8):1647-1653.

[24]龚伟群,等.中国水稻生产中镉吸收及其健康风险的有关问题[J].科技导报,2006,24(5):53-48.

[25]史静.杂交水稻中铅镉砷含量基因型差异的研究[D].南京农业大学博士论文,2008.