转型国家民主巩固的模式与道路探析*

2012-09-20王菁

王 菁

一、引言

20世纪70年代开始于葡萄牙的 “第三波”浪潮不仅改变了许多发展中国家威权政体的政治形态,也再度引起了广大政治学者的研究兴趣,他们聚焦于这些国家“民主转型”的原因、条件和过程上,进一步发展 “民主化”理论。然而,新兴民主国家并未如人们预期的那样分享民主的果实,许多国家虽然举行了大选,制订了新宪法,但是民主政体的运行并没有预想的好。西班牙、葡萄牙、韩国等国家,逐步走入民主稳定发展阶段;一些中亚国家却陷入了政局动荡、民主失范的局面;另一些拉美地区的国家,长期面临经济停滞与民主僵局的危机;而亚洲的泰国反复发生军事政变,近年来围绕他信的 “红衫军”与 “黄衫军”示威游行严重干扰了泰国正常的政治秩序,菲律宾在马科斯下台后二十年民主质量依然很低①参见陈尧 《民主巩固学:民主化研究的新领域》,载 《社会科学》2007年第7期。。于是,20世纪90年代开始,政治学者们认识到当前主要的研究任务不是如何推动更多国家卷入民主化的浪潮之中,而是如何巩固这些新兴民主国家②Samuel P.Huntington, “Democracy for the Long Haul,”Journal of Democracy,vol.7,no.2(1996),pp.5-6.。因此,政治学的焦点逐渐转向了“民主巩固”,即如何使民主政体在新兴民主国家扎下根来,并且顺利发展。

西方政治学者针对民主巩固的内涵、判断指标、条件和巩固的道路等问题作了大量的探讨③重要著作和论文包括:林茨 (Juan J.Linz)和斯泰潘 (Alfred Stepan)编辑的四卷本丛书 《民主政体的崩溃》(The Breakdown of Democratic Regimes),亨廷顿 (Samuel P.Huntington)的 《第三波——二十世纪末的民主化浪潮》,林茨和斯泰潘的 《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,戴蒙德 (Larry Diamond)的 《发展民主:走向巩固》 (Developing Democracy:Toward Consolidation),斯迪芬·海哥特 (Stephan Haggard)与罗伯特·R.考夫曼 (Robert R.Kaufman)的 《民主化转型的政治经济分析》,奥康奈 (Guillermo O’Donnell)的论文 《关于民主巩固的迷思》和 《论委任制民主》,施德勒 (Andreas Schedler)的论文 《什么是民主巩固?》(What is Democratic Consolidation?)等。,这些有关民主巩固的理论和观点共同构成了 “民主巩固学”(Consolidology)④参见陈尧 《民主巩固学:民主化研究的新领域》,载 《社会科学》2007年第7期。。当然,民主巩固理论要 “巩固”的是西方式代议制民主模式,这种民主模式和中国社会主义民主政治有显著的差异。但是,民主巩固理论的研究对象都是 “第三波”民主国家,这些国家大多数都属于后发展国家,历史实践已经证明后发展国家的民主之路是艰辛和曲折的。事实上,中国民主政治发展也面临着类似的困惑。因此,不论民主的具体实现形式如何,具有普遍性意义的问题和经验是相通的,民主巩固理论的研究成果对进一步完善中国民主政治具有重要的理论价值和现实意义。

从本世纪初期开始,国内的朱德米、李路曲、欧阳景根、陈尧、谢岳、谈火生、龙异、张小劲等学者先后就民主巩固的概念、分析模式、实现途径等内容进行了理论上的介绍与探讨⑤参见朱德米 《巩固民主——对政治发展中 “民主巩固”的分析》,载 《重庆社会科学》2000年5期;李路曲 《关于 “民主巩固”的两个理论问题》,载 《马克思主义与现实》2006年第2期;欧阳景根《民主巩固:理论模式的评析》,载 《广西社会科学》2004年6期;陈尧 《民主巩固学:民主化研究的新领域》,载 《社会科学》2007年第7期;龙异 《后民主转型的政体巩固:一个动态的民主巩固概念》,载 《贵州大学学报》2008年5期;刘伟 《民主巩固视角下的民主转型》,载 《武汉大学学报(哲学社会科学)》2009年第5期;张小劲 《比较政治学导论 (第二版)》,中国人民大学出版社2008版,第十章。。

本文首先将指出新兴民主国家的民主化道路面临哪些问题,民主巩固理论是如何分析这些问题的;为了较好地厘清这些国家民主发展道路的路径、经验与困境,我们根据民主巩固的判定标准将民主政治状况区分为四种模式,并指出不同民主模式需要哪些条件;接着,基于四种模式的变化可以将 “第三波”民主国家的民主道路归纳为五种型式,由这些道路型式的实践经验能够总结出为何有些国家的民主化道路比较顺利,有些国家的民主进程则困难重重;最后,依据新兴民主国家的民主发展道路的经验总结指出对于中国民主发展的启示。

二、转型国家的民主巩固模式

(一)艰难的转型国家民主发展道路

罗马不是一天建成的,成功的民主制度也不是一代人或两代人就能实现的。特别是对于新兴民主国家而言,在短短几十年,甚至几年时间,就要完成西方几百年修筑的 “城池”,这本身就意味着民主化之路充满了复杂性与艰难性。随着西班牙弗朗哥独裁统治的崩溃,韩国、菲律宾等威权政体的转型,民主化的浪潮由南欧向拉丁美洲延续,然后扩展到东亚的许多地区,接着又在俄国和东欧爆发,并冲击着非洲和中东的一些地区。这股 “第三波”民主化浪潮已经成为20世纪重要的历史事件。福山在 《历史的终结及最后之人》中高呼自由民主是历史发展的完美境界和终极状态①参见 [美]弗朗西斯·福山 《历史的终结与最后之人》,中国社会科学出版社2003年版第4页。。然而,历史并不如福山所预测的那样乐观。

在20世纪90年代,拉丁美洲国家如巴西、厄瓜多尔、巴拉圭仍在自由民主与半民主之间摇摆;阿根廷在金融体系崩溃后,对其自由的评价也受到影响;即使是长久实施民主制度的哥伦比亚在游击队各种恐怖攻击、谋杀新闻记者等威胁下,民主自由程度也有所降低;经济长期萧条的委内瑞拉虽然成功阻止了一次军事政变,但总统查韦斯的行为实际上中断了委内瑞拉的民主进程。秘鲁在20世纪80年代历经两届民选政府,且民主制度已初显巩固的迹象,但是自从藤森就任总统后,秘鲁民主质量不断恶化,已倒退为 “部分自由国家”。

在亚洲,菲律宾受到寡头精英的钳制,民主程度很难提升;泰国则在军人政变和文人政府之间反复徘徊,而且最近围绕他信的 “红衫军”与 “黄衫军”的阶级对立已经严重影响了政体的稳定,民主实质上已经倒退了。印尼的民主化进程虽然比较顺利,然而条件上的限制也会使他们的问题渐渐显露出来,例如族群矛盾、宗教极端势力的兴起、松散的政党体系等。蒙古在野党与执政党斗争激烈,影响了国家社会及经济的发展。

俄罗斯在普京 “主权民主”的一系列控制政策下已经朝威权政体方向发展。发生了颜色革命的乌克兰、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦的民主体制仍然只是政治精英之间的博弈,是不稳定的,2010年4月吉尔吉斯斯坦的严重骚乱即是例证。其他如匈牙利、捷克、波兰等民主巩固国家在欧盟的推动下已经开始向西欧式的 “社会民主”模式发展。

在非洲,宪政民主在整个非洲大陆依次建立,使以前的军事专制和一党专政黯然失色。这些新政权通过比较公正和自由的选举建立或更换。在有限的几个国家,即贝宁、加纳、马里、毛里求斯、塞内加尔,通过定期选举实现了政党轮替,而且大众对更加开放和参与的政治形式有很高的热情。但是在这些符合民主的最低标准(立法机关和行政首脑通过普选产生)的国家,个人和政治自由没有得到普遍的保障。重要的是,政治权力集中在总统手中,造成很多重要决策权力不在其他选举官员的控制中。即使在议会能制约总统的贝宁和加纳,立法权和行政权也常常是混在一起的①Michael Bratton,Eric C.C.Chang:《撒哈拉以南非洲的国家建设和民主化:谁先谁后,还是同步前进?》,载 《开放时代》2007年第5期。。

大中东地区的埃及、约旦、阿富汗、以色列、黎巴嫩和伊拉克等国家虽然有形式上的民主选举,但是都是脆弱的,带有显著的伊斯兰特征。加上伊斯兰教中逊尼派和什叶派的纷争,以色列亲美政策与伊朗反美民意的困扰,这个地区的民主化潮流所产生的并非西方语境下的民主,而是穆斯林党派通过民主程序实现政治合法性。

在“第三波”浪潮中的确先后诞生了一百多个“民主”国家,然而这些国家只有极少数的十几个走上了巩固的自由民主道路,其他大多数国家仍然处于政体不稳定和民主质量差的状态,还有些国家则转型成为威权政体。为何有的国家很快就成为了民主巩固的“优等生”,如南欧;有的国家循序渐进稳步发展,如韩国;有的国家则一直存在某种民主模式,如巴西;而有的国家在转型初期备受关注认为它是“优等生”的“潜力股”,但事实却是长期停滞不前,如菲律宾。如何解释这些现象呢?

(二)民主发展道路的解释理论:民主巩固理论

亨廷顿、林茨、戴蒙德、奥康奈等当代政治学者认为,当这些新兴民主国家完成民主转型后,后续的民主发展就需要用新的理论来解释,即民主巩固理论。正如戴蒙德指出的,“如果要逃避历史的命运,避免第三波的回潮,在未来岁月的当务之急就是巩固那些在第三波中已经建立起来的民主国家”②戴蒙德:《第三波过去了吗?》,载刘军宁编 《民主与民主化》,商务印书馆1999年版,第409页。。

那么,如何才能称为民主巩固呢?什么样的民主状况可以说这个国家已经完成了巩固,不会面临民主危机呢?林茨和斯泰潘、戴蒙德都指出民主要在新兴民主国家扎下根来,需要三个层面的巩固,即制度、行为与文化。具体来说,制度层面上,“全国范围内的统治力量和非统治力量都服从于特定的法律、程序和制度,并且习惯于在这些法律、程序和制度范围内解决冲突,而这些法律、程序和制度产生于新生的民主程序”;“就行为层面而言,一个巩固的民主政体之中,没有重要的民族、社会、经济、政治或者制度性的行动者将重要的资源用于建立非民主的政体,或者用于暴力,或者用于寻求外国的干涉从而获取独立”;“就态度层面而言,一个巩固的民主政体之中,绝大多数民众都具有这么一种信念,即民主程序和制度是治理社会集体生活最合适的方式,反体制力量的支持者非常少”①[美]胡安·J.林茨、阿尔弗莱德·斯泰潘:《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,浙江人民出版社2008年版,第6页。。

可以说,制度、行为与文化是判断民主巩固与否的三个大的宏观维度,每个维度下面包含着若干小的方面。例如,制度里面就包含着法律制度、宪政制度、选举制度、政党制度和经济体制等;行为维度里涉及政治领袖、政党、军队、公民社会组织等主体;文化方面则包括了政治文化、宗教、行为者的态度等。新兴民主国家由于其转型前政治体制、经济情况和文化情境的不同,转型后在这些维度上就会有不同的表现,从而构成了不同的民主模式。

关于民主巩固道路的不同阶段,施德勒 (Andreas Schedle)在 《什么是民主巩固?》一文中描述了民主巩固进程的五个阶段:第一个阶段目标是防止民主的中断,这一巩固过程主要是为了消除或孤立任何威胁到民主稳定的反民主行为者,加强那些与民主稳定相联系的制度。第二个阶段集中于如何防止民主遭到侵蚀。第三个阶段的任务是完成民主事业,实现从选举民主到自由主义民主的转变,在建立一个民主选举政权的基础上进一步完善民主的其他制度结构。一般包括三个变革内容,即改变宪法内容以消除反民主的条款,建立起能够挑战在任的执政党领导权的多党制,实行法治以保障政治权利和公民权利。第四个阶段的任务是深化民主,即超越自由主义民主而实现一种更为发达的民主。这一过程要求在民主政治的每一个领域,如政府绩效、决策体制、政党制度、利益集团、行政管理、司法体制、市民社会、政治文化等,都实现充分的、深入的民主。第五个阶段是组织化的民主,即从程序性的民主转变为各种民主的规则和组织。这要求构成现代民主社会基础的所有主要的组织和制度均实现民主的构造,民主从政权层面进一步延伸到各个地方层次、各个社会生活的领域,从民主政治发展到民主社会②Andreas Schedler,“What is democratic consolidation?”Journal of Democracy,vol.9,no.2 (April 1998),pp.91-101.。

还有学者将民主巩固区分为消极与积极两个层面。普里德汉姆 (Georffrey Pridham)指出,消极的巩固指任何转型阶段所遗留问题得到解决。一般而言,即使不能将这些遗留问题完全消除,至少也能控制或减缩任何对民主化严重的威胁。当任何反民主体制的团体或个人的存在在政治上不具任何意义时,消极巩固就已经完成。积极巩固将强调的重点放在态度上,并特别指包含精英与大众两者对民主价值的坚定信念。换句话说,积极巩固意味着长期政治态度的改变,牵涉的是民主真正价值的培育;消极巩固则可能在较短的时间达成,可能主要关注如何免于民主化的倒退①Geoffrey Pridham,The Dynamics of Democratization:A Comparative Approach,London:Continuum,2000,p.20.。

对 “民主巩固”内涵的分析虽然有助于判断新兴民主国家的民主制度是否存在崩溃的危机,但是学者们逐渐认识到有效运作的民主制度更能够长久地生存下来,民主质量的提高更能实现民主巩固的目标②2005年戴蒙德和莫利诺将 《民主杂志》上关于民主质量的文章集结成论文集 《评估民主的质量》出版。Larry Diamond and Leonardo Morlino,eds.,Assessing the Quality of Democracy,Baltimore:The Johns Hopkins University Press,2005.。因为,有质量的民主需要 “符合公民自由、政治平等、政治合法性和对公共政策与政策制定者进行控制的标准。这样的政体能够满足公民对政府能力的期望 (结果的质量);这样的政体让公民、组织和社群享受充分的自由和平等 (内容的质量);它还能提供一些使全体公民决定政府执行的机制 (如选举),以及监督政府和公务员遵守宪政的责任机制 (程序的质量)”③Larry Diamond and Leonardo Morlino, “The Quality of Democracy:An verview,”Journal of Democracy,vol.15,no.4 (October 2004),p.22.。民主质量的分析框架包括这八个方面:自由、法治、纵向责任、回应度、平等、多元参与、竞争和横向责任。

这些民主巩固理论的内容的确指出了 “第三波”民主国家欲完成民主化道路必须在制度、行为与文化诸多方面实现积极巩固。事实上,这些国家民主转型初期的模板恰恰是那些西方先进的自由民主国家,但明确的目标和阶段性分析并不能告诉这些新兴民主国家的问题所在,他们的民主巩固困境究竟是什么?是制度设计的问题,还是民主文化问题?是政党的碎片化,还是公民社会的激进过度?我们需要对这些国家的民主巩固情况和民主巩固道路进行分类,从中得出普遍性的和具有说服力的结论。

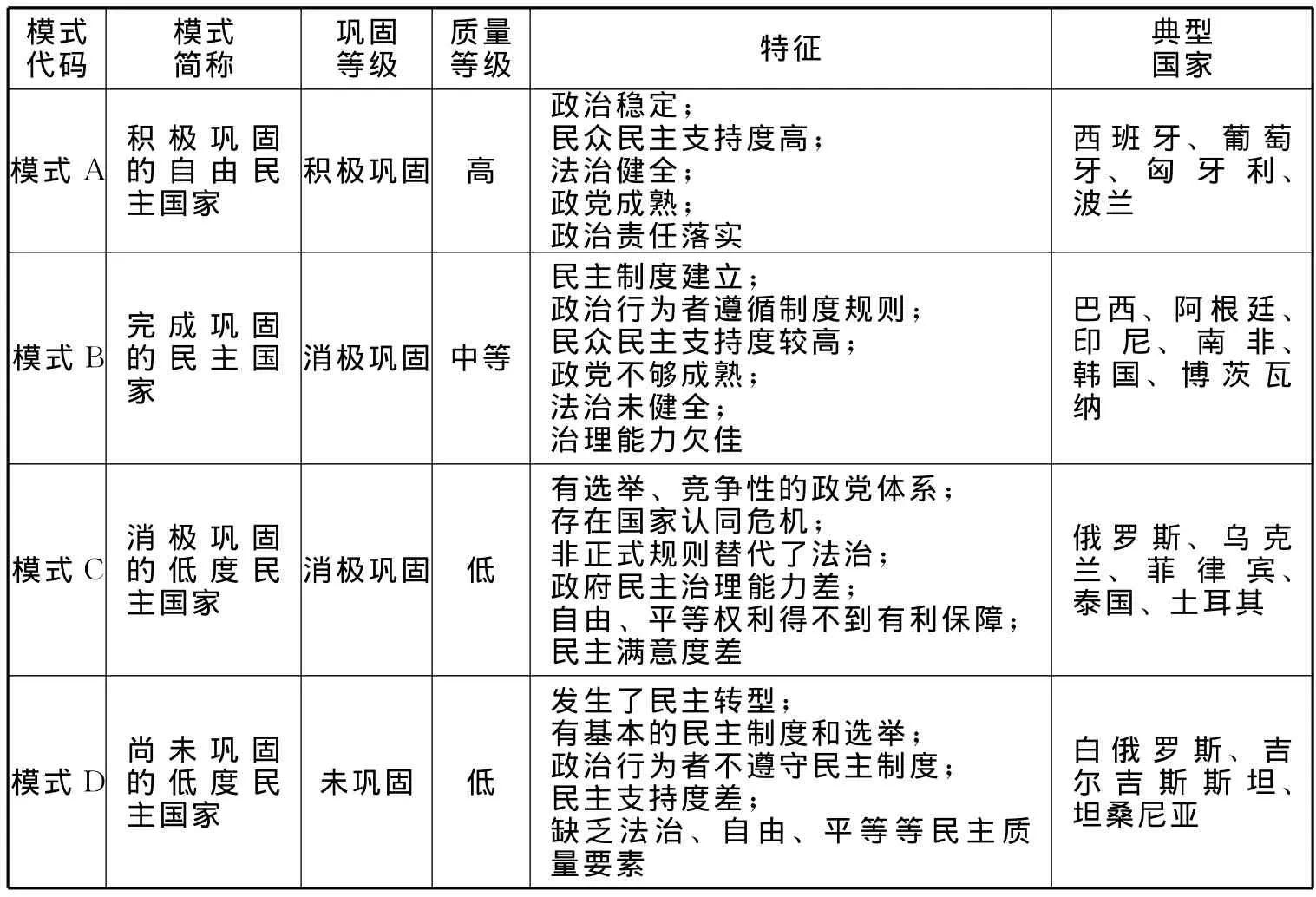

(三)民主巩固的四种模式

在不同的民主巩固阶段,新兴民主国家的制度、行为、文化三个维度的特征与民主质量都不同,从而形成了不同的民主巩固模式。根据上述民主巩固理论,我们进一步根据民主巩固的不同层次将民主巩固的模式予以区分,民主巩固可以从未巩固、消极巩固到积极巩固;民主质量可以从完全无民主、低质量民主到高质量民主(先进民主)。

事实上,由于 “巩固”和 “民主质量”本身就是相互联系相互建构的正相关关系,所以并没有非此即彼的情况,即不可能有民主尚未巩固却质量高的极端类型出现。而且高质量民主比起巩固的完成来说是更进一步的要求。因此,通常来说,都是积极巩固—高质量民主,消极巩固—低质量民主,或者说是中间类型。为了更加明确民主巩固的模式类型,我们将上图化约为四个类型 (参见表1)。

1.积极巩固的自由民主国家——民众认为民主政体是最好的政体;民主制度设计适合本国特征,能够解决国家中的民族、种族和文化冲突;完善的法治保障公民权;政治领袖、利益集团、政党和军队认同民主的游戏规则;政府效能较高,横向与纵向责任机制完善。南欧与东欧的波兰、匈牙利、捷克都属此列。

2.完成巩固的民主国家——民主政治已经建立,国内政治秩序良好,按照民主巩固的判断标准基本达到要求,且在经济不景气或政治危机时,民主政体没有崩溃;民众普遍对民主政体表示支持;政治治理能力较好。但是,可能存在政府效能不佳,政党竞争不足或政党不具有凝聚力,国家面临潜藏的国家认同议题等问题。如拉美的乌拉圭、阿根廷,东欧的保加利亚,非洲的南非、博茨瓦纳、佛得角、毛里求斯,亚洲的韩国、印尼、蒙古等。

表1 民主巩固模式特征表

3.消极巩固的低度民主国家 (选举民主)——民主制度已经建立,选举能够按期举行,也没有政治势力以实际行动发动政变。但是,政府效能低、国家能力弱,民众对民主政体支持度低,公民社会薄弱,公民的政治权利和社会权利得不到切实保障,民主文化孱弱。这样的民主国家虽然有代议民主的外壳,却仅仅是低质量的民主,如果这种状态长期持续下去,即使民主政体没有崩溃,但低效的民主质量终归会危及民主的合法性。而且,在这样的民主系统中,各个因素之间无法互相支持,甚至会互相侵蚀,表面看起来民主系统是均衡的,但各个因素会 “懒惰”,持续地按照旧有模式运行下去;各个因素之间也形成恶性循环。于是,这个国家形成了这种民主模式的 “路径依赖”,除非发生重要的民主系统变革,否则难以成为高质量的民主巩固国家。事实上,奥康奈所指的拉美国家的 “委任式民主”就属于此列;同时,现在多数东欧国家也属于这种 “低水平均衡”的民主状态,即在转型后要进行经济改革需要牺牲掉一些民主特质,但在民主框架下经济、社会、政府的改革又面临一些限制,如吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌克兰等国。事实上,在第三波国家中,这一类民主模式广泛存在,还包括亚洲的菲律宾、泰国,非洲的纳米比亚①不同学者依据标准不同对一些国家的评定也不同,比如巴西、阿根廷等拉美国家都被奥康奈称为“委任式民主”,主要是认为它们虽然都达到了选举民主,但都不是先进民主国家,这些国家具有同西方民主国家不同的特征,庇护主义、侍从主义成为政治关系的主要规则,总统的个人权力胜过了民主的责任;吉尔吉斯斯坦、蒙古被诺格德认为是 “改革的优等生”,因为他们都突破了原有苏联经济制度和本国地理、物资等的限制,实现了转型后的经济增长;而格雷什科维奇则认为包括匈牙利在内的后共产主义国家都是民主制度和经济改革 “低水平均衡”的国家。。

4.未巩固的具有威权特征的民主国家 (假民主)——主要指 “混合政体”(hybrid regime)和 “竞争性威权主义”(competitive authoritarianism),即那些具有多党选举竞争的非民主政权,也可以称作 “假民主”,它们在政治上是封闭的,正式的民主制度被广泛地看作是获得和行使政治威权的主要方法,但是,这些制度经常被政治精英所破坏,以至于这些制度无法满足传统意义上民主的最低标准②Larry Diamond,“Thinking about Hybrid Regimes”,Journal of Democracy,Volume 13,No.2,A-pril 2002.。后共产主义的白俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦,非洲的尼日利亚、赞比亚、坦桑尼亚都属于此列,他们发生了民主转型,也有一些民主的基本制度如多党竞争的选举制度,但这类民主制度常常被政治领袖破坏以寻求无限期连任,也会由于政治危机 (包括战争)而中断。

另外,也存在未发生转型民主质量较好的类型,这类国家以威权统治形式居多,国家能力较强,以一党独大的政党形态为主;且在民主质量的衡量指标中,包括法治、参与、责任、平等与回应度上,都有不错的表现。例如,亚洲的新加坡、马来西亚都是这种类型。由于此类国家并未发生民主制度的转型,因此此种类型不被纳入 “民主巩固模式”中。

三、转型国家民主巩固的道路

模式只是对现实情况的典型描述,道路则是事物发展的历史轨迹。因此,民主巩固模式的标签是静态的,只是对一个国家当前民主制度各方面特征的类型化区分。然而,一个国家的民主化之路是动态的,新兴民主国家可能转型初期还是尚未巩固的低度民主国家,经过一段时期就可能发展成为积极巩固的自由民主国家。这需要进一步以历史变迁的视角分析转型国家民主各要素和民主巩固模式的变动情况,即民主巩固道路的分析。如果说民主巩固模式是现在此刻的民主状态,那么,民主巩固道路则是不断变动的民主化趋势。从对转型国家民主巩固道路的分类比较中,我们才能看到民主发展的规律,辨明推动民主化进程的关键因素。

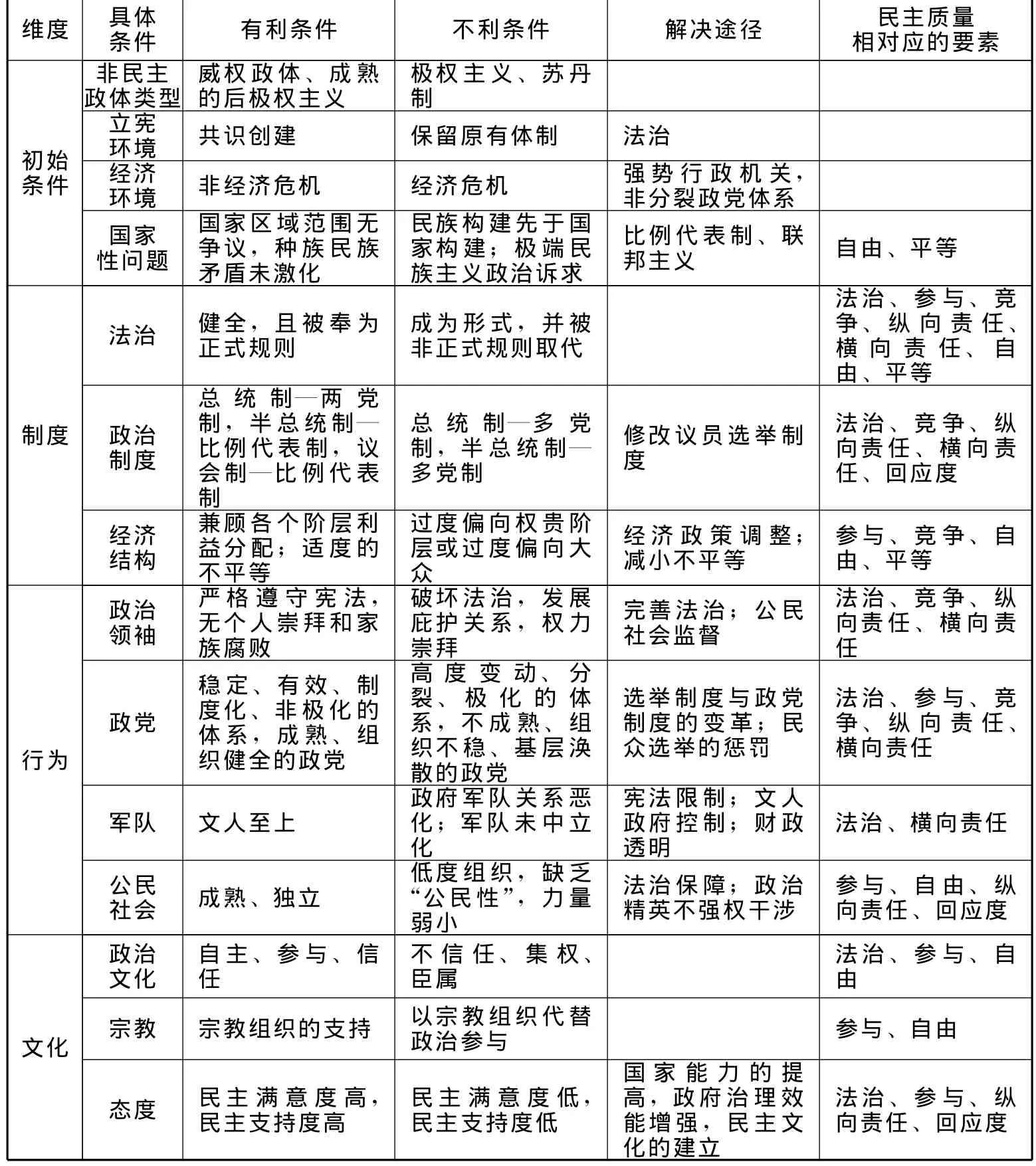

(一)民主巩固道路中的条件要素分析

在民主巩固道路上,不论是民主巩固的进阶还是民主质量的提高,都是由若干要素组成的,这些要素即是民主巩固理论重点分析的条件因素,大致来说包括初始情境、制度、行为与文化四个方面。如果说民主巩固的模式、民主巩固的道路是骨架的话,那么这些要素的具体表现才是血肉。下面的表2罗列出了这些条件因素的内容:哪些情形是对民主巩固有利的,哪些是不利的,以及这些因素与民主质量深化的关系。

根据对这些条件因素的具体分析,我们能够进一步根据民主巩固道路的具体实践整理出这些条件是如何引导民主化进程的。

(二)民主巩固道路的五种模式

前文对民主巩固模式的类型分析为民主巩固道路的类型区分奠定了基础;同时,需要注意每个国家民主转型完成之时的初始特征不同。基于这两个标准,我们将民主巩固道路分作五种形态:顺利发展型、显著增强型、持续停滞型、曲折倒退型、反反复复型。

下面我们将依次分析不同的民主巩固道路。

1.顺利发展型。这类国家转型和巩固过程中集合了各种优势条件,且未有明显的民主质量下降的情形,成为模式A国家,即巩固的自由国家,如葡萄牙、西班牙、匈牙利、波兰、韩国①列举的国家都是依据 “自由之家”和范汉伦关于民主评估 (1994—2006)的相关数据作出的综合判断。参见 Tatu Vanhanen,Measures of Democracy 1810-2004,2004,http://www.fsd.uta.fi/english/data/catalogue/FSD1289.。这里以波兰为例。

波兰民主巩固的优势条件是:转型前是威权主义,转型方式是协议式转型,政治精英的行为倾向于妥协、合作与达成共识;没有显著的民族矛盾,波兰族人占国内的绝大多数,国家构建已经完成;以 “团结工会”为代表的有组织的公民社会的存在,且具有很强的适应性和活力;具有反对外国统治的古老传统以及反抗不公正、不平等体制的悠久历史,具有宪政传统;即使在经济改革过程中面临着经济下滑、社会成本等诸多问题,民众对民主制度和市场经济也都给与了很高的支持,而且在加入欧盟后,民众对民主制度的认同感进一步提升①参见 [丹]奥勒·诺格德 《经济制度与民主改革:原苏东国家的转型比较分析》,上海人民出版社2007年版第182—183页。。当然,波兰也存在着民主进程中的不利情况,比较突出的是政治制度上的半总统制设计造成总统和国会两个权力中心,容易发生冲突;加上波兰转型初期碎片化的政党体系进一步使政治陷

入僵局,也延误了经济改革的时机①参见 [美]胡安·J.林茨、阿尔弗莱德·斯泰潘 《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,浙江人民出版社2008年版第261—300页。。然而,1997年新宪法的颁布执行使波兰的半总统制运行逐渐走入妥协与合作的轨道。由于波兰的总统没有单独任命总理的权力,且议会得到下院五分之三的票数就能推翻总统的否决,总统的权力实际上削弱了;而且,波兰总统选举是两轮决选制,于是总统也得到多数民意的支持;比例代表制的选举制度造成任何政党在议会中的席位数很难超过半数,故总统与议会的妥协与合作是双方政治运作的策略选择。同时,新选举法确实影响了之后进入议会的政党数目,2007年4月组成的议会只有四个党派和政党联盟。事实上,波兰无论在经济增长和政治绩效上都取得了显著成效,进一步增强了波兰政府和民众走民主道路的信心,在 “自由之家”数据中,波兰的民主指标已从2005年之前的6.5提升至2006年的7.0,其他指标与民主先进国家一致。

表2 民主巩固条件与民主质量要素的关联

2.显著增强型。这类国家转型时具备一些支持条件,但民主化过程中也面临许多政治经济危机,且在一些条件上表现不足,但由于已具备的有利因素相互作用使得民主质量显著提升,成为模式B国家,即完成巩固的民主国家,如南非、巴西、印尼、秘鲁、摩尔多瓦、斯洛文尼亚、罗马尼亚、蒙古。这里以南非为例。

南非在转型初期具有的有利条件是:白人统治期间形成了宪政文化,公民社会比较活跃且有组织,转型以协议方式进行。当然,不利条件也是突出的,包括现代化程度不高、贫富差距大、种族矛盾剧烈、酋长们奉行传统的权威主义等。自1994年4月新南非成立以来,新宪法如期制定,1999年6月第二次大选的成功举行以及执政党非国大领导人从曼德拉到姆贝基的顺利过渡,都是南非民主政治巩固和持续的具体体现。

首先,协议、和解式的转型方式为民主政治的制度化奠定了基础,且新宪法的制定过程充分体现了广泛代表性。南非参政的各党 (除祖鲁族为主的因卡塔自由党外),都参加了制定新宪法的谈判。新宪法在起草的过程中通过各种方式动员公众广泛参加讨论,南非各种民间团体和利益集团以论坛的方式,向有关专门委员会提出制宪要求;同时,共有二百多万条来自民间的建议提交到制宪议会,这些建议反映了各社会阶层和利益集团的利益要求。其次,南非转型后的选举无论从选举程序、选举的组织和选举结果等 “质量”上看,还是从选举的广泛性、参与性等 “数量”角度看,均是成功的。在整个选举期间,各政党严格按照独立选举委员会的有关规定开展竞选活动,政治暴力事件大大减少。从选举的参与性看,全国参加登记的选民为1800多万,超过70%的有效率。1999年6月2日,有1600多万选民踊跃而平静地投票,投票率高达89%。整个投票工作不仅在一天之内顺利完成,而且大选计票工作也在一周内即告结束,统计结果同步上互联网。第三,政治领袖合乎民主程序的行为使政权交接顺利进行且进一步巩固了民主制度。1996年,曼德拉再一次向南非和世界人民展示他超人的睿智,他宣布不再谋求连任非国大主席,并将在1999年新南非第一届政府任期届满时卸去总统职务。1997年12月,非国大第50次代表大会完成了党内权力的顺利交接,当时任副总统的姆贝基接替曼德拉出任非国大主席。在1999年6月的第二次全民大选中,非国大以66%的选票雄居榜首,作为议会多数党领袖的姆贝基出任新南非第二任总统,南非政治也因而顺利完成了从曼德拉到姆贝基时代的过渡①参见贺卫萍 《从曼德拉到姆贝基:南非民主政治的巩固》,载 《西亚非洲》2001年第6期。。第四,经济结构上由 “左”向 “右”转变,进行市场经济自由化、私有化改革,从而获得了资产阶级和白人的支持,不至于引起权贵的不安,并在经济增长上取得了显著成效②参见 [南非]海因·马雷 《南非:变革的局限性——过渡的政治经济学》,社会科学文献出版社2003年版第326页。。第五,政治制度上实行总统制,但总统由议会产生,且议会是两院制,国民议会 (相当于下院)由选民直接选举产生,全国各省代表委员会 (相当于下院)由各省派出一个10人代表团组成。这种政治制度设计既能发挥总统制政府权力集中的效能,又能兼顾个人代表性和地方权益。第六,政党制度方面是多党制,由于非洲人国民大会在南非民主化中的主体作用,所以它一直在政党体系中居于主导地位,这种政党体系能够在政治经济政策上保持稳定和一致性,有利于国家民族构建。而且,在2009年大选中,非国大虽然继续赢得执政地位,但是其议会席位没有达到三分之二,其他参政党在未来的政治格局中能起到有力的竞争制衡作用。第七,政治上提倡和解与共识,减少了由于种族矛盾和历史性问题可能激化的暴力冲突。“真相与和解委员会”从1996年到2003年共审理22万多个案例。当然,在这个过程中,南非仍然面临着失业率高、贫富差距加大、酋长权威与现代民主的冲突等诸多问题,但民主制度的确在南非已经得到巩固,并且在民主质量上皆有不错的提升。自由之家的民主指数显示南非民主程度从1994年的5.5跃升至1995年的6.5后,一直稳定下来。

3.持续停滞型。这类国家民主化过程中只具备一部分支持性条件且民主巩固过程中不利条件较多,民主转型后民主制度建立了,但民主质量始终未有提高,持续停滞在完成转型的阶段,在巩固层面上也只是民主政体不会崩溃,形成的是模式B或模式C,即完成巩固的民主国家或消极巩固的低度民主国家 (选举民主),而且这种状态可能一直持续下去。如巴拉圭、菲律宾、乌干达、乌克兰、赞比亚、萨摩瓦都属于这种模式。这里以菲律宾为例。

菲律宾从1986年恢复民主制度以来,至今已24年,但却经历了两次重大政治变故,一次是2001年大规模群众抗议和军事干预致使当时的总统埃斯特拉达下台,2003年又经历一次未遂军事政变。另外,2005、2006年,总统阿罗约被反对派议员弹劾,并且有数万人聚集在马尼拉商业区进行示威游行。与政治风暴相伴随的则是菲律宾经济无起色,且民主质量未有提升,持续维持在中等水平。依据 “自由之家”1994年至2006年的民主指标显示,菲律宾的民主指数一直在4.5(1994年)、5.0 (1995年)、5.5 (1996—2004)、5.0 (2005—2006)之间徘徊。事实上,菲律宾具有长期的宪政传统与民主文化,有充满活力的公民社会,这使菲律宾转型开始时在民主质量上就表现不错。但是,国内存在长期的分离主义运动,这是政局稳定的障碍;总统制背后是传统寡头精英的统治,这些家族政治势力几乎控制了菲律宾从全国到地方的各级选举,民主制度下实际上盛行的则是庇护主义、侍从主义和政治腐败;相应地,政党运作是家族化、个人化和人情化,政党组织松散。这些因素皆造成了寡头精英与下层民众的经济政治上的分化与对立;同时,政府的弱势使文人至上原则并没有牢固地树立起来;天主教、军人与群众运动结合制造政治危机的初衷是为了寻求政治参与的途径,打破寡头精英的操控,但却常常成为精英们政治斗争的工具。

4.曲折倒退型。这类国家在转型中支持民主巩固的有利条件较少而不利条件较多,民主化进程中民主质量一度由于民主制度建立而提高,但由于不利条件没有得到克服,使民主质量受到条件上的制约而倒退,且可能从模式B降为模式C,即由完成巩固的民主国家变为消极巩固的低度民主国家,如俄罗斯、约旦、委内瑞拉;或从模式C变成模式D,即从消极巩固的低度民主国家变为民主政体崩溃的低度民主国家,如津巴布韦、科特迪瓦。这里以俄罗斯为例。

在民主转型后的政治发展过程中,俄罗斯通过组织选举、颁布新宪法和组成新政府一系列步骤建立了民主制度,且政府与议会之间按照宪法要求运作;政党制度也逐渐走向成熟,在1995年杜马选举和1996年总统大选及其之后的历次选举中,各个政党都在宪法规定的范围内进行竞争和斗争,多党竞争逐步从最初的无序与情绪化走向比较理性化和法制化的轨道①参见唐贤兴 《民主与现代国家的成长》,复旦大学出版社2008年版第289—291页。;民众对政治比较冷淡,但仍保持了较高的投票率,2004年总统大选投票率是64.4%,2008年总统大选投票率达到69.6%②《梅德韦杰夫得票数量创俄罗斯总统选举历史新高》,载 《人民网》2008年3月3日,http://world.people.com.cn/GB/1029/42356/6950592.html。。

俄罗斯转型时起点较低,集合了对民主巩固不利的各种条件。首先是严重的国家性问题③国家性问题,指的是民族主义、国家和民主的关系,即民族主义与国家构建的矛盾。,前苏联解体后各种形式的民族主义在前苏联解体后纷纷成为活跃的政治力量,而地方选举先于国家选举的安排,进一步造成了严重的分裂性后果④参见 [美]胡安·J.林茨、阿尔弗莱德·斯泰潘 《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,浙江人民出版社2008年版第382页。。其次,前苏联在解体前实际上已是 “衰退式后全能主义”,主要特征是国家能力弱化,公民社会组织缺乏独立性且依附于政治组织。第三,俄罗斯政治文化中有强烈的反西方民族主义色彩,也有东方式的崇拜个人的集权主义意识,俄罗斯民众对于西方的市场经济、民主制度有抵触情绪。民主转型后存在的问题也是突出的:半总统制造成总统和议会互相掣肘,政治危机频频发生,总统利用个人光环塑造凌驾于政党之上的自我形象,这种统治风格难以就经济改革政策达成共识;多党制政党体系混乱,党派构成错综复杂,政党组织不稳定,政党的建立往往是由领袖推动,而不是政党推出领袖;经济自由化改革先于政治重建,不利于经济的稳定和恢复,且导致贫困人口增多、不平等现象加剧、小资产阶级和小商人利益遭到侵蚀①参见 [美]胡安·J.林茨、阿尔弗莱德·斯泰潘 《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,浙江人民出版社2008年版第415—417页。;法治无法建立,一方面这和普遍软弱无力的执法基础密切相关,政府在很多方面都没能履行法律义务,正式制度 (包括司法系统)一般被认为是高度腐败和自私自利的,得不到民众的尊重②1994年 《新俄罗斯十年发展趋势晴雨表》显示,只有17%的人会相信司法系统;2000年是19%,2001年是23%。参见 [英]阿莉娜·V.莱德尼娃 《俄罗斯社会的潜规则》,吉林出版集团2009年版第22页。;另一方面,非正式规则成为弥补正式体制缺陷的必要手段,寻租、黑金公关、抹黑、地下贸易等成为正式制度下活生生的政治事实,进一步恶化了政治信任;选举成为资本家获利的生意场,媒体失去了独立性,公众对选举、新闻自由态度漠然;公民社会组织虽然显著增多超过了二十万个,但参与性并不高。

但总的来说,民主制度没有中断,从1994—1999年民主质量处于中等水平,政治权利和自由权利有一些保障③根据 “自由之家”的数据,俄罗斯1994—1999年的民主等级为4.5,政治权利为3.0,自由权利为4.0。。2000年,普京就任总统后,实行了一系列构建强大国家能力的措施,包括对车臣和高加索极端势力的武装行动,削减地区领导的权力,限制大众传媒,制服国家寡头势力;利用行政手段打击非政府组织,迫害政治上有反对意见的学者和商人,并且在2005年通过一系列国家加强法,新的法律废除了政府官员的直接选举。实质上,俄罗斯在民主质量上已经滑入了很低的水平,被定为 “不自由”“不民主”的国家④[美]查尔斯·蒂利:《民主》,上海人民出版社2009年版,第131—133页。,只是民主制度依然在运行,但却具有显著的威权主义特征。

5.反反复复型。这类国家在民主化过程中也是支持性条件和不利条件皆有,民主转型后伴随民主制度的建立,民主质量也有所提升;但是不利条件并没有消除,于是面临危机时民主巩固进程就会受到威胁或者中断,但是由于其他支持性条件的作用,又会很快恢复民主制度。于是,民主质量忽上忽下,但民主政体又不会崩溃,这种进程是在模式B与模式C——即完成巩固的民主国家与消极巩固的低度民主国家——之间反复,如泰国、赞比亚、乌克兰。这里以泰国为例。

泰国是君主立宪制国家,且国王的地位稳固,即使1992年 “五月风暴”后泰王依然左右着泰国的政治。在泰国,1973年由学生引发的民主运动和1992年由政党领导的政治抗争都显示出泰国民众对民主的信仰,这推动了泰国民主化的进程。同时,泰国军人即使在1992年民主转型后依然独立于国家政治体系之外,没有完全实现军人国家化和中立化,这成为民主进程的主要障碍。泰国的政党短命、意识形态弱,政党不过是政客实现政治利益的工具,小党林立,政府频频更迭,政策也变幻不定。社会关系的主要特征是庇护关系,且极为强调物质权利,这反映在民主政治中就是金钱政治盛行,个人崇拜超过常规的政治参与。具有民主信念的政治精英希望推动泰国民主化,在1997年制定新宪法,改变了选举制度,促使政党体系由分散的多党制转变成相对集中的政党制度。于是,泰爱泰党在他信的领导下迅速崛起,分别在2001年、2005年的选举中获得胜利,形成了议会中一党独大的局面,这本来有助于推动经济发展、提高政府效能、加强国家能力。然而,由于他信在执政过程中没有处理好与军队、资产阶级、中产阶级的关系,侵犯了这些利益群体的权益;加上其以权谋私、对媒体加以控制、打击反对者等行为引起了公众的强烈不满,最终促使军队以 “民主”的名义发动军事政变,终止宪法,解散议会、内阁和宪法法院。虽然一年后,泰国新宪法顺利通过,部分民主程序也得到了恢复,但是军事政变仍然对民主进程造成了负面影响,如新宪法推翻了许多1997年宪法中的民主成果,人民的声音被削弱,权力集中在军人与官僚手中,军人的政治空间进一步扩展;政党体系再次出现小党林立的混乱局面。需要注意的是,无论是民众政治运动的成功,还是军事政变的干涉,都得到了泰国国王的支持,也就是说国王实质上是保守的力量。但为了获取民众的支持,他会以民意的形式作幕后推手,干涉泰国的民主巩固道路。因此,泰国民众对民主的支持使得泰国的民主制度并不会崩溃,但是泰王、军人、政党种种非民主的行为则使得民主进程常常中断。泰国在1994年的民主评分是4.0,1996—1997年是5.0,1998至2004年是5.5,2005年是5.0,2006年则是2.5①参见喻常森 《转型时期泰国政治力量的结构分析》,载 《东南亚研究》2007年第5期;王子昌 《再论泰国的社会结构变化、精英选择与政治发展》,载 《东南亚研究》2004年3期;赵海立 《民主的倒退与民主的尴尬:泰国政变的合法性分析》,载 《南洋问题研究》2007年第1期;凯文·休伊森《泰国的君主政体和民主化》,载 《南洋资料译丛》2002年第2期。。

结 语

从上述对民主巩固道路和案例的分析可以得出一些重要的结论。第一,民主化的初始条件并不能决定最后的结果——形成什么类型的巩固模式。第二,转型初期具有比较高的民主质量,转型后的巩固道路就会比较顺利,因为与高民主质量相适应的各方面条件已经具备,属于 “顺利发展型”或 “持续增强型”的巩固进程。如果支持性条件和不利条件参半,这就得看这些因素是如何起作用,是如何发生化学反应的,这实际上是一个制度、行为与文化的互动过程,互动得好,也可能走上“显著增强”的道路;互动得不好,就可能是 “持续停滞型”、 “曲折倒退型”或“反反复复型”。第三,制度、文化与行为是相互构建的,在民主巩固进程中并无谁先谁后更利于形成巩固的规律,制度能够对行为进行规范与约束,并且引导文化上的变化;文化是行为的反馈,也是制度的合法性基础;行为是制度下个人利益策略与集体态度约束的综合考量,反过来也能推动制度的变革,影响文化走向。因此,恰当的制度设计能够显著增强民主行为与态度上的支持,而行为的负面效果对制度与文化具有显著的削弱效应,同时,基础稳固的文化则能够防止制度与行为向去民主化发展。在制度、行为与文化之间的互动过程中,通常走上顺利发展道路或持续增强民主道路的国家,都具有较好的文化条件基础,转型后制度设计合理。

我们可以根据这些要素和结论分析中国民主道路发展状况,具备哪些有利条件,有哪些不利因素,这些因素组合可能出现哪些困境,从而为完善有中国特色的社会主义民主政治提出有效的建议。激进革命式的民主转型虽然可以对一个国家民主道路起到快速推动的作用,但是往往面临着民主化过程中文化、态度与行为诸多因素的阻碍;反而是渐进改革式的民主化道路能够减轻政治变革带来的社会冲突,不断反思政治实践中存在的问题,不断调整民主试验的步伐,相应地,民主文化与行为得到培育与锻炼,高质量的民主水平也就水到渠成。这也是中国民主道路的最优选择。