中国与东盟农产品产业内贸易研究

2012-09-20胡中应

胡中应

(1.皖西学院 经济与管理学院,安徽 六安237012;2.南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京210095)

一、引言

2002年,中国和东盟共同签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》,这标志着中国与东盟的经贸合作进入到了一个新的历史阶段。《框架协议》规定,中国和东盟双方从2005年起开始正常轨道产品的降税,中国在2010年和2015年分别与东盟老成员(文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国)、新成员(越南、老挝、柬埔寨和缅甸)建成自贸区,从而实现贸易自由化。

中国-东盟自由贸易区早期收获计划是从农产品关税下调开始的,2006年约600项农产品的关税降为零,双方农产品贸易出现明显增长。从贸易总量上看,2007~2011年,中国-东盟农产品贸易额分别为1 644 645、2 008 742、1 860 760、2 706 127及3 889 788万美元,5年平均贸易额为2 422 012万美元。总体而言,中国与东盟的农产品贸易处于逆差地位,年均逆差额约1 136 858万美元,其中对马来西亚、泰国和印度尼西亚的逆差占到了对东盟逆差总额的97.68%,中国仅对菲律宾、新加坡及文莱3国农产品贸易保持数量很小的顺差。从增长速度看,中国与东盟贸易额年均增长速度达到26.32%,其中,增速最快的是中柬(66.17%)、中 老 (57.86%)、中 越 (39.64%)、中 泰(27.81%)及中印(26.37%)农产品贸易。

产业内贸易是指一定时期内某一特定产业内同类产品同时发生输入和输出的活动。相比产业间贸易而言,产业内贸易更符合经济发展水平相似的贸易双方对产品多样化的需求,而且其产业调整成本更小,且不会发生收入再分配效应,因而成为当前各国贸易结构调整和优化的方向。中国与东盟在地理位置、自然禀赋、生产传统、技术水平及生活习惯等方面较为相似,两者产业内贸易水平如何?现有文献或对中国与东盟整体农产品贸易和竞争关系进行分析[1-3],或对中国与东盟特定国家农产品特定农产品贸易进行研究[4-5],但缺少对中国-东盟双边关税下降后农产品产业内贸易水平的实证研究,也缺少对中国与东盟10国农产品产业内水平的全面研究。因此,文章试图采用双方农产品关税下降和取消后的贸易数据,实证研究两者农产品产业内贸易整体水平、不同类别的农产品产业内贸易水平及中国与东盟内部不同国家农产品产业内贸易水平,并为如何提高中国与东盟产业内贸易水平提出相关建议。

二、测度方法及数据来源

(一)测度方法

目前最具代表性的测算产业内贸易的方法是GL指数和MIIT指数,这两种指数分别从静态和动态对两国(或地区)的产业内贸易水平进行测度。

1.GL指数。该指数由Grubel &Lloyd(1975)[6]提出,是目前应用最为广泛的测度产业内贸易的方法。其计算公式为:式中,Xi、Mi为两国(或地区)第i类农产品当年的出口额和进口额,GLi为第i类农产品产业内贸易指数。进一步可以计算两国整体产业内贸易水平:GLA=,式中ki为第i类农产品在整个农产品贸易中的权重,GLA表示两国(或地区)农产品整体产业内贸易指数。GLi与GLA的值介于0和1之间,值越大(一般以0.5为界),表明两国第i类(或整体)农产品贸易以产业内贸易为主,反之则表示产业间贸易占优势。

2.MIIT指数。边际产业内贸易指数(MIIT)由Bruelhart(1994)[7]提出,是一种动态测度产业内贸易水平的方法,旨在测量一定时间跨度下贸易增量的产业内贸易水平。其计算公式为:MIITi=1-式中,ΔXi、ΔMi表示两个时期第i类农产品的出口额增量与进口额增量,MIITi为第i类农产品边际产业内贸易指数。同样可以计算两国整体边际产业内贸易水平:式中ki为第i类农产品在整个农产品贸易中的权重,MIITA表示两国(或地区)农产品整体产业内贸易指数。MIITi与MIITA的值越大,表明该类(或整体)农产品贸易量的增加主要是由产业内贸易带动的,反之,则表明贸易量的增加主要由产业间贸易引起的。

(二)数据来源

关于农产品的定义,世界贸易组织(WTO)、联合国粮农组织(FAO)以及联合国贸易和发展会议(UNCTAD)等统计机构都有不同的划分标准。为了保持数据的一致性,文章采用的数据来源于联合国统计署贸易数据库(UNCOMTRADE),划分标准采用的是SITC(Rev.4)中0、1、2、4类中的全部产品减去第2类中的第27、28章产品,具体包括:00(活的动物及其他动物的分裂)、01(肉及肉制品)、02(乳制品和蛋类)、03(鱼)、04(谷物和谷物制品)、05(蔬菜和水果)、06(糖、糖制品及蜂蜜)、07(咖啡、茶、可可、香料,及其制造)、08(饲料)、09(杂项食品产品)、11(饮料)、12(烟草及烟草制品)、21(皮、表皮和毛皮、原料)、22(油籽和含油果实)、23(天然橡胶)、24(软木及木)、25(纸浆及废纸)、26(纺织纤维)、29(天然的动物和植物原料)、41(动物油脂)、42(不挥发性动植物油脂,原油,成品或分馏)和43(加工过的动物或植物油脂及非食用的动植物油脂)。

三、结果与分析

(一)GL指数

1.中国-东盟农业分部门产业内贸易GL值

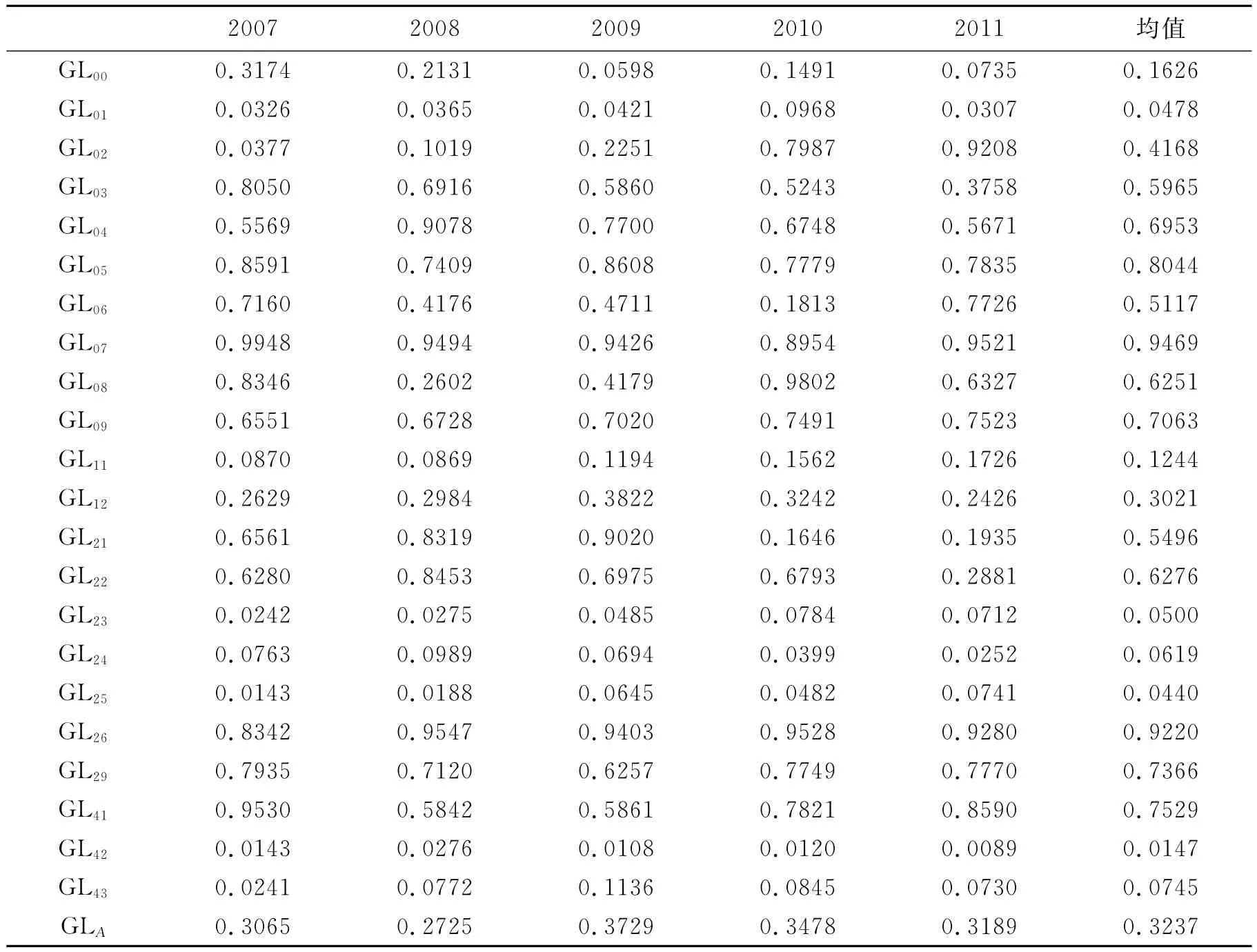

从中国与东盟农产品贸易的商品结构看,中国对东盟农产品出口居于前10位的产品类别分别是05、03、09、29、12、04、06、26、08和07,这10类占中国对东盟农产品出口总额的90.87%。中国从东盟农产品进口居于前10位的产品类别分别是42、23、05、24、25、09、43、04、03和26,这10类占中国从东盟农产品进口总额的96.14%。从表1可以看出,中国与东盟产业内贸易总体水平较低,5年GL均值约为0.323 7。但是农业各门类的产业内水平并不一致,有12个部门的产业内贸易GL值大于0.5。从5年均值看,产业内贸易水平最高的5个部门依次为07、26、05、41和29,最低的5个部门分别为42、25、01、23和24。

2.中国-东盟农业分国别产业内贸易GL值

从中国与东盟农产品贸易的国别结构看,中国对东盟农产品出口额最大的5个国家分别是马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾,约占中国对东盟农产品出口总额的90.53%。从东盟进口额最大的5个国家分别是马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南和缅甸,约占进口总额的73.37%。从表2可以看出,中国与东盟10国的农产品产业内贸易水平较低,中国与东盟国家的农产品贸易主要以要素禀赋为基础的产业间贸易为主,但与越南和泰国的产业内贸易水平相对较高。这也可以从和中国贸易量最大的4个东盟国家(马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南)的农产品进出口结构来验证,中国从马来西亚进口的主要是天然橡胶、木材及动物油脂,出口的主要是蔬菜水果、鱼和肉制品;中国从印度尼西亚主要进口天然橡胶、木材、动物油脂类,出口主要是蔬菜水果、鱼和烟草;中国从泰国主要进口天然橡胶、蔬菜水果、木材和谷物,出口主要是蔬菜水果、植物油、谷物和纺织纤维;中国从越南主要进口蔬菜水果、木材、橡胶和谷物,出口主要是蔬菜水果、植物油、鱼类和纺织纤维。可见,中国与马来西亚和印度尼西亚在主要进出口产品类别上重合度很小,而与泰国、越南的进出口商品结构较为相似。

表1 中国-东盟农业分部门级整体产业内贸易GL值(2007~2011)

表2 中国-东盟农业分部门产业内贸易GL值(2007~2011)

(二)MIIT指数

从表3可以看出,中国与东盟农产品边际产业内贸易水平较高,均值达到0.833 8,表明中国与东盟农产品贸易量的增加主要是由产业内贸易引致的,这从动态上说明了中国与东盟农产品产业内贸易的发展趋势良好。从分部门的5个时间段均值来看,07、05、09、26和25等行业的产业内贸易对中国与东盟国家农产品贸易的发展贡献最为明显,而01、02、11等行业的产业内贸易增长缓慢。

四、结论与建议

(一)结论

1.从静态来看,GL指数5年均值为0.3237,表明中国与东盟农产品产业内贸易水平较低。分国家的研究也表明,中国与东盟各个国家之间的产业内贸易水平较低,只有中越之间的农产品产业内贸易GL值大于0.5,具有较高的产业内贸易水平,并且中国与距离较近的东盟国家产业内贸易水平相对较高。

表3 中国-东盟农业产业内贸易部门及整体MIIT值(2007~2011)

2.从动态来看,MIIT指数5年均值为0.8338,表明中国与东盟近年来农产品边际产业内贸易水平很高,产业内贸易在农产品贸易增长中起到了重要的推动作用,两个经济体之间的产业内贸易显示出明显增速与潜力。

3.总体而言,中国与东盟农产品贸易以产业间贸易为主,参与国际分工和国际贸易的基础仍然是资源禀赋。

(二)建议

1.加强投资合作。经济发展水平相似导致的需求结构相似,会促进产业内贸易的发展,但东盟国家中既有经济发展水平明显高于中国的国家,如新加坡、马来西亚,也有相对落后的国家,如越南、柬埔寨、缅甸,要破除这种经济发展水平差距,中国应利用与东盟建立自由贸易区的契机,积极融入与东盟的分工与贸易协作中去,既要吸引东盟国家对华投资,又要对相对落后的国家进行直接投资,以调整并优化产业结构,提升产业内贸易水平。

2.加快产业转移。地理位置的远近是影响产业内贸易的重要因素,中越、中泰之间产业内贸易水平较高的结论也佐证了这一理论。因此,中国与东盟农产品产业内贸易的发展应充分利用与某些东盟国家地域相连的优势,加快将相关农产品产业转移至东盟国家距离更近的中国西南地区,以节约成本,享受自由贸易区的贸易创造效应,提升双方的福利水平。

3.创造产品差异。产品差异化是产业内贸易的基础,这种差异体现在质量、技术以及售后服务等各个方面。泰国与越南大米注重品牌建设,因而其国际竞争力在世界市场上具有明显优势。因此,中国应加大技术和资金投入,改进农产品流通、储藏技术,注重品牌建设,创造农产品质量的差异化,提升中国与东盟产业内贸易水平。

[1]孙林,李岳云.中国与东盟主要国家农产品的贸易竞争关系分析[J].世界经济研究,2003,(8):81-85.

[2]孙笑丹.中国与东盟国家农产品出口结构比较研究[J].当代财经,2003,(3):106-112.

[3]黄蝶君,庄丽娟.中国与东盟农产品产业内贸易研究[J].世界贸易组织动态与研究,2008,(8):26-32.

[4]陈富桥,祁春节.中泰两国农产品贸易的竞争性与互补性研究[J].国际贸易问题,2004,(2):40-43.

[5]朱允卫.中泰农产品产业内贸易的实证研究[J].农业经济问题,2005,(7):35-40.

[6]Grubel,H.,& Lloyd,P.Intra-industry trade:Theory and measurement of international trade in differentiated products[M].London:Macmillan,1975.

[7]Bruelhart,M.Marginal Intra-Industry Trade:Measurement and Relevance for the Pattern of Industrial Adjustment[M].Weltwirtschaftliches Archiv,1994.