安徽城市中心性及皖北中心城市定位分析

2012-09-20田秀华杨莲娜

田秀华,杨莲娜

(安徽财经大学 商学院,安徽 蚌埠233041)

安徽省十二五规划在阐释如何加快推进城镇化,构建现代城镇体系时,要求做大做强中心城市,分3个层次定位:第一,合肥定位是区域性特大城市,在全国省会城市中去提升地位;第二,芜湖定位是安徽省次中心城市,与马鞍山、铜陵和池州组团式发展;第三,安庆、蚌埠、阜阳分别定位为皖西南、皖北、皖西北区域中心城市。本文拟运用中心地理论,定量分析安徽省城市中心地,并对蚌埠市城市定位进行分析。

一、城市中心性相关研究

德国地理学家克里斯塔勒(W·Christaller)最先提出城市地理学中两个重要的概念:中心地(Central Place)和中心性(Centrality)。中心地是指为区域内及区域外居民提供各种商品和服务的居民点,而度量中心地等级高低的重要指标就是中心性,它反映中心地为其周围地区提供货物和服务能力的相对重要性。可见,城市中心性的度量有助于评价不同城市在城市体系中的相对地位和等级层次,描述城市体系中网络空间的交互作用,以及确定城市的直接服务范围。中心地理论自20世纪60年代引入我国以后得到了广泛应用[1-6]。为了给人以量的直观认识,很多学者以定量的方法描述一个城市的中心性:如利用最小需要量和主成分分析法,对1997年全国223个地级以上城市的中心性等级体系进行了实证研究,并根据城市中心性指数的高低,把我国城市划分为5级体系[3];选择人口的密度、第三产业的比重、辐射性行业的从业人数等指标来测量武汉市城市的中心性[5];在建立评价指标体系基础上,基于区位商法和主成分分析法对辽宁省地级及以上城市中心性进行了测度和研究[7];根据城市中心性的内涵,从生产、商贸、信息、交通和科教等5方面的中心性来构建城市中心性的综合评价指标体系,并运用熵值法实证分析了淮海经济区主要城市的中心性[1]。

二、安徽城市中心性的度量

(一)评价指标体系和数据来源

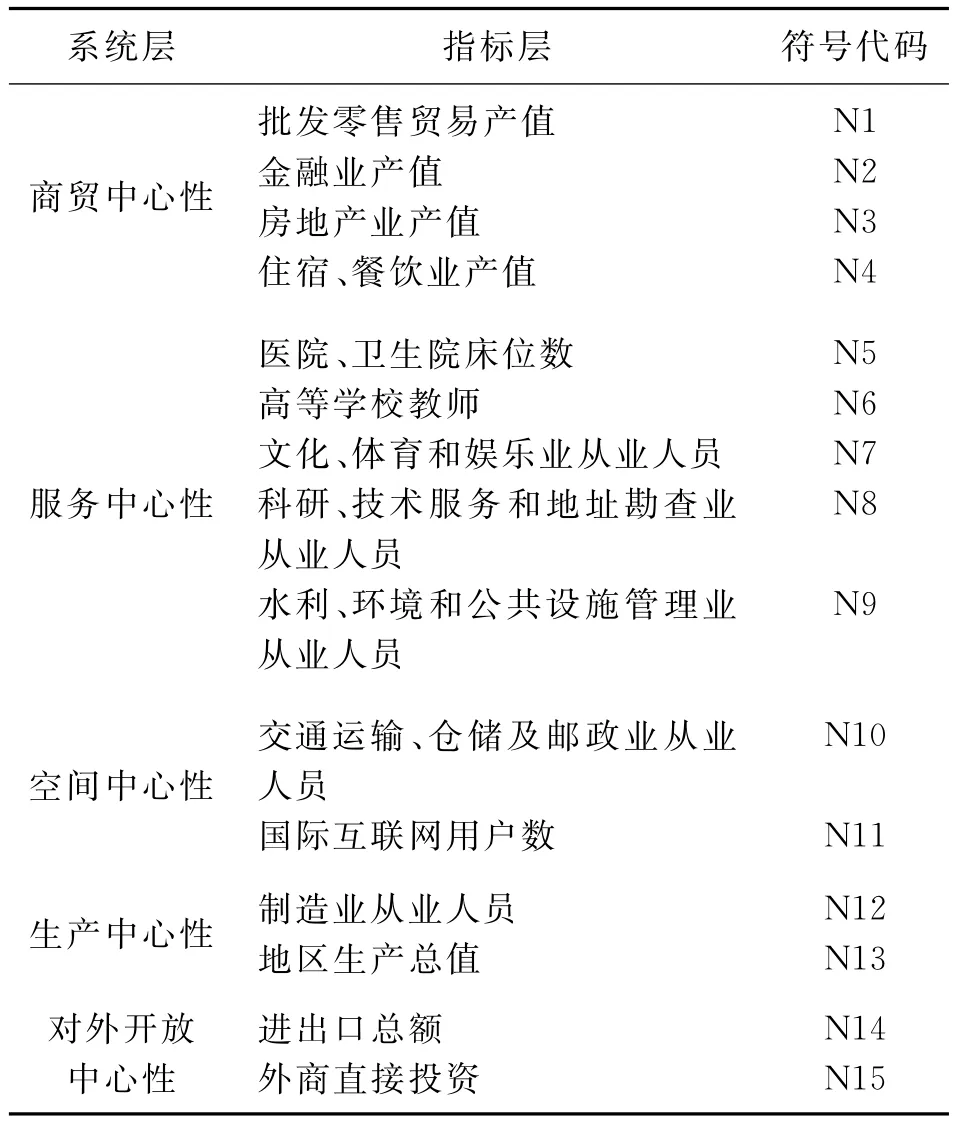

考虑到指标体系建立的科学性、代表性、可行性、动态性和完备性等原则,参阅已有研究成果,将城市中心性系统分为商贸、服务、空间、制造、对外开放等5个子系统,选取15个评价指标,构建城市中心性评价指标体系(见表1),对安徽省不同年份17个市的城市中心性进行综合评价。其中,商贸中心性反映商业流通、现代服务业等方面优势;服务中心性反映科技、教育、文化、卫生及公共管理方面服务等方面优势;空间中心性反映改变空间距离、信息沟通方面优势;生产中心性反映产品制造优势;对外开放中心性反映和国外商品、服务生产和交换方面优势。文中用来计算安徽城市中心性的原始数据全部来源于2006年、2009年、2010年和2011年《安徽统计年鉴》。

表1 城市中心性评价指标体系

(二)计算方法

为了克服多个指标变量间信息的相互重叠和人为确定权重的主观随意性,比较合理有效地测量每年安徽省不同城市总的中心性指数,以及不同城市在不同时期商贸、服务、空间、制造、对外开放5个方面的中心性,我们采用了熵值法。其主要步聚为:

(1)建立初始矩阵。考察对象是17个城市,每个城市有15项评价指标,那么原始指标数据矩阵为X ={xij}17×15(1≤i≤17,1≤j≤15),则xij为第i个城市第j个指标值。

(2)数据标准化。为了消除不同指标单位、数量级及指标正负取向的差异,对初始数据做标准化处理。定义标准化矩阵:Y = {yij}17×15,其中,yij=,0≤yij≤1。

(3)计算各指标熵值。令k=1/ln 17,则:ej=-k∑yijlnyij。

(4)计算指标差异性系数gj=1-ej。

(5)计算指标权重wj=gj/∑gj。

(6)计算第i个城市第j项指标指数fij,则fij=wi*yij

(7)计算各城市的综合指数fi=∑fij。

(8)比较不同年份样本的评价值。通过比较不同年份模型值,动态呈现不同城市中心性变化规律,进而揭示背后的深层次原因。

(三)计算结果

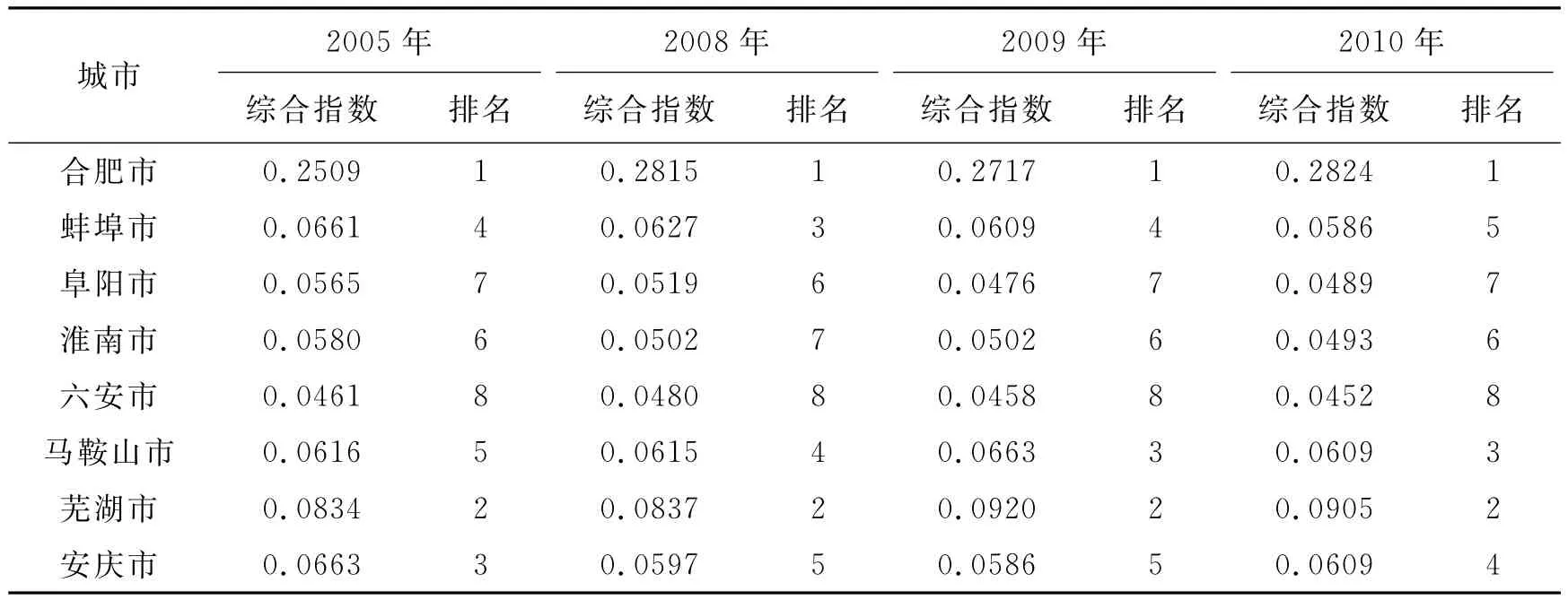

选择2005年、2008年、2009年和2010年数据一起作为样本数据,动态分析安徽省主要城市中心性评价综合指数和排名变化,见表2。

表2 安徽省主要城市中心性评价综合指数和排名动态变化

从表2可以看出2005年、2008年和2009年3年安徽省主要城市中心性评价综合指数前8个城市名称没有变化,但是排序有变。合肥市、芜湖市稳稳站住前两名位置,而六安市第8的位置也没有发生变化,而蚌埠市、阜阳市、淮南市、马鞍山市和安庆市竞争比较激烈,总的而言,马鞍山发展很快,已稳定跨入三甲行列。安庆市发展中遇到困难,不过2010年回升到第4的位置。蚌埠市从2008到2010年数据来看,一直处于下滑状态,每年下调一个位次。

三、皖北中心城市定位的决策依据

(一)皖北六市中蚌埠中心性综合指数最高

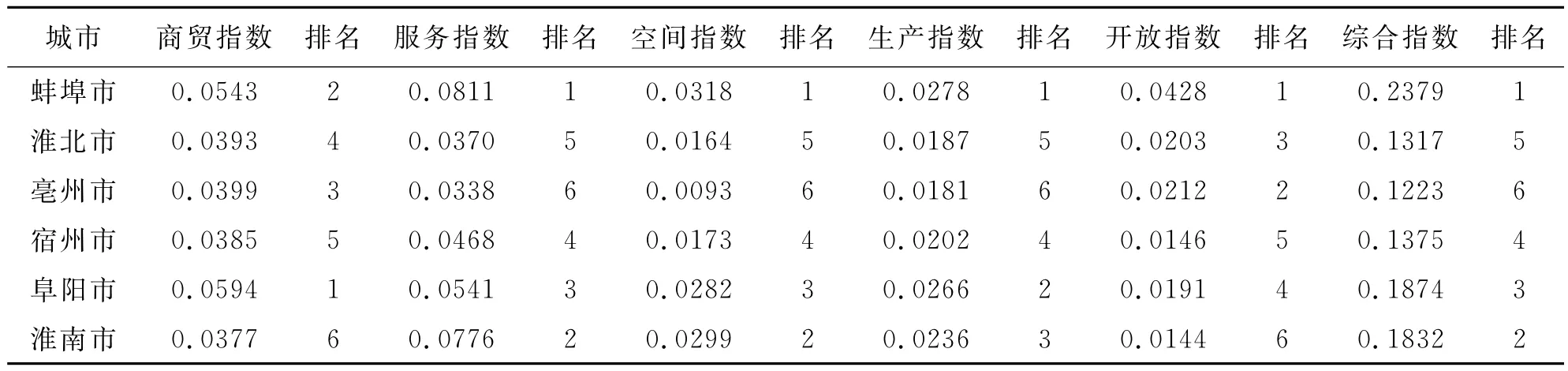

由上表2,不难发现蚌埠市发展遇到了困难,但是和皖北其他5市(淮北、亳州、宿州、阜阳和淮南)相比较,依然坐稳第一把交椅。所以,蚌埠市被安徽省确定为皖北中心城市,这是重要的原因之一。表3清楚的反映,2010年蚌埠市在服务、空间、制造、对外开放等4个子系统的中心性指数最高,综合指数最高,只是在商贸指数上略低于阜阳市。

表3 2010年皖北六市中心性评价

(二)历史和现实条件方面的依据

从过往历史来看,蚌埠一直是皖北地区的中心,解放之初更是安徽数一数二的城市,这或许也是安徽省如此定位蚌埠的重要原因。(1)商贸基础较好。历史上,蚌埠是皖北商贸重镇,特别是20世纪80年代,蚌埠成为各类商品的二级调拨中心,被称为安徽“南京路”的淮河路聚集着皖北地区的“商气”。然而,随着改革开放的深入进行,在一段相当长的时间内商贸连年亏损,雄风不再。可喜的是,近年来蚌埠再现商贸重镇雄风之势。2011年社会消费品零售总额达到318亿元,增长18%,宝龙城市广场二期、沃尔玛购物广场投入运营,蚌埠商之都开业,黄河集团、苏宁电器、香港华地等一批高端商贸企业签约落户。(2)科教资源富饶。蚌埠坐拥丰富的科技教育资源:10所高等院校、38家国家、省驻蚌科研院所和企事业单位,在省内的科教资源总量仅次于合肥。在皖北区域,蚌埠的这些资源,无疑是其他城市无法超越,不可比拟的。(3)交通枢纽凸显。位于淮河中下游,面向长三角,是全国重要的交通枢纽。从2010年开始,蚌埠全面构建综合交通体系:第一,依托公路,逐步实现蚌埠城乡交通一体化,半小时到达淮南、怀远、固镇、五河、凤阳;第二,依托高速铁路、城际铁路和高速公路,1~2小时到达合肥、淮安、徐州、阜阳、宿州、亳州;1小时到达南京,2小时到达上海;第三,依托淮河,实现区域内河航运中心。(4)工业基础良好。从工业来看,蚌埠工业门类齐全,轻重比例协调,不是单一的资源型城市。历史上蚌埠以工业闻名,建国之初是国内为数不多的重要工业城市,有着良好的轻、重工业基础,如“一五”期间的100个重点项目,蚌埠市即占3项。如今,蚌埠在装备制造及汽车零部件、光伏、生物质、精细化工、电子信息、新材料和新能源、纺织服装、现代农业、现代服务业等方面,都有较好的产业基础;柠檬酸、燃料乙醇、乳酸、汽车空调电磁离合器、滤清器、天然气压缩机、消防车、起重机、太阳能电池及设备、导电膜玻璃等30多个龙头产品在全国乃至国际上具有技术和规模竞争优势,蚌埠市正焕发出老工业城市的青春。

四、结束语

从上面的分析可知,蚌埠成为皖北中心城市有其历史的原因、现实的有利条件和数据支撑。但是,我们至少还应看清楚3点:一是城市中心性评价指数和排名,将和指标体系的设计、样本数据的选择有很大的关联性;二是蚌埠市经济基础相对薄弱,增速相对较慢,与其他区域性中心城市比较有明显差距。2010年蚌埠市地区生产总值达到638.05亿元,排名第9,前5名依次是合肥市、芜湖市、安庆市、马鞍山市和阜阳市;人均地区生产总值达到20 223元,排名第10,离区域性中心城市人均GDP 5 000~8 000美元标准还有很大距离,人均地区生产总值前5名依次是铜陵市、马鞍山市、芜湖市、合肥市和淮南市,而合肥、芜湖、安庆和阜阳地区生产总值都居前5。三是政策机遇。蚌埠是合芜蚌自主创新综合配套改革试验区建设的重要“一极”,政策上的“三驾马车”将会拉动蚌埠自主创新驶入“春天里”。要想抓住这个潜在的机遇,必须深入分析自主创新综合配套改革试验区建设的本质特征和内在规律,强化创新驱动的战略意识,才能真正吸引资金和人才,跨入创新型城市行列。

[1]薛丽芳,欧向军,谭海樵.中国矿业大学资源与地球科学学院[A].地理与地理信息科学报,2009,(3):52-59.

[2]周一星,张莉.改革开放条件下的中国城市经济区[J].地理学报,2003,(2):271-284.

[3]周一星,张莉,武悦.城市中心性与我国城市中心性的等级体系[J].地域研究与开发,2001,(4):1-4.

[4]孙斌冻.辽宁省城市中心性研究与城市发展[J].人文地理,2008,(2):26-35.

[5]李妮莉.论武汉市城市中心性与城市发展[J].理论月刊,2004,(5):52-61.

[6]俞勇军,陆玉麟.省会城市中心性研究[J].经济地理,2005,(5):156-169.

[7]孙斌栋,胥建华,冯卓琛.辽宁省城市中心性研究与城市发展[J].人文地理,2008,(2):77-79.