公共政策执行系统的受众主体性分析

2012-09-15姚曦亮

姚曦亮

(中共攀枝花市委党校,四川攀枝花617000)

公共政策执行系统的受众主体性分析

姚曦亮

(中共攀枝花市委党校,四川攀枝花617000)

从信息传播的角度来看,政策执行首先是一种特定的信息传播活动。在当代民主背景和宪政框架下,它是政策执行者与政策受众之间就政策目标和政策执行手段做出的信息互动和相互调适。在此过程中,层次有别、归属有别、利益有别的政策受众借助两类博弈和两大路径,行使自身的民主权利,争取并维护自身的利益。以社会主义和谐社会战略思想为指导,尊重政策受众的主体性,并利用和引导主体性,是推动公共政策执行科学化、民主化、法治化的有效途径。

政策执行;政策受众;主体性

在传播学视角下的政策执行,首先是一种特定的信息传播活动,即在政策制定之后,政策执行者借助媒介,向政策受众进行政策宣传、分析、解释、沟通的信息传播活动。在此过程中,网络媒体的兴起与市民社会的现实存在使得政策受众的主体意识进一步增强,主体行为进一彰显,对于政策执行的影响也日益重大。鉴于此,笔者力图从政策受众概念的提出、政策执行系统信息传播模型以及舆论共振和压力形成模型的建构出发,对政策受众的结构、受众主体性实现模式等多个方面进行分析,就执行系统政策受众的主体性问题作初步的探讨。

一、政策受众概念的提出

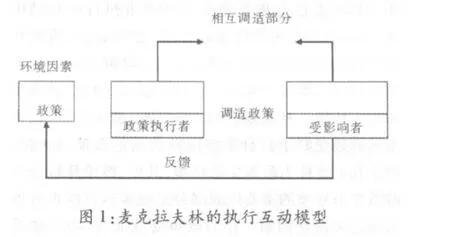

政策执行作为一个系统而存在,它的基本特征就是运动。运动之一,即是政策信息的传播。美国学者麦克拉夫林的执行互动模型,充分地展示了在政策执行过程中,执行系统各要素之间的相互作用,尤其是执行组织与受影响者之间对执行目标、执行手段所做出的调适互动,而政策执行的有效与否取决于两者相互调适的程度(见图1)。

依据麦克拉夫林的执行互动模型,笔者着重对执行系统各要素之间的信息传播进行描述,得到如下的政策执行系统信息传播模型(见图2)。

在上述政策执行系统信息传播模型中,可以看到该模型与麦克拉夫林的执行互动模型相比,不同之处在于:第一,政策受众代替了受影响者。这一替代的必要性在于,媒介即讯息。当前,网络媒体的兴起和市民社会的发展对于当代民主发展和公共政策运作影响深刻。一是直接民主和半直接民主借助开放、匿名的网络平台快速发展。网络发言、网络参政已经成为了越来越多政策受众行使自身民主权利,争取并维护自身利益的一种范式。网络市民逐步成为市民社会中的中坚力量。二是传统公共政策运作模式面临新的挑战。政治是行政的母体。在传统民主模式的限制下,政府的政策活动开放不足、互动不足,进而民主化、科学化的程度有限,而网络媒体的兴起和市民社会的日趋成熟及其作用的发挥为传统政策运作模式的衍进提供了契机。越来越多的富于市民精神的政策受众不再满足于充当单纯的“政策信息接受者”、被动的“政策执行受动者”和“搭便车”的“政治沉默者”。相反,他们更热衷于表达自己的看法,影响政策的制定和执行,追求自身的利益。网络媒体成为迄今为止最理想的媒介形式。在政策执行中,与政策执行者互动的不仅仅是政策受影响者。事实上,基于多种因素,富于市民精神的政策非影响者已经现实地参与到政策执行的互动中来,对执行乃至决策施加影响,这是当代民主发展在公共政策领域的具体表现。第二,政策生态环境因素的增加。政策环境论认为,环境决定政策,政策反作用于环境。社会越开放,越发展,越现代化,政策系统就越受制于自身系统以外的其他因素,而这些因素我们统称为政策生态环境,其中,舆论环境作为政策生态环境的重要组成部分是政策执行能否有效实施的关键性因素。作为政策受众而言,由于缺乏政府组织所具备的资源优势,他们对于政策执行施加影响的最基本的方式之一就是制造舆论,构建舆论环境,形成舆论压力。因此,在上述政策执行系统信息传播模型中,政策生态环境是必要的系统因素。

基于上述模型,笔者提出政策受众的概念。政策受众,是指政策执行中,与政策执行者进行信息互动、政策调试的非官方政策活动者。

二、政策受众的结构分析

政策受众的构成日趋复杂,就当前而言,主要有以下几个组成部分:

1.政策执行的直接目标群体。直接目标群体,是政策受众的核心构成。作为政策执行的直接受动者,直接目标群体不仅仅是政策信息的接受者,而且是政策行为的受动者,政策执行直接影响到其福利的增减。从这一意义上讲,直接目标群体是政策受众的核心,是在整个政策执行过程中,试图通过信息互动达到政策调试,争取并维护其利益的最积极的非官方政策活动者。当然,由于政治冷漠等多种主客观因素的存在,直接目标群体也可能成为执行博弈的边缘者。

2.政策执行的相关群体。政策执行的相关群体是一个构成纷繁复杂的复合体,其中,相关利益群体是其一个重要组成部分。资源是稀缺的,在资源一定的前提下,运用政策手段对社会资源的分配与再分配,增加某一群体的福利就可能令另一群体的福利受损,“帕雷托最优”难以实现。因此,政策执行的相关利益群体就会不可避免地卷入政策活动中来,既接受信息又制造舆论,既受政策制约又极力影响政策。该群体的政策回应行为,直接影响到政策的执行绩效。一般而言由于“理性经济人”的内在冲动,“上有政策,下有对策”等执行异化行为是相关利益群体中地方政府组织主体性诉求的典型表现形式。

3.富于市民精神的公民。富于市民精神的公民,是指市民社会的积极缔造者、积极活动者和民主推进的中坚力量。他们中的多数是知识性公民,既具有忧国忧民的传统意识,又具备自由、公平、正义的人文情怀,是政策受众中可能规避利己主义驱使,更为客观、中立地进行政策活动,更为理性、务实地推动政策科学化、民主化、法治化的重要力量。

4.大众传媒。大众传媒经历了长期的发展,以其经济的独立和对于舆论权的实际掌控,成为当今社会实施监督、进行制衡、推进民主至关重要的力量,表现为:一方面,政府组织必须借助大众传媒进行政策信息的传播,为政策执行铺路;另一方面,政策受众必须以各种方式引起大众传媒对于某一政策信息的关注,借助新闻舆论,引导社会舆论,为自己的观点、看法的表达,为自身利益的维护以及福利的争取造势,以舆论压力迫使政府予以考虑并满足需求。

三、政策受众主体性实现模式分析

如上所述,政策执行中,政策受众的主体性体现为与执行系统中诸要素之间的互动。就政策受众而言,互动的目的在于主体意识的表达和主体诉求的满足。在当代民主的框架下,政策受众的主体性实现呈现制度化、规范化和法治化的特征。政策执行系统中政策受众主体性的实现,在理想化政策的假设前提下,主要体现是两类博弈和两大路径:

1.两类博弈。一是政策执行者与政策受众之间的博弈。无论是政策执行者,还是政策受众,从本质上讲,首先是“理性经济人”,有着自身的利益和主体诉求。当政策制定系统的输出与政策处于理想化状态时,政策符合政治家和政策受众的利益,但不一定符合执行者的利益,或者说执行者企图利用手中的自由裁量权来扩大自身的利益,那么,此时就必然存在政策执行者与政策受众之间就某一项政策所涉及的有限利益、有限资源进行博弈。由于两者所处的地位、所享有的资源、所具有的权力差异,使得两者博弈的形式大相径庭,表现为:执行者更多地进行权力寻租,而政策受众更多地进行非权力抗衡。二是直接目标群体、相关利益群体、其他政策受众之间的博弈。政策受众不是一个抽象、空泛的概念,而是层次有别、归属有别、利益有别的复合体。在资源有限、福利一定的前提制约下,必然此增彼减;同一政策的执行导致庞大的政策受众获利不平衡的现象必然存在,而且,政策受众中各群体动用各种资源,运用各种手段使政策执行朝着利己主义方向发展的政策活动行为也是其主体性的具体表现形式。由此可见,政策受众内部的博弈在“理性经济人”原始冲动的支配下不可避免,而且,这种博弈随着资源的日益稀缺和福利鸿沟的不断扩大将日趋激烈。

2.两大路径。一是直接路径,即官方政策活动者与政策受众。官方的政策活动者,是指政治体制内,行使公共权力的政策过程参与者,一般包括国家机构(立法、行政、司法机关),执政党、政治家和官员。官方政策活动者与政策受众路径,是指政策受众直接与上述官方政策活动者互动,这种互动既可能采取个体的形式,也可能采取群体的形式;既可能采取合法的制度化形式,如行政复议、司法手段、信访形式,也可能采取非常形式,如静坐、示威、游行和强力抵制等。二是间接路径,即官方政策活动者、大众传媒与政策受众。在间接路径中,大众传媒是至关重要的介质,在政策受众主体性诉求实现中起到了几乎决定性的作用。当前,由于网络媒体的兴起,这一路径的实现形式又有了新的变化,这一变化可以由以下的舆论共振和压力形成模型进行描述。政策受众充分依托网络媒体发言,展示自身的观点、立场和态度,进行主体诉求,以期用个人或群体的网络言论引导网络舆论,达到以网络舆论引导主流媒体舆论,主流媒体舆论引导社会舆论,三者共振,形成舆论压力,迫使官方政策活动者回应的目的。同时,官方政策活动者所做出的回应又引发与政策受众新一轮的相互调适和互动,这种运动循环往复,直至该政策所及问题妥善解决为止(见图3)。

图3 :舆论共振和压力形成模型

四、政策受众主体性回应分析

政策受众主体性的存在具有客观性,其释放又具有绩效的两面性,一方面,政策受众的主体意识的提升,主体行为的实践和主体利益的诉求是公共政策执行科学化、民主化、法治化的助推器,其意义重大而影响深远的;另一方面,主体性的释放,主要是主体性的非常释放,如静坐、示威、游行和强力抵抗等形式对政策执行可能起到消极的作用。基于此,我们必须积极回应,尊重政策受众的主体性,利用主体性和引导主体性,进一步有效推动公共政策执行的“三化”。

1.以社会主义和谐社会战略思想为指导,积极回应政策受众的主体性诉求。在当代民主的时代背景和民主宪政的框架下,政策执行已经不再是执行者单向的、强制性的行政权力实施行为,而是执行者与政策受众之间就政策目标以及政策执行手段相互调适的互动过程。这一行为的实施既是多方利益的博弈,也是多方矛盾乃至冲突的化解。政策执行就是在这样的矛盾运动中实施的。《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中指出:建构社会主义和谐社会是一个不断化解社会矛盾的持续的过程。我们要始终保持清醒的头脑,居安思危,深刻认识我国发展的阶段性特征,科学分析影响社会和谐的矛盾和问题及其产生的原因,更加积极主动地正视矛盾、化解矛盾,最大限度地增加和谐的因素,最大限度地减少不和谐因素,不断地促进社会的和谐。这实际上就为政策执行中如何回应政策受众的主体性诉求,进一步推动政策执行的科学化、民主化、法治化指明了方向。

2.政策系统的建设和完善。一是积极推进决策的科学化和民主化。为了更好地对执行系统中各要素,主要是执行者与政策受众两大要素进行研讨,本文的分析一直基于“理想化的政策”假设。但是,现实的情况是,执行中的许多矛盾和冲突就在于政策运作的首要环节与政策制定的非理想化的政策产出。在政策制定过程中,由于主客观等多重复杂因素的作用,决策者、执行者和政策受众三者之间沟通不充分,利益未平衡,冲突和矛盾潜伏,导致在政策执行阶段,决策者与执行者之间、决策者与政策受众之间、执行者与政策受众之间,由于政策所及的利益在三方之间的消长而导致矛盾的产生,甚至冲突的爆发,并以执行异化、强力抵制等多种形式表现出来,直接影响到政策执行的绩效。因此,决策系统的建设与完善及其民主化、科学化、法治化程度的不断提升是回应政策受众主体性诉求,尤其是平衡三方利益的核心路径,也是确保既定政策顺利执行的首要步骤。二是执行监督的程序化、规范化和制度化的建设。鉴于理性经济人的内在冲动,对于政策执行者的有效监督是回应政策受众主体性诉求的重要手段。监督的完善要确保权力的正确行使,要坚持用制度管权、管事、管人,建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制,尤其是要尊重、激发和运用好政策受众的主体性,充分借助公民监督和媒体监督确保“权力在阳光下运行”。

3.政策受众市民精神的培养。市民精神是市民社会公民个体所具备的基本品质,即关注整体的福祉和较大的利益,更重要的是,市民精神是个人的自我意识被他的集体性自我意识部分取代时的一种行为。他的集体性自我意识的对象是一个整体的涉及公民社会的制度和机构。毫无疑问,政策受众不一定具有市民精神,其主体性诉求也不一定是关注整体的福祉或最大的利益,而可能更多的还停留在利己主义的纯粹阶段。政策受众的这种追求私利的个人行为,在既定的合适的法律和制度的结构下,会无意中造成有利于全社会利益的结果。但是,政策受众“关注整体的福祉或较大的利益”的“市民主义行为”,更能够主观、积极地推动政策执行系统的建设与完善,进而推动公共政策的科学化、民主化和法治化,实现善治和善政的目标。政策受众市民精神的培养,一靠教育,既包括学校教育也包括社会教育,通过教育,使之能够“实践道德的哲学”,具有民主、法治、公平、正义、自由的现代社会信念。二靠参与实践,“对公共事务的关注和对公共事业的投入是公民美德的关键标志”。为此,要坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。健全民主制度,丰富民主形式,实现社会主义民主政治制度化、规范化、程序化,保障人民享有广泛的民主权利。从各个层次扩大公民有序的政治参与,推进决策科学化、民主化,依法保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权,扩大基层民主,保证人民依法直接行使民主权利。

[1]张金马.公共政策分析——概念·过程·方法[M].北京:人民出版社,2004.

[2]张骏生.公共政策的有效执行[M].北京:清华大学出版社,2006.

[3][美]乔治·弗雷德里克森.公共行政的精神[M].张成福译.北京:中国人民大学出版社,2003.

[4]高建华.影响公共政策有效执行之政策目标群体因素分析[J].学术论坛,2007,(6).

[5][美]约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与:公共管理者的新技能与新策略[M].孙柏瑛译.北京:中国人民大学出版社,2005.

[责任编辑 王亚伟]

C93-053

A

1671-6701(2012)04-0061-04

2012-04-28

姚曦亮(1980-),女,四川成都人,硕士,中共攀枝花市委党校讲师。