板形之先,满井之霖

——记冶金机械专家、中国工程院院士陈先霖

2012-09-08供稿解红叶

供稿|解红叶

板形之先,满井之霖

——记冶金机械专家、中国工程院院士陈先霖

供稿|解红叶

内容导读

为学,他严谨求实、敢为人先;为师,他兢兢业业、无私奉献;为人,他质朴淳厚、无欲则刚。在 81 年的人生征程中,陈先霖先生始终以坚守者的姿态,穿行于科学界和教育界,人如其名,为霖济物,清辉溢世,灼灼明然。文章以细腻的笔触,以感人肺腑的篇章:“云腾,丰富学识的积累”,“霖蔚,照耀科研的殿堂”,“雨润,滋养教育的良田”,“霖颂,奏响一生的赞歌”,勾勒了一幅陈先霖先生简约平和的人生长卷。

陈先霖 (1928.9–2009.1),四川省遂宁县人,原北京科技大学教授,冶金机械专家、工程教育家。1949 年毕业于上海交通大学机械工程系;1954 年起任教于北京钢铁学院,历任北京科技大学机械系冶金机械教研室主任、机械系副主任、研究生院副院长、图书馆馆长,中国首批博士研究生导师。曾任:国务院学位委员会第一、二、三、四届学科评议组成员;中国金属学会冶金设备学会理事长;中国机械工程学会机械设计学会管委会委员;《北京科技大学学报》和中国金属学会《钢铁》、《金属世界》杂志编委。长期从事重大冶金设备运行性能的研究,是应用弹性系统动力学理论及断裂力学理论分析解决重大零件断裂事故的先期工作者之一,在冶金机械力学、强度方面的研究中取得系统的创造性成果。多年来针对武钢、宝钢的宽带钢轧机及攀钢、鞍钢等大型转炉设备在生产中出现的各种重大技术疑难问题,如提高宽带钢轧机板形质量、创制新辊形轧辊、重大设备失效分析及安全性判定等,取得多项重要研究成果,成功地解决了生产中的关键科学技术难题,应用成效显著。曾被国家科委及冶金部联合表彰为“六五”国家科技攻关“有重要贡献人员”及冶金部通令嘉奖为“深化移植引进技术工作中先进科技工作者”。1995 年被评为全国教育系统劳动模范并授予人民教师奖章。1995 年当选为中国工程院院士。

云腾,丰富学识的积累

1928 年,陈先霖出生在四川省遂宁县的一个知识分子家庭。天资聪颖的陈先霖勤好学,垂髫之年就到私塾读书,深得老师喜爱。“人之初,性本善。性相近,习相远”。从《三字经》、《千家诗》、《幼学琼林》到《唐诗三百首》,中国传统文化中仁爱谦和的思想好似涓涓细流般滋养着他的品行。

近代的中国历经血雨腥风,国家基础建设基本陷于停滞。作为一名铁路工程师的儿子,陈先霖深受父亲的影响,很小便决心投身交通事业,实业救国。1945 年,他顺利考入上海交通大学,学习船舶工程。学习一年后,他感觉机械为工业之首,发展实业离不开机器设备,随即转入机械系。

大学四年,春秋易序,陈先霖把精力投入到学习当中,丰富着自己的学识,不断向实业救国的目标迈进。数不清多少个清晨,陈先霖在舍友熟睡时就已起床,日复一日地刻苦学习,成绩出众。然而,孑身在上海求学的陈先霖无依无靠,通过课余在校外打零工维持学费和生活费用。陈先霖当时有两份兼职:为杂志社测绘地图以及翻译英文。看似谋生的手段,陈先霖却也热情投入。测绘让他的绘图功力大增,翻译英文帮他打下了坚实的外语基础。美好的校园生活对陈先霖的影响是深远的,勤奋成为他不变的习惯,实践对学习的促进让他深感学习方式方法的重要。

1949 年,新中国成立。陈先霖异常兴奋。在百废待兴的大环境下,他决心把自己的本领毫无保留地奉献出来。经过四年学习生活的陈先霖就像一朵饱含学识和理想的云,准备在新中国的舞台上挥洒甘霖。

霞蔚,照耀科研的殿堂

新中国成立后,陈先霖被分配至东北重工业部工作。1954 年陈先霖来到北京,进入刚刚成立不久的北京钢铁工业学院任教。在这里,陈先霖开始了他一生科教报国的征程。

陈先霖刚到钢院时,正值我国“一五”计划起步。国家正大规模开展冶金工业的建设。为了国家的需要,陈先霖毅然肩负起责任,把自己一生的精力投入到科研和教育工作中。从炼钢机械到轧钢机械,从生产工艺到机械装备,从实验研究到大规模的工业测试,从经典力学分析方法到现代计算机仿真技术,从钢铁工业老基地鞍钢到现代化钢铁工业的代表宝钢,从国内研制的炼钢转炉到国外引进的大型冷、热宽带钢轧机,50 多年的时间,陈先霖以饱满的热情、勤奋的工作解决了钢铁设备运行中的重大科技难题,完成了一系列国家科技攻关项目。

初战攀钢,勇担转炉安全责任

20 世纪 70 年代初,攀枝花钢铁公司安装了我国自行设计制造的 3 座 120 t 大型转炉。正是这组当时十分先进的设备,成了陈先霖走向科学研究与企业生产结合之路的开端。

1972 年,攀钢 2 号转炉直径 800 mm 的合金钢主轴突然发生断裂。由于当时科技界对于断裂知识的匮乏和“文革”的特殊背景,很多人怀疑这是“阶级敌人”的破坏之举。人心惶惶之际,陈先霖率课题组从主轴的断口特征入手,对转炉主轴的动应力进行了系统测试,运用断裂力学理论,对主轴断裂的现象给予了科学解释:在大幅交变应力的持续作用下,存在于主轴沟槽根部的裂纹缺陷失稳扩展而导致断裂。然而,在当时特殊的时代背景下,这个结论一出立即遭到众多质疑:同样的转炉攀钢有 3 座,为何独有2号转炉主轴发生意外?陈先霖也因此背负着无形的舆论压力。不过,仅 5 年之后,1 号转炉主轴也发生了同样的断裂现象,这一事实最终成为陈先霖结论正确的有力证明。陈先霖对攀钢 120 t 转炉主轴的失效分析,成为那个年代将动力学及断裂力学理论成功用于实际工程的典范,他成功破解了实际生产中重大零件断裂事故的发生机理,其研究报告也被多次转载,引起了业内的广泛关注。

1978 年,攀钢 3 座转炉的托圈上也发现与主轴类似的裂纹。转炉托圈是支承和带动总重近千吨的转炉炉体倾动的要害部件,用厚度 80 ~ 100 mm 的钢板焊成,直径 8470 mm、自重 180 t 的托圈一旦断裂,800 t 炉体必会从十多米的高处轰然坠落,炉体内百余吨、千余度沸腾的钢水将立刻化身为洪水猛兽将现场的一切吞噬殆尽。面临如此重大的安全隐患,原设计单位提请冶金工业部组织专家对转炉托圈的可靠性进行评估,专家的结论将决定托圈是否继续使用。这次任务的艰巨性不言而喻:如果结论是“托圈不可用”,那厂方将被迫停产更换托圈,专家可以不承担任何意外事故的责任;但如果结论是“托圈可用”,虽能避免造成经济损失,可一旦结论不准确,出现事故而造成的后果将不堪设想,专家也将难辞其咎。面临这样十分棘手的问题,陈先霖怀揣着对国家经济利益和人员安全的强烈责任感,再次接受任务。受命于危难之际,陈先霖顶着巨大压力,带领课题小组从北京赶赴四川,连续两个月在炉温高达千度的炼钢炉前进行转炉托圈工作应力及工艺参数的实测工作。他还将当时在国内刚刚起步的有限元仿真技术用于托圈三维应力场的分析,终于在 1979 年得出明确结论:由于托圈上的裂纹不具扩展的条件,3 座转炉的托圈均可继续安全使用,不仅无需更换,还可将转炉扩容到 150 t。结论一出,闻者愕然:不仅不用更换,而且还能扩容?出了事故谁来负责?为了免除企业的后顾之忧,陈先霖冒着巨大的风险表达愿意承担一切生产责任,他的担保使得厂方避免了转炉停产造成的巨大损失。

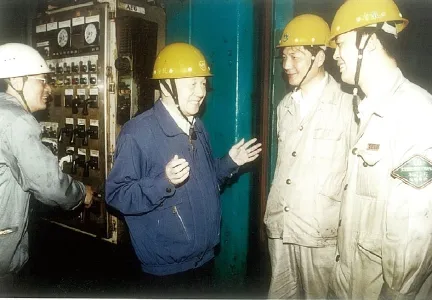

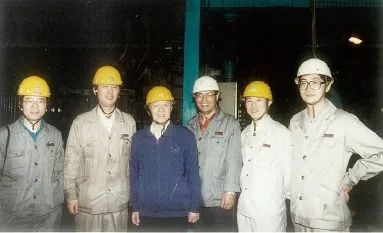

九十年代,与工厂技术人员和学校教师在武钢 1700 冷连轧机科研现场(左三为陈先霖先生)

此后十几年托圈的安全工作证实了陈先霖结论的科学性。相关文件指出:这一结论所起的作用“实非经济效益数字所能估算”。陈先霖因此也获得中国机械工程学会全国机电装备失效分析预测预防优秀成果一等奖。

转战武钢,挑战国外先进技术

在成功完成重大设备失效分析及安全性判定后,陈先霖的科研工作从攀钢转移到了武钢,但是科研工作仍然没有离开企业。时光荏苒,日影横移,陈先霖焚膏继晷,孜孜不倦,为广袤的中国科技之田,带来云霞的光芒。

武汉钢铁公司在 20世纪 70 年代时从德国 SMS 公司引进了 1700 mm 宽带钢冷连轧机组,这同时也是我国第一套现代化的冷连轧设备,冷轧薄钢带年产量达到 100 万 t。但投产后经常发生工作辊辊颈与工作辊轴承粘结的事故,进入 20 世纪 80 年代后,情况愈发严重,3 年内发生事故 130 余次,每次事故都使轧辊、轴承和轴承座同时报废,不算耽误生产,每次直接经济损失就达 10 万余元,德方对此一筹莫展。

(后排右一为陈先霖先生)

难题面前,陈先霖再一次临危受命。盛夏时节,“火炉”武汉炙阳如烤,轧钢车间内更是高温难耐,然而已过半百的陈先霖却带领课题组的老师和学生进行了历时5个月的两次大规模现场测试,完成了系统的理论分析和工程计算,从理论和实践两个方面论证了这套进口设备存在轴承负载能力不足、润滑方式欠当、轴承座结构不合理等设计缺陷,并将研究结果正式提交给德方。

对于陈先霖给出的结论,德方完全接受并给予书面认可,并积极采取措施,提供改进方案,使得此类事故的发生率大幅降低。德方随即对正在实施中的宝钢 2030 mm 冷连轧机的设计进行了改进,避免类似事故重演。汗水浇铸出成功的果实,陈先霖的辛勤付出为国家年均创收 280 余万元,国家级科技进步三等奖的荣誉是对陈先霖实至名归的肯定。

校企合作,板形控制成果丰硕

陈先霖不仅在理论知识的应用方面轻车熟驾,在未知领域亦能不畏崎岖,勇攀高峰,他沉稳而轻快的科研脚步一直紧紧跟随世界科技前沿。武钢公司有过这样一笔核算:该项目“年增收金额 544.45 万元”;在试验与应用的 4 年时间内“节支金额累计为 2450.005 万元”。而数据中提到的项目正是陈先霖在宽带钢轧机辊形与板形控制方面的研究成果。

20 世纪 70 年代以来,国际市场对板带产品的板形质量要求愈来愈高,板形控制作为宽带钢轧机的一个核心关键技术,成为薄板生产技术中最前沿、最具竞争性的课题。当时,合计年产量 300 多万吨的武钢 1700 mm 和宝钢 2030 mm 宽带钢冷连轧机组均由德国引进,占据着我国冷轧薄板生产能力的 70 %,但在生产中却同样存在着无法避免板形不良的问题。板形不良不仅影响钢板的生产过程,还直接影响板带产品的质量;前者导致产品造不出,后者导致造出的产品卖不出。“海带钢”即是生产现场对板形不良板带的形象描述。

当时,国际上虽有多种轧机机型,如 HC、CVC、PC 等,但在板形控制方面均未达到稳定和成熟。针对这一难题,陈先霖又一次站在学术科研的风口浪尖。那段时间,双鬓雪白的陈先霖在研究现场以一贯严谨的态度,亲自编写程序,在计算机上模拟了 3000 多种生产工况;带领由工厂技术人员和学校科研人员组成的课题组,在冷轧和热轧生产现场进行贯穿全机组的轧件全长取样,成为当时国内外规模最大的工业生产环境下的实物取样。他运用先进的仿真技术,建立支持辊——工作辊——轧件三体接触的复杂有限元模型,并编制出辊系变形仿真程序,并进行了大量实验测试。

凭借科学的方法和坚毅的精神,陈先霖完成了以 VCR 板形控制技术为代表的多项成就。其研究成果应用于武钢 1700 mm 冷连轧机、宝钢 2030 mm 冷连轧机及武钢 1700 热连轧机,使钢厂板形质量明显提高。陈先霖团队因此获得 1993 年国家科技进步一等奖,在我国冶金行业科技研究的发展史上写下了浓墨重彩的一笔。

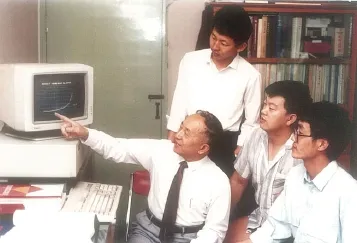

敢为人先,计算机仿真拓新路

在科研求知的道路上,清瘦温和的陈先霖不惧挑战、开拓创新的勇气日益彰显。20 世纪 70 年代末,电子计算机的应用在国内刚刚起步,当时学校尚无计算机,全北京的高校和科研院所也仅有几台。陈先霖敏锐地意识到新技术的应用前景,直面“无设备、无基础、缺资料”等实际困难,带领一批年青教师满怀热情地投入新领域。由于计算机资源紧张,他多方联系,终于得到在北京大学计算中心上机的机会,但时间却被安排在了凌晨两点至六点。当年,陈先霖与教师们一起骑自行车前往,经常是夜深而出、日出而归,陪伴他们的有漫天繁星的细语,亦有狂风雨雪的呼啸。天道酬勤,陈先霖等人终于完成了一个科研项目的三维有限元的仿真工作,撰写的两篇学术论文在国外科技期刊上发表后取得良好反响。不久,他率领一批年轻教师组建了计算机研究室,引进了学校第一台电子计算机 TQ-16,学校从此跨入运用计算机开展教学和科研活动的新时代。

20 世纪 80 年代初,学校购进了第二台计算机 M 150,安装了用于结构分析的大型有限元仿真软件 SAP 5。该计算机的输入靠卡片、输出靠打印、使用要排队。年过半百的陈先霖经常出现在预约上机的青年教师和研究生中间,成为计算机中心一道特别的风景。也正是从这个时期开始,陈先霖带领他的团队,步入板带轧机板形控制的研究领域。

20 世纪 90 年代初,计算机应用进入到 PC 时代,但硬件和软件尚不具备进行大型三维有限元计算的条件。陈先霖将专业理论与计算技术巧妙结合,设计并编制了变厚度有限元仿真程序,在采用 DOS 操作系统的 PC 机上,实现了多辊轧机辊系变形的高精度仿真,开发出变接触支持辊轧制技术 VCR,在武钢等钢铁企业应用,获得了国家科技进步一等奖。陈先霖还应邀在法国召开的国际轧钢会议上做报告,其学术论文也在英国著名学术刊物Steel Technology International 上成功发表。诸多成就,确立了陈先霖在板带轧制与板形控制研究领域的突出地位。

进入 21 世纪,德国、日本等国的冶金设备制造商开发了多种以高精度板形控制为重点的板带生产技术和装备,并向钢铁工业大发展的中国积极推销,这在促进中国与国际接轨的同时也使得国内钢铁企业在技术开发和设备引进上难以抉择。陈先霖就此进行了大量的理论和工程实践工作,系统地阐释了热连轧机组的“上游”与“下游”、冷连轧机组的“门户”与“成品”、板形控制中辊缝横向刚度的“刚性”与“柔性”、轧辊非对称磨损的“危害”与“利用”等关系,提出了“机型、辊形、控制”一体化的板形控制理论,为提高国内钢铁企业板带生产装备的建设水平和产品质量做出了重大贡献。

科研路上的前行者陈先霖,在谈及引进技术的消化吸收与自主创新的关系时说:“对引进的成套技术和装备,应区别其中大量的一般先进技术部分和核心的技术密集部分。对前者可以用常规方式处理,并逐步减少引进;对后者则宜组织专门力量进行有深度的消化和跟踪。”陈先霖笃信“外国的月亮不一定比中国的圆”,他以敢为人先的精神、不辞劳苦的品格和创新求实的态度,为我国板带冶金机械事业做出了巨大的贡献。

雨润,滋养教育的良田

陈先霖执教杏坛半个多世纪,在北京科技大学这片热土上洒下了珍贵的甘霖。苏轼有云:“博观而约取,厚积而薄发,吾告子止于此矣。”教学育人,是一种缓慢的智慧释放。陈先霖为师 55 载,厚积薄发,精益求精,宽严相济,桃李满园。

★ 细致教学,坚守讲课 1:10 原则

陈先霖曾在一篇名为《谈谈课堂教学的基本功》的文章中提到了讲课的要求,包括“讲课要有一个设计”和“讲课要 1:10”。讲课的设计包括内容设计和表达设计:内容设计即选材和组织思路,而表达设计则包括讲稿的设计,这些成功与否直接关系到教学成果的好坏。陈先霖经常讲到这样一个故事:二战期间英国首相丘吉尔以即兴演讲精彩而著称,后人从其子的回忆文章中得知,丘吉尔在凡有集会的前一天都要花整晚的时间做准备,哪怕演讲的时间只有五分钟。陈先霖认为“精彩来自于精心的准备”。因此,无论是备课的内容设计还是讲课和板书的表达设计,他都会在事前做好充足的准备,甚至是黑板的哪个地方写哪个公式,一节课黑板需要擦几遍这样的小细节,他都能做到运筹于心。

2006 年 11 月,陈先霖应邀为本科生讲课。在讲课的前一天晚上,他缓缓走到教室的最后一排坐下,请陪同的教师一页一页地播放上课的课件,并用话筒试音。他则仔细地听着、看着,认真地记录下课件中有待改进的地方。如此严谨,是担心最后一排的学生看不清或听不到。作为一位古稀之年的教授,陈先霖为这短短的一堂课足足准备了 3 个月,他用实际行动躬亲实践着“讲课要 1:10”的原则。此后因身体原因,他告别了钟爱一生的讲台,这堂课也就成为了他为学生上的最后一堂课,但每一名听过他讲课的学生都会将老师的隆情厚意永铭于心。

字斟句酌和厚积薄发使得陈先霖的课堂上下连贯,因果呼应,张弛有度,一气呵成,每一节课都像章回故事一样高潮迭起、紧张生动。学生们都风趣地评价“听陈老师讲课,是一种享受,上厕所都舍不得去。”

★ 进厂下乡,助学生在实践中成长

“千里之行,始于足下。”熟悉陈先霖的人有一个共识:“他把教学科研的重心放在企业,走对了路。”这是对陈先霖多年来将研究生教育、科学研究和企业技术变革紧密结合的真实概括。也是北京科技大学“学风严谨、崇尚实践”光荣传统的最生动写照。

1954—1966 年,除了兢兢业业的课堂授课,陈先霖必不可少的一项工作就是每年两次带学生下厂实习。现场教学的同时,为工厂完成一些试验、测试和技术革新。他将工厂考察幽默地称为“了解机械设备的日常‘生活’”,并希望学生从“学会如何与工人一起工作”中受益。

谈起与企业合作进行科研和研究生的培养,陈先霖有三点体会,他说:第一,没有实干的态度就建立不起良好的企业人际关系,没有成果就不可能最终为企业所承认;第二,校企合作是一种互补关系,要拿出企业拿不出的东西;第三,高校有不同于科研院所的特殊优势,那就是有人数众多的研究生群体,特别是博士生群体,他们掌握着最新的理论方法、计算机武器和现代实验技术,如果培养得当,完全可以成为一支深入到生产中去的科研生力军。

自 20 世纪 70 年代来,陈先霖先后与攀钢、武钢和宝钢进行了校企合作。学校课堂与工厂车间的紧密配合,有效地缩短了科技成果转化为生产力的转变周期,为国家创造了更多的物质财富。这对学生的研学也有着深刻的影响。学生回忆说:“陈老师具有踏实、严谨的治学风范。20 多年来他长期坚持深入现场,进行艰苦的测试工作。在陈老师的影响下,几代学生都秉承了不怕吃苦受累、坚持深入现场的传统,给现场人员留下了深刻的印象。”

1973 年,首批采用推荐与考试结合录用的“工农兵”学员进入学校。陈先霖与 9 名教师组成教学集体,带领冶金机械 73 级 5 班进行教育改革试点。从基础课、技术基础课、专业课内容改革,到深入钢铁企业开展现场教学活动,各处都离不开他的身影。他还积极参与春秋两季的农收实践。收割、扛拉、收捆,不顾骄阳的照射、不顾学生的劝阻,这位身体力行的师者,一个人扛起一百多斤麦子,一步一步,从地里走到地头,待到上车、上架等一系列环节结束后,这才腾出时间,擦试额上的汗水,呼吸谷物成熟时吐出的别样芬芳。在那段与学生“同吃、同住、同劳动”的时光,陈先霖与同学们结下了深厚感情,每当同学们在谈到这段经历,对陈老师的敬佩之情溢于言表。

★ 注重德育,强调“敬业”、“严谨”、“内心健全”

德才兼备是陈先霖育人的重要理念。他认为,教师的责任不仅是传授知识,更是要培养合格的人才。所谓人才,不但有知识,还要有文化;不仅有学问,更要有品格;不但会做事,还要会做人。从传授知识到培育人品再到教学生做人,是一个又一个台阶。关于德育的特殊性,陈先霖特别强调了“培养学生的敬业精神”、“培养学生严谨的学风”和“开导和熏陶学生铸造一个健全的内心世界”三个方面。

针对培养学生的敬业精神,涉及对人生的追求以及执着的人生态度。陈先霖认为生活的历程是不可逆转的,但是可以随时加以修正,教师应该帮助学生发挥这种修正的作用。教学多年以来,陈先霖一直注重言传身教。他是学生们的良师益友,会把学生空着的生僻字补上,把学生常犯的错别字暗自改正,把学生洗坏的账本用塑料壳套好,把每个年轻人的名字亲切地挂在嘴边。他以身作则,让学生们在耳濡目染中真正学会敬业。

作为一名工程教育家,陈先霖非常重视学生严谨思维习惯的养成。他的学生讲过这样一个故事:“记得一次在翻译一篇文章时,自己认为陈老师将原文中的‘optional’译为‘可选的’是错误的,我认为应该译为是‘最优的’,就说陈老师错了。陈老师没有否定,而是说,‘也许你是对的’,并马上拿出字典进行查询。原来我把他混淆为‘optimal’了。但是陈老师并没有责怪我,反倒像小孩一样得意地说,‘看,还是我记对了吧。’”

陈先霖在学生的小错误上十分宽容,但在关乎治学态度时却不留情面,他曾在会议上当指出弟子的不严谨之处,坚决遏止学生投机心理。陈先霖说:“搞科学技术容不得粗制滥造,更容不得弄虚作假。”2001 年学校组织的一次重点学科申报工作汇报会上,陈先霖院士认为汇报人准备的材料不够充分,甚至在一些关键数据上出错。他坚决地说:“材料如果是这样的,我们就应该放弃申报。”陈先霖一贯的严格要求成为其学生日后有所建树的重要鞭策。身教胜于言传,学生从陈先霖的一言一行中体会到:只有一个内心丰盈的人才可能在纷繁世界中的独立清守、成就自我。

做好德育工作一直是陈先霖的教学追求。他认为一个人的内心世界是一个非常复杂的结构,“德育的范围很广,从世界观、人生观、价值观到政治方向、道德情操、精神品位等等。”

霖颂,奏响一生的赞歌

陈先霖把自己的一生献给了他钟爱的冶金机械领域。正是严谨、朴素和执着绘就了陈先霖人生的壮丽华章。

(后排右二为陈先霖先生)

他注重身教胜于言传。陈先霖结婚后一直忙于教学和科研,妻子在学校附属小学工作,两人婚后即双双投身教学事业。夫妻两人白天工作,晚上在家中备课,年幼的儿女也会拿起书本,一板一眼地学着父母严肃认真的样子进行紧张的“备课”。几十年如一日,正是陈先霖的影响让家中书香如蝶,满室蹁跹。

他喜爱绘画。受其母亲的影响,陈先霖非常喜爱绘画,尤其热爱绘制地图。地图能够精密准确地反映客观存在,陈先霖在做学问和做人上也体现出这样的特性。2008 年北京奥运会期间,陈先霖因病在家休息。他每天通过电视报纸,关注奥运圣火的传递情况,绘制出火炬在全球的传递路线,火炬途经的百余座城市,几乎无一遗漏。陈先霖讲课所用的幻灯片图文并茂,学生和同事们都喜闻乐见。但很少有人知道,所有配图在扫描成电子版之前,都是他一笔一划亲手画在纸上的。陈先霖自大学起不安排午睡,工作后利用中午时间整理资料然后绘制配图,一毫一厘都十分用心。他曾说自己退休后最想做的“一是看古典小说,二是绘编地图”,言语之间,流转的是一份朴素的挚爱。

他看待科研高于自己的生命。2008 年患病后,陈先霖的体质每况愈下,但却超然地藐视病魔。在完成了企业的一个研究课题,提交完一生中最后一份研究报告后,他在学生面前表现出一种别样的轻松。这时候,学生们都不曾料到,陈老师的时日已不多。2008 年年末,他重病的消息终于为人所知,这对陈门弟子来说不啻于晴天霹雳。当日前去看望的每一个人在静默的沉痛中,来到老师的病塌之前,学生们泪眼婆娑却又不敢涕泣。春风化雨,陶熔鼓铸,他博学海纳的教师形象,光明磊落的透明心界,宽厚包容的博大胸怀和通世达观的大家风范,所有一切,无不令人感怀。

陈先霖敏而好学,是孜孜不倦的“求学徒”;严谨无畏,是求真创新的“领航员”;行远自迩,是博学开通的“牧羊人”;淡泊名利,是润物谦然的“万世师”。正如他墓碑上的单箭头字母“C”(源于其大学设计的毕业徽形象) 和环绕着的橄榄枝,让人感到简约平和而力量饱满。陈先霖的一生,虚怀若谷,专心致志,实事求是,决不附和。他漫漫求索的是科学的真理和教育的境界。而这些追求的实现,恰是他内心真正的自由与坦然。面对这样一位机械专家和工程教育专家,面对陈先霖曾经行走中的形象以及他身后那一行行脚印,人们似乎能感觉到,自己身上的那些平庸与浅薄,那些拿不起放不下的东西,正一块块脱落,粉碎,甚至察觉到内心深处的某种觉悟、清洁和升华。

《说文》有言:“霖,雨三日以往也。”好一场润物无声的甘霖!

注:主要参考文献《把教学科研的重心放在企业——陈先霖院士自述》及《陈先霖教授论为师之道》(《北京高等教育》1998 年第 6 期)。

该文已收录在《师韵——北科大走出的院士》,北京:冶金工业出版社,2012作者简介

解红叶 (1990—),女,籍贯山东,就读于北京科技大学文法学院公共管理系,担任北京科技大学院士写作团编委,北京科技大学学生会副主席。

笔者札记

起笔的清晨,与北京盛夏之甘霖,不期而遇。或许,上天于冥冥之中善意安排,让笔者在一片清凉之中,书写陈先霖先生的点点滴滴。整个过程,收集资料、走访长辈、写稿润色,有关先生的故事不断被提及,被铺陈;他的形象也就不断被勾勒,被演绎。从前……从前的故事是遥远的,那些斑驳陆离的岁月虽满是缺损划伤,却也在雨后的日光中充满传奇色彩。而当我们真正面对故事主角时,哪怕只是通过一张张黑白照片,亦能从其舒缓的眉宇间读出真诚、谦逊与坦然。

《说文》有“霖,雨三日以往也。”先生所经历的故事,所走过的世界,先生对“陈门弟子”的熏陶,对中国科学事业的贡献,一切,都如这场润物无声而永久滋养的满井之霖。

一切都已成为过去,一切并未成为过去……

每个人的生命,都是一个奇迹,每个人,也都是一个完整的宇宙。诚然,几组词藻,并不能概括先生事迹的哪怕十分之一。但谨愿以此,瞻仰先生,激励吾辈在追求真理,报效社会的路上,不惮于前进。

关于《师韵——北科大走出的院士》

在北京科技大学 60 周年校庆之际,《师韵——北科大走出的院士》由冶金工业出版社正式出版。

对于《师韵》一书的命名,编委会做了解读:院士,乃国家所设立之科学技术领域的最高学术称号,可谓大师。大师者,大道克勤,传业治德。北科大走出的大师,他们正直伟岸的风骨、坚忍不拔的品格、虚怀若谷的心胸,如同苍翠坚挺的青竹,巍然耸立于华夏大地,在莘莘学子心中岿然不可磨灭;他们的学者风范、师者风华、行者风度,如同古韵悠悠的笔触,在素白如缎的纸上舒闲留下墨迹,萦绕细腻书香。因此,全书定名为《师韵》,并将青竹和“为中华之崛起”水印于全书封面。

《师韵》全书共 43 万字,以严谨厚重的文风、平实细腻的文笔为我们娓娓叙述了 31 位院士一路走来的风雨历程,重点梳理了他们的生平事迹、学术生涯、人生感悟等,从院士这一特殊的视角,讲述了一代又一代北科人爱国奉献、求实鼎新的奋斗历程,汇集了北科人追求卓越的真实写照。写作过程力求经历之全、资料之真、选材之精,读者可以在书中重温院士们的奋斗历程,铭记他们的卓越贡献,感受他们的大师风采。

自写作策划至正式出版,全书历时将近一年,先后有六十余名师生参与,经过无数次的返稿修改、推敲琢磨,最终经北京科技大学党委书记罗维东、校长徐金梧、党委副书记谢辉、副校长王维才等校领导审阅定稿,于校庆之前顺利出版。校长徐金梧还亲自为本书题写了书名。

我们相信,《师韵——北科大走出的院士》将为读者打开一扇明亮的窗户,让我们一起领略院士们追求真理、严谨治学的科学精神,领悟他们爱国奉献、造福人民的人生观和价值观,创造与谱写精彩的诗篇!

Chen Xianlin, Pioneer of Plate-Shape and Proud of University of Science and Technology Beijing

XIE Hong-ye

book=69,ebook=120