白血病患者血浆D二聚体的变化及其临床意义

2012-09-05刘文达翁羽飞林哲生

刘文达,翁羽飞,林哲生

(中山大学附属第三医院,广东广州510630)

白血病患者血浆D二聚体的变化及其临床意义

刘文达,翁羽飞,林哲生

(中山大学附属第三医院,广东广州510630)

目的探讨白血病患者血浆D-二聚体含量的变化及临床意义。方法利用t检验,回顾性分析150例白血病患者在初发、缓解、复发三个时期时血浆D-二聚体的变化,同时设立健康对照组。结果D-二聚体在初发组的含量有不同程度的升高,且差异具有统计学意义(P<0.05)。缓解组略有所降低,同对照组比较,差异无统计学意义。复发组与对照组比较,D-二聚体含量又有所升高,差异有统计学意义(P<0.05)。结论白血病患者体内存在明显的凝血及纤溶功能的异常,且容易并发DIC,监测D-二聚体可作为患者病情变化及预后的指标。

D-二聚体;DIC;白血病

白血病是常见的恶性肿瘤疾病。有研究表明[1]各类恶性肿瘤患者凝血和纤溶系统存在着一定程度的异常。分析其原因,可能主要是由于白血病细胞浸润血管内皮,内皮细胞受到损伤,从而释放纤溶物质,并且化疗后会释放多种促凝物质,从而导致了患者的凝血及纤溶功能的障碍。这些功能的障碍是导致白血病患者常常合并出血、血栓、明显的凝血功能障碍甚至是弥漫性血管内凝血(DIC)的重要原因。在这个过程中,我们发现D-二聚体有着明显的变化,可作为DIC诊断及预防中最敏感的指标,并且在白血病的疗效观察中具有一定的价值。本文通过检测D-二聚体在白血病三个时期的含量变化,探讨其意义。

1 资料与方法

1.1 研究对象2007年至2010年在我院血液科住院的的白血病患者150例,所有患者的诊断及疗效标准均参照《白血病诊断及疗效标准》[2]。其中男性98例,女性52例,年龄18~67岁。其中M1型10例,M2型24例,M3型36例,M4型13例,M5型32例,M6型35例;初发组50例,缓解组62例,复发组38例,同时设150例健康对照组,来自我院进行体检的健康人群。

1.2 仪器与方法利用STA COMPACT凝血仪,它是一种采用生物方法即凝固法中的黏度法(也称为磁珠法)的全自动血凝分析仪器。黏度法的原理是,在待检样品中加入小铁珠,利用磁场的变化使小铁珠产生运动,随着血浆的凝固,血浆黏稠度不断的增加,小铁珠的运动强度也逐渐减弱,仪器根据小铁珠运动强度的变化来确定凝固终点。这种方法可以避免由于标本的溶血、乳浊等对实验结果造成的影响。

1.3 标本的采集与处理清晨抽取患者空腹静脉血标本2.7 ml于含有109 mmol/L枸橼酸钠0.3 ml真空采血管中,并充分混匀。3 000 r/min离心10 min,利用血浆进行检测。当贫血和红细胞增多症时,即红细胞压积<20%或>50%时抗凝剂和血比例按照:抗凝剂用量(L)=0.00185(I)×[100-红细胞压积(HCT)]。本实验的正常参考值为0~0.5µg/ml。

2 结果

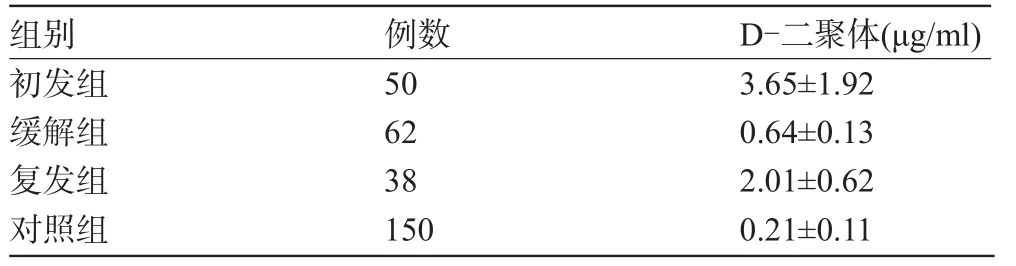

50例初发组的D-二聚体含量与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),62例达到临床缓解组的患者血浆中的D-二聚体含量降低,且同对照组差异无统计学意义,38例复发组D-二聚体含量明显升高,与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 各组白血病患者血浆D-二聚体含量()

表1 各组白血病患者血浆D-二聚体含量()

50 62 38 150初发组缓解组复发组对照组3.65±1.92 0.64±0.13 2.01±0.62 0.21±0.11

3 讨论

DIC(Disseminated intravascular coagulation)即弥散性血管内凝血,是一种获得性出血性综合征,指在某些致病因子作用下凝血因子或血小板被激活,大量促凝物质入血,从而引起一个以凝血功能失常为主要特征的病理过程,可导致出血、休克、器官功能障碍以及溶血性贫血,是许多疾病发展过程中出现的一种严重病理状态。近年来有研究表明,白血患者合并血栓或出血的重要发病机制之一便是其血液的高凝状态[3],这种状态容易诱发DIC,但早期的轻度的凝血异常或是纤溶异常很难通过常规的实验室检查如:PT,APTT及FIB检测出。

分析原因,可能是由于D-二聚体作为纤维蛋白特异降解产物,其生成物的增高反映体内纤溶活性增强和凝血酶增多,是血液高凝状态和继发性纤溶亢进的特异性指标。近年来广泛用于诊断早期的DIC[4],被公认为DIC诊断的最有价值指标之一。

本研究结果表明,与对照组相比,初发组的D-二聚体均有不同程度的升高(P<0.05),这提示白血病患者体内存在着凝血活化过程或继发的纤溶亢进。通过有效治疗后,缓解组的D-二聚体含量明显降低,且与对照组相比,差异无统计学意义(P>0.05),表明患者体内的凝血和纤溶异常得到了改善。但复发后,与缓解组和对照组相比,明显升高,且差异有统计学意义(P<0.05),提示患者的凝血和纤溶系统再次出现了异常。分析原因,主要可能是:(1)白血病细胞在接受治疗后释放自身的促凝物质,激活凝血纤溶系统,导致了体内纤维蛋白的降解[5]。(2)白血病细胞可分泌弹性蛋白酶和相关的炎性因子,减少纤溶系统抑制物的含量,加强纤溶亢进,进而导致了体内D-二聚体含量的升高[6-7]。

在本实验的过程中,我们在同时检测了PT、APTT及FIB这几个传统指标,发现在DIC早期,这些指标均可正常或者变化不显著,不能有效的为DIC早期提供诊断依据。

综上所述,血浆D-二聚体含量的变化,对于监测白血病患者并发DIC方面具有一定的意义。随着方法学不断进步以及在临床上应用研究,D-二聚体检测将会有更广泛的前景。

[1]Rickles FR,Falanga A.Molecular basis for the relationship between thrombosis and cancer[J].Thromb Res,2001,102(6):215-224.

[2]张之南,沈悌.血液病诊断及疗效标准[M].北京:科学技术出版社,1998:168-194.

[3]Lpez Y,Paloma MJ,Rif NJ,et al.Measurement of prethrombotic markers in the assessment of acquired hyperco-agulable states[J]. Throm Res,1999,93(2):71-78.

[4]Reddy VB,VernAK,DebraA,et al.Global and molecular hemostatic markers in acute myeloid leukemia[J].Am J Clin Pathol,1990, 94(4):397.

[5]Khorana AA,Francis CW,Culakova E,et al.Thromboembolism is a leading cause of death in cancer patients receiving outpatient chemotherapy[J].Thromb Haemost,2007,5(3):632-634.

[6]Saito M,Asakura H,Jokaji H,et al.Role of D-Dimer in patients with elevated fibinnogen Degradation Products in serum[J].Acta Haematol,l990,84(3):149-155.

[7]Oudijk EJ,Nieuwenhuis HK,Bos R,et al.Elastase mediated fibrinolysis in acute Promyelocytic leukemia[J].Thromb Haemost,2000, 83(6):906-908.

R733.7

B

1003—6350(2012)22—096—02

10.3969/j.issn.1003-6350.2012.22.039

2012-05-27)

刘文达(1968—),男,广东省广州市人,主管技师,学士。