高速光纤总线技术在导弹上的应用研究

2012-08-27胥辉旗王义冬田燕妮

胥辉旗, 王义冬, 田燕妮

(海军航空工程学院,山东 烟台 264001)

0 引言

早期的导弹武器系统大部分设备间普遍采用点对点直接连接的电缆网进行仪器间的信号传输。这种繁杂的连接线路显著增加了导弹自身重量,降低了系统的可靠性,同时,电缆中传输的大量模拟信号易受干扰,甚至本身就是强干扰源,降低了系统的电磁兼容与抗毁能力。而总线方案能够有效地提高导弹综合信息处理能力、简化系统结构,减轻消极质量,提高可靠性,提升系统的整体性能。俄罗斯的“宝石”导弹、印度的“烈火Ⅱ”中程导弹及美国的MX洲际导弹的弹上设备间信息传输采用了标准1553B总线[1]。

随着导弹性能、功能的增强,执行作战任务复杂程度的提高,越来越多不同功能任务子系统在导弹武器系统上应用,对导弹武器信息的获取、交互、综合处理等提出了更高的要求。新一代导弹武器综合信息系统更是要求在传感器信号一级实现综合,大量中间信息的实时传输对弹上信息传输技术提出了更高的要求,高速总线已成为弹上信息传输的发展趋势。

1 弹上总线的选择

弹上总线的选择是一项复杂的系统工程,需要在综合考虑弹上信息的传输特点和弹上总线的使用需求等基础上,继承成熟、合理的设计思想和先进的技术,在严格保证可靠性的前提下确保一定的技术先进性余度,优先考虑高速率硬件、光纤连接方案和灵活高效的通信协议。

1.1 弹上总线信息传输特点分析

1)规律性。弹上信息传输具有规律性,随机信号较少。导弹系统执行的任务比较单纯,信号的产生和传输是严格按照控制程序进行的。信号采样与控制是周期性的,而且周期是固定的或是程控的;离散的控制信息也有着严格的时序关系。

2)不均匀性。弹上信息传输在空间和时间上不均匀。从空间上讲,导弹各任务设备所处理的信息量差别很大,传输负荷也不相同。从时间上讲,弹上信息传输是一个有中心的、传输负荷不均匀的、有明显数据流方向性的网络。

3)不规则性。导弹传输的信息既有小数据包的指令信息又有雷达数据、图像数据等大数据包的信息,因此要求弹上信息传输系统对大小不同数据包同时具有较高的传输效率。

4)可靠性。导弹的特殊性要求弹上总线在硬件与通信协议上具有极高的可靠性。具备隔离、冗余和多种错误检测与故障恢复机制,降低误码率,防止网络瘫痪,确保弹上信息传输系统在恶劣的环境中能够可靠工作。

5)高速性。随着信息技术的发展,新一代的导弹武器系统综合信息系统中,要求在传感器信号一级实现综合,弹上传输的不再仅仅是命令和状态数据,而主要是各传感器等的大量中间数据。各功能子系统海量数据共享、实时交互、综合处理等要求弹上信息网络应当具有极高的带宽和微秒级别的数据延迟。

1.2 弹上总线的需求分析

针对弹上信息传输特点可知,弹上总线网络既要通过信息的交联达到功能综合的目的,还要适应各弹上功能子系统信息交互的特点,与一般意义的总线技术相比,有很大的不同。

1)具有极高的可靠性。导弹作为一次性使用的、无人控制的一种特殊机动平台,它在使用中不可维修,导弹在工作中存在较强的机械振动和电磁干扰,温湿度、气压、洁净度也难以保证,因此要求弹上总线具有极高的可靠性。因此该类总线产品在硬件与通信协议上加强了可靠性设计,采取隔离、冗余和多种错误检测与故障恢复机制,降低误码率,防止网络瘫痪,确保总线在恶劣的环境中能够可靠工作。

2)强调实时性。实时性要求网络中各节点间数据传输的时间是确定的或有时限的,网络中数据传输时间不能超出时限。实时性主要体现在总线传输延时等指标上。特别是针对世界各国正在加紧研发的高超音速导弹,其运动速度快、执行任务时间短,对实时性提出来更高要求[2]。

3)网络拓扑结构简洁、通信协议灵活。弹上空间有限、任务设备较少,在网络拓扑结构和通信协议设计上尽可能地简洁、高效,在提高可靠性的同时便于总线网络进行管理监测和差错控制。

4)具备较高的传输带宽。随着新一代导弹将雷达、弹载干扰机、数据链一体化设计的趋势和GPS导航、光学成像等各类传感器的引入,传感器信号一级的综合必然依附于大量中间数据的实时交互、综合处理,这些对弹上总线的传输速率提出了极高要求,同时综合考虑到一定的技术先进性余度,要求弹上总线具有高达Gbps级的传输带宽。

5)倾向光纤传输介质。在弹上狭小的空间内,高频、低频、强电、弱电等各种电磁信号共存,加上现代技术条件下导弹作战过程中面对的各种干扰对抗的复杂电磁环境,要求弹上设备间的信息交互具有良好的电磁兼容性,同时为了减轻总线质量,弹上总线优先选择光纤作为传输介质。

1.3 弹上总线的选择

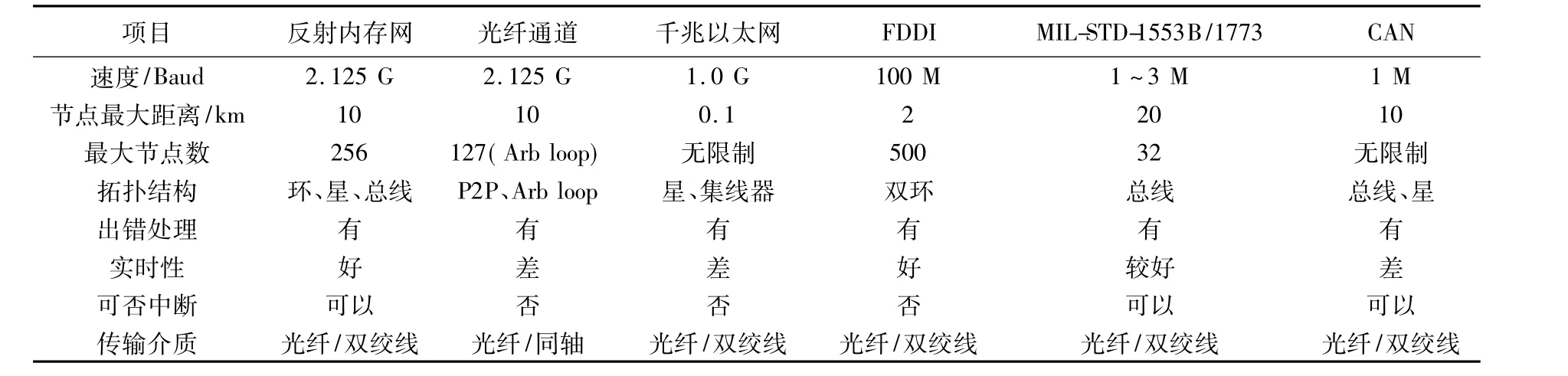

光纤总线网络以其带宽高、质量轻、电磁兼容性好等特点,已被证明是满足飞行器平台综合信息系统需求的有效方案,因此弹上总线的选择中优先考虑光纤总线网络。现阶段可应用于机动平台的典型光纤总线参数如表1 所示[3]。

表1 典型光纤总线参数对照表Table 1 Parameters of typical fiber buses

从表1各型总线的技术参数分析,CAN总线和MIL-STD-1773总线数据率低,而光纤通道和千兆光纤以太网和光纤通道虽然数据率高,但是实时性差,均不是理想的弹上总线选择。反射内存实时网光纤总线和FDDI满足弹上总线的条件。综合两种总线考虑,反射内存网光纤总线不但数据率远高于FDDI,而且支持中断,因此本文优先选择反射内存实时网光纤总线作为弹上总线。

反射内存(Reflective Memory)实时网的光纤总线以其极高的传输数据率、很强的实时性、可靠的传输纠错能力、严格的传输确定性和可预测性等特征,已经在波音777测试系统、F-35战斗机和新型阿里-伯克级驱逐舰的雷达、电子战综合信息系统中作为新一代总线得以应用[4-5]。

2 反射内存光纤总线原理及特点

2.1 反射内存光纤总线原理

反射内存光纤总线是采用共享内存的机制,以光纤作为传输介质的一种高速实时总线网络。总线网络的每个任务节点接一个RM(Reflective Memory)接口适配器,每个RM接口适配器均集成一块专用的存储空间,系统将该存储空间映射到该网络节点处理系统的地址空间,这样节点处理系统对RM接口适配器的操作就和对本机内存操作方式一样。当节点任务设备往映射到反射存储器的虚拟地址空间的某个位置写数据的时候,反射内存网络协议在纳秒级的时间内将数据传播到网络上的每个其他节点。并且更新的传播操作是异步的,没有应用系统处理器的介入[6]。

RM接口适配器使用简单的读写方式,对于CPU来说就相当于标准的RAM,而且反射内存总线网传输是纯硬件操作,不需考虑网络的通信协议,几乎不需要软件操作,因此它与以太网相比具有更低的数据传输延迟、更快的传输速度等[7]。

2.2 反射内存光纤总线的特点

1)高传输数据率。与MIL-STD-1773最高3 Mbps和FDDI最高100 Mbps数据率相比,反射内存光纤网络数据率最高可达2.125 Gbps。

2)很强的实时性。反射内存光纤网络具有纳秒级的传输延迟。

3)严格传输确定性。以太网的CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)的传输机制决定了其很难保证传输延迟的确定性。反射内存光纤网采用硬件方法实现数据通信,和以太网及FDDI采用软件方法实现OSI模型中各相邻层间的数据通信相比,系统通信基本不占用CPU时间,不需要OSI多层协议支持,具有严格的传输确定性和可预测性[8]。

4)不同数据包的高通信效率。千兆光纤以太网对小数据包的传输效率远远低于对大数据包的传输速率。反射内存光纤网采用透明传输体制,并能根据传输数据大小动态选择传输方式,因此对大小数据包都同时具有极高的传输通信效率。

5)可靠性高。反射内存光纤网可采用双路冗余设计,增加网络实时监测和自愈合功能,内建数据校验、恢复机制,具有很好的容错性和极高的传输可靠性。

6)跨平台支持。反射内存光纤网络允许集成不同厂商的系统硬件,并且组网只涉及对反射内存操作,不需要平台操作系统网络协议支持,网络各节点支持不同的软硬件平台,具有极大的方便性。同时反射光纤网络最多能支持256个节点,具有较强的可扩展性。

3 基于反射内存光传实时网的弹上总线研究

3.1 基于反射内存光传实时网弹上总线结构设想

根据反射内存光纤总线的特点和弹上总线使用环境及信息交互特点,提出基于反射内存实时网弹上总线的连接形式如图1所示。

图1 基于反射内存网的弹上网络拓扑结构图Fig.1 The topology structure of missile networked system based on RMN

弹上总线采用双线冗余设计,各弹上设备通过各自的RM接口适配器和总线相连,实现弹上各分系统软/硬件资源共享和海量数据的实时交互,通过综合控制计算机、作战任务计算机等弹上计算机群实现信息的综合处理。为了克服主从式总线结构容易导致单点故障的问题,基于反射内存光传实时网弹上总线系统采用无主站自主组网结构[9]。每个任务设备的RM接口适配器既是数据传输的网络接口,又具有网络管理、容错及重构能力等功能,从而显著提高总线网络的可靠性和容错能力。

3.2 RM接口适配器设计

RM接口适配器为各任务设备和反射内存光纤网络相连的接口,具有数据传输及网络管理双重功能,是整个反射内存环网的核心设备。RM接口适配器主要由光电转换、数据编/解码/并行处理、网络管理状态机、存储器、协议管理模块及任务设备接口等组成,系统功能框图如图2所示。

系统采用双光纤接口冗余设计、具有网络容错和重构功能,同时考虑到弹上应用需要,RM接口适配器采用嵌入式设计,并且任务设备接口可以根据弹上设备接口需要设计。

为同时兼顾弹上指令数据等小数据包传输及图像、雷达数据等大数据包传输的高传输效率,RM接口适配器内建动态传输方式选择功能。系统针对反射内存网小数据量传输时,PIO方式(Programmable Input/Output)比DMA方式(Direct Memory Access)传输效率高。反之,大数据量传输时,DMA方式比PIO方式传输效率高的特点,不但能根据传输数据量大小,动态调整数据分组长度,还能设定一个阈值,当数据分组长度小于阈值时,自动采用PIO传输方式;当数据分组长度大于阈值时,自动采用DMA传输方式,从而使系统无论传输控制指令还是大数据量的传感信息均具有很高的效率。

图2 RM接口适配器功能框图Fig.2 Functional block diagram of RM interface adapter

RM接口适配器还具备网络管理、容错及重构能力。

1)故障节点隔离。若某个光端口未探测到光信号或探测到错误的同步码,则自动隔离该端口或网络节点,并迅速重构整个网络。

2)自动旁路故障光缆。自动检测到光缆故障,能自动旁路故障光缆,通过冗余光缆重构网络,确保所有节点均正常通信。

3)节点实时加入。有新节点加入或被隔离的节点恢复正常时,自动将该节点加入网络,并通知其他节点重构网络[10]。

4 基于反射内存光传实时网的性能测试

为了测试、验证基于反射内存光传实时网适应弹上总线传输的各项性能指标,采用3台嵌入式计算机分别模拟弹上主动雷达/红外复合制导导引头、综合控制计算机和高度表3个设备在导弹全航程中信息交互流程,用RM接口适配器搭建了3节点反射内存光纤实时网进行数据传输测试,见图3。测试结果显示,当综合红外热成像图像数据和雷达数据,使用12 k数据包传输时,传输速率基本稳定在80 MByte/s的水平以上,平均延时大约为0.142 ms,并且延迟时间都很稳定,抖动非常小。说明系统数据传输速率高、实时性好、传输确定性强。

对测试中收发数据进行数据校验,测试表明,3节点的反射内存网在24小时内的传输可靠性达到100%,证明了其传输的高可靠性。

图3 反射内存光传实时网测试验证系统实物图Fig.3 Testing and certificating system of RMN

5 结论

本文所研究的基于反射内存的光纤总线网络与MIL-STD-1773、FDDI、千兆光纤以太网等光通信方案相比不但具有极高传输数据率,还具有很强的实时性、可靠的传输纠错能力、严格的传输确定性和可预测性等特点,能够更好地适应弹上信息传输的特点并满足新一代弹上信息传输的需求。基于该弹上总线的测试系统测试结果表明,该光传系统可较好地适应弹上信息传输系统在传输速率、实时性、可靠性、容错能力等方面不断增长的要求。

[1] 郑建林.火箭控制系统总线传输技术研究[D].长沙:国防科技大学,2005:1-4.

[2] 郑青阳,许化龙.导弹控制系统数据总线传输方案研究[J].导弹与航天运载技术,2002,257(3):12-17.

[3] 张凤鸣,褚文奎,樊晓光.综合模块化航空电子体系结构研究[J].电光与控制,2009,16(9):47-51.

[4] 顾颖彦.反射内存网实时通信技术的[J].计算机工程,2002,28(7):143-145.

[5] General Electric Company.VMIPCI-5565 Ultra high-speed fiber-optic reflective memory with interrupts product manual[Z].2002.

[6] CHUNG S T,GONZALEZ O,RAMAMRITHAM K,et al.CReMeS:A CORBA compliant reflective memory based real-time communication service[C]//The 21st IEEE on Real-Time Systems Symposium,2000:47-56.

[7] SHEN C,ICHIRO M.RT-CRM:Real-time channel-based reflective memory[C]//IEEE Transactions on Computers,2000,49(11):1202-1214.

[8] YAMASAKI N.Design and implementation of responsive processor for parallel/distributed control and its development environments[J].Journal of Robotics and Mechatronics,2001,13(2):125-133.

[9] 吴晨,方国华,许化龙.弹载1553B总线网络控制系统Petri网建模与性能分析[J].电光与控制,2010,17(2):48-51.

[10] 张益东,杨一栋,张树坤.超高速实时光传操纵系统研究[J].航空计算技术,2006,36(5):1-4.