软弱围岩区浅埋偏压隧道洞口段变形分析与数值模拟①

2012-08-21许明贤叶施虎

许明贤, 叶施虎

(同济大学地下建筑与工程系,上海200092)

0 引言

靖那高速公路坡荷隧道位于广西省百色市境内,为双幅四车道分离式隧道.隧道左幅桩号为ZK63+235~ZK65+465,全长2230m;右幅桩号为K63+216~K65+480,全长2264m.坡荷隧道区地貌属构造、剥蚀低山及岩溶峰林地貌,地面标高1077.00~1346.00m,地形起伏较大.隧道进口位于斜坡坡脚处第四系全新统风化层(Qcol4)中,主要为杂色碎石土,碎石成分为页岩,少量粘土充填[1].

隧道洞身段衬砌均按新奥法原理设计,采用柔性支护体系结构的复合式衬砌,即以锚杆、钢筋网、喷射混凝土、工字钢拱架、格栅钢拱架等为初期支护,超前注浆小导管、超前锚杆等为施工辅助措施,充分发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施作初期支护和二次衬砌.

一般当地表倾斜,埋深小于2.5倍坍落拱高度的隧道,简称浅埋偏压隧道,如傍山隧道[2-3].

加强隧道施工全过程的监控量测,有利于施工方及时掌握围岩与支护动态,确保施工过程中的围岩稳定与支护安全,为二衬施工提供合理时机与支护参数[2-3];同时监控量测信息能有效地反映支护结构与施工方法的合理性,并为设计参数的优化、施工工艺的调整提供最直接的依据[4-5].

本文选取隧道左线进口端洞口处的典型断面,采用数值模拟方法分析浅埋、偏压条件下隧道施工过程中拱顶围岩变形的基本特征,并结合现场实际处理措施,为相关工程提供有利借鉴.

1 现场监控断面的布设与监测结果

整个隧道施工过程中,拱顶下沉与周边收敛量测都属于监测方案中的必测项目.拱顶下沉量测和围岩周边收敛量测依旧采用传统的监测方法,具体实施过程如文献[6]所述,监测点在隧道开挖后毛洞的拱顶(A点)及轴线左右各2m处(B、C点)及隧道腰部左右(B、C点),布设如图1所示.

图1 观测断面测点布置示意图

隧道进口段连续的3个监测断面依次是:ZK63+252、ZK63+256、ZK63+262 断面,相比较而言本次监测断面的布设密度较高,并在此监测断面上同时进行了拱顶下沉与周边收敛量测的测控点,其目的是更准确地反映洞口段围岩开挖过程中的变形特征,并及时反馈监测信息指导安全施工.

洞口段详细施工监测数据[6]如图2,需要指出的是本组监测数据反映的结果与类似工程具有以下不同之处[1]:

图2 现场观测曲线

1)本洞口段整个观测过程历时3个月之多但在观测期内隧道掘进工作几乎处于停滞状态,且洞内围岩长期受到邻近施工活动、自然因素的影响;

2)洞室偏压变形较类似工程更加明显,具体表现为拱顶下沉和周边收敛观测值绝对值总体上较大,沉降和收敛速率明显较高,最大拱顶下沉速率达到42mm/d;

3)整体监测曲线表现出突变性特征,即在某一监测日期处,监测曲线同时出现为沉降、收敛值的突然增大.此种现象是在内因和外因联合作用下的结果,也是围岩长期变形效应的突然性释放.

4)监测数据为不能进行合适的拟合.即使采用突变点之后的数据进行分析,所得拟合函数的表达形式也与理论和其他工程实践差距较大.

总体上分析得出该监测段处于持续的偏压变形阶段,并对外界影响因素具有较强的响应.

与邻近地区公路隧道工程相比本隧道开挖断面较大,最大开挖直径近13m;洞口整体处于山坡边缘,主要因地形原因造成偏压;地质条件较差,位于松散堆积层内.总之,该隧道地质条件差,洞体受力变形效应复杂,有必要进行更深入的分析.

2 隧道施工的有限元模拟

为了进一步分析隧道受偏压作用时围岩受力与变形规律,利用有限元方法对典型偏压段的施工过程进行了动态模拟.

2.1 有限元模型的建立

(1)基本假设

对有限元分析模型做了如下的基本假设:①将隧道围岩受力与变形视为平面问题加以研究;②隧道偏压段围岩为各向同性、均匀的弹性连续介质.

(2)主要参数

数值模拟时,围岩采用摩尔库伦模型,二次衬砌采用理想弹性模型.根据隧道地质勘查资料以及《公路隧道设计规范》JTG D70-2004,隧道围岩为灰岩、二次衬砌采用C40混凝土,材料参数如表1所示.

表1 模型材料参数

(3)模型的建立

隧道地表横向坡度约为26°,断面为三心圆曲墙式,最大开挖直径为12.86m.有限元计算模型的水平宽度取为隧道跨度的4.5倍,垂直高度是从计算模型的地表至下部边界,取跨度的3.8倍;已知边界条件均取为位移约束,上部边界取至地表,为自由边界,左右为水平位移约束边界,下部为水平和竖直位移约束边界.

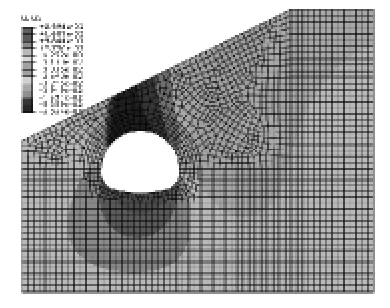

单元划分在保证精度的条件下,按尽量减少单元数量的原则进行.对隧道周围围岩加固区做了细化,以便更详细模拟该区位移和应力,有限元计算模型以及建模完成后的网格划分如下图3,4所示

图3 有限元计算模型

图4 数值模型网格划分

2.2 有限元计算分析

本文基于未施加二次衬砌和施加了二次衬砌两种情况对比分析隧道开挖后围岩的位移和受力规律.首先进行未施加二次衬砌条件下的模拟结果分析:

图5 水平位移计算云图

图6 竖直位移计算云图

(1)地层竖向位移和水平位移

根据图5水平位移计算云图和图6竖直位移计算云图可知,隧道开挖后围岩均偏向于卸载临空面移动,但水平位移和竖直位移的变化规律不同.

隧道地层最大竖向位移偏离了隧道中线,出现在左侧拱肩部位,最大值约为60.6mm.地层水平位移较大的区域发生在距隧道轴线斜上方约45°地表和右侧拱脚部位,其中地表处向临空面最大水平位移为16.2mm,右侧拱脚部位向临空面的最大 水平为33.6mm.

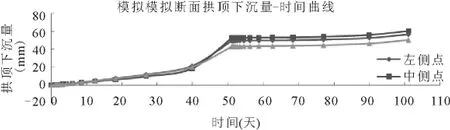

图7 拱顶各点竖向位移模拟曲线

图7 为拱顶各点竖向位移模拟曲线.表明随着开挖过程的进行,拱顶各点的位移在持续累积增长,最终中间测点的位移量最大,右测点的位移量最小.计算结果中未反映初期支护对于围岩稳定性的影响,也不考虑降雨等外界因素的影响,这与参考文献中的实测曲线特征不能完全吻合,但该计算曲线明确反映了围岩位移的增长规律.

从水平位移的分布规律来看,隧道开挖过程中,隧道斜上方位置的地表土可能会产生沿隧道轴向的纵向开裂现象,该处地表区域同时对应竖向位移最大区域,有可能出现向下沉陷现象,因此施工中需加强管理,特别是避免地表水渗入致使围岩软化,造成隧道位移失控和引起边坡失稳.

(2)围岩屈服程度

从图8围岩塑性区分布云图可以看出,开挖结束后,围岩仅在局部位置(右侧拱脚、左侧拱肩边坡坡脚)发生和接近屈服现象,而且塑性屈服区域明显沿着左侧拱肩竖直向地表延伸直至形成贯穿区域.说明在计算条件下,若有针对性地采取措施可以保障施工洞室稳定.

(3)围岩内力分布

图9反应隧道开挖后围岩中的最大主应力分布情况.可见洞室开挖后,拱顶的正上方和下方均出现较大范围的受拉区域,拱顶正上方的受拉区域贯穿至地表后沿着整个边坡表面延伸,坡顶受拉明显.

图8 围岩塑性区分布图

图9 围岩主应力分布图

为加强对比分析本文同时建立了考虑二次衬砌效应的模型.同样从施加衬砌后围岩的水平向位移和竖直向位移、围岩内力的角度分析隧道位移的变形与受力特征,同时进一步分析了衬砌自身的变化特性.具体从以下几个方面进行比较分析:

1)围岩位移变化.施加了衬砌后围岩的水平位移较大值出现的位置产生了变化,集中在二衬拱脚局部点位,两侧呈对称分布,位移幅度减小为14mm.显著小于未施加衬砌时右侧拱脚部位向临空面的最大水平为33.6mm.施加了衬砌后围岩的竖直位移也呈现出对称分布形态,位移幅值仅为23mm.分析可知衬砌对围岩位移的发生区域以及产生位移的程度具有显著的影响.

2)围岩塑性区.施加了衬砌后左右两侧围岩的塑性区面积显著减小,左侧塑性区仅出现在二衬和围岩接触处的拱脚局部位置,向上并未延伸到地表.

图10 衬砌的应力云图

3)围岩与衬砌主应力.衬砌及时施加后,围岩内未见明显的拉应力区,更未见拉应力区从洞体内侧贯穿至地表,仅在坡顶部位至洞体正上方这一局部区域分布因局部扰动造成的拉应力区.衬砌的应力云图如图10所示.由图可见,支护结构内力呈不对称分布.左侧衬砌外侧受拉,拉应力分布区主要位于拱肩部位,最大拉应力达到2.5MPa,同时该部位衬砌内侧受压,最大压应力达到5.0MPa,根据钢筋混凝土的承载特性,支护结构是安全的;右侧衬砌的端部受力特性与左侧拱肩处相反,表现为内侧受到拉应力,外侧受压,但受力程度较左侧偏低.

不论支撑施加与否,隧道开挖后拱顶围岩失去支撑、隧道底部围岩回弹并抵抗周围岩体向隧道底部滑移,引起隧道底部出现了较大隆起与拉应力分布区.在施工过程中也应重视回弹效应对整体隧道稳定性的影响.

3 结论与建议

(1)本隧道工程洞室开挖后拱顶位移、应力在隧道左右两侧均呈现不对称分布形态,偏压影响明显;在施加了二次衬砌后,整体围岩的变形规律也发生了较明显的改变,并且衬砌自身的受力与变形能更好地解释偏压隧道的力学响应特征.

(2)在隧道施工过程中,隧道斜上方位置的地表土可能会产生沿隧道轴向的纵向开裂现象并出现塌陷现象.

(3)数值模型中不能很好地反映降雨等外界因素对围岩的影响.对于此类因素出现时应当采取加强监测量测等方法加以应对.

(4)衬砌,包括超前支护、初期衬砌的施加能加强隧道洞室的稳定性,对保证施工安全与工程的顺利完成意义明显.

[1]《靖那高速设计说明》,2008.

[2]张守成.雅泸高速公路某隧道偏压段数值模拟及监控量测技术研究[D].成都:西南石油大学,2010.

[3]杨小礼,眭志荣.围岩中偏压隧道的剪胀特性研究.岩土力学,28(1).

[4]石效民,邓洪亮等.浅埋偏压隧道施工过程围岩应力变化规律研究[J].施工技术,2011,40(3):57 -59.

[5]刘晓敏.山区大跨度偏压隧道软弱围岩移动变形力学效应分析[D].保定:河北大学,2010.

[6]叶施虎.浅埋偏压软弱围岩隧道施工监测分析与处理[J].上海国土资源,2012,33(1):83 -86.