重用下法治疗急性黄疸型肝炎33例临床观察

2012-08-21李凯杰

李凯杰

(河北唐山迁西县中医院,河北 唐山 064300)

急性黄疸性肝炎是急性肝炎的一个临床分型。根据急性肝炎患者有无黄疸表现及血清胆红素是否升高将急性肝炎分为急性黄疸型肝炎和急性无黄疸型肝炎,为临床常见、多发病,且起病急促,临床症状多为尿黄,身目俱黄,色泽鲜明如不能及时救治常导致肝硬化,肝腹水等恶性病。临床尚无特效药物,基层医院担负着一线救治任务,临床医生审时度势,综合应用多种保肝、抢救措施,纠正酶胆分离,减少并发症,通过恰当的治疗,能够提高临床治愈好转率。我们于2008年3月~2011年3月收治急性黄疸型肝炎33例疗效突出,我院采用中西医结合治疗此症,取得较为显著疗效,报告如下。

本地区临床观察最常见于急性甲、戊型病毒性肝炎,其次为乙、丙型病毒性肝炎的急性期,另可见于各种慢性病毒性肝炎的活动期及药物引起的各种肝损害。因为多在急性期出现,所以急性黄疸型肝炎治疗不当易发展成重型肝炎并危及生命。

1 资料与方法

1.1 一般资料

治疗组:2008年3月~2011年3月收入我科住院的急性、亚急性重型病毒性肝炎患者共33例,诊断符合2000年修订的《病毒性肝炎防治方案》标准[1],男24例,女 9例;年龄最大者 56岁,最小者23岁,平均年龄42.23岁 ±13.4岁;病毒性肝炎28例,中毒性肝炎5例,病程 1~7d 24例,8~15d 9例,ALT(丙氨酸氨基转移酶)100~500U/L 8例,500~1000 U/L 23例,1000~1500 U/L 2例。TBil(总胆红素)25~40 μmol/L 15例,40~65μmol/L 18例,症状表现为身目俱黄、色泽鲜明、恶心、厌油、纳呆、口干苦、头身困重、胸脘痞满、乏力、大便干或黏腻不爽、小便黄赤或红茶色、苔黄腻脉弦滑数等。

对照组:30例与治疗组性别、年龄、病程及严重程度经统计学处理无显著差异,具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 给予保肝降酶、降黄疸及对症治疗,肝水解肽注射液100mg,甘利欣150mg,茵栀黄注射液30ml分别加入5%葡萄糖液250ml静脉滴注,每日1次,同时口服护肝片4片,维生素B2片2片,维生素 C片2片,3次/d。治疗组:在对照组治疗的基础上,加服自拟通腑泻浊汤:柴胡15g,黄芩 15g,半夏 10g,枳实 15g,白芍 30g,丹皮 15g,郁金20g,白术 30g,茯苓 30g,泽泻 30g,蝉蜕 15g,僵蚕15g,姜黄 10g,茵陈 15g,栀子 10g,生大黄 10g(后下),珍珠草 20g,苦参 15g,五味子 20g,女贞子 6g(研末冲服),灵芝15g。水煎服,每日1剂,7d为1个疗程,连续服药3个疗程后观察疗效。通腑泻浊汤组方根据小柴胡汤、四逆散[1]、泽泻汤、升降散、茵陈蒿汤[2]化裁而来,加用珍珠草、苦参、五味子、女贞子、灵芝等有明确抑制肝炎病毒、降酶保肝的单味中药。

1.2.2 疗效判定标准 按照《中医肝病诊疗常规》急性黄疸型肝炎疗效评定标准(北京302医院)[3]分为:(1)治愈:①主要症状消失;②主要体征恢复正常;③肝功能恢复正常;(2)基本治愈:①症状、体征基本消失或明显好转;②肝功能基本恢复正常(ALT≤1.5倍或 TBil<≤34.2μmol/L);(3)好转:①症状、体征明显恢复;②肝功能明显好转(ALT、TBil较原水平下降50%以上)且稳定在2周以上,无明显波动者;(4)无效:①治疗10d后患者症状无改善;②ALT、TBil无恢复甚至加重,或出现严重胆酶分离,患者病情继续恶化(包括自动出院者、转院者)。

1.3 症状评分

在治疗前后医生按照“症状分级评分表”评分,特别观察神疲乏力、恶心纳差厌油、腹胀大便黏腻、舌象脉象等主要症状的积分变化,以及出现的不良反应情况。

1.4 统计学处理

治疗结束后,对所得数据进行统计学处理,观察2组疗效。统计学软件包选用SPSS15.0,计量资料与计数资料分别采用t检验和卡方检验进行处理,以P<0.05为有显著性差异。

2 结果

2.1 2组患者治疗总有效率、不良反应发生率比较

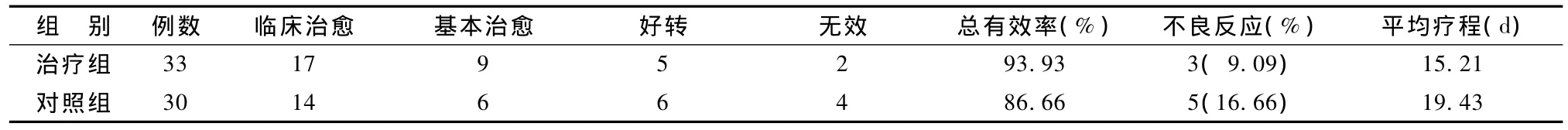

表1显示,治疗组的治疗总有效率高于对照组,不良反应发生率低于对照组,有显著性差异。

表1 2组患者治疗总有效率、不良反应发生率比较(n,%)

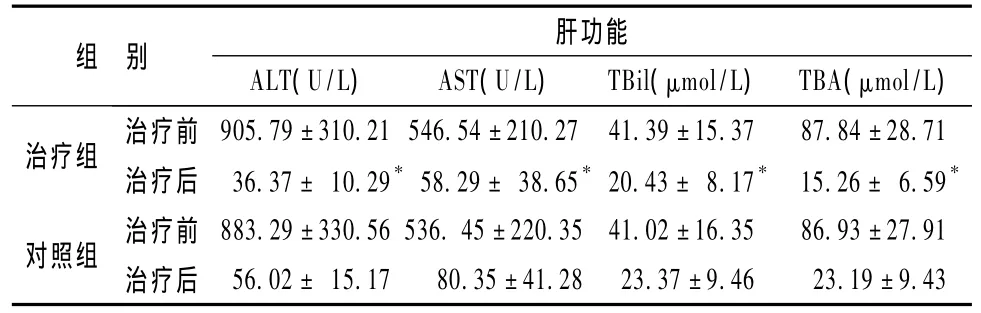

2.2 2组患者治疗前后肝功能各指标变化情况比较(表2)

表2 2组患者治疗过程中肝功能变化比较

2.3 2组患者临床症状和生存质量改善情况不良反应及安全性观察情况(表3)

表3 主要症状分级评分表

3 讨论

急性黄疸型肝炎起病急、进展快、容易进展成重症肝炎,其病死率高,属中医学“黄疸”范畴。关于黄疸认识古今基本一致,《金匮要略》将黄疸分为黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸、黑疸等,并创立清利、泻热、发汗、涌吐、和解、消瘀、温中等治法。张仲景认为,黄疸是“脾色必黄,瘀热以行”。中焦湿热熏蒸,气机逆乱胆汁外溢是病机关键。“然黄家所得,从湿得之。一身尽发热而黄,肚热,热在里,当下之”,“诸病黄家但利其小便”。因本病起病急、进展快,重用下法,急下存阴,祛邪外出,恢复机体气机升降机能意义重大。“出入废则神机化灭,升降息则气立孤危”。我们自拟通腑泻浊汤,以茵陈蒿汤为基础,合用泽泻汤加重泻下力量,合用升降散、四逆散、小柴胡汤以疏肝行气,全方辛开苦降,升清降浊,导湿浊外出,气机得开,升降出入恢复,肠蠕动加强导致轻泻,中断肠肝循环,减轻肝脏负担。泽泻用量大于30g,既能利水又通大便;服用通腑泻浊汤后,大多数病人都能排出大量腥臭黏浊大便,小便混浊量多,使湿浊从二便排出,病情基本都能得到有效控制,且临床症状迅速恢复,生活质量逐步提高,疗效明显,有效地提高了临床疗效和治愈率。

此外,还依据现代药理研究,选用了具有明确保肝降酶作用的中药如珍珠草、五味子、苦参、女贞子[11]、灵芝等。

另外,血清TBA联合ALT的升高有利于判断肝细胞损伤程度,重用活血药如赤芍以改善肝脏微循环,修复肝损伤,使总胆汁酸下降明显,现代医学检验对我们中医辨证处方有一定的借鉴意义。另外,中成药服用方便,易于接受,但有病重药轻之弊端。中药汤剂因人制宜可做细微调整,调方灵活,更能发挥中药优势,方药对症效如桴鼓。鉴于此,综合上述分析笔者认为,中医辨证用药要抓住问题的主要矛盾,在西药综合治疗的同时,采用正确的中医辨证,合理选用中西医结合,西药对症,中药治本,中西合璧效果明显。