DX桩群桩承载性状的数值分析

2012-08-17张清林陈立宏

张清林,陈立宏

(1.中国建筑股份有限公司技术中心,北京 101300;2.北京交通大学土木建筑工程学院,北京 100044)

1 前言

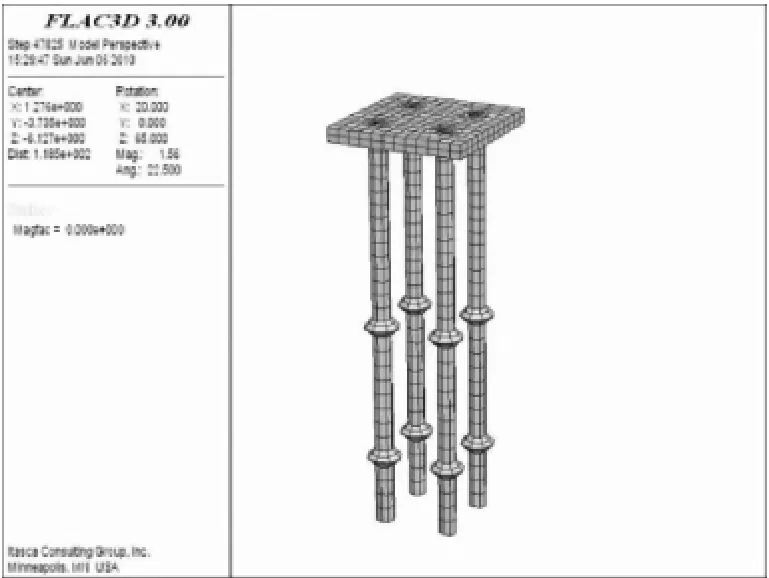

DX桩是近几年兴起的一种新型桩,是在普通直孔桩的基础上通过液压挤扩装置在桩身挤扩承力盘形成由桩身、承力盘和桩端共同受力的变截面桩。通过将挤扩盘布置在地基土体的坚硬土层上,DX桩能充分利用地基土体的承载力,其桩身构造如图1所示。相比于普通直孔桩,DX桩具有承载力大、沉降小等很多优点。当今社会城市化发展迅速,对DX桩的研究也越来越多。通过实践也证明,DX桩基技术有着显著的经济效益、社会效益和强大的市场竞争力。

实际工程以及有关学者的研究表明,DX桩比同等直径的直孔桩的桩承载力要大,而且在承受相同荷载时的沉降相对于同等直径的直孔桩要小。但是在荷载作用下,由扩盘造成的其上方一段桩长内的侧摩阻力的损失、其下方应力的集中效应以及扩盘具体怎样影响沉降都没有得到很好的解决。图1为DX桩桩身示意图。

2 研究现状

图1 DX桩桩身示意图Fig.1 Schematic diagram of DX pile

DX桩的理论研究远远落后于工程实践,关于DX桩工程性状的研究,目前的方法主要有:有限元法进行计算分析[1~3]、现场试验的方法[4,5]、数值模拟法[6~8]、室内模型试验法[9~11]等。

北京交通大学唐业清[12]、武汉水利电力大学吴兴龙等人[13]、杨志龙和顾晓鲁等人[14]、清华大学陈轮等人[15~18]、杨锦东等人[19]、中国水利水电科学研究院、中国科学院武汉岩土力学研究所周青春等人[20]、北京交通大学陈立宏等人[21]以及杨志龙、王立建等人[22,23]都做了DX桩的原位试验或大比例尺模型试验,进行了DX桩的受力机理和承载性状等的研究。卢成原等人[24]通过对挤扩支盘桩桩周土的开挖取样进行室内土工试验,得出挤扩分支盘挤压应力对桩周土挤密效应所引起的土干密度的变化规律,提出了挤密效应综合影响系数β的概念和设计时应注意的有关问题。

中国冶金科工集团有限公司建筑研究总院王立建和刘波等[25]对挤扩支盘混凝土灌注桩(即 DX桩)单桩竖向承载力经验公式进行了探讨研究,提出了新的挤扩支盘桩竖向极限承载力经验公式,并验证了该公式的适用性。北京市建筑工程研究院沈保汉等人[26~29]通过对比同等地质条件下挤扩支盘桩与直杆桩承载力的差异,分析了挤扩支盘桩的荷载传递规律和侧阻力与端阻力的分配及发展规律。

机械工业第三勘察设计研究院鲍生谋等人[30]对DX桩在竖向荷载下的破坏机理进行了分析,分析认为DX桩在竖向荷载作用下,表现出端承桩受力特征,变形曲线为缓变型,且成台阶状突变;DX桩的破坏形式主要为:承力盘间土体承载力达到极限状态,从而出现土体剪切破坏和因桩端持力层的大量压缩和塑性挤出,进而发生桩端土体刺入破坏的现象。

杨志龙等人[22]于2000年对DX桩进行了线弹性有限元分析,分析了DX桩的承载机理。清华大学的常冬冬[31]则采用弹塑性有限元和Goodman界面单元模拟多节挤扩灌注桩的受力特性,分析了不同扩盘设置的效果。

另外,吴永红和郑刚等人[32]、巨玉文和穆希军等人[8,33]对 DX 桩的沉降特性进行了研究,为计算DX桩的沉降提供了依据。

总之,有关DX桩的承载性能及受力机理的研究目前仍处在探索阶段,由于其承载力机理相当复杂,有关DX桩理论研究方面的工作也很少,这又制约了DX桩在工程应用中的发展。

文章通过数值计算方法对不同间距的DX桩群桩的承载力、群桩效应以及土体的受力情况与沉降情况进行分析研究,以期能为DX桩的计算分析和设计提供参考。

3 DX桩数值模拟概况

在DX桩群桩的数值模拟计算中,DX桩直径d选取为1 m,挤扩盘直径D为2 m,高度为1 m,桩身长度为20 m,两挤扩盘间距为8 m。群桩由4根基桩组成,群桩中基桩的间距设置为1.5D、2D、2.5D、3D。桩中心位置距承台边缘0.4 m。在FLAC3D中建立模型,网格划分的范围,取径向为20 m,深度为桩底10 m,如图2所示。

图2 群桩模型Fig.2 Model of group-pile

为研究群桩效应等问题,在对DX桩群桩的数值计算中,桩身混凝土采用弹性模型,桩周土体采用摩尔-库仑模型,桩土接触面采用库仑剪切模型。DX群桩的接触面模型建立后如图3所示。计算参数见表1。文章还做了对DX单桩的数值模拟,单桩尺寸和数值模拟中的参数与群桩中的相同。计算采用分级加载,每级荷载为3000 kN,如表2所示。

图3 群桩接触面Fig.3 Contact surface of group-pile

表1 单桩及群桩数值计算所采用的本构模型及参数Table 1 Constitutive models and parameters in numerical simulation of single pile and group-pile

表2 群桩抗压加载级别与大小Table 2 Load level and size of group-pile

4 群桩数值模拟结果分析

4.1 Q-s曲线与群桩效应

4.1.1 Q -s曲线

作出各间距群桩的Q-s(荷载-沉降量)曲线如图4所示。由图4可看出,在相同的荷载级别下,基桩间距小的群桩的沉降量要比基桩间距大的沉降量大。这是由于当DX桩间距过小时,承力盘下部土体和桩端土体发生应力叠加更加明显,造成土体在相对较小的荷载下就发生塑性流动,使群桩整体沉降增大。

图4 不同间距群桩的Q-s曲线Fig.4 Q -s curves of group-pile with different spacing

按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)取沉降为40 mm时为群桩的极限承载力,在工作状态下,取安全系数k=2,可得出工作状态下的承载力,作出群桩承载力与基桩间距的关系图(见图5)。

图5 群桩承载力与桩间距关系Fig.5 Relationship between bearing capacity of group-pile and the pile spacing

由图5可以看出,在工作状态下,群桩的承载力是随桩间距的增大而增大,且间距为6倍桩径群桩的极限承载力约是间距为3倍桩径群桩的1.32倍。

4.1.2 群桩效应系数

DX桩的群桩效应系数定义为群桩中基桩的平均极限承载力与单桩极限承载力的比值,即:

假定DX桩群桩中每根基桩承受的荷载相同,则可以作出不同间距下群桩中基桩和单桩的Q-s曲线如图6所示。

按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)取桩顶沉降为40 mm时为桩的极限承载力,计算出对应的群桩中基桩的承载力与群桩效应系数。作出各间距群桩的群桩效应系数与桩间距之间的关系图(见图7)。由图7可以看出,随着桩间距的增大,群桩效应系数也在增大,桩间距由1.5D增大为3D时,群桩效应系数由0.59增大为0.78,使得群桩中基桩能更好地发挥承载力。由于群桩效应系数越小越对桩基础受力不利,故在设置群桩时要考虑桩间距的大小,以使在满足受力的情况下,群桩效应系数达到最大值。

图6 不同间距群桩基桩与单桩的Q-s曲线Fig.6 Q -s curves of pile in group-pile of different spacing and single pile

图7 群桩效应系数与桩间距关系Fig.7 Relationship between effect coefficient of group-pile and the pile spacing

4.1.3 群桩效应沉降比

DX桩的群桩效应沉降比定义为:在群桩中基桩与单桩承受相同的荷载条件下,群桩的沉降量与单桩的沉降量之比,即:

式(2)中,SG为群桩的沉降量;S1为与群桩中基桩承受相同荷载下单桩的沉降量。

在本次计算中,作出不同间距的DX群桩在各级荷载下群桩效应沉降比的变化,如图8所示。

对图8进行分析可看到:桩间距越大,群桩效应沉降比越小,而且对于6倍桩径的群桩,随桩顶荷载的增大,这一比值增速较小,这有利于承载力的发挥。

4.2 群桩间土体受力与沉降情况

4.2.1 不同间距群桩间土体受力情况

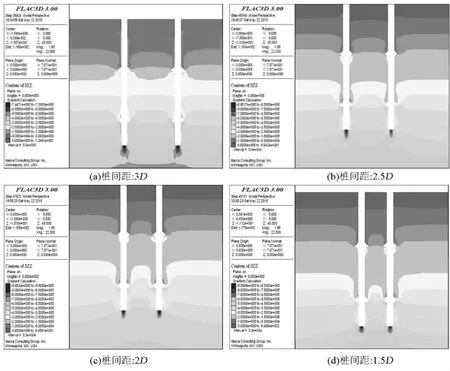

群桩间距不同时,会使桩间土体的受力情况发生变化,从而影响群桩的承载力。不同群桩间距下桩间土体在第六级荷载下的竖向应力如图9所示。云图显示的间隔为50 kPa。

图8 群桩效应沉降比与荷载关系Fig.8 Relationship between settlement ratio of group-pile effect and load level

对图9进行分析可以看到:在承受相同的荷载条件下,随着桩间距的减小,群桩中间土体与承力盘下部土体的应力水平逐渐增大,而承力盘上部一定范围内土体应力水平逐渐减小。这表现为地基土应力集中的叠加和应力解除的叠加。即桩间距越小,越不利于地基土体的应力分布。故在实际工程中,设置DX群桩间距时,应尽量使群桩间土体的应力分布均匀、变化平缓。这更有利于地基土体承载力的发挥。

4.2.2 不同间距群桩间土体沉降情况

基桩间距的不同会造成桩间土体沉降发生变化,这会导致桩侧摩阻力的变化,通过对不同间距群桩间土体沉降云图作比较,分析桩间距对群桩承载力的影响。不同间距群桩间土体在第四级荷载下的沉降云图如图10所示,在桩顶承受相同荷载时单桩周围土体的沉降云图如图11所示,云图显示间隔为1 mm。

对图10和图11进行分析可以看出:在DX群桩基础中,承力盘内侧土体要比外侧土体沉降大,且随着群桩间距的增大,这种沉降差也越来越大。这是由于承力盘内侧土体发生了应力叠加,造成了相同深度不同位置的土体沉降不同。在距离桩中心相同的位置处,单桩周围土体的沉降要小于群桩的。在群桩中间与4根基桩距离相同土体的沉降量随群桩间距的不同而发生变化。取深度为0 m、10.25 m处的土体,作出其沉降量与桩间距的变化如图12所示。

对图12进行分析可以看出:对不同间距的群桩,在承受相同的桩顶荷载的情况下,随着群桩间距的增大,与基桩距离相同处桩中间不同深度土体的沉降也会增大。

图9 第六级荷载下群桩间土体竖向应力图Fig.9 Vertical stress diagram of soil between piles under the sixth grade load

图10 第四级荷载下不同间距群桩间土体沉降云图Fig.10 Settlement diagram of soil between piles under the fourth grade load

图11 第四级荷载下单桩周围土体沉降图Fig.11 Settlement diagram of soil around single pile under the fourth grade load

4.2.3 群桩间不同深度土体沉降情况

在群桩中间与4根基桩距离相同的不同深度的土体沉降量随群桩间距的不同而不同,而且不同深度处沉降值也不一样。取深度为 0、7.5、8.5、15.5、16.5 m和20 m处的土体,作出在第一到第八级荷载下的沉降图如图13所示。DX群桩的承力盘设置在深度为7.5 ~8.5 m 和15.5 ~16.5 m 处。

对图12进行分析可以看出,在第一、二级荷载下,各间距群桩间土体在深度为0~2.4 m处沉降最大,造成这一现象的原因是上承力盘阻力发挥,并使周围土体发生应力叠加。在第四级荷载以前,离基桩距离相同处不同深度土体的沉降都较均匀。从第五级荷载开始,间距为1.5D和2D的群桩间不同深度土体沉降变化剧烈,且在10.3~13.7 m处沉降最大,在第八级荷载下,比地面沉降大10 mm左右。间距为2.5D和3D的群桩在整个深度范围内,土体的沉降变化平缓。

图12 群桩间土体的沉降与桩间距之间的关系Fig.12 Relationship between settlement of soil and the pile spacing

5 结语

通过对DX桩群桩以及普通直孔桩的数值计算分析,可以得到如下结论:

1)随着桩间距的增大,群桩的承载力不断增大,间距为6倍桩径群桩极限承载力是间距为3倍桩径群桩极限承载力的1.32倍。

2)随着桩间距的增大,群桩效应系数增大。群桩效应沉降比随桩间距的增大而减小。DX群桩的间距由1.5D增大为3D时,群桩效应系数由0.59增大为0.78。

3)随着桩间距的减小,群桩间承力盘下部土体的应力水平逐渐增大,而在承力盘上部,土体的应力水平则逐渐减小。

4)在承受相同的桩顶荷载的情况下,随着群桩间距的增大,与基桩距离相同处桩中间不同深度土体的沉降增大。

影响群桩效应的因素除了桩间距外,还有DX桩承力盘的间距、大小、布置等。目前在铁路行业还没有形成统一的设计计算规程。现有的地区性规程或方法主要还是参考《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)得出承载力和沉降的计算公式,虽然其计算基本能满足建筑工程的要求,但计算结果的可靠度不是很高。客运专线和高速铁路等工程项目对于承载力和沉降的要求极高,因此需要更为准确合理的计算方法,这必须通过更多的工作来完善。

图13 各级荷载下桩中间土体的沉降Fig.13 Settlement of soil between piles under every load level

[1]张玉敏,王忠海.新型挤扩支盘桩的非线性有限元分析[J].山东工业大学学报,2002,32(1):76 -80.

[2]梁昌俊.多支盘水泥桩的非线性有限元分析[J].水文地质工程地质,2005(6):116-119.

[3]钱德玲.支盘桩-地基相互作用及有限元法模拟研究[J].土木工程学报,2004,37(2):82 -86.

[4]吴兴龙,李光茂,魏章和.DX桩单桩承载力设计分析[J].岩土工程学报,2000(5):68-72.

[5]史鸿林,胡林忠,王维雅,等.新型挤压分支桩的计算与试验研究[J].建筑结构学报,1997,18(1):49 -54.

[6]钱德玲.挤扩支盘桩的荷载传递规律及FEM模拟研究[J].岩土工程学报,2002,24(3):371 -375.

[7]钱德玲.利用数值仿真系统实现支盘桩的荷载传递性状[J].土木工程学报,2004,37(7):68 -72.

[8]巨玉文,穆希军,赵明伟.挤扩支盘桩荷载传递的数值模拟方法[J].山西建筑,2003,29(2):30-31.

[9]卢成原,孟凡丽,吴 坚,等.不同土层对支盘桩荷载传递影响的模型试验研究[J].岩土力学与工程学报,2004,23(20):3547-3551.

[10]崔江余,吕 勤.挤扩支盘桩受力机理研究[J].铁道学报,2002,24(3):62 -66.

[11]卢成原,孟凡丽,王 龙.模型支盘桩试验研究[J].岩土力学,2004,25(11):1809 -1813.

[12]张晓玲,王 理,唐业清.挤扩支盘灌注桩的研究与工程应用[J].地基基础工程,1999,9(1):50 -56.

[13]吴兴龙,李光茂,魏章和.DX桩单桩承载力设计分析[J].岩土工程学报,2000,22(5):581 -585.

[14]杨志龙,顾晓鲁,张国梁.挤扩多支盘混凝土灌注桩承载力试验研究[J].土木工程学报,2002,35(5):100-104.

[15]陈 轮,王海燕,沈保汉.DX桩单位侧阻力和单位端阻力的现场试验研究[J].工业建筑,2004,34(3):15-18.

[16]陈 轮,王海燕,沈保汉,等.DX桩承载力及荷载传递特点的现场试验研究[J].工业建筑,2004,34(3):5-8.

[17]陈 轮,蒋 力,王海燕.DX桩抗拔承载力机理的现场试验研究[J].工业建筑,2004,34(3):33 -35.

[18]陈 轮,常冬冬,李广信.DX桩单桩承载力的有限元分析[J].工程力学,2002,19(6):67-72.

[19]杨锦东,崔江余,唐业清.挤扩支盘混凝土灌注桩现场试验研究[J].工业建筑,1999,29(10):49 -51.

[20]周青春,于南燕.DX桩的试验研究[J].岩土力学,2001,22(3):298-302.

[21]陈立宏,唐松涛,贺德新.DX桩群桩现场试验研究[J].岩土力学,2011,32(4):1003 -1007.

[22]杨志龙.挤扩支盘桩单桩竖向承载力研究[D].天津:天津大学,2000.

[23]王立建,顾晓鲁,刘 波.挤扩支盘混凝土灌注桩单桩竖向承载力经验公式的探讨[J].工业建筑,2004,34(3):24-26.

[24]卢成原,孟繁丽,周明芳,等.挤扩支盘桩的试验研究[J].工程勘察,2001(6):12 -14.

[25]王立建,刘 波,顾晓鲁.挤扩支盘混凝土灌注桩单桩竖向承载力经验公式的探讨[J].工业建筑,2004,34(3):24-26,67.

[26]沈保汉,陈 轮,王海燕.DX桩侧阻力和端阻力的现场试验研究[J].工业建筑,2004,34(3):9-14,29.

[27]沈保汉,贺德新,孙君平,等.影响DX挤扩灌注桩竖向抗压承载力的因素[J].工业建筑,2008,38(5):32-38.

[28]沈保汉,钱力航,孙君平,等.DX挤扩灌注桩的桩身承载力研究[J].工业建筑,2008,38(5):23-27.

[29]沈保汉.DX挤扩灌注桩的荷载传递特点[J].工业建筑,2008,38(5):5 -12.

[30]鲍生谋,李凡生.DX桩在竖向荷载下破坏机理分析[J].土工基础,2008,22(2):50 -52.

[31]常冬冬.挤扩多分支灌注(DX)桩承载力机理有限元分析[D].北京:清华大学,2001.

[32]吴永红,郑 刚,闫澎旺.多支盘钻孔灌注桩基础沉降计算理论与方法[J].岩土工程学报,2000,22(5):528-531.

[33]巨玉文,梁仁旺,白晓红,等.挤扩支盘桩承载变形特性的试验研究及承载力计算[J].工程力学,2003,20(6):34-38.