“和”文明起源考(文字篇)

2012-08-08任继昉向和平

任继昉,向和平

(中南大学文学院,湖南长沙,410083;湖北大学外国语学院,湖北武汉,430062)

“和”是中华民族的基本精神、价值目标与理想追求。中华和谐文化,犹如长江大河,源远流长,绵延千年,至今仍然青春焕发,润泽华夏,令人不由得一再追问:这股强劲水流的源头又在哪里?

这是一个不应回避而颇难回答的问题。好在历代学者已经作了一些零星探索,探明了“和”的起源与发展的部分路径。现在,我们完全可以而且应该在新的历史条件下,综合利用各个学科的已有研究成果,打通时断时续的零星路段,攻克最为棘手的疑难问题,对“和”的起源及其发展作一全面的探索与梳理,最终找出“和”的源头来。

一

《庄子·山木》:“一上一下,以和为量,浮游乎万物之祖。”郭庆藩集释:“言至人能随时上下,以和同为度量。以大和而等量,游造物之祖宗。”[1](668−669)《吕氏春秋·必己》:“一上一下,以禾为量,而浮游乎万物之祖。”许维遹集释引俞樾曰:“‘以禾为量’,殊为无谊。……‘禾’当作‘和’,《庄子·山木》篇‘一上一下,以和为量’是其证,‘禾’即‘和’之坏字。”[2](35b)①陈奇猷校释:“杨树达曰:‘和’从‘禾’声,《说文》谓‘禾得时之中和’(《系传》本),故谓之‘禾’,知‘禾’本含‘和’义。谓‘禾’当读为‘和’可也,谓‘禾’为误字则非也。于省吾先生曰:……‘禾’乃‘和’之借字。邾公?钟‘作氒禾钟’,‘禾’乃‘龢’之省文,‘龢、和’字通。奇猷案:……杨氏、于先生说是。谓道德一上一下,与万物和同,既不离于物,又不役于物,以和同为其限量。”[3](840)又《庄子·徐无鬼》:“吾尝居山穴之中矣。当是时也,田禾一睹我,而齐国之众三贺之。”郭庆藩集释引卢文弨曰:“(田禾)即齐太公和。”[1](848−849)《北堂书钞》卷一五八引作“田和”②。同一人名,《庄子》与《吕氏春秋》书中“和、禾”并用。

马王堆汉墓帛书《战国纵横家书·苏秦自赵献书燕王章》:“今与臣约,五和,入秦使,使齐、韩、粱(梁)、[燕]□□□□□□□约彳卻(却)军之日,无伐齐、外齐焉。事之上,齐赵大恶;中,五和,不外燕;下,赵循合齐、秦以谋燕。今臣欲以齐大[恶]而去赵,胃(谓)齐王,赵之禾(和)也,阴外齐、谋齐,齐赵必大恶矣。”[4](1)又《苏秦使盛庆献书于燕王章》:“外齐于禾(和),必不合齐、秦以谋燕,则臣请为免于齐而归矣。”[4](6)在出土文献中,也是“和、禾”并用。

这些传世与出土的古代文献中“禾”字通用为“和”字的现象,是否为我们寻找“和”的源头提供了重要线索?

二

东汉·许慎《说文解字》第七卷《禾部》:

禾,嘉穀也。二月始生,八月而孰,得时之中,故谓之“禾”。禾,木也。木王而生,金王而死。从木,从? 省。? 象其穗。凡禾之属皆从禾。[5](114)

钮树玉《说文解字校录》:

《系传》作:“从二月始生,八月而熟,得时之中和,故谓之‘禾’也。”《齐民要术》引作:“以二月始生,八月而熟,得时之中和,故谓之‘禾’。”[6](7108)

席世昌《席氏读说文记》:

“得时之中”下,锴本有“和”字。[6](7108)

沈涛《说文古本考》:

《齐民要术》引“二月”上有“以”字,“得时之中”作“得之中和”,《文选·思元(玄)赋》注引:“二月生,八月孰,得中和,故曰禾。”是古本“二月”上有“以”字,“得时之中”作“得时之中和”。今本夺“和”字耳。[6](7108)

田吴炤《说文二徐笺异》:

大徐本作“得时之中”,小徐本作“得时之中和”。穀炤:《蓍归禾序》疏:“禾者,和也。”又《管子·小问》:“故命之曰‘禾’。”注:“禾以其调和人之性命。”与此“得时之中和”以声为训,于例本合。窃以嘉穀以二月生、八月孰,此即“得时之中”之谓也。“和”字字系穀人字字。[6](7109)

段玉裁《说文解字注》:

“以二月始生,八月而孰,得之中和,故谓之禾。”依《思元赋》注、《齐民要术》订。“和、禾”叠韵。[6](7109)

徐灏《说文解字注笺》:

炤:“禾”之言“和”也,得时之中,故谓之“禾”。[6](7110)

桂馥《说文解字义证》:

李善注《思元赋》引云:“二月生,八月孰,得中和,故曰禾。”《五经文字》:“‘禾’之言‘和’也,以二月始生,八月而孰,得时之中,名之曰‘禾’。”馥谓当云:“得时之中和,故谓之‘禾’。”“禾、和”声相近。或曰:“中”即“中和”,本书“中,和也”,《礼记》“升中于天”卢植注“升中和之气于天”是也。馥案:凡“故谓之”云者,皆声、义相兼,此本书之例。《白虎通》:“稷者,得[阴阳]中和之气”,亦兼言“中和”。徐锴《通论》:“……二月阳气虽胜,犹有阴气存焉,微阴辅阳,生长万物,阴阳适和……八月阴气虽壮,犹有阳气存焉。微阳助阴以成熟,万物阴阳亦适和……故曰禾‘二月生,八月孰,得时之中和’”。服虔《左传》注:“和,中和也。”《书·序》:“唐叔得禾,异亩同颖。王命[唐叔]归周公于东,作《归禾》。周公得命禾,旅天子命,作《嘉禾》。”③传云:“异亩同颖,[是]天下和同之象。”《尚书大传》说《嘉禾》云:“三苗为一穗,天下其和为一乎!”宋均《说题辞》注云:“禾衔滋液以生,故以‘禾’为名。”《续汉志》:“吴黄龙五年,嘉禾生于由拳,改县曰‘禾兴’,后以太子名‘和’,改曰‘嘉兴’。”[6](7110−7111)

王筠《说文系传校录》:

“得时之中和”,大徐无“和”字,非也。此以同音为训。[6](7109)

王筠《说文解字句读》:

凡言“故谓之”者,皆声、义相兼,“禾、和”同音也。《书·序》:“唐叔得禾,异亩同颖。王命归周公于东,作《归禾》。周公得命禾,旅天子命,作《嘉禾》。”传云:“异亩同颖,天下和同之象。”《吕览·必己》篇高注:“一曰:禾,中和。”[6](7111−7112)

在古人看来,禾是天地万象和谐的产物,阴阳调和、刚柔相济、冷暖适中,内外通达,始有禾的成熟。所以,禾是自然和谐的象征。这是中国社会进入农耕时代所产生的观念在《说文》中的反映。看来,许慎在完成字源(造字的理据)探讨任务之后,有时意犹未尽,又顺便对该字所代表的词的语源(造词的理据)进行一番探讨,这是《说文》为我们作出的超额贡献,其中不乏可圈可点者,“得时之中和,故谓之‘禾’也”就是这样的一个例子。

我们如果再深入思考一下,就会发现疑问:“禾”是具体事物,是“形而下”的具体称谓;“和”为抽象概念,是“形而上”的浮泛意识。如果说“禾”来源于“和”,或曰从“和”产生了“禾”,那么,在“禾”这一具体称谓产生之前,乃至在以“禾”饱腹的时代以前,“和”这一抽象意识又从何而来?

三

《说文解字》第二卷《口部》:

穀,相穀(应)也。从“口”,“禾”声。[5](32)

南唐·徐锴《说文解字系传·通论》:

穀,不刚不柔曰“穀”,言言言言之穀声,五味之穀之以相之也。禾者,五穀之穀气也。二月而生,八月而孰,得时之中和也。……二月阳气虽胜,犹有阴气存焉,微阴辅阳,生长万物,阴阳适和……八月阴气虽壮,犹有阳气存焉。微阳助阴,以成熟万物,阴阳亦适和……故曰禾“二月生,八月孰,得时之中和”。中和而生,中和而成……故传曰:得时之禾,穀(jǐ,禾穗的分枝)疏而穗大,其粟圜(圆)而禾羔(zhuó,禾皮)薄,其米多而沃,食之者强。太平之世,人含和气,以食和穀,故於文“口、禾”为“和”。和者,不可名也,谓之“刚”则柔矣,谓之“柔”则刚矣。……为辛则咸矣,疑咸则甘矣。举而食之,莫此之宜矣,故曰“和”。[6](2146−2147)

《说文》“和”字“从‘口’,‘禾’声”的说解是按照会意字的解析方法进行分析的,按照徐锴“於文‘口、禾’为‘和’”的说法,可以认定“和”为形声兼会意字,因此,“和”字的说解似应为:“从‘口’、从‘禾’,‘禾’亦声”。就是说,“禾”不仅是“和”的声符,表明“和”的读音,也是“和”的义符之一,表明“和”的意义尤其是词源意义,暗示“禾”来源于“和”。这一语源探讨存在着倒因为果、以流注源的疑问,正如上文所述。为了观察得更为细致,我们可以看与此相类似的一个例子:

《说文》第一卷下《艸部》:“莍,茮(椒)樧实,裹如裘者。”(从段玉裁本)[7](37)“茮(椒)樧”即今花椒树,“莍”是花椒子。《尔雅·释木》:“椒樧丑裘。”郭璞注:“茱子聚生成房貌,今江东亦呼‘莍樧’。”花椒树结实有外壳,花椒子(籽)聚生于壳内,此即《说文》所谓“裹如求者”。《说文》第八卷上《裘部》:“裘,皮衣也。”古文作“求”。古人皮衣多用羊皮(狐裘是极其珍贵的),聚毛揉如小丸叫“珍珠毛”。治裘必揉毛如丸,而与椒实相似。许慎以为此即“莍”得名之由来[8](112),以“求(裘)”为“莍”(花椒实)的语源。而从人类社会发展史来看,果实之名应在语言早期产生。《尔雅·释木》:“栎,其实梂。”郝懿行义疏:“栎实外有裹彚,形如猬毛,状类毬子。”“梂”为栎实,“莍”为椒实,这两种果实的名称都应该早于“求(裘)、毬(皮丸)”。说“莍”来源于“求”,实在是以源注流。[9](246)

这样看来,“得时之中和,故谓之‘禾’也”的语源解释,似也属于这种“倒因为果,以流注源”之类。毕竟,“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”(《管子·牧民篇》),直到现代,人们还说“手中有粮,心中不慌”,更何况是“未有火化,食草木之实、鸟兽之肉,饮其血,茹其毛”(《礼记·礼运》)的远古洪荒时代呢!

不过,“得时之中和,故谓之‘禾’也”、“莍……裹如求者”的语源解释,虽然“倒因为果,以流注源”,但毕竟是点出了“禾—和”“莍—求(裘)”的语源关系,这是史无前例的,其历史功绩不可磨灭。我们不应该苛求古人,而应该以前人的探讨为基础,理顺这些源流关系,将这种研究再向前推进一步,使其逐渐接近真理。

四

据以上考察、探索,我们可以颇有把握地说,“禾”是“和”的源头。换句话说,“和”来源于“禾”。用哲学术语说,就是“形而上”的抽象概念“和”,是建立在“形而下”的具体称谓“禾”之上的。

“和”从“禾”而来,这个结论可以得到古文字的支持。

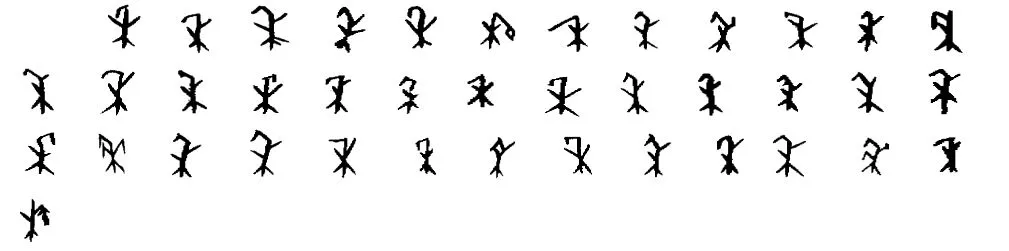

在甲骨文中,“禾”有以下诸形[10](592-593):

罗振玉《殷虚书契》:“上象穗与叶,下象茎与根。许君云‘从木,从? 省’,误以象形为会意矣。”[11](1417)李孝定《甲骨文字集释》:“栔(契)文‘禾’字象形,罗说是也。其义亦为嘉穀,‘庚午卜贞禾有及雨三月’(《前》·三·三·九·三),言田禾其有及时之雨乎。‘壬申贞……禾于河’(《后》·上·二·二·三),祷于河以求禾之熟也。它辞率皆类此。金文……与栔文、小篆并同。许君解此字采五行生剋之说,为汉儒故习,与字义无涉也。”[11](1418)陈炜湛《甲骨文同义词研究》:“甲骨文‘禾’……上象穗与叶,下象茎与根,为禾稻之象形。”[11](1418−1419)裘锡圭《甲骨文中所见的商代农业》:“‘禾’字在古书里有广狭二义。狭义的指谷子(小米),广义的泛指一切谷类作物。前者是本义,后者是引申义(参看齐思和《毛诗谷物考》,《中国史探研》一七−一九页)。……谷子是古代北方最重要的谷物,所以‘禾’引申而为一切谷物的通称。甲骨卜辞里的‘禾’字多数已用于引申义。例如宾组等卜辞常常卜问‘求年’、‘受年’等事,历组等卜辞则说‘求禾’、‘受禾’。这种‘禾’字应该就是泛指各种谷物的。”[11](1419−1420)

“又史”即“有事”。以上列诸辞与“今五月,我又史”(乙三三五○)、“于七月又史”(乙一四七四)等辞相比较,可知“月”即“和月”,是月名,当即“禾月”。战国时代齐国铜器铭文也有月之专名,如陈逆簋有“冰月”,《晏子春秋》亦有之,以为十一月。子禾子釜有“稷月”,“稷月”与卜辞之“禾月”可以比照,当是与种禾、获禾或祀禾有关之月。[12](52)

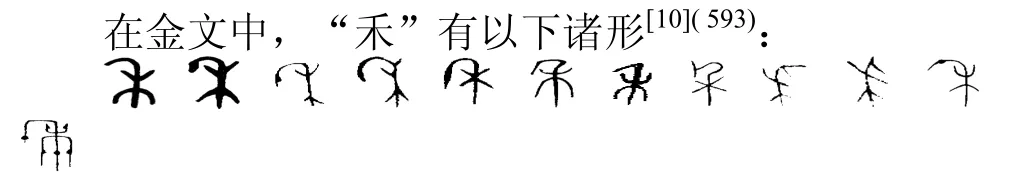

“和”在金文中有少量形体[12](50):

虽说文字出现的先后与语言中词汇产生的先后未必完全一致,但就“禾、和”的关系来说,至少可证明二字出现的先后与二词产生的先后也是基本吻合的。

注释:

① 为照顾今人阅读习惯,使其原意更为显豁,以便于理解,本文引用古籍及近人的著作时添加了一些必要的标点符号,如引号、书名号等。下同。

② 国学导航-北堂书钞 卷第一百五十八 地部二,http://www.guoxue123.com/zhibu/0201/03btsc/161.htm,2008年2月10日。《史记·卷四六·田敬仲完世家》对田和的记载说:“宣公四十五年,田庄子卒,子太公和立。田太公相齐宣公。……魏文侯乃使使言周天子及诸侯,请立齐相田和为诸侯。周天子许之。康公之十九年,田和立为齐侯,列于周室,纪元年。齐侯太公和立二年,和卒,子桓公午立。”

③ 所引《书·序》有误,实为《书》卷十三《微子之命》,见阮元:《十三经注疏》,北京:中华书局影印,1980年,上册,第200页下栏。

[1]郭庆藩.庄子集解(新编诸子集成本)[M].王孝鱼校点.北京:中华书局, 1961.

[2]许维遹.吕氏春秋集释(影印本, 下册, 卷十四)[M].北京: 中国书店, 1985.

[3]陈奇猷.吕氏春秋新校释[M].上海: 上海古籍出版社, 1961.

[4]马王堆汉墓帛书整理小组.马王堆汉墓帛书·战国纵横家书[M].北京: 文物出版社, 1976.

[5]许慎.说文解字(影印陈昌治刻本)[M].北京: 中华书局,1963.

[6]丁福保.说文解字诂林(影印本)[M].北京: 中华书局, 1988.

[7]段玉裁.说文解字注(影印本)[M].上海: 上海古籍出版社,1981.

[8]陆宗达.训诂简论[M].北京: 北京出版社, 1980.

[9]任继昉.汉语语源学[M].重庆: 重庆出版社, 1992.

[10]李圃.古文字诂林(第6册)[M].上海: 上海教育出版社, 2003.

[11]于省吾.甲骨文字诂林(第2册)[M].北京: 中华书局, 1996.

[12]李圃.古文字诂林(第2册)[M].上海: 上海教育出版社, 2000.

[13]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成释文(第4卷)[M].香港: 香港中文大学中国文化研究所, 1988.

[14]赵诚.甲骨文简明词典——卜辞分类读本[M].北京: 中华书局, 1988.