职业生涯规划与择业效能感结合的就业指导模式研究

2012-08-06李进

李 进

(南通航运职业技术学院,江苏 南通 226010)

0 引 言

就业工作是高职院校的核心竞争力之一,也是高职院校生存与发展的生命线,就业指导工作者在此扮演着重要的角色,在从事高校心理学研究与就业指导工作中发现高职学生普遍存在职业定位不明确,求职准备不充分的特点。因此,拟将择业效能感引入就业指导范畴,改进高职学生就业指导模式,从学生自身需求,自我发展出发提高他们的职业自信心、主动性和抵御挫折的能力,挖掘潜力,提升求职竞争力。我国的高等教育已经从精英教育阶段进入大众化教育阶段,高校面临着越来越重的学生就业指导压力,高职院校毕业生就业冷热不均,结构性矛盾突出,针对高职院校的就业特点以及高职学生在校学习时间短、就业信心不足的现状,探索出一条既能提高就业能力又能提高就业信心的就业指导模式。

1 择业效能感的作用

职业是人的第二生命,职业选择是每个人生命过程的必经阶段,自我效能感和职业成熟度是影响个人职业选择的重要因素。国外学者将自我效能理论与职业成熟度理论有机结合,提出了职业决策自我效能感的概念,这一概念被中国学者简称为择业效能感。目前研究者普遍认为,择业效能感是指个体对实现与择业相关任务所需能力的自我觉知,通过对个体的认知、动机、情感的调节影响人的择业行为。择业效能感是影响大学生择业的一个重要的主观心理因素,择业效能感的高低直接或间接影响着职业选择的范围和对职业的态度,个体的择业自我效能感越强,择业能力越强,做出正确职业决策的可能性也越大。对择业效能感的培养需要通过加强职业生涯规划教育、开展发展式就业指导等影响择业效能感形成与发展的教育模式鼓励、强化正面体验,增加正面认知来实现。高水平的择业效能感可以使学生正确评估自己的能力,提高学生择业效率,做出成功的职业选择。职业生涯规划教育,作为强化学生择业效能感的重要途径,可使学生择业过程中有正确的理论做指导,帮助学生认清自身特质,学会运用科学的方法和步骤来实现自己的理想与目标。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

干预实验的对象是南通航运职业技术学院学生16名,采取广告宣传的招募方式。由于大三学生面临着找工作实习,于是报名的均集中在一、二年级。这个阶段的学生也需要获得职业规划方面的学习。所有实验对象均经过严格的面谈程序,确定她们有比较强烈的生涯探索的愿望,并且承诺能够真正融入团体,积极开放自我,尊重他人。筛选标准为:(1)有探索生涯,提高择业效能的愿望;(2)身心健康,没有明显语言障碍;(3)有时间保证,能够准时参加每次活动;(4)团体分为两个组,每组8人。

本研究对照组的选取采用 “一拉一”的方法,即让16名实验被试分别在自己学校同类专业中找一个同年级、同性别的同学,这样做理论上保证了对照组成员存数量、性别、专业等方面与实验组的一致性。由研究者本人担任职业生涯规划教育辅导的领导者,对实验组进行为期8周的干预,对照组不干预。

2.2 研究工具

采用Betz和Taylor编制[1],龙燕梅修订后的《大学生择业效能感量表》,以及干预结束后自行编制的团体辅导成员效果评估表。评估表共16个题目,包括12个封闭问题和4个开放性题目,主要收集的信息包括成员对活动内容、团体氛围、自我改变等方面的主观体验[2]。

2.3 实验设计

本研究的实验设计为实验组控制组前后测设计。实验前对实验组、控制组进行两个量表的施测,获得基线数据,然后对实验组进行了十次职业生涯规划课程辅导,每次2.5小时。对照组处于常态学习,不参加团体辅导。干预结束后,对实验组、控制组进行两个量表的重测,除此以外,实验组还需完成团体辅导成员个人评估表和团体进行时定期的自我总结报告。在实验完成2个月后对实验组进行追踪访谈,了解团体辅导的追踪指导效果。最后用SPSS 13.0 for Windows进行数据统计和处理。

2.4 职业生涯规划指导方案

2.4.1 职业生涯规划辅导方案设计的理论依据

高职学生职业生涯规划教育的核心主要包括知己、知彼、决策三个具有内在联系的方面[3]。知己是指自我觉察、自我探索,认识自己的性格、兴趣、价值观、能力、特长和专业知识;知彼则是指职业环境探索,包括行业、企业和职业三方面,主要是认识不同行业和职业的发展路径及其所要求的知识、技能、经验、个性等;在此基础上才能做出决策,决策主要指衡量自己的能力与职业理想之间的差距、有意识地培养自己的全面素质,初步确定自己的职业理想和职业发展规划并着手实施,在实施过程中不断评估、反思和调整自己的职业规划。

大学生职业生涯规划教育包含团体辅导、教学和个别咨询三种主体干预方法,以及技术支持系统和信息资源支持系统等辅助干预方法,可以交叉使用[4]。

(1)职业生涯规划课程辅导方案根据 《国务院办公厅关于切实做好2007年普通高等学校毕业生就业工作的通知》 (国办发 〔2007〕26号)“将就业指导课程纳入教学计划”的要求,按照教育部制订的 《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》,结合本次试验目的的教学大纲。

(2)团体辅导主要依据是特质因素论,由帕森斯和威廉姆逊提出,它以个人的个性心理特质作为描述个别差异的重要指标,强调个人的特质与职业选择的匹配关系。该理论认为,个体在进行职业选择过程中遵循职业辅导的三大原则:对自我爱好和能力的认知,对工作性质和环境的了解,以及两者之间的协调与匹配。此外,本研究还参考了霍兰德的类型论,将人区分为六种人格类型:现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型和传统型,认为个人的人格与工作环境之间的匹配和对应,是职业满意度、职业稳定性与职业成就的基础。

2.4.2 对实验组被试访谈中反映的主要问题和心理状态

(1)缺乏深刻的自我认识:大部分成员怀着想深入了解自己的意图而来,不清楚自己的性格和能力,不知道自己的兴趣所在,同时想了解自己的性格适合怎样的工作。

(2)没有目标或职业目标不明确:多数成员认为自己尚未处于毕业阶段,所以并未真正考虑过此方面的事情,即使心中有个目标,但也只是一种不成熟的想法,因此也缺乏为自身目标而奋斗的动力。

(3)理想与现实的矛盾:一部分成员对以后的生涯发展有自己的理想,但理想与现实的矛盾不可避免,怎样处理好自己的美好愿望与现实的就业环境的关系也是关注的重点。

(4)对校园外面的职业情况缺乏了解:表现在不知道自己的专业适合做怎样的职位,需要重点培养哪些能力,需要处理哪些问题,也不清楚通过怎样的途径去了解就业知识和招聘信息。

(5)不知道怎样实现自己的目标:表现在己明确自己的发展方向,并拥有为之而努力的信心和动力,但却不知道通过哪种方式实现目标,从现在开始自己能做什么,如何才能去达到目标。

(6)缺乏长远的生涯规划:几乎所有成员都缺乏对自己以后发展的长远的生涯规划,仅仅立足于现在,很少思考结合自己的兴趣、能力和愿望如何能够使自己朝着更适合自己的方向发展。

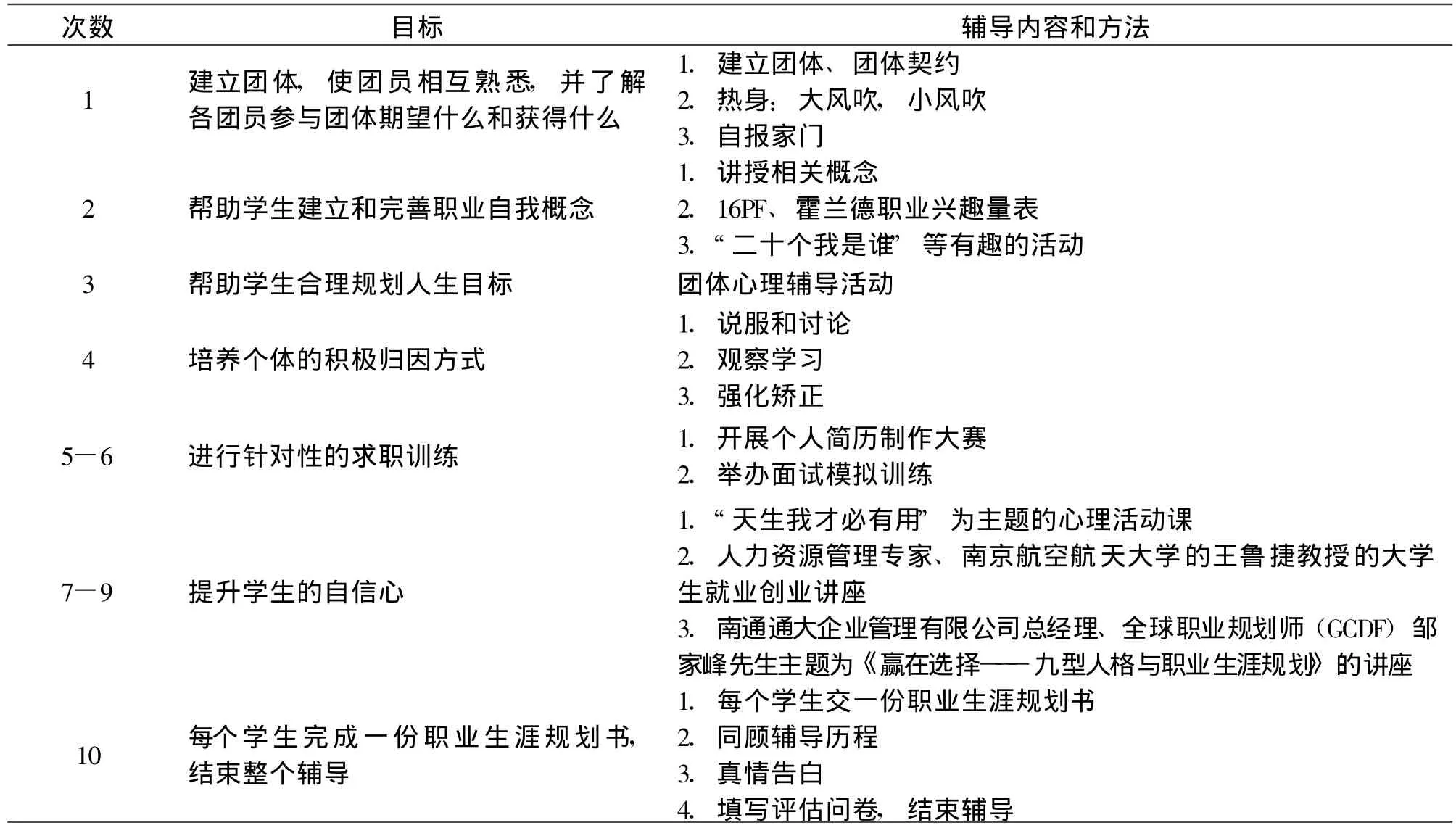

2.4.3 职业生涯规划辅导方案

根据以上两个方面的结果,自行设计以生涯规划为主的课程辅导方案,目标是提高高职学生择业效能感。

表1 职业生涯规划辅导方案

3 实验结果

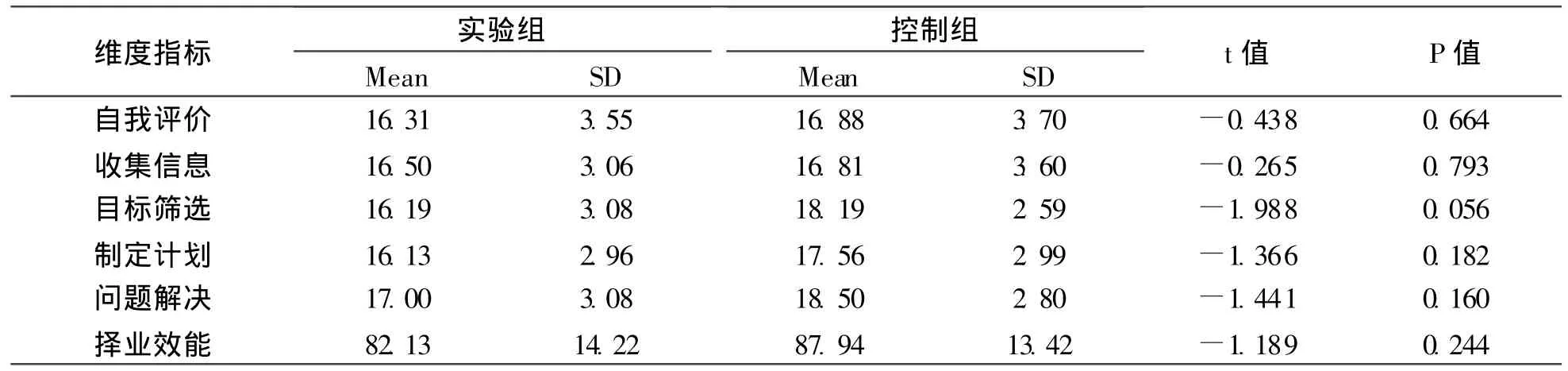

3.1 实验组和控制组前测差异比较

对实验组和控制组各个维度指标的前测值进行比较 (独立样本T检验),结果发现两组在择业效能及各维度指标上未见显著差异 (P<0.05),可视两组被试是同质的。实验组前测总分均分在择业效能感问卷上均低于控制组。具体情况见表2。

表2 实验组和控制组前测筹异比较

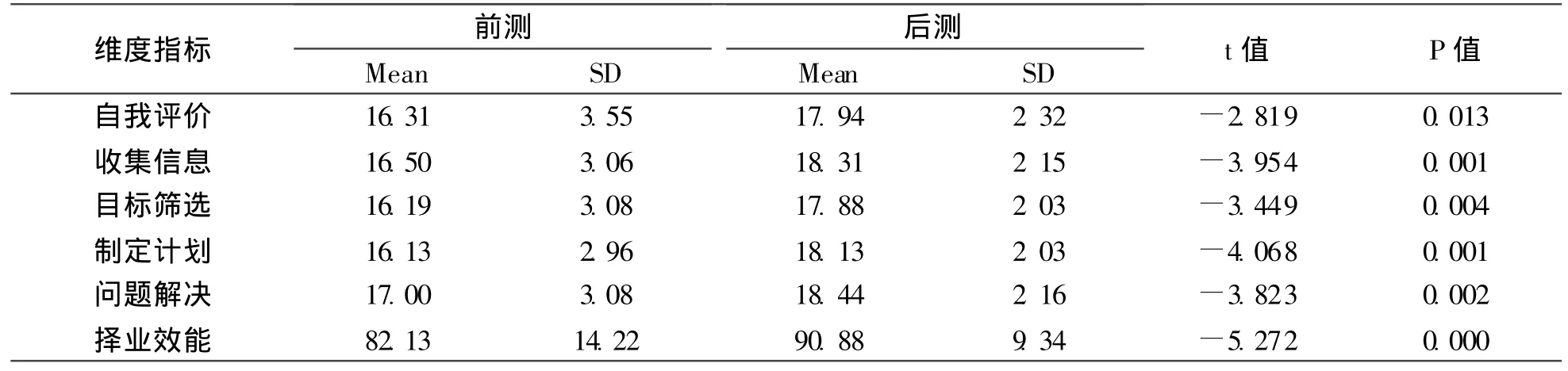

3.2 实验组前测、后测比较

对实验组各个维度的前测值和后测值进行比较(配对样本T检验),发现实验组在处理后成择业效能指标与前测相比差异极显著 (P<0.001)。在择业效能的自我评价、目标筛选、问题解决维度上与处理前有显著差异 (P<0.05),而收集信息、制定规划维度与处理前差异非常显著 (P<0.01)。实验组择业效能在处理后的总均分上较于处理前均有显著提高。具体情况见表3。

表3 实验组前测、后测比较

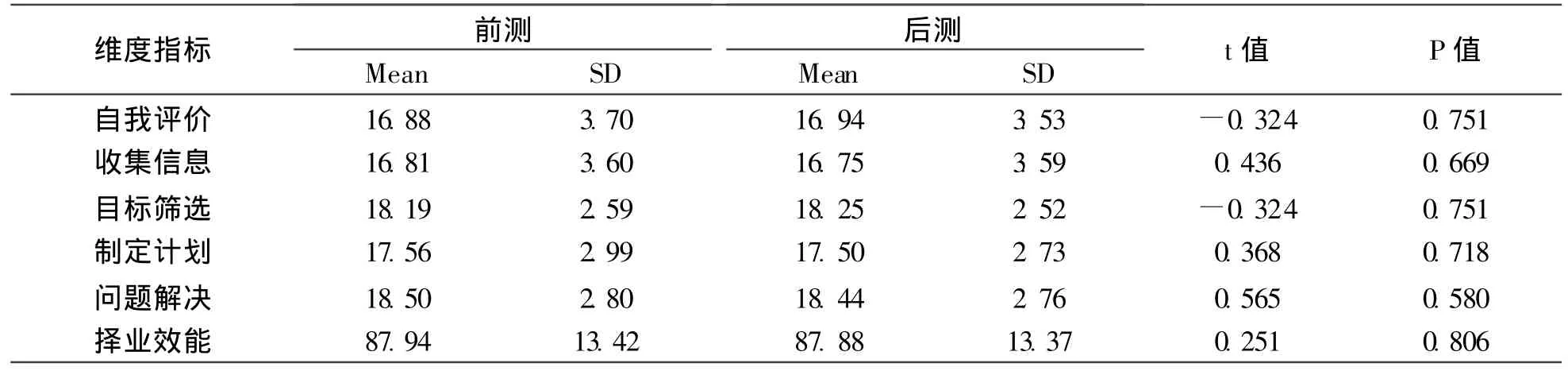

3.3 控制组前测、后测比较

由表4得出,控制组的前后测比较在择业效能的各个维度均未发生显著变化。

表4 控制组前测、后测比较

综合以上结果,说明从客观结果评估看,职业生涯规划辅导对于提高高职学生择业效能感及自我评价、收集信息、目标筛选、制定计划、问题解决维度有显著效果。

4 实验结果评价

实验结果表明,职业生涯规划辅导对于提高高职学生择业效能感有明显效果。

4.1 客观评价

从客观评价方面,因为在实验设计被试的选取时采用 “一拉一”的形式,让实验组自行挑选与自己相似的控制组,可以视作实验组和控制组是同质的,而前测结果的对比没有显著差异也证实了两组是等组的结论 (表2)。经过十次职业生涯规划课程辅导,每次2.5,实验组成员在择业效能感上发生了变化,从实验组前后测的结果表明,经过一系列职业生涯规划辅导,实验组在择业效能感中自我评价、收集信息、选择目标、制定规划、问题解决维度较前测发生了显著差异 (表2)。而控制组前后测并无显著变化 (表4)。由此可以证明实验处理显著提高高职学生择业效能感。

4.2 主观评价

在主观评价方面,由职业生涯规划辅导效果问卷、成员的个人总结、追踪访谈表明,成员对于辅导的氛围非常满意,觉得可以在一个真诚、互信的环境里分享心底的想法,学习了解自己、认识他人,较参加辅导前发生了改变,团体效果有一定持续性。对于生涯辅导本身,成员觉得在辅导里重新认识了自己,提高了自信心,学到为自己的生涯之路设置目标,思考如何达到目标,也学习到如何有效规划自己的未来。对于团体的某些活动感触较深,也引发了对自身前景的深刻思考。总的来说,成员们认为生涯团体辅导已达到了她们来时的目标,并希望以后能更多参与这样的活动。

5 结 语

目前,高职学生就业形势不容乐观。多数大学成立了就业指导中心,开设相应的就业指导课程,对有就业问题的学生实行个别咨询,这对于高职学生顺利就业和提升大学生综合素质起到了重要的作用。但是,作为新生事物,高职学生职业规划还存在着各式各样的问题。比如,高职学生本身缺乏生涯规划的意识,很多人对于自己职业发展只有一个初步的见解和想法,更有相当一部分人对于自己的未来发展还在迷茫中挣扎;即使已经认识到职业规划的重要性,还是不懂得职业规划的有效方法,在职业规划中具有盲目性。现在的就业指导形式多集中在课程讲授,提供信息,没有针对每个学生不同的特点和职业想法有针对性的去指导,等学生有了问题才去求助个人咨询,对于学生本身职业观念、职业价值、职业自信、职业兴趣等内部因素关注较少,而这些因素却是关系到学生职业选择、未来规划的重要因素,需要引起职业指导人员的重视。而生涯团体辅导主要从改善学生内部因素出发,并且不仅仅只针对高职毕业生,可应用到不同年级的学生,重视学生早期职业观念的培养,是一种行之有效的就业指导形式。

[1]Taylor,K.M.&Betz,N.E.Applications of self-efficacy theory to the understanding andtreatment of career indecision[J].Journal of Vocational Behavior,1983,22(1):63-81.

[2]龙燕梅.大学生择业效能感的研究[D].上海:上海师范大学,2003.

[3]任桑桑.试论高校职业规划教育的问题与对策[J].中国校外教育,2009,(S2):474,486.

[4]顾雪英.论高校职业指导辅助系统的建设[J].教育与职业,2004,(29):55-56.