徽州传统聚落选址中的生态适应性分析

2012-08-01韦法华

韦法华

(安徽省建筑设计研究院有限责任公司,安徽合肥 230022)

“青山云外深,白屋烟中出。双溪左右环,群木高下密。曲径如弯弓,连墙若比栉。自入桃源来,墟落此第一。”曹文植在诗情画意中道出了徽州传统聚落的优美,展示了一幅人与自然和谐的美景长卷。

作为世界自然与文化遗产的徽州传统聚落,其价值不仅体现在独具匠心的营构、巧妙的布局、精致的细部,更体现在其选址中对于环境的观照,对自然的适应与共生、模仿与类比。探究徽州传统聚落在选址上的生态适应性,对于思考和解决当代人居环境建设问题具有一定的启示意义。

1 风水学说和徽州传统聚落营造

徽州传统聚落营造受到了中国传统的风水说和堪舆术的极大影响。这主要有以下三方面的原因:

1)由于徽州地区“七山一水一分田,一分道路与庄园”、地形地貌复杂,限制条件较多,民居营建中需要整体协调和专业指导;2)已成为中国传统文化重要组成部分的风水学说在明清时期的传统乡村有着普遍影响,村落的所有建设活动基本上都需要风水师相地并选择方位,加之徽州地区的婺源风水学说中“理气”派的重要发源地,因此风水说在徽州地区盛行一时;3)徽州地区的居民大多是由中原迁徙而来,多为士大夫阶层,往往聚族而居,村落在选址和建设上不仅重视宗族繁衍和生活富足,还强调人文茂盛和博取功名,这与风水说的使命不谋而合,风水说在一定程度上迎合了人们的心理。

因此徽州传统聚落从选址到营建基本上具体呈现了风水学说的思想、理论和操作模式,其中包含着朴素的生态思想。

2 徽州传统聚落选址的步骤

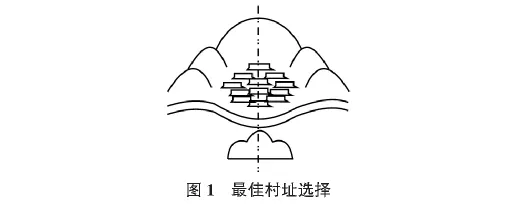

在风水理论的指导下,徽州聚落的选址方式多种多样,主要有相地法、卜筑法、植树法和神物指点法等,方法不一,但主要思想在于强调处理聚落和山川、水系等自然环境之间的关系。风水学说的选址原则是“背山面水、负阴抱阳”(见图1),其过程较为复杂,主要有觅龙、察砂、观水、点穴四个步骤。

觅龙:龙为主山。“青龙、白虎、朱雀、玄武”在风水学说中称为四神,天以四神镇四方。在聚落选址中四神被形象化为包围聚落的四座山峰:后枕祖山,前对案山,左倚龙山,右靠虎山。祖山通常较高,要高直刚正,且连绵起伏,意在表现龙脉绵延之意;案山较低,重叠秀美,应有水系蜿蜒而过,意指“水流财生”;左右龙山虎山,应端方雄奇,四山以镇,聚落因此而藏于较为封闭的“龙定”之中,人为地营造出了良好的小环境。

察砂:砂为主山四周之小山。因小山的高低不同有上砂、侍砂和迎砂等。砂山位于主山周围,一者可以增加空间层次,二者对风势进行了引导,避免了外来气流直接侵入聚落内部。

观水:“山界水而止,水随山而行”,徽州传统聚落选址中还有“未看山、先看水、有山无水休寻地”之说,可见在聚落选址中观水比觅山还要重要。水源与生产灌溉、生活取用和交通运输均有密切关系。风水学说认为理想的水形为“腰带水”,即溪流环绕村前,活水穿村,不仅便于取用、利于观赏,还可以调节微气候。若村落处于无水之地,则以人工开渠挖井补天然之不足,如歙县唐模,开渠引水穿村形成水街。

点穴:穴即朝向,“向要吉”。《素问·阴阳应象大论》指出:“东南方阳也,西北方阴也”,因此徽州传统聚落选址时多选择坐北朝南,沿山坡南侧建造,即使在某些特殊地段不能朝南的,也遵循着“背山面水、负阴抱阳”的原则来决定朝向。

徽州现存的传统聚落大都是按照上述原则选址的,如被称为“呈坎双贤里、江南第一村”的呈坎,东有灵金山,南有龙盘山,西有葛山,北有龙山,前临幪川河,山峦叠嶂、水系蜿蜒,“具有与自然和谐并随大自然的演变而演变的独特风格”。

3 徽州传统聚落选址中的生态适应性分析

风水学说是中国传统宇宙观、自然观、审美观的反映,在去除了云山雾障、故弄玄虚的成分之后,包含着朴素的生态思想,“具有鲜明的生态适应性”,对于今天的人居环境建设极具指导意义。

3.1 对地形的适应和微环境的营造

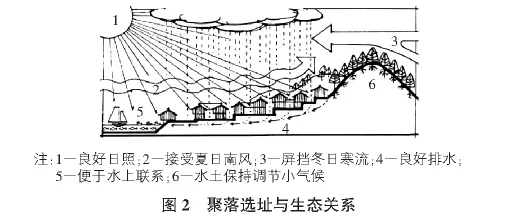

“背山面水、负阴抱阳”的传统聚落,位于一种较为封闭的空间中,形成了良好的微环境和局部小气候,以现代环境科学的观点来看,采光、日照、保暖、排水和气候调节诸问题都得到了较好的处理。

背山面水屏蔽了冬季北向的寒风侵袭,利于迎接夏季湿润的季风,改变了风向,引导了气流在村落中的流动,营造了舒适的小气候;水面提供了生产、生活用水和养殖,对调节气候也有作用;另外鉴于徽州地区地形复杂、高差较大、交通不便,水系还便于村民对外的交通联系和运输。

负阴抱阳,倚南坡建设住宅,利于获得充足的日照,宅基地逐级而上形成台地,利于保持水土,还避免了淹涝之灾;村落前有田地、后依山林,符合农耕社会的生产和生活方式,在耕作之余尚可从事林业生产;经济林不仅可以提供燃料,还可以提供木、竹等建设材料(见图2)。

3.2 对水系的适应和选择

《堪舆泄密》中提出:“水抱边可寻地,水反边不可下”,亦即河流的凸岸可作聚落用地,凹处则应避免。这一说法与现代水文学中关于河道的变化规律的描述是一致的。由于水流的冲刷,凹岸往往会不断被掏蚀挖深并终至瓦解,而由于凸岸的阻挡,河流中的泥沙往往在此堆积成滩。歙县渔梁镇沿练江而聚,大部分人家居住在三面环水的“鱼肚”即练江岸的凸处,不仅受洪水冲击的影响最小,而且枕河人家的景观丰富而多变。

3.3 对生物形态的呼应和模仿

徽州传统聚落中不乏仿生规划的例子,如歙县渔梁的鱼形、黟县宏村的牛形等,以现代生物学的知识来看,自然界中生物体的形态都是经环境淘汰优选而来的,在适应自然方面,仿生形态确有其科学意义。徽州传统聚落的仿生形态主要是赋予了生物体以实际的功能。

宏村始建于南宋绍光年间,“十筑数椽于雷岗”“濯涣西水汲饮村泉”,发展十分缓慢,及至明永乐年间时初具规模,但用水困难,“然丁日旺,远水近幽难弥日之所求,且失便利,更不堪祝融之苦”,出于用水和防火的需要,开始仿牛形对水系进行整体的改造,在村中挖月沼为“牛胃”,村外挖南湖为“牛肚”,建设水圳,引导水系沿巷道经行整个村落,为“牛肠”,于村西的虞山溪上建设四座桥,是为“牛腿”,以村落发源的雷岗山为“牛头”,以山顶的古木为“牛角”,历三百余载建设,终成卧牛之形。宏村通过对水系的整体处理,不仅形成了完整的给排水系统,解决了远水难用之苦,满足了消防用水之需,还形成了独特的活水穿村、水路并置的聚落景观。

3.4 对心理的观照和防御性意象营造

村落是人们聚居的场所和交往的空间,正是由于人们的交往行为,才使聚落形态从松散走向结构化,从混沌走向有序,因此聚落的营建不仅需要符合自然生态法则也需要满足社会生态规律。

中国封建社会战乱频繁,出于自身安全和繁衍的考虑,传统聚落选址十分注重安全性,不仅体现为物质空间强调围合和防御,还强调营造具有防御性意象的心理空间。

徽州传统聚落大多位于群山四合、曲水环绕之处,通常具有较强的防御能力,例如黟县西溪村北向枕山、南侧倚溪,民居沿山南坡呈台地状布置,扼守住山口要道。从心理学的角度看,三面环山令人产生依靠感,一面临水形成天然阻隔,窄小深邃的入口“一夫当关、万夫莫开”,予人以较强的安全感,具有明显的防御性意象。

4 结语

徽州传统聚落在选址中所体现出的自然观,反映了农耕时代生产力水平低下条件下人们的生存本能,但传统聚落选址中对自然的观照已经超越了被动消极依附自然的层面而进入到主动积极融合自然的境界,符合相融相生的自然规律。徽州传统聚落选址中对于地貌、气候、植被、土壤、水文等方面的综合考虑符合现代生态学原则,风水学说有关“风”“水”“土”“气”的论述,同地球生物圈中的水、气循环等生态概念是一致的,因此,研究其本质思想和具体模式对于今天的设计很有借鉴意义。

[1]王其亨.风水理论研究[M].天津:天津大学出版社,1992.[2]高寿仙.徽州文化[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998.

[3]陈 伟.徽州传统乡村聚落形成和发展研究[D].北京:中国科学技术大学博士学位论文,2000.

[4]麦克哈格.设计结合自然[M].芮经纬,译.北京:中国建筑工业出版社,2006.

[5]周文王.易经[M].北京:北京燕山出版社,1999.

[6]刘原平.试析中国传统聚落中的生态观[J].山西建筑,2002,28(7):24-25.

[7]周晓芳,周永章,黄 泰.人居环境及其生态线索研究[J].城市问题,2007(12):13-18.